鬼滅の刃で中学英語#40~「have to」と「must」の違いをシチュエーションで学ぶ~

前回#39で、「have to~=~しなければならない」は、ホントは「have+to不定詞」で、義務を表す表現だとお話ししました。

では、学校英語では「have to」とイコールで教えられる「must」の使い方と、その違いをお話ししていきます。

「must」こそ「~しなければならない」

「have to+動詞の原形」は、実は「to不定詞」を「have」している、というのが本来の意味で、それが「~しなければならない」と訳せるとお話ししました。

では、「must」はどうでしょうか?

「have to+動詞の原形」と同じく、「must+動詞の原形」で、意味的には「(動詞を)しなければならない」という意味ですね。

では、まずは、『鬼滅の刃』英語版、『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba』から、「must」が使われているシーンをご紹介しましょう。

(出典『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.1』/原作『鬼滅の刃』第1巻)

You must train so hard that you could die.

死ぬほど鍛える

修行中で悩む炭治郎に対して、かわいい顔してサラッと「死ぬほど鍛える」と言っちゃう真菰のシーンです。ここに「must」が入っていますね。

長い文なので、スラッシュリーディングしてみましょう

You must train so hard

⇒一生懸命鍛えないといけない

※train=鍛える、訓練するという動詞

※so hard=とても、一生懸命、必死に

ここで真菰は「you must train=鍛えないといけない」と言っています。

そして、「どのくらい」鍛えるのかということを、続けて「so hard=一生懸命、必死に」で説明しているわけですね。

その後の「that」以降は、

that you could die.

⇒でないと死んでしまう

※that=ここでは前後の文をつなぐ接続詞

※could=canの過去形だが、ここでは「かもしれない」という推量を表す

文が長くなるので「that」を接続詞として使って、「死んでしまうよ」と言うことを伝えています。

元々の原作は「死ぬほど鍛える」でしたが、あえて「must」を使って、

You must train so hard that you could die.

↓

一生懸命鍛えないと死ぬ

↓

死ぬほど鍛える

という風に「やらないと死んじゃうよ」という意味の文にして、強い義務を表しているのです。

真菰がなぜこう言ったかというのは後になってからわかることですが、ちょうど学生が大人になって「あの時もっと勉強しておけばよかったな」とならないように、「You must study hard」と言う時も「must」が使えます。

ようするに「やるしかないんだよ!」というニュアンスの強い「しなければならない」が、「must」なんです。

だから炭治郎も、真菰の言う通りに、死ぬほど修行します。

「must」と「have to」の違い

では、「must」と「have to」は何がちがうのでしょう?

たまたま日本語訳が同じになるだけであって、英語の文法上では、

must⇒助動詞

(後ろにつく動詞に「義務」の意味を追加する)

have to⇒動詞have+to不定詞

(toの後につく「動詞をすることがhave(ある)」という「義務」)

と、まったく違うものです。

ですが、たとえば

「have to go=行かなくてはいけない」

「must go=行かなくてはいけない」

のように、後ろに同じ動詞をつけ、学校英語では「同じ」とされるので、本当はどう使うべきかという違いがわかりません。

そこで、「must」と「have to」が使われているシーンを見ながら、どう使い分けているのかを考えていきましょう。

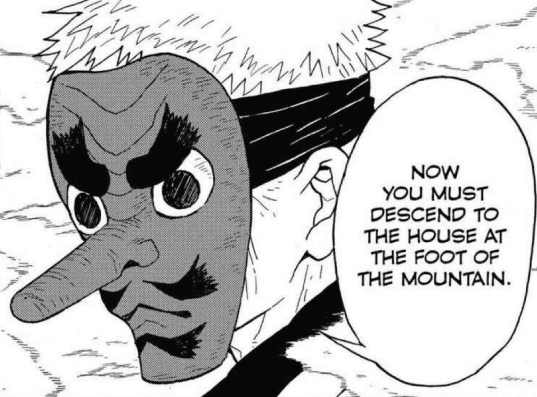

ご紹介するのは、鱗滝さんに連れられ、修行するかどうかを決めるために、山の頂上に着いてきた主人公・炭治郎が言われたシーンです。

(出典『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.1』/原作『鬼滅の刃』第1巻)

Now you must descend to the house at the foot of the mountain.

ここから山の麓の家まで下りてくること

※Now=さあ、それ

※descend=下りる、という動詞(発音)

※the foot of the mountain=山の麓

原作では「下りてこい」ということを言っているので、そのまま直訳すれば、「must」を使わずに、命令形(主語を省略して動詞から始める)にして、

Now descend to the house at the foot of the mountain.

(さあ 山の麓の家まで下りてこい)

と書いても正解です。

でも、英語版ではあえて「must」を入れた表現にしているんですね。

これは、鱗滝さんが言いたいのは、ただただ「山を下りてこい」といっているのではなく、「(夜明けまでに)下りてこれなきゃ失格だ」ということですよね?

日本語では前後の文脈で「意味」が変わるから「下りてくること」でも通じますが、英語は一つの文の中で意味が完結しないといけませんので、「できなきゃ稽古はつけない」という意味で「You must」をつけて、炭治郎に強い義務を与えているわけです。

「やる」「やらない」という選択肢もなく、「できなきゃ終わり」なのです。

先ほどの真菰の「死ぬくらい修行しないと(死ぬ)」というメッセージを同じ「重さ」ですよね。

では、同じ「~しなければならない」を意味する「have to」はどうでしょう?

たとえばそのすぐ後、炭治郎が「have to」を使っているコマがあります。

I just have to get back before sunrise.

夜が明ける前に戻ればいいんだな

※just=ただ、という意味の副詞

※get back=戻る

※before sunrise=夜明け前に

鱗滝さんは「must」と言っているのに、炭治郎は「have to」で書かれています。

それは、前回ご紹介したように、炭治郎が「have to」をよく使うから、というわけではありません。

「なんだ、戻るだけでいいのか」

という、自分に課せられた(持たされた=have)試験の合格条件が、「単に戻るだけ(just get back)」だったから、カンタンだと思ったんですね。

自分が持てる(have)重さのルールだと思ったわけです。

実際は、そんな軽いものではなく、「これはやばいぞ」ということを後で知ることになるのですが・・・。

このように、日本語では同じ「しなければならない」という「must」と「have to」ですが、その義務の重さは、

must > have to

なんですね。

なんでこんなことになるかというと、先ほども述べたように、日本語が、前後の文脈で文の意味が変わるからですね。

(英語から見たら)義務の重さが違うのに、同じ言葉で表現できる日本語がヘンなんです!

「must」を使うシチュエーション

このように、「must」と「have to」では、義務の重さが違うということで、実用英語、英会話、映画、マンガ(翻訳も)ではそのルールの元で使い分けられています。

では、具体的にどう使い分けされているのか?

もうちょっと知りたくないでしょうか?

日本の英語解説の本の多くは、「must」と「have to」の使い分けを、「義務の強さ順」などと紹介されることが多いですが、読むだけならまだしも、書いたり話したりするには、どっちを選べばいいかわかりづらい!

・・・ということで、実際に使われているシーンを元に「こういう時に使う」というのをわかっていただけると嬉しいです。

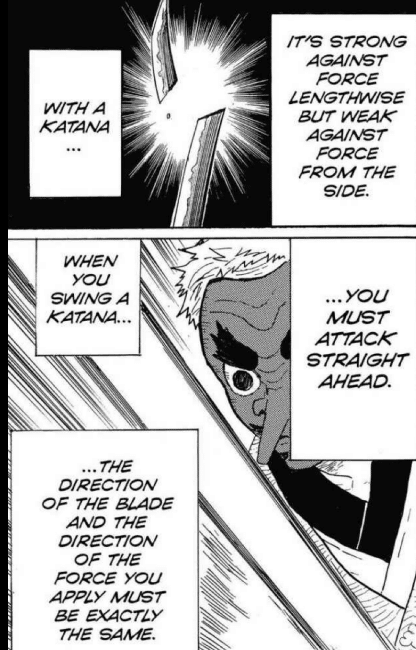

たとえば文が恐ろしく長いですが、下のシーンを見てもらいましょう。

(出典『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.1』/原作『鬼滅の刃』第1巻)

It's strong against force lengthwise but weak against force from side.

(刀は)縦の力には強いけど横の力には弱い

With a kanata... you must attack straight ahead.

刀には 真っ直ぐに乗せること

When you swing a katana... the direction of the blade of the force you apply must be exactly the same.

刀を振る時 刃の向きと込める力の方向は全く同じでなければならない

※be動詞+exactly=ピッタリにする

英文の意味は分からなくても、「刀を正しく使わないとカンタンに折れる」という話をしているので、鱗滝さんは、「must」を2回も使って「こう使わなければならない」と述べるのに使っているわけですね。

なんで「must」を使うんでしょう?

刀を正しく使わないと、刀が折れ、鬼に食われてしまうからですよね?

つまり、「絶対に守らなきゃいけないルール」なんです。

先ほどの「山を下りてこい」のシーンも、試験のルールでしたね。

このように、「ルール」の説明に「must」は使われています。

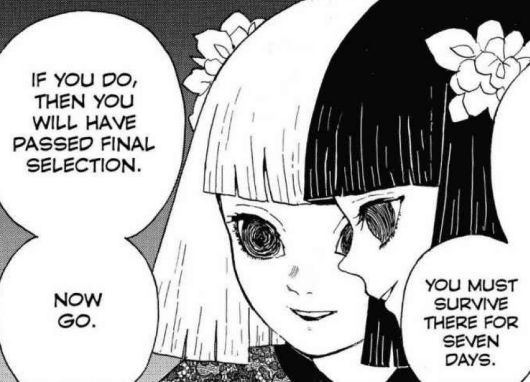

こちらは最終選抜試験のルールを説明されるシーンです。

(出典『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.1』/原作『鬼滅の刃』第1巻)

You must survive there for seven days.

この中で七日間生き抜く

If you do, then will have passed final seleciton. Now go.

それが最終選別の合格条件でございます。ではいってらっしゃいませ

※survive=生き残る、という動詞(発音)

※there=そこで、という副詞(発音)

※for seven days=七日間

原作では「しなければならない」とは書かれていませんが、七日間生き残ることだけが合格条件ということで、やらなければならないアクション(動詞)は何かとなった場合、英語では、「You must survive」という表現にしないと、英語圏の人にはわかりづらいんですよね。

これも、「試験のルールのmust」です。

他にも、「こうあるべきルール」として「must」を使うこともあります。

(出典『Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.5』/原作『鬼滅の刃』第5巻)

Parents must protect their children ... and the edler children must protect their younger siblings...even at the risk of their own lives.

親は子を守り 兄や姉は下の兄妹を守る 何があっても 命を賭けて

※protect=守る、保護する、という動詞(発音)

※sibiling=きょうだい(性別関係なく使える表現)

こちらは、上限の伍である累が、自身の経験から、異常なまでに「家族とはこうあるべきだ」「家族とは上の者が下の者を守るべきだ」と思い混んでいるシーンですね。

このように、世の中のルールも「must」、つまり、変えられないほどの義務が強いことが「must」で表せるんですね。

ちなみに「must」は、鬼滅の世界でルールを説明する時、命がけでやることの説明によく使われていますので、1巻には毎回に近く出てきます。

なので「must」を身につけたかったら・・・

You must read "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol.1"! (笑)

本日のまとめ

・must+動詞の原形=~しなければならない

・「have to」と日本語訳は同じだが、義務の強さが「must >have to」

・自分がやるべきこと・抱える義務は「have to」

絶対的なルール・負わされる義務は「must」