北海道大学の現代文【大学入試現代文analyze③】

前回の分析

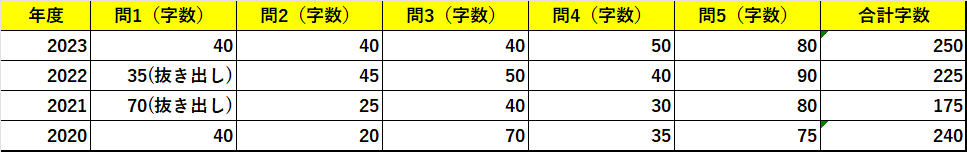

〇マクロ分析【問題構成(の変遷)】

・大問1【評論】

記述の字数はほぼ一定。記述の総量は250字程度。

・大問2【評論】

大問2では抜き出し問題が出題されることがある。抜き出しの字数を含めるとだいたい記述の総量は250字ぐらいになる。(※合計数値は抜き出し問題の字数を除くもの。)

〇ミクロ分析【文章/設問の分析】

・大問1【評論】

<文章>

【分析】

・文章量 : バラバラ

→ 文章を通読する場合、6~10分位と文章によってばらつきがある。

・文章の傾向 : 哲学・芸術系が多い

→ 文章傾向がある程度見出せる大学である。

<設問>

【分析】

・漢字 : 標準的(全問正解を目指す)

・記述

(問2~4)

→比喩換言(42%)/指示語換言(16%)/理由説明(42%)という比率。換言問題と理由説明がバランスよく出題されている印象。

(問4)

年度により設問の要求は異なるが、「文章全体を踏まえて」という条件は同じ。この条件の捉え方は後述するが非常に重要。

・大問2【評論】

<文章>

【分析】

・文章量 : 標準的

→大問1と比べるとやや少ない。通読だけなら5~6分程度。

なお、大問1を加えた総字数は7,000~7,500字程度となることが多いが、2020年は6,600字だったりするのでそこまで厳密には考えていないのかもしれない。

・文章の傾向 : 哲学・芸術系が多い

→大問1と同様。なお、2021年の大問2はJALの機内誌から採用していたりと、幅広い出典から出題されている。

<設問>

【分析】

・記述

→比喩換言(33%)/定義語換言(特定の語の本文中の定義をまとめる換言問題・44%)/指示語換言(5%)/理由説明(18%)。

ほぼ比喩換言と定義語換言の問題である。

問5で本文全体について言及するかどうかは年度により異なる模様。

〇対策法

・想定時間配分

試験時間:120分

想定時間配分

現代文(大問1~2)70~80分

古文漢文(大問3~4)40~50分

→大問4つで120分なので分量は多い。しかし、古文漢文の文章量・問題量はそこまで多くないので、ここをある程度効率よく解答できるかがポイントになるだろう。裏を返せば、現代文はそれなりに時間がかかると考えた方が良い。

・設問分析

①設問難易度のグラデーション

→ 北海道大学は科目別の平均点を出していないが、文系の合格最低点は60%台(共テ除く)である。そこから考えると科目ごとに65%~70%の得点率が求められる。

現代文でこの得点率を取るために必要なことは単純である。平易な問題を取り切るということだ。2020年以降で言うと大問1の指示語換言問題は旧帝大にしてはかなり平易な問題である。公立高校入試レベルといっても差し支えない。これらの問題は満点を目指すべきだ。一方で比喩換言・定義語問題については満点が取りにくく、(一定レベル以上の力があれば)差がつかないものも多い。

そうであれば取りこぼしなく確実に得点できるところを固めていく方針を取った方がいい。見直しも「出来たと思う問題から実施する」ことをお勧めする。

②「文章全体」という指示について(問5)

→ 傍線部/設問指示に従って解答を導き出すのだが、その際に「これまでの設問の解答と根拠が重なる」=「これまでの設問で使った解答を使用する」という可能性が高いことを意識しておくといい。

実際に、2023年の大問1の問5は問3、4を、2022年も問3、4を用いて解答を作ることが出来る。

これは公表されている北大の解答を見ても明らかである。

そもそも受験生は「解答根拠が重なることはない」という「受験hack」のようなものを勝手に作り上げているのだが、そんなこと誰が決めたのだろうか。

なお、この法則は主に大問1についてである。大問2はそもそも文章全体という指示があったりなかったりなので、上記のことを頭に入れつつ作業しよう。

・タテ?ヨコ?

基本的にはタテ(過去問を古い年度まで掘り下げて実施)がおすすめ。

ただし、古い問題は大問1の問5の字数が120字だったりするので要注意。

ヨコ(他大学)の問題で練習をするならばおすすめは東北大学の大問1。平易な問題はほとんどないが、字数設定や比喩換言の作業などはいい練習になる。

以上。次回は早稲田大学商学部の分析です。

いいなと思ったら応援しよう!