早稲田大学教育学部の現代文【大学入試現代文analyze④】2023版

〇前回の分析

〇マクロ分析【問題構成など】

・年度別受験者平均点(想定)

教育学部の場合、志望学科により受験科目や科目の点数配分が異なるので想定が難しいのだが、ここでは国語国文学科の配点(英:国:社=2:3:2)をもとに50点満点に換算した場合の想定平均点を算出した。

2023 30点/50点

2022 30点/50点

2021 31点/50点

2020 32点/50点

科目間の難易度差はあるので正確さは保証できないが、6割ぐらいが受験者平均点というのは納得できる。なお、教育学部国語国文学科は国語において受験者平均点を割るとその時点でアウトらしいので、合格点も30~32点ぐらい……いや、もう少し高めか?

国語国文学科は35点。7割としておこう。他は30~32点かな。

・設問別分類

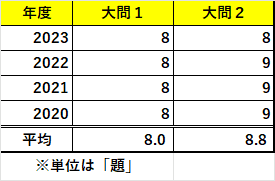

◇設問数

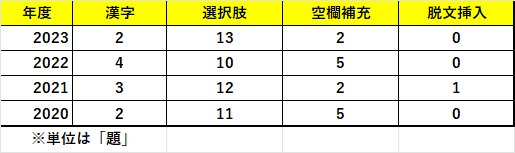

◇問題種別分類

・【分析】

①大問1は8題。大問2はほぼ9題。

②選択肢と空欄補充問題がほとんど。

③脱文挿入の問題は直近4年で1題のみの出題。(ほぼ出ない)

④抜き出し/記述は直近では出題されていない。

⑤漢字の出題数が安定しない。(大問2で出題される)

〇ミクロ分析【文章/設問の分析】

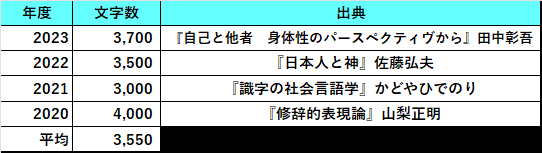

<文章>

【分析】

・文章量 : 標準からやや多め

→ 大問1・大問2で合わせて7,500字程度が平均。ただし、ここ数年は増加傾向。通読の時間は合わせて12~15分程度と考えよう。

・文章の傾向 : アーレントが好き?ということは……

→ 2023・2021でアーレントが題材となった文章が出される。また、2022年もフーコーをテーマにした出典だったので、(政治)哲学についての文章が多いという傾向が導き出される。

<設問>

【漢字】やや難

漢字そのものが難しいのではなく「間欠的」や「追善(供養)」など受験生が思いつかない(気がする)問題が多い印象。それでも、満点狙い。

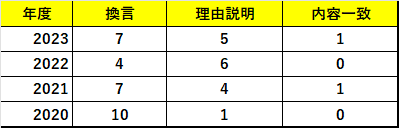

【選択肢問題】

換言問題が全体の64%。理由説明問題は35%。ただし、2021年以降に絞ると43%となり、半数に迫る。これは商学部よりも出題確率が高い。

内容一致問題は要旨を短くまとめたものを選ぶものなど、他学部とも少しテイストが違う……というよりもあまり力を入れていない印象である。

また、換言問題を➀指示語換言 ②比喩換言 ③定義語換言に分類すると、以下の通りとなる。

➀指示語換言 14%

②比喩換言 18%

③定義語換言 61%

④その他 7%(逆接で繋いでいるものを答える問題)

ここから、傍線部中の言葉が本文でどのように定義されているかを考える「定義語問題」の出題が多いことが挙げられる。

また、2022年の入試では大問2の最終問題が「受験生全員に正解」となっている。このような問題が出題される(後述するが2022年はその他にも様々な騒動を巻き起こした)ので、「難しいと思った問題は後回し」とすることが良策だ。

【空欄補充問題】

語句を挿入する問題が中心。

空欄補充なので前後の文脈から適語を考える、という作業なのだが、そこに「語彙力」の有無が絡んでくる。つまり、空欄に入る適切な内容が分かっても適切な語を選べなければ正解できないのだ。これは早稲田の他学部でも同様である。

〇対策法

・想定時間配分

試験時間:90分

想定時間配分

大問1・大問2 45~50分

→そもそも、古文漢文は小問数で合わせて15問程度。もちろん、読解速度は現代文よりも落ちるが、それでも問題数を考えれば40分位で処理したいだろう。

現代文に50分「かけられる」状態まで古文漢文の読解速度、解答力を上げてほしい。(ここら辺は商学部と同じ)

・設問別の対策法

【選択肢問題】

本文中の解答根拠と正解の選択肢が「同じ意味の別表現」となっていることを確認する。(商学部の問題分析も参照のこと)

これは早稲田に限ったことではないが、「同じ意味の別表現」を見抜く力がとくに求められるのが早稲田大学の現代文(と共通テスト・センター試験の現代文)なのだ。

ちなみに、2022年の教育学部の問題は、先述の通り不成立の問題があったことに加えて、大問1の出典の著者より早稲田大学の公式解答に異を唱えるというちょっとした騒動が起こった。詳細は以下の通り。

【空欄補充問題】

先述の通り。

・タテ?ヨコ?

タテ(過去問を古い年度まで掘り下げて実施)が基本である。問題分量や選択肢問題への慣れを作るためにタテを中心に実施しよう。

数年分解いたら、ヨコ(早稲田の他学部)の問題も現代文は手を広げてみてもいい。

また、選択肢問題の本文中の根拠と正解選択肢の対応の基礎練習としてセンター試験(共通テストも)も有効だ。これは共テ対策と並行して実施するイメージでOKである。

<理由>

・選択肢問題の練習(タテ・ヨコ)

・空欄補充問題の練習(タテ)

以上。次回は神戸大学の分析です。

いいなと思ったら応援しよう!