仕事塾:マーケティングスキル

みなさんこんにちは!だいちです!

今日はマーケティングについて学んでいきます!

マーケティングとは?

まずみなさんマーケティングって何だと思いますか?

一度止まって考えてみてください!

今回の仕事塾の授業では、

マーケティングは「心理学である」

という前提のもと、学びました。

心理学とは、「ヒトの心と行動を分析すること」です!

ここまで聞いて思ったのは、でもこれってなんのためにするの?

っていうことを思いました!

その答えが、

「モノ・サービスが買われる仕組みをつくる」

ということでした!

考えてみればそうですよね!

自分の会社が存続するために利益を出さなきゃいけない

→そのためには自社のモノ・サービスがより売れなきゃいけない

→そのための仕組みを作るのがマーケティング

=心理学:人の心と行動を分析すること

※参考程度にドラッガー氏の言葉もぜひ読んで見てください!

「マーケティングの理想は、販売を不要にするものである。」と述べる。

お客様に「買ってください!」とプッシュしなくても、お客様から自然に買いたくなる状態をつくるためには、お客様のニーズに合った商品を、適切なターゲットに向けて発信していくことが大事です。そのために、商品開発から販売戦略の策定、広告宣伝に効果検証までの一連のプロセスを、一貫して計画して実行・管理すること。すなわち、商品が「売れる仕組み」をつくることが、マーケティングの全体像を表しているでしょう。

なぜマーケティングをするのが大事なのか?

ここで出てくるのが「ジャム理論」です。

ある実験のお話です。

スーパーマーケットで24種類のジャムを並べた売り場と、6種類のジャムを並べた売り場でどっちが売れるか?っていう実験が行われました。

みなさん、まず率直にどっちのほうが売れそうか考えてみてくださいね!

面白いことに結果は、

よりどりみどりの24種類のジャムのコーナーは試食した人の3%が購入したのに対して、6種類のジャムコーナーでは試食した人の30%が購入したんです。10倍の差が出たんです!驚きじゃないですか?

ただ今回おさえておくのは条件が特に定まっていない中なので、どっちの方が利益が出るかって話になってくると時と場合によります。

だからこそこの話から分かるのは、

「選択肢が多すぎると選択されない」ということです!

もう少し加えると、皆さん商品を買うとき何をしますか?

おそらく、比較をする人がほとんどなんじゃないかなと思います!

その時に、同じ商品の種類が1000種類あるのと、5種類だとしたらカスタマー側の立場になれば少ない所が比較しやすいし買いやすいですよね?

だからこそさらに分かることとして、

「品ぞろいや質だけではなくカスタマーアクションを把握することが大切」

なんですよね!

こんなちょっとした売れる仕組みの違いで売上が出るか出ないかが変わる。こう考えると、モノ・サービスを売れる仕組みをつくることであるマーケティングは会社を続けるためにも考えなければならないこと。

というのが分かりますね!

マーケティングの歴史

1900年

この時代のマーケティング=モノを多く売るための値下げをする

「価格弾力性」という価格の変化に対する購買意欲の反応指標です。

つまりこの時代は「価格弾力性が高かった」時代なんですね。

ただ、この考えは必ずしもそうではないという考えがでてきました。

例を考えると

がりがり君は60円→70円に値上げしたが、販売数に変化なかった。

ここで、安ければ売れるわけんじゃないことに気付き始めたんですね!

では、ここでコーヒーについて考えてみましょう!

コンビニのコーヒーとスタバのコーヒーがあると思います。

僕は、高いなとは思いつつも、なんだかんだスタバに行ってしまいます。

みなさんもそう思いつつ行ったことは多々あるのではないでしょうか?

なぜと思いますか?

ここにでてくるのが、「2P→4P概念が誕生」ということなんです!

4Pとは、この頭文字からとったマーケティングにおける考え方です。

この4Pから分かるように

製品と価格だけでなく、「どこでどうやって売るか」も重要視されるようになったんですね。

さらにマーケティングの考え方について知りたい方はこの記事も読んで見てください!

https://note.com/tkddick__141708/n/nf86560d2c791

1970年

この時代では「技術発展」が起きました。

その結果、「大量生産」が出来るようになりました。

そこで、「差別化」が必要不可欠な時代になりました。

というのは、差別化要素がなければ、価格競争のみでしか争わず、資本力に乏しい企業がどんどん衰退していってしまうからですね。

ここでこの差別化をするための考え方である

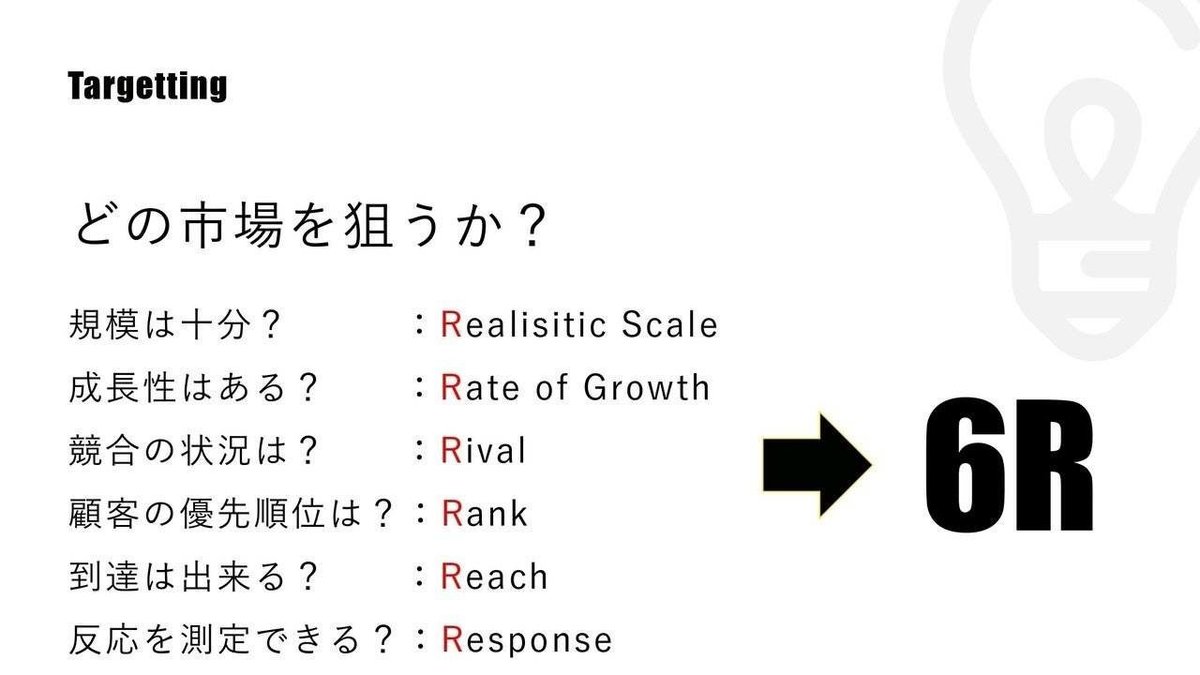

「STP分析モデル」が誕生しました。

こういったようにSTPとは、

「市場を分解」→「ターゲットとなる市場を明確化」→「自分の立ち位置」

これをきちんと考えることで差別化が図れるという考え方です。

ここからわかるように、売り手から「買い手側のニーズ解決軸」に変化してることが読み取れますよね!

2000年代

この時代では、

「モノも溢れ、ターゲットも似てきて差別化が難しい」時代になってしまいました。

ここで新たな考え方として生まれたのが

「ブランディング」です。

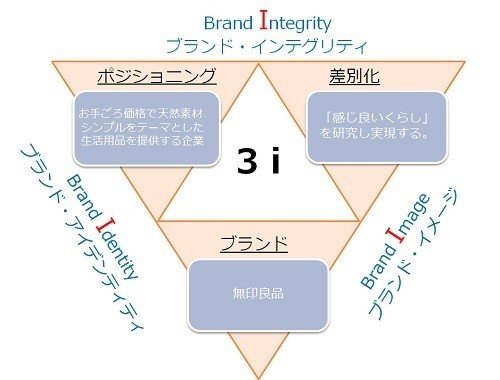

ここでは、3Iという手法が生まれてきます。

3I=Image(印象)・Identity(独自性)・Integrity(誠実さ)

という要素から自社のブランドとして確立させるというものですね。

2010年代

この時代は、インターネット・SNSが普及したことにより

「お客様が広告になる時代に(5A)」なりました。

引用元:https://note.com/sayas1229/n/n418ac7d9e269

認知(Aware) 訴求(Appeal) 調査(Act)

行動(Action) 推奨(Advocate)

インスタのハッシュタグ機能なんかがいい例ですよね!

インスタ映えするレストランをハッシュタグで探して「認知」をしますよね。

それが「映える!」と「訴求」します。

そのレストランに関する投稿をスクロールしていくことで、

行くことを「確信」します!そこに実際に赴き食事という「行動」をします。最後にインスタにハッシュタグをつけて投稿して「推奨」する。

こういった点で「お客様が広告になる時代」がやってきたとなり、

「購入後のプロセス」まで考慮するようになったんですね!

ここまで発展してきたマーケティングの今の形は?

さぁ本日最後の横文字です!笑

「AISCEAS(アイセアス)」

Attention/Interest/Search/Compare/Examination/Action/Share

これが最新のマーケティングの考え方です!

https://www.amviy.jp/aisceas/

今までにも、「AIDMA」や「AISAS」とかがあったのですが、これは一番重要な「Compare」という要素が加えられました。

Memoryが消えたことと同じなのですが、わざわざこのインターネットが発達した今、記憶するのではなく、Amazonなどで、商品の評価や、価格、使い勝手を比較したりしますよね。

つまり、「情報をストックし比較する」時代になっているということです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

中々カタカナが多く難しいように感じたかもしれません!

今日は大きく

#マーケティングとは ?

#マーケティングの歴史

#マーケティングのフレームワーク

を大きく学びましたね。

この3つを自分で言語化できるようにしてみましょう!

マーケティングって今回の内容から分かるように時代とともに変化しますよね。だからこそ、

①最新のマーケティングを追い続ける

②顧客の商品購入前、買うタイミング、買った後の気持ちの変化

を考え続けるのが大事かなと思います!

My Action

①インターン先の広告で実際に活用してみる!

→気付きを必ずTwitterにUPする(月曜日)

②今、仕事塾で学んでるセルフブランディング、コンテンツマーケティングの授業をしっかり自分のアクションで実践していくのをやってみようと思います!

そのためにも、まずはこれを活かすために具体的にどんなことをしたいのかを言語化して一週間以内につぶやくことを目標に頑張ります!