【刊コレ】月刊ぴあ創刊号('72.7.10)

先日、某地上波放送で話題に上っていた雑誌『ぴあ』の創刊号。その内容に興味をそそられて中身を見てみたいと思い、古本市場界隈を徘徊したら2011年7月21日に発売された最終号の付録だった復刻版を見付けてゲットしたので、パラパラめくりながらレビューしてみます。「創刊コレクション」略して「刊コレ」!

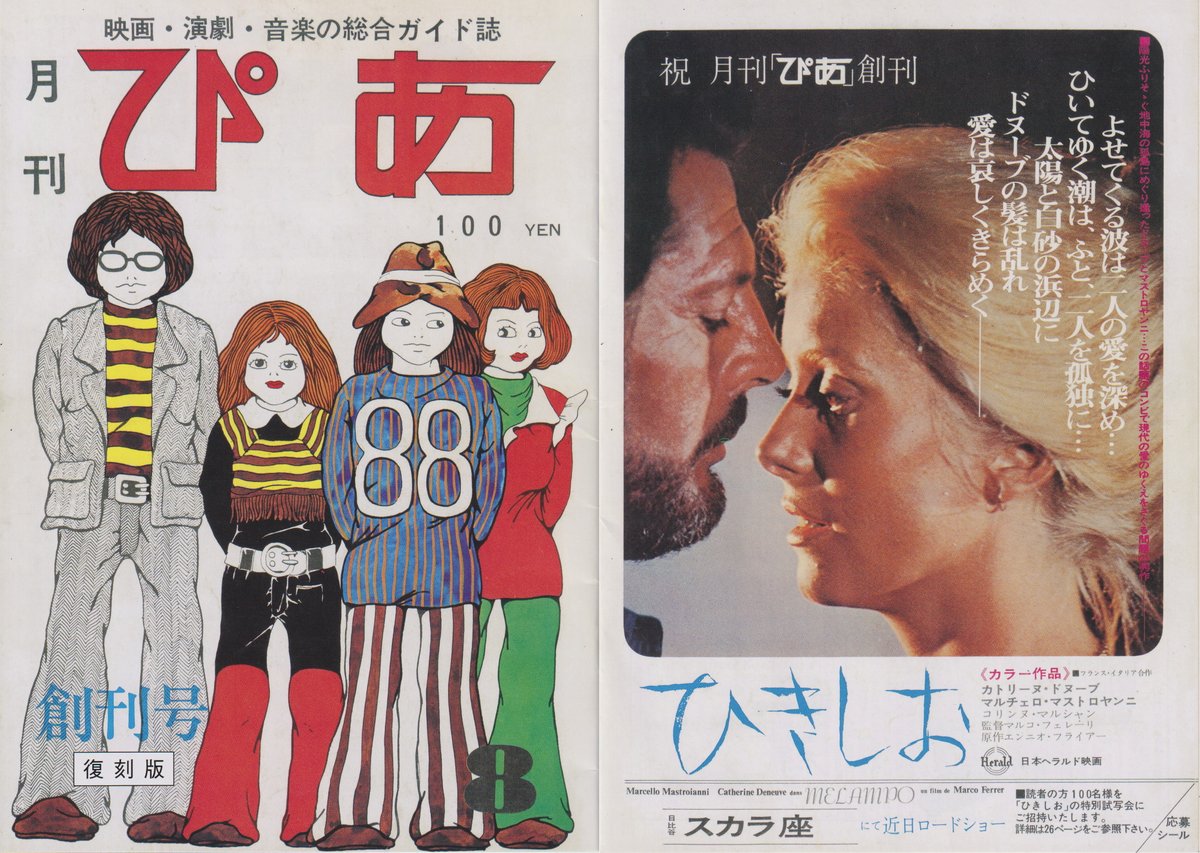

◉表紙と裏表紙

表紙の「88」番の男子がドヌーブの乱れ髪に目を奪われているように見えなくもないですが

実際には右開きなので誌面の配置は左右逆になります。

この表紙のイラストをTV番組の中で見た瞬間に、なぜだかモーレツに惹かれてしまいました。当時の若者たちの先端ファッションだったのでしょう。なにより、当時、TBSの報道局でバイトをしていた大学生たちが創り上げた日本最初の情報誌という看板にシビれてしまいました。情報がお金になる、なんてことは当時やはり冷ややかな目で見る人も多かったらしいですが、この雑誌の誕生で、様々なカルチャーが分け隔てなく人々の元に届けられる世界が生まれたことの功績は大きいな、と感じます。

◉目次

裏表紙も映画告知でしたが、目次対向もロードショーの告知です。創刊当時のぴあが最もページを割いているのが映画でした。まだまだ映画館に元気がある時代ですね。

右下の「松竹映配シネサークル会員」というのが気になったので、ネットで調べてたら、入会金100円・年会費1000円を払って会員になると、こんな特典があったようです。

・未封切作品の特別試写会に年4回以上ご招待

・松竹映配提供作品上映中のロードショウ劇場へ年2回ご招待

・ロードショウ劇場(松竹映配作品に限り)の割引

・名作鑑賞会(月1回)へご招待(希望者抽選)

・会報の発行

・松竹映配全作品のスチール、プレス、ポスタ ―などの実費販売

・会員相互の親懇会へ招待

70年代は映画観覧料が1000円前半から1000円後半まで、一気に高くなった時代だったようですが、それを考えるとサークル会員はかなりお得な感じがしますね。この時代、入会金や年会費は事務所へ直接持ち込みか、現金書留で送ることになってます。

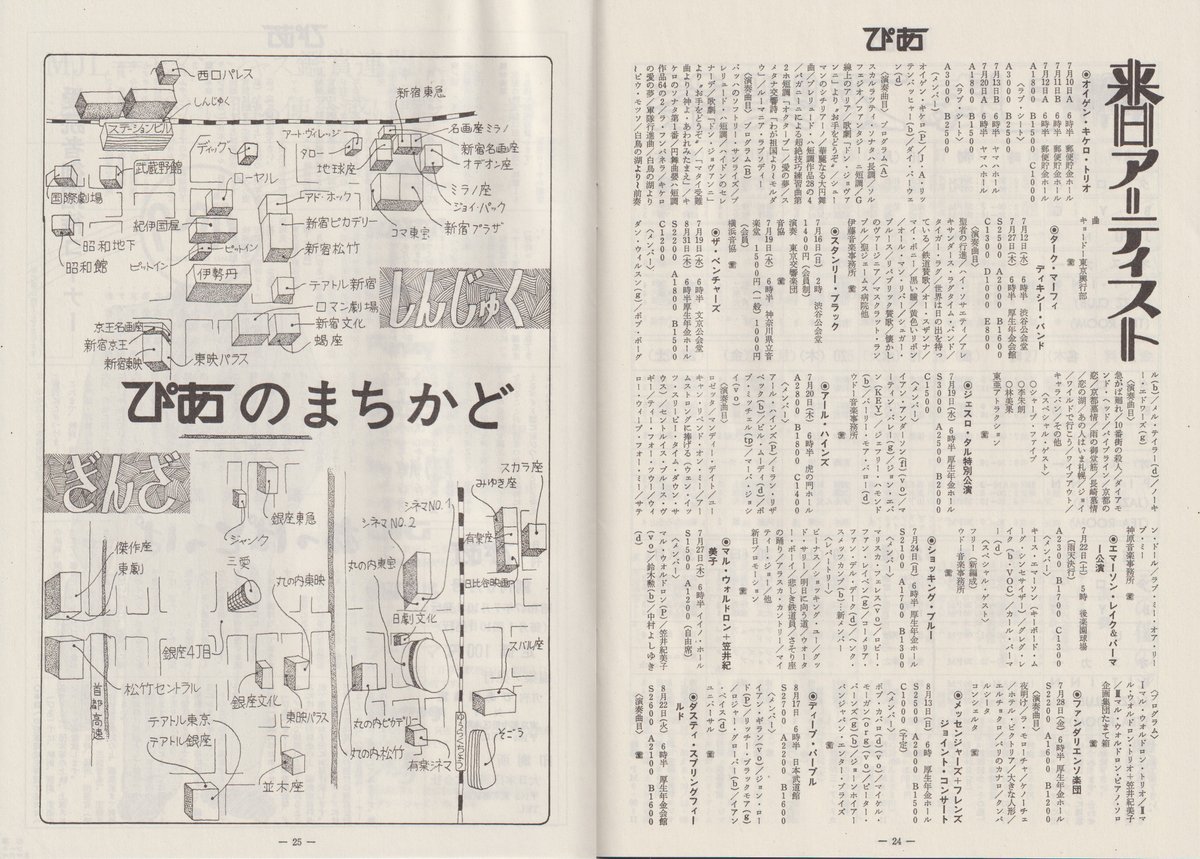

◉情報ページ

・東京都内だけでも怒涛の映画上映数

最初に紹介されるのが映画の情報。上段には封切作品が写真入りで紹介されていて、それ以外の上映作品がエリアごと、映画館ごとに紹介されています。これが全部で8ページに渡ってぎっしり掲載されています。

新作は上映時間が明示されてますが、下段のほうは何時から上映されるか分からないものの方が多く、これは映画館にそれぞれ直接問い合わせたんでしょうね(映画館名の後に☎マークがあるので、復刻にあたって電話番号が消されているようです)。料金表示も無いですが、当時は一律で1300円とか、そういう感じだったのかもしれません。

ちなみに東京都の常設映画館はこの時代から急減していきますが、1999年を底に現在は同じくらいの数に増えています。日本でダントツに映画館の多い東京(全国平均の10倍以上)。二番目の福岡でも東京の半分ほどですね。

・テレビでは毎日のように映画をやっていた

映画館の上映作品情報の次は、地上波TVで放送される映画が、約1か月分、びっしり紹介されています。あらすじとかは書いてないので、タイトルからどんな映画かを想像するしかないので、それはそれでスリリングです(笑)

さらに「自主上映」のページもあって、当時はこういう感じで好事家たちが自分たちで上映企画をして楽しむ、という文化が盛んだったようです。こういう文化の盛り上がりが『ぴあ』の誕生の背景になったという見方もあるようですね。

・ロックよりもフォークとジャズの時代

演劇はそれぞれの作品に<口上>として物語を想起させる文章が丁寧につけられています。

さすがに舞台役者さんには知っている名前が見当たりませんw

60年代終わりから日本でもシンガーソングライターたちが活躍をしはじめていました。この「音楽」のページにも僕の知っている名前でいくと、ガロ、RCサクセション、頭脳警察、もんたよしのり、遠藤賢司、あがた森魚、泉谷しげる、井上陽水、なぎら健壱、三上寛、吉田拓郎、かまやつひろし、加藤和彦とサディスティックミカバンド、はっぴいえんど等の名前が見えます。

その一方で、なんとなく『ぴあ』全体から漂うのは、映画と同じくらいの濃度で漂う"ジャズ推し"な雰囲気です。実際にプロのジャズライブの告知だけでなく、こんなふうに都内のジャズ喫茶の演奏プログラムなんかも網羅されていたりします。これって確かに意図して誰かが集めないと、こういう形に出来ないですよね。よほど編集部にジャズ推しの人でもいないと・・・。

表2の「第4回・合歓ジャズイン」の広告に加え、最終ページ(表3)には「MJL(モダン・ジャズ鑑賞連盟)」という団体に加盟している事業者の共同広告なんかも入っているので、間違いないでしょう(創業者の代表として名前の出ている矢内氏は音楽好きというよりは映画好きっぽいので、彼以外の別のメンバーではないかと推察)。

それにしても山下洋輔や日野皓正の演奏が500円そこらで聴けてたって凄いですよね

・まだ手描きのマップが似合う東京

生まれたばかりの雑誌にしては、結構な大盤振る舞い

巻末あたりに乗っている手描きの新宿と銀座の地図。東京23区の人口自体はそれほど増えているわけではなく、この頃すでに860万人ほどが暮らす大都会になっているのですが、今思い浮かぶ新宿・銀座とは違う、おおらかな街をイメージしますよね。

ちなみにこの時期には、ベンチャーズとかディープ・パープルが来日してたみたいですね。ディープ・パープルはちょうど「Smoke on the water」が大ヒットしてた頃ですね。

◉編集後記

・行間から漏れ出す若さと野心としたたかさ

福島県や茨城県の方言で「あわてる、あたふたする」の意味なのだそうです

編集後記では、平均年齢23.5歳というおっそろしく若いスタッフが、この『ぴあ』というメディアに託した想いがつづられています。

当面は標的を私達若者にしぼり、私達に必要な情報のみを確実に、そして濃密に取り上げていくつもりです。(中略)しかも取り上げるものについては、学生サークル団体、愛好会等のものまで、もらさず掲載していきます。(中略)とにかく、この「ぴあ」一冊で都内の映画・演劇・音楽のガイドは引き受けます。

この堂々たる宣言が素晴らしい。それだけの熱量がそこにはあったのでしょう。いずれは全国版を・・・という野望もちらつかせていますが、実際に80年代に入って関西版や中部版といった形で、現実になっていくことなど、このときはまだ想像もしていなかったでしょうね。

それにしても、メールもファックスもスマホも無い時代に、よくぞこれだけの情報を搔き集め、整理して、一冊の雑誌にまとめようと思ったものです。考えるのと実際にやってみるのとでは、全然勝手が違うと思いますが、それを成し遂げるだけでの熱量と自信があったのだと思いますし、なによりそれを無尽蔵に生み出す「自分たちの好きなものをとことん愛する」という推し力あればこそだなと。そういうガムシャラな情熱を燃やす若者が、これからの時代にもどんどん出てきて欲しいですね。

・波はまた寄せ始めている・・・?

2011年にその歴史を閉じた雑誌としての『ぴあ』ですが、電話やネットでのチケット販売にいち早く乗り出すなど、時代を先取っていくスタイルは変わらずさすがだと感じます。どんなカルチャーも「ひきしお」の訪れを避けることはできないと思いますが、引いた波はまた必ず戻ってきます。

個人的にはいろいろな分野で、昭和の良いもの、昭和の価値観がリバイバルしてきている、そんな気がする今日この頃なんですが、皆さんはそれ、感じたりしてませんか?

【7/25加筆】当時のことを取り上げた記事を見つけたので追加しておきます。矢内氏の著書『岩は、動く。』も気になるので読んでみたいですね。