クルマと静電気(懐かしの部品編)

前回の話(https://note.com/tk104/n/na7baeeddb4ad)に付随して、そういえば昔は、自動車にも帯電する静電気を少しでも逃がそうと、ゴムひものようなものをぶら下げるクルマが多かった記憶があります。

かつては、アマチュア無線を車両に搭載して使ったり、オーディオ系を中心に、実用品として利用されていたというところだったが、70年代や80年代にかけ、ブームになった部品ということです。

それらはアースバンド(ゴムがメイン素材)と呼ばれ、中にはアースチェーン(金属)というものまで出てきて、「それ摩耗して千切れたらヤバいんじゃね?」というものまで出てきました。

現在は、タンクローリーなど危険物や可燃燃料を運ぶクルマについているくらいで、アフターマーケットでも生産を終了したものが多くなっており、現在道路を走るクルマを観察しても見かけることはほとんどありません。

以前タイヤメーカーの方と話をしたときに、「カーボンがタイヤに入っていて、カーボンが通電性があるし、タイヤにもスチールが織り込んであるので、走っていて放電される」と聞いたことがあります。

だから、あえてアースチェーンを付ける必要もなくなく、一部のユーザー(無線愛好家など)がその差を感じ、取り付けることが多いということでした。

※Driverより引用

正確には、ウエット性能や燃費性能を上げるため、シリカを配合したら静電気が残りやすくなった、だから放電できる部分をアーススリットとして作った、したがって放電しやすいタイヤになっているということでした。

ただし、タイヤにスチールが埋め込まれるようになった頃にはもう、このアースベルトの意味があったかどうかは定かでないという説も、ゴム業界内にあるとのこと。

これはバイアス構造をしていたタイヤが、ラジアル構造になった頃の話だと考えられます。詳しくは参考URLを・・・

ラジアルとバイアスの違い→参考URL: https://www.goodyear.co.jp/knowledge/radial_bias.html

懐かしむのはここまでにして、これをどうにか静電気対策に応用できないものか・・・

そもそも、「ゴムって電気通さないんじゃないの?」とかいう話で、「じゃあ、どういうこと?」となります。一般的に絶縁体として知られてるもののなかに、「ゴム」があります。実際にゴム製の絶縁手袋もあります。

しかしよく見ると、高圧用や低圧用というものがあり、ゴム手袋に含まれる成分が電気を通してしまう場合があります。この限界値を「絶縁耐力」といって、その辺の絶縁を意識しないゴムが、絶縁体として完璧でないという結論に至ります。

ですので、ゴムは電気を絶対通さないというのは間違いで、ゴムは電気を通しにくいというのが適切といえます。

余談ですが・・・逆に水は、電気をよく通すイメージですが、超純水は絶縁体に近いと言われています。不純物を限りなく取り除かれた超純水は、電気を通すものがほとんど残っていないからといえます。

参考URL:https://kids.gakken.co.jp/box/nazenani/pdf/11_buturi/X1120203.pdf

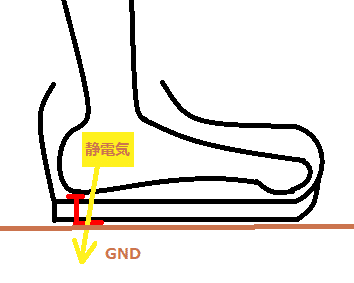

ここまでの話を簡単にまとめると、金属が混ざった素材が地面に接していれば静電気対策になるということで、前回の記事で書いた「アース」とか「グランド」と理屈は一緒なわけです。

そこで完全な思いつきですが、靴のかかとの内側から釘を打ち込んで、反対側が地面と触れるように折り曲げておけば、常に人間のかかとが釘に触れ、グランドがととれるのではないのかと思う訳です(←Dr.中松なら考えたはず)。

どうです?だれか一緒に実験しませんか?((( ´∀` )))ケラケラ