高等職業訓練促進給付金

今回の記事は「高等職業訓練促進給付金」について記載します。こちらの制度は、先日記事にした「自立支援教育訓練給付金」より、活用されている制度と思われます。ただ「高等」と名前がついているだけあって、ハードルはさらに上がっているように思われます。

実施団体

これは自立支援教育訓練給付金と同じで、各都道府県・市・福祉事務所設置町村になります。ですので、この制度が気になった方は、お住まいの自治体にお問い合わせいただくのが一番早いと思います。

問い合わせいただくと、おそらく就労支援専門員または母子・父子自立支援員と「事前相談」と称した形で話をすることになると思います。

対象者

以下の条件を全て満たす方が対象です。

- 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方

- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること

- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること

- 仕事または育児と修業の両立が困難であること

対象となる資格

「就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている者について都道府県等の長が指定したもの」が対象になります。

具体的に例を挙げると、看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師等になります。

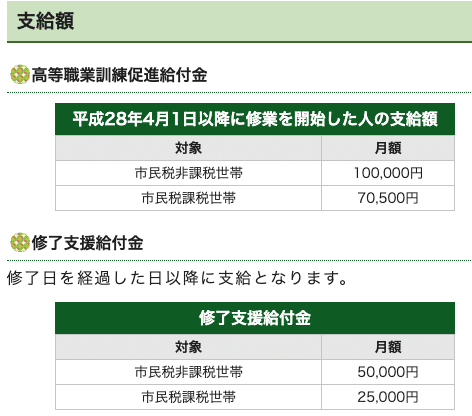

支給額

支給されるお金は2種類あります。

出典:https://www.city.gose.nara.jp/0000000183.html

支給期間

高等職業訓練促進給付金:修業期間の全期間、ただし4年が上限

高等職業訓練修了支援給付金:修了後に支給

手続き

事前相談を実施後、申請書類の提出になります。自治体によって若干の違いがあるようですが、概ね以下のような書類が必要になります。

高等職業訓練促進給付

- 支給申請書

- 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

- 児童扶養手当証書の写し又は所得証明書

- 世帯全員の住民税が確認できる書類

- 養成機関が発行する修了証明書

高等職業訓練修了支援給付金

- 修業していた養成機関の長が修了を証明する書類の写し

- 児童扶養手当証書の写し(受給されている方)

- 申請者および児童の戸籍謄本または抄本

- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

- 申請者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額などについて市町村(特別区の区長を含む。)の発行する証明書

この制度なら行政はやる気ありそう?

自立支援教育訓練給付金の記事でもご紹介した、「大阪府予算編成過程公表」にて、予算の計上方法を確認してみましょう。

令和2年度は679万円、令和元年度は645万円、平成30年度は682万円、平成29年度は752万円が計上されています。決して大きな金額ではないですが、自立支援教育訓練給付金よりは全然大きな金額が計上されています。申し込み件数も3桁は見込んでいるようです。

日本全体を見ても、見込み件数は8000後半から9000前半で見込んで予算化しているようですので、国としてもこの制度はやる気がありそうです。

出典:https://judgit.net/projects/897

ただ対象となる資格は、誰もが簡単に取得できるものではありませんし、取得までに時間がかかるものです。また、資格取得後にこの資格で就労する場合、ただでさえ、人手不足と言われている医療や介護の現場ですので、シンママの生活リズムにあった職場を探すのは、至難の業に見えます。

制度そのものは非常に良いものだと思うので、もう一工夫して、シンママにとってさらに使い勝手のいい制度になったらいいなと思います。例えば、対象資格を拡張した上で、資格取得の難易度に応じて給付金を変更するというのはどうでしょうか?

弁護士、税理士、行政書士なども追加して、これらは取得が難しいでしょうから、給付金を増やす。また、自立支援教育訓練給付金の対象になっている講座も追加して、これらは取得が比較的簡単なので、給付金を少なめにする。こういうメリハリをつけると、より良い制度になる気がします。