(8)レンズ構成 ━━ レンズ仕様表の読み方

第8回

前回に続き「レンズ仕様表の読み方編」シリーズで、今回は、あの"何群何枚構成"という「②レンズ構成」について。

②レンズ構成

一般写真用レンズは、光学ガラス材(硝材)や特殊プラスチック樹脂から作られた光学レンズを一枚一枚、組み合わせて構成されている。複数の光学レンズを貼り合わせて「一枚レンズ」のように仕上げているレンズもある。

それら光学レンズを複数枚にまとめて固定し、グループに分けたものを「群」または「ユニット」とよんでいる。そうして、それらレンズ群と単数枚のレンズを複数組み合わせて1本のレンズとなる。

レンズ構成図は古くから一般に公表されてきた。昔のレンズ(オールドレンズ)はシンプルなレンズ構成で、タイプ(スタイル)の似かよっているものが多かった。その構成図を見て、これはガウスタイプだとか、トリプレットタイプだ、ゾナータイプであるなどと見分けて、それをもとにタイプ別でだいたいの描写のクセのようなものがわかった。

しかし現在ではレンズ構成が複雑化し、さらに特殊レンズが多用されるようになっているので構成図を見ただけでは(専門家ならいざ知らず)昔とは違って、なかなかわかりにくくなっているようだ。

「〇群〇枚」だけで何がわかるだろうか

仕様表の「レンズ構成」の項にはシンプルに「何群何枚」とだけ表記されている。

その意味は、たとえば「15群20枚構成」と記載されているレンズであれば、計20枚の凸や凹の光学レンズ(エレメント)を使い、15のレンズグループ(群、ユニット)で構成されていることになる。

これはソニーだけに限ったことではなく、他のメーカーもおおむねこのような表記スタイルだ。

1本のレンズがどのような種類の光学レンズを使い、どんな組み合わせで配置されているかについては、多くのメーカーはレンズ断面をイラスト化した図を公表している。仕様表と併せてそれをぜひ参考にすることをおすすめしたい。

レンズ構成イラスト図はメーカーホームページのレンズ紹介ページや、レンズカタログなどになどが掲載されている。

レンズ知識のある人や光学設計者は、そのレンズ構成断面イラストを見ただけで、そのレンズがどんな工夫を凝らして設計され、どのような描写傾向があるのか想像できるといわれているが、私たちがそこまで読み込むには少し経験と知識が必要だけど。

たとえば、OMシステム「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO」のレンズ構成の解説ページには、使用している特殊レンズの種類や枚数も併せて詳しく記載している。

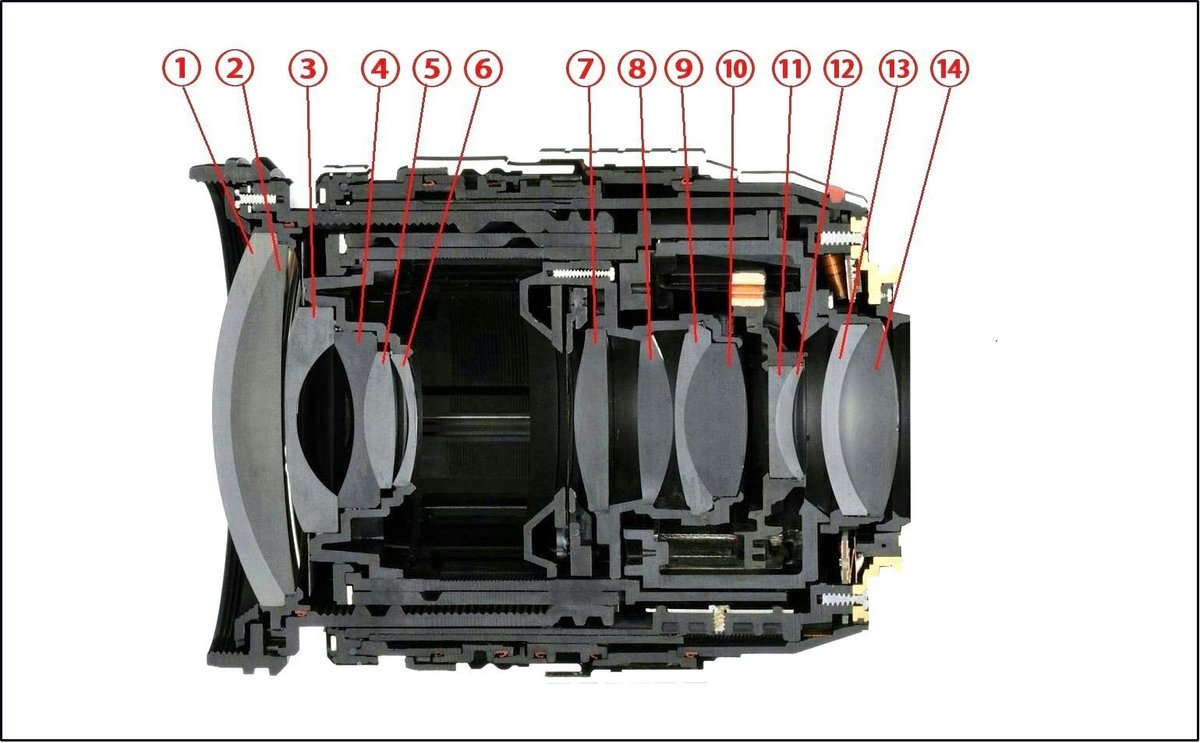

下図は、(1)仕様表の「レンズ構成」の項、(2)その12-40mmレンズのレンズ断面イラスト図、(3)そのレンズ群と単レンズの位置や特殊光学レンズがどれかの解説図、(4)12-40mmズームレンズの外観、そして(5)実レンズのカットモデルなどである。

(1)から(5)の図を見比べると、12-40mmズームレンズの様子がよくわかってくると思う。

どのような種類の特殊光学レンズを何枚使っているかの解説も丁寧にしている。

どれが特殊光学レンズであるか、などがわかるように描き加えた。

①ー②、④ー⑤、⑨ー⑩、⑪ー⑫、⑬ー⑭の5つが、それぞれ2枚貼り合わせレンズだ。

配置部にナンバリングしたので、上記の断面イラストと見比べてほしい。

レンズ枚数が多ければ高性能優秀レンズとは言い切れない

ここで注意しておきたいのは、レンズ枚数を多く使用しているから高性能高画質なレンズである、とは断定ができないことだ。

高性能で優れた描写性能のレンズにはたくさんの光学レンズが使われている場合もあるが、それは非球面レンズや超低分散レンズなどの特殊レンズが入手できなかった時代の話だ。その頃はさまざな収差を補正するために多くのレンズを組み合わさざるを得なかったためにレンズ構成枚数も多くなった。

いまでは、一枚の特殊光学レンズ(超低分散ガラスレンズや非球面レンズ、高屈折ガラスレンズなどなど)を使うことで、多数の従来型光学レンズの役目をはたすようになってきた。

もちろん言うまでもないけれど、最近のレンズでも、描写の結像性能をとことん追求して設計されたレンズには、特殊光学レンズも通常光学レンズも多く使った高性能高品質なレンズも見かける。

繰り返すが、レンズ枚数の多い少ないこととレンズ性能の優劣とは直接には関係がないといえる。

それよりも非球面レンズや低分散ガラスなどの特殊ガラスレンズを何枚使っているかに注目したほうがいいだろう。

また、ガラス材レンズに替わってプラスチック樹脂レンズを一部の構成レンズ群の中に使用しているレンズもあるが、やはりすべてがガラス材レンズだけを使ったレンズのほうが優れているといえる。

プラスチックレンズが将来ガラスレンズの代用になるか

プラスチック樹脂レンズは、軽い、低価格、非球面レンズなど特殊曲面のレンズが作りやすいなどの利点もあるが、高温で膨張、レンズ曲率が変化する、耐久性に劣るなどの欠点がある。

ちなみに、プラスチックレンズは熱による膨張率はガラスレンズの約10倍、さらに屈折率の温度変化は約100倍とも言われていたが、最近は樹脂類の進化によりそこまで熱の影響を受けないだろうと思われる。

将来、熱変化の耐性が飛躍的に向上したプラスチックレンズも開発されるかもしれず、そのときは「軽い小さい低価格な高性能レンズ」が作れるようになる可能性もなくもない。

スマートフォンに内蔵された撮影レンズは、ほとんどが最新型のプラスチックレンズで作られている。

三菱ガス化学という会社は優れたスマートフォン用小型レンズをたくさん作っている。そこが開発した製品に「ユピターゼ・EP」というポリカーボネイト樹脂のスマートフォン用小型レンズがある。世界中の多くのスマートフォンに使用されているとのことだ。

その三菱ガス化学のホームページを見てみると、高屈折、低複屈折、透明性、耐熱性、そして加工性に優れていることがセールスポイントのようだ。プラスチックレンズは非球面レンズが容易に作れるという大きな利点もある。

ただ、写真撮影用レンズとはサイズがまったく違うので、そうしたプラスチックレンズがすぐに口径の大きなレンズに採用できるとは言い難いけれど、でも、なにか技術的なブレイクスルーがおこればまったく可能性はなくもない。

話をもとに戻す。

なおプラスチックレンズについては、使用しているかどうかや、どこに使用しているかなどについて積極的に公表しているメーカーは少ないのだが、たとえばキヤノンなどは以前から仕様表やレンズ断面イラスト図にプラスチックレンズを使っていることを明記していることが多い。

下図の「キヤノン・RF28mm F2.8 STM」レンズはプラスチックレンズを使って小型軽量化している。仕様表の「レンズ構成」の項目にはプラスチックレンズ使用のことは書いていないものの、レンズ断面イラスト図には使用枚数と使用場所を明記している。

仕様表だけでなく、併せてレンズ断面イラスト図もチェックしておくとよいだろうという一例だ。

いることがはっきりと説明されている。「PMo」とはプラスチックモールドの略。

次回は「レンズ仕様表の読み方編」シリーズが続き、「③最小絞り値」と「④フィルター径」の2つの解説の予定。