日本酒「裏ラベル」の世界

酒屋やスーパーにずらりと並ぶ日本酒から、”本日の一本”を選ぶのは至難の業だ。そこで、CDのジャケット買いのイメージで、フィーリングや感性を頼りに、日本酒を選ぶのもいいかもしれない。そんな時に役立つ、日本酒「裏ラベル」の世界を簡単に整理してみた。

1.そもそも「裏ラベル」とは?

日本酒瓶には、大きく2つのラベルが貼ってある。まず、銘柄・商品名が記載された日本酒の顔、「表ラベル」(胴貼り、とも呼ばれる)。

これをくるっと半回転させた酒瓶の裏側にあるのが、今回のテーマ「裏ラベル」(通称、裏貼り)だ。この「裏ラベル」は、いわば酒蔵から消費者宛の自由ノートで、「表ラベル」では記載しきれない酒のプロフィールが記載されている。この世界が面白い。

2.「裏ラベル」には、何が書いてある?

まず、酒瓶のプロフィールには、表示が義務化されている項目が複数存在する(参考:「清酒の製法品質表示基準」国税庁HP)。各用語の詳しい意味は、日本酒の専門ページに譲るとして、例えば以下の項目は記載が必要となる。

容量、アルコール分、製造者名、原材料名、製造時期・・・など

裏を返せば、これら以外のあらゆる項目を「裏ラベル」という白紙のノートに、どこまでどう記載するかは、各酒蔵の判断にすべて委ねられている。

従って、酒蔵の個性が顕著にあらわれるのが、まさにこの「裏ラベル」の世界というワケだ。一般的に、よく登場する例を紹介しよう。

①原料米の品種名・・・日本酒造りに適した酒造好適米(一般的によく知られているのは”山田錦”や”雄町”など)。全国で約100種類が指定されている。ちなみに、この酒造好適米は、食用米を含めた米全体の生産量の約1%に過ぎず、希少価値の高いお米だ。同じ銘柄の品種違いを飲み比べするのも、粋な日本酒の楽しみ方。

②使用酵母・・・日本酒造りに不可欠な酵母の世界は、奥が深い。そんな使用酵母の代表格が、「協会酵母」(ラベルには頭文字「K」だけの記載も)。詳細は、是非参考ページを読んでもらいたい。

③杜氏・・・造りの最高責任者の個人名。いわば酒造り職人たちの親分。その方の流派や出身地が併記されていることも。NHKプロフェッショナルにも、一流の杜氏達が度々登場している。

・・・以上が、一般的な「裏ラベル」の世界だ。一方で、冒頭述べた通り、「裏ラベル」は、酒蔵から消費者宛の自由ノートなので、こんなユニークな記載も。

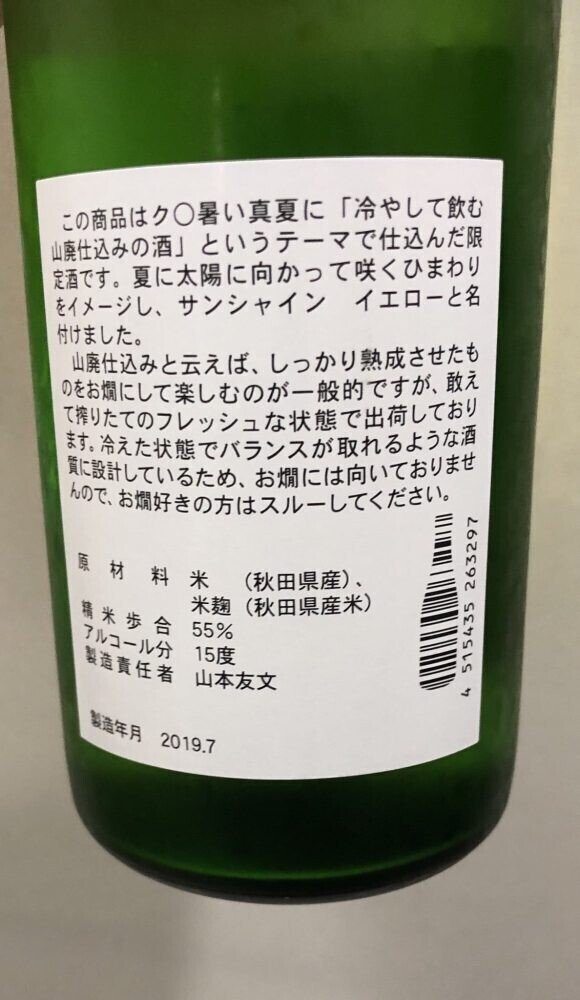

・・・日本酒のラベルに「ク○暑い」という言い回しが、一周回って素敵。「お燗好きの方はスルーしてください」も、ある意味優しさ。

でも、次のラベルは、日本酒一切関係なし。もはや個人に向けた情熱的なお手紙(この射美、大好きです)。

・・・WHO IS リュウジ? 待って、何の話だっけ。

「裏ラベル」という、その酒のプロフィールを通じて、飲む前から酒蔵のことが妙に気になったり、興味を持って、感性頼りにジャケット買いする経験もきっと面白いのでは。

3.最後に

日本酒漫画『夏子の酒』でも有名な漫画家といえば、尾瀬あきらさん。著書『知識ゼロからの日本酒入門』で、印象的だったフレーズを最後に紹介したい。

「元来、日本酒を味わうことを”利く”という。香の種類を鼻でかぎわけることも同じく”香を利く”という。広辞苑によると”利く”には”物事を試し調べる”という意味もある。耳や鼻や舌などの感覚を研ぎ澄まして受け入れること全般を”きく”といい、入り口が耳でも鼻でも目でも舌でも、最終的には感性に到達するかどうか。行き着くところはみな同じなのだ。」

・・・是非、「裏ラベル」の世界から、一風変わった”きき”酒を始めてはいかがでしょう?