どうして今年のザスパは強いのか?

今年のザスパは強い(当社比)。シーズンの前半が終わって8勝7敗6分、勝ち点30、10位。前半戦21試合で勝ち点30に到達したのはザスパのクラブ史で初めてです。昨シーズンギリギリでJ2残留を勝ち取ったのを思えば大きな前進であり、胸を張れる成績だと考えています。

さて、ここで一つの疑問が生まれました。

どうして今年のザスパは強くなったのか?何が去年と違うのか?

今回はこれについて書いていこうと思います。

ボールが持てるようになった。

昨季と今季とを比較して最も大きな変化はこれです。ビルドアップの質が大きく向上しました。昨季までのザスパは守備の時間が長く、90分間強度を継続できない問題がありました。この問題を解決するのに役立っているのがボール保持の安定です。攻めている時間も守っている時間も体力を消費しますが、今年のザスパはボール保持を安定させる事でただボールを持つだけの「何もしない時間」を生み出しています。これによって激しいプレーに費やす時間を短くし、1試合通して一定以上の強度を保てるようになりました。ボール保持の安定がもたらした強度の上昇こそが今年のザスパの強さの理由の1つです。

ではどんな変化がザスパのボール保持の向上をもたらしたのでしょうか?以下、具体的に述べていきます。

人が変わった。

まず、単純にメンバーが変わりました。

特にビルドアップに関わる選手とそのキャラクターが大きく変わりました。ビルドアップ部隊となるCB2人と左SB、ボランチの2人を去年と今年とで見比べてみましょう。

右のCBが城和から酒井に、左SBが小島から中塩に、ボランチは風間がサイドを変え、細貝から天笠に変わりました。この中で最もチームに大きな影響を与えたメンバー変更は左SBの中塩です。今年の中塩を見てわかった事ですが大槻さんが左SBに求めていたのは左利きであること、CBとしての守備能力、落ち着いて長短のパスを蹴り分ける技術でした。一方で、昨季左SBで起用されていた小島は右利きで身長は170㎝、パスを蹴り分ける技術よりもスピードやアジリティに良さがある典型的なSBです。大槻さんの求める能力と小島の持っている能力にミスマッチが起こっていたのは明らかですが、それだけのミスマッチがあっても当時の編成的に小島がベストチョイスにならざるをえないチーム状況でした。大槻さんの求める能力を備えた選手がいないため、大槻さんはやりたいサッカーではなく当時のメンバーでの最大公約数を見つけるようなサッカーに取り組みました。それが小島突撃システムです。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) August 20, 2022

🏆 明治安田生命J2リーグ 第32節

🆚 群馬vs仙台

🔢 1-0

⌚️ 54分

⚽️ 長倉 幹樹(群馬)#Jリーグ#群馬仙台 pic.twitter.com/2D18hXe87b

仙台戦のゴールはこのシステムの典型ですが、小島のスピードとアジリティを生かすためにペナルティエリア近くまで駆け上がらせるサッカーこそが小島突撃システムです。強烈な躍動感があり見ていて面白さはありましたが、試合のコントロールを重視する大槻さんにとってやりたいサッカーではありませんでした。小島はボールを持ったら最終ラインで落ち着いてボールを保持するよりも突撃を優先するため、縦に早いサッカーになっていました。その結果攻撃回数は増えましたが、同時にボールを失う回数も増えていたのが実際のところです。ボール保持を安定させる為の技術を持った選手がいなかった為に昨季は最後まで大槻さんのやりたい安定したボール保持を見せられませんでした。

この大槻さんの理想とそれを実現する選手のミスマッチを受け、ザスパは左利きCBの補強に動きます。そしてやってきたのが中塩です。守備面で課題はありつつもここまでビルドアップでは文句なしのパフォーマンスを見せています。中塩は左利きでサイズがあり、長短のパスを正確に蹴り分けられるまさに大槻さんが求める左SBです。彼の加入によって大槻さんのやりたいサッカーが始まりました。

中塩は前を向いてボールを持ったときは無理な前進よりもボール保持の安定を優先し、正しく状況を把握し判断を下す選手であるため、彼の加入によってザスパのボール保持は安定しました。長短のパスを蹴り分ける技術についてもそうですが、特に相手を押し込んだ時の左SBのポジショニングが大きく変わり、これもザスパのボール保持の安定に貢献しています。中塩は相手ペナルティエリアまでポジションを上げるのではなく引いた位置に立ちながら前にボールを配る仕事に徹しています。これによっていつでも引き返せる逃げ場ができ、ボールを失う回数が減少しました。

選手が成長した。

ボール保持が安定したのは中塩が加わったからだけではありません。今季からボランチで起用されている天笠の成長もこのボール保持の安定を支えています。昨季の天笠は左SHで起用されていましたが、今季はボランチで起用されています。ドリブルが得意な選手ではないため左SHとしてはなかなかチームに貢献できていませんでしたが、ボランチとして起用されるようになった今季は大きな貢献を見せています。中塩と同じく、まず大きいのは左利きであること。一般的にはカットインなど内側に切り込む武器がない限り、左利きの選手は前を向いた時に広く使える左サイドで起用した方が効果的です。しかし、左利きの天笠は右ボランチで起用されています。これにはボール保持を安定させる大槻さんの狙いが見えます。

当たり前ですが、前を向いた時に逆足なら、後ろを向けば順足です。ボール保持の安定を重視している今年のザスパはボランチが前を向いた時のプレーよりも後ろを向いた時のプレーを重視しているわけです。左利きを重視する意思は控え組が起用された天皇杯でも見られており、元々左SBの高橋をコンバートしてまで左利きのボランチにしています。大槻さんがボランチに左利きを求めているのは明らかで、後ろを向いてボール保持を安定させるプレーを重視しているのも明らかです。事実として風間も天笠もターンできる状況でもターンせずに後ろに戻すシーンが目立ちます(ターンする事もありますが)。これは前進よりもボール保持の安定を重視している証だと筆者は受け止めています。

※見方を変えると前に行ける状況でもバックパスしてるわけで、チームの調子が下がったらスケープゴートにされてむちゃくちゃ批判されそうだな~って思ってます。別に行けるからって全部行かなきゃいけない訳もないので、このまま続けてほしいです。あのバックパスがザスパの強さを支えています。

そして、今季の天笠はパスを受ける為の角度の作り方とプレーの連続性という2点が飛躍的に向上しています。その典型と言えるのがこのゴール。

【第8節vs #V・ファーレン長崎】

— ザスパクサツ群馬 (@OfficialThespa) April 8, 2023

Today's Goal⚽️

⏰前半35分 #佐藤亮 @ryo_sato1124

📱#DAZN 加入👉 https://t.co/lubYIZmalL #thespa #everonward https://t.co/b43W5xGP3N pic.twitter.com/w5YkzJlR8D

一言で言ってしまえばパス&ゴーなのでサッカーの基本中の基本で当たり前のプレーではあるのですが、これを高い質で継続するのは意外と難しい。今季の天笠はこの質が高く、チームに大きな貢献を果たしています。

パス&ゴーの質が向上したのはYouTubeの練習動画冒頭で行われている2VS2の練習が大きな効果を発揮しているからだと筆者は考えています。仲間を自分が助けないとどうにもならない状況が続くからこそ、ボールホルダーとの関わり方が向上します。天笠だけでなく、北川、岡本もパス&ゴーの質が向上している事からもこの練習の効果の大きさが感じられます。昨季は練習公開がなく、練習動画の公開もなかったためこれが今季から取り入れられた練習メニューなのかが定かではありませんが、少なくともこの練習が効果を発揮し始めたのは今季からです。

周囲の選手をサポートしながらボールを前に進められる天笠はボール保持の安定だけでなくボールの前進でも貢献しています。トラップがブレやすく決してミスのない選手ではありませんが、若いので全然いいです。これからも努力を重ねてほしい。細貝からポジションを奪い取るだけの成長を見せた天笠がボール保持の安定、ひいては今年のザスパの強さを支えています。

長倉幹樹がいるから

そして、今年のザスパを語るうえで欠かせないのは長倉幹樹の存在です。昨季のザスパの課題として、押し込まれた状況からボールを前進させる手段と相手を押し込んだ後にゴールに迫る迫力を持っていませんでした。これを一人で解決してみせたのが長倉幹樹。昨季は右SHとして起用されていましたが、今季はトップ下にポジションを移すと去年のプレーとはまた違う別次元のパフォーマンスを見せています。圧倒的なスピードによって一人で前進を成立させ、広い視野と的確な判断、それらを実現する技術によってザスパの攻撃の始まりと終わりを高いレベルで成立させています。今季のザスパの強さは長倉幹樹によって支えられています。

押し込まれた状況からの前進

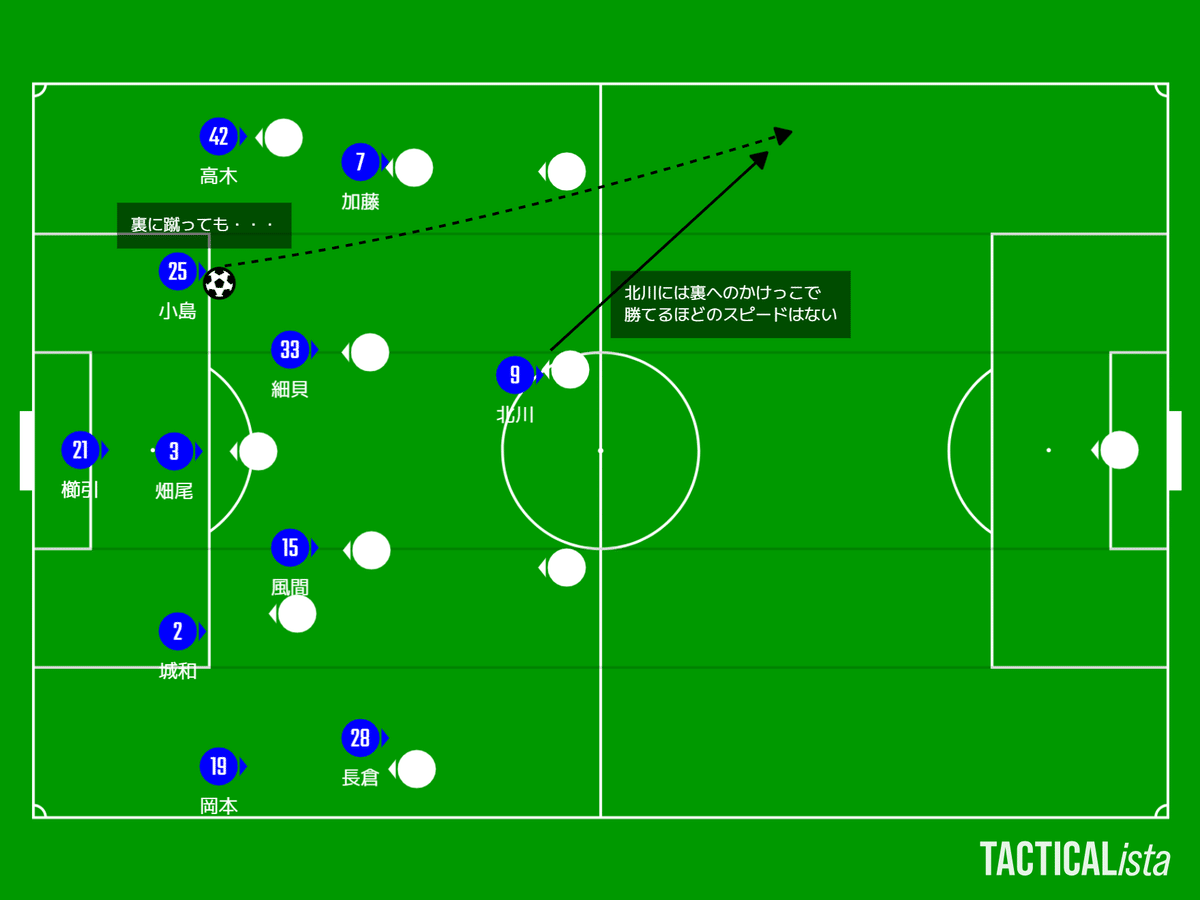

昨季は守備の形として左SHがWBに、トップ下が左SHの位置まで下がり5ー4ー1の形を取る試合が多くありました。これによって後方の守備が安定はするものの、前に残るのがCFの北川ただ一人となるためなかなか前進できないという問題を抱えていました。

これは守備時に5ー4ー1の形を作るからには付いてくる問題ではありますが、1トップがかなり強いか1人で前進できるドリブラーなど特別な選手がいない限りは前に進む手段を失い、ずっと押し込まれます。昨季のザスパは典型的にその形に追い込まれていました。これを受けて、今季のザスパは試合終了間際の逃げ切り時を除いて常に4-4-2の形を取り続けるようになりました。これによって前に2人いる状況を作れているのは昨季からの変化の1つです。

まず、前に2人残るようになったことでその2人でパスを繋いで前進できるようになりました。前述したパス&ゴーの質はここでも輝きを放っています。そして、長倉が何よりも特別な貢献を果たしているのはこの裏への抜けだしの部分。ボールを奪った後に裏のスペースにボールを蹴れば、長倉がスピード勝負のかけっこで相手DFを抜き去り、たやすく前進を成功させます。この長倉の単騎前進でもボール保持を重視する姿勢は見てとれ、相手の帰陣を確認した長倉は無理な前進ではなくボールを守りながら後方を向き、バックパスで落ち着かせるプレーを選択します。こういったプレーはボール保持の安定がどれだけチーム内で重視されているかを証明していると筆者は受け止めています。

余談ですが、長倉は昨季後半に途中加入した選手であるため昨季からトップ下で起用すれば良かったのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、昨季の長倉は視野の広さと的確な判断力が目立っていた選手であり、このスピードという武器が輝き始めたのは今季に入ってからです。昨季のうちにこのパフォーマンスを期待するのは難しかったと筆者は考えています。仕方ない。俺もこんなプレーできると思わなかったもん。

ゴール前での長倉の貢献についてはやはり視野の広さと的確な判断力が効果的であると感じています。一方でゴール数はわずかに3であり、長倉の貢献度に見合ったものではありません。これは長倉の唯一の欠点である決定力の無さが原因であり、シュートの時に予備動作が大きくなりすぎるという課題からくるものです。これさえ解決できれば長倉はJ2においては完全無欠と表現するに相応しい選手になれると感じています。ゴールに迫る崩しの部分では既に100点です。頑張れ。

怪我人が少ないから

正直、これはかなり大きな要因だと感じています。今季のザスパは昨季と比較して怪我人をほとんど出さずにシーズンを過ごせています。2023/06/20現在、リリースが出るほどの長期離脱者は一人もおらず、軽い負傷であってもかなり少なく抑えています。今季、公式戦や練習の写真、YouTubeから確認された負傷者は以下の通りです。

2023シーズン前半戦の負傷者

シーズン前 川上エドオジョン智慧 筋肉系 復帰まで約2ヶ月

A清水戦 武颯 靱帯系 復帰まで約1ヶ月

H山口戦 長倉幹樹 靱帯系 復帰まで約1ヶ月

A熊本戦? 川本梨誉 筋肉系 復帰まで約3週間

A岡山戦? 川上エドオジョン智慧 筋肉系 不明

H藤枝戦 高木彰人 靱帯系 復帰まで約2週間

以上が今季確認されている負傷です。これだけ見ると多いように感じますか?では昨季のシーズン折り返しまでの負傷者情報を見てみましょう。

2022シーズン前半戦の負傷者

シーズン前 平尾壮 右前十字靱帯損傷 全治6~8ヶ月の見込み

開幕戦翌日 内田達也 顔面骨骨折 全治4~6週間の見込み

第3節 細貝萌 左足関節脱臼骨折 全治6ヶ月の見込み

第5節 清水慶記 左膝内側側副靱帯損傷 全治6~8週間の見込み

第20節 内田達也 右膝前十字靭帯損傷 全治6~8ヶ月の見込み

これらの怪我はあくまでリリースが出たものだけであり、大槻さんはもっと沢山の負傷者がいたことを記者会見で明かしています。

正直に言うと怪我をしていてリハビリ明けの選手が非常に多かったです。少し前までは20人揃わずに紅白戦が出来ないような状態もあったので

これはあくまで筆者の考えですが、靭帯系の負傷は事故であり防ぐ手立てがほとんどないのに比べ、筋肉系の負傷は準備不足という側面が強く、防ぐ手立てがあると考えています。リリースの出る靭帯、骨にまつわる大怪我は神に祈るくらいしか防ぐ手立てはありませんが、リリースの出ない筋肉系の負傷はアップなどの準備によって防げたかもしれないものです。ここはザスパにとって明確な改善点でした。

そして、その筋肉系の怪我人が減少したのは今シーズン新たに就任した青木豊フィジカルコーチと片貝功基コンディショニングコーチのおかげだと筆者は考えています。というか、それ以外に確認されている変化がないためそれとしか考えられません。選手層の薄いザスパにとって主力を怪我から守る事が何よりも強化になります。この怪我人の減少こそが今年のザスパの強さを支えています。

終わりに

①ボールを持てるようになった。②長倉幹樹。③怪我人の減少。この3つが今年のザスパの強さの理由です。上を目指すのはもちろん重要ですが、シーズン開幕前から掲げている勝ち点50を目指してこれからも努力を重ねてほしいと思います。まずは最初の目標を達成するところから。それを達成してから次の目標を立てていこう。頑張れ。できるよ!強い気持ちで!

猛