米国東海岸 海事博物館巡りの旅(後編)

15.ボストン美術館

―ボストン―

ロープニュース第29号以来、3年以上もご無沙汰したけれども、意を決して再び投稿することにした。1995年に横浜帆船模型同好会の中山さんが主催したアメリカ東海岸の海事博物館をレンタカーで巡る旅の話を続けよう。ワシントンDCから始まった旅はニューポートニューズ、ウイリアムズバーグを巡ったあと長躯北上、ボストンに辿りついたところ。一行は中山宜長さん、渡邊晋さん、鈴木雄助さん、横浜の会員だった平戸重男さんとぼくの5人である。

1995年の10月11日、何しろ欲張りの旅だから、ボストンのネイビーヤードでUSSコンスティテューションを見学したあと、息つく暇もなく市内のクインシー・マーケットへとって返し、イタリアンソーセージのホットドッグと紅茶を頼んで4ドル70セント払う。そこらの高椅子にちょんの間で腰掛けて昼食。あわただしくボストン美術館へ行く。

へぇー美術館?忙中閑あり?

どうしてどうして、ボストン美術館には立派な帆船模型の展示室があって、中山さんが とうに手紙を出して連絡してくれていたのだ。どうやって知ったのか分からないが、相手は美術館のアメリカ装飾美術・彫刻部門の長、ジェラルドW.R.ワードさんという。この日の午後に会いましょうと、丁寧な手紙をくれた人だ。“お望みなら私がご案内しますし、仲間内だけでご覧になりたければ、開館時間中なら案内板によく説明してありますから”とまことに行き届いた手紙。さすがボストン。

それでも美術館は広い。案内書を、それも日本語のものをもらっているが、ウロウロしてなかなか場所が分からない。ところが小柄だが白髪の紳士が何となくわれわれの前になり後ろになり、どうも気になる。あの人がワードさんではあるまいか。まさかね、それなら声をかけてくれるだろうに、といっているうちに、19世紀アメリカ美術の展示場の隅に階段が見つかり、帆船模型があると下向きに矢印がしてある。

やれやれ、これがワードさんの手紙にあった“コート・レベル”なんだなと納得する。帆船模型の部屋は、この美術館としては広い方ではないが、落ち着いたいい部屋だ。全体の照明を押さえて、ガラス張りの展示部分だけが明るく照らされている。入り口を除いて、四方全部が展示部で、ずらりと帆船模型が並んでいる。

刺を通じるとやがてワードさんご本人が見えた。堂々たる体格の落ち着いた紳士だ。手紙から伺える品格そのままの人柄で、低い声でゆっくり説明してくれる。18世紀初期の100門艦がある。1916年のクリッパー船“フライイング・クラウド”がある。1810年のフランスコルベット艦がある。そして1920年就役、1000トンのクリッパー型アメリカ商船である“マリー・ローズ”もあった。

この展示室はちょうど3年前、つまり1992年にできたという。模型は以前から持っていたようだが一般公開されていなかったのだ。

「あなたがアメリカにいた5年前はまだこれを一般公開していませんでしたからねぇ」

とワードさんが中山さんにいう。「私の駐在の時には見られませんでしたよ」という中山さんに答えての話だ。ぼくは1983年に、一度この美術館を訪れているけれども、当然そのときは見ることはできなかったし、気がつきもしなかった。

図面もたくさんあるんですよ、とワードさんは展示場所の下にずらりと並んでいる引き出しをあけて見せてくれた。自分たちでめくって見るのは気が引けたから、満足に見られなかったが、ゆっくり見られたらきっと素晴らしかったろうと思う。

それにしても、ボストン美術館(正式名をミューゼアム・オブ・ファインアーツという)という超一流の美術館に、帆船模型だけの展示室が設けられているのはアメリカでこれが美術品として認められているということだ。歴史が違い、模型そのものも、年月を経たとはいいながら、どだい考え方が違うんだなあと改めて思う。生活の中に船そのものが組み込まれて、いいものは美術品としてちっともおかしくないのだろう。日本だって、もともと生活用品だった茶碗が、立派な美術品として扱われているから、やがて模型もそうなるかな、でもダメかもな。少々無理な考えに取りつかれるほどうらやましかったのかも知れない。

時間はあっという間に過ぎ、急いで見て回った歌麿の“本物”の浮世絵に感嘆し、立ち去りがたい美術館をやっと後にしたときにはもう午後6時に近かった。われわれの予定では午後5時にはここを出て、次なる予定地のセイレムに向かうことになっていたのだ。車で30分の距離だが、とんでもないことになったのは次回の話。

2003.6.17.

16.セイレムへ

―セイレム―

アメリカ東海岸の北部、右手の人差指を曲げたように大西洋に突き出しているのが、おなじみのケープ・コッドだが、その指先の僅か北の岸にあるのがボストンである。その丁度北東に当たるのがセイレムで、慣れた人なら車で30~40分の距離だと中山さんはいう。

ボストン美術館で少しゆっくりしたものだから、国道93号線に乗った時にはもう午後6時を回っていた。それでも高緯度にあるからまだ十分に明るく、帰路につくのだろうか、あたりの車も結構多い。運転役の中山さんは、93号線から95号線に入ってピーボディから回ると遠くなるから、途中で地方道を行きましょうと言う。つまり、ナビゲーターのぼくに地図をよく見て指示を出せということだ。慣れた人じゃないからなぁと、ぼくは緊張する。ボストン美術館で浮世絵をもう少しよく見ておくんだったと、わいわいやっている後ろの3人が恨めしい。

それでも地方道に入る道を見つけ、やれやれと一息つくと日も暮れかかり、ニューイングランドの郊外らしいゆったりした家並みを眺めることができるようになった。何しろ1軒の面積が広い。少し落ち葉もあって、濃くなりつつある夕闇に窓の暖かい灯が映える。こういう郊外は車でなければ目にすることはできないよね、と話しているうちにどうも右に曲がる道を間違えたらしい。いくら走っても地図にある町に出ない。何しろ、どこへ行ってもあたりは同じ表情で、目標というものがないのだ。すっかり暗闇になった道にあるガソリンスタンドを見つけるころにはどこにいるやら、かいもく見当もつかなくなっていた。

もう、こうなったらぼくの出番はない。中山大明神にお任せで道を聞いてもらう。どうもひとつ早く曲がりすぎたようですね、とのたまうがこれはぼくの責任。それから何回か道を聞いてたどり着いた時には夜の8時に近かった。30~40分が何と1時間半を上回ったのだ。

到着した宿はザ・セイレム・インという。あたりは薄暗くて繁華街とは程遠く、森閑とした住宅地と言った風情。小さな玄関の奥に女性が1人、カウンターで受付してくれる。ホテルと違って大きなロビーはなく、玄関先の椅子に渡邊さんがへたり込んでお疲れの様子。そうだろう、ぼくだってクタクタだから、無理もないよね。

あのね、とチェックインを済ませた中山さんがぼくに囁く。渡邊さんが3階なんですよ、お疲れのようだから、福田さん、代わって戴けませんか、だと。ぼくだって年寄で、クタクタで、喘息持ちで、おまけに渡邊さんよりハゲているんだ、と言いたいのをぐっと堪えて、ニッコリ笑って引受けたのが間違いだった。何せここはエレベーターがない。階段も狭い。民家なんだからそのはずで、つまりは重い荷物を背負って3階までえっちらおっちら上がらなければならないことになった。もう死にそう。

この家の地階はコートヤード・カフェと言う立派な名前のレストランになっていて、食事は全部ここでとる。まぁ、遅いじゃないの、どうしたのよと、中山さんが電話をかけてはくれたものの、予想外に遅くなったので、ちょっとアフリカ系の血が入ったと思われる賑やかな女将、いやおねぇさんが派手な身振りで迎えてくれる。

人間、正直なもので、本場もののオマールエビの夜食に舌鼓を打つようになったら、とたんに元気になった。28㌦の食事は高かったが、中山さんの部屋で夜中までわいわいと騒ぐことができたのも、このおかげだろう。

ここはB&B(Bed & Breakfast)と称している宿だ。B&Bというのは普通なら民家が寝床と朝飯を提供するいわば簡易宿泊所だが、わがセイレム・インはB&Bといいながら1泊141㌦50㌣という立派なホテル並みの料金を取る。それもそのはずで、ここは150年も前にキャプテン・ナサニエル・ウエストのために建てられた家だと銘板まである歴史的遺産とも言える建物なのだ。

朝になって分かったのだが、濃いレンガ色の堂々たる建物で、道路に面した窓はずらりと9つも連なっている。もっともこれは昔の家を2軒一緒にして宿にしているからだが、そのために泊まる方は隣の部屋に行くのに一度1階まで降りてまた上がるという不便を強いられる。

しかし、そういう事さえ我慢すれば、誠に快適な宿といえる。現代的な金属質の軽快さというものは微塵もなくて、いかにも重厚。19世紀中ごろの船長達の自宅は、かくあったのかということを満喫できる設えである。おまけに、この宿は誠におおらかで、小さなロビーには濃緑色の地に花柄をあしらった長椅子があり、小卓にはナイトキャップ用のワインがいつでも飲めるようになっていたり、山盛りのキャンデーを入れた鉢が何気なく置いてあったりする。転げ落ちたら怪我でもしそうな高いふかふかのベッドに包まれて、その夜はぐっすり眠った。

原文2003.10.8.

改定2020.9.20.

17.魔女の街

―セイレム

うちのかみさんはことのほか魔女が好きで、ぼくがセイレムへ行くことを察知するや否や、どこで仕入れてきたかそこが魔女の街であることを知り、なんでも魔女をお土産に買ってこいという。まあ、本物は無理だから、人形やらペンダントやらを熱心に探す羽目になった。事実、セイレムという町は、アメリカで唯一魔女裁判が行われたところで、至るところに魔女の看板があり、街中にいると、ここが貿易で栄えた港町であるとはとても思えない。

1995年10月12日、レーズン入りのシリアル、ラズベリーのジャムをつけたパン、チーズ、絞りたてのオレンジジュース、コーヒーにバナナというたっぷりな朝食を済ませたわれわれ、いやぼくは、雲ひとつない日差しの街へ繰り出した。同じアメリカでも、この町は部屋に鍵をかけなくとも大丈夫よといわれたぐらい安全なところで、案内役の中山さんも今日は1日自由行動にしましょうという。彼は趣味のスケッチを楽しみたいという思惑もあったようだし、ぼくも一人歩きは望むところ。あとの3人は一緒の行動だという。

知らない街、それもアメリカの東海岸の田舎町を一人で歩くなんてとても新鮮だ。並木も多く、上半分は紅葉して早朝の陽に映えている。だれに煩わされるわけでもなく、森閑とした木造の住宅街を歩くのが何ともいえず楽しい。ふと向い側を見ると黒く塗ったトンガリ屋根の怪しげな家がある。「魔女の家1642年」と看板があり、さては、と寄って見ることにした。が、なんとまだ魔女が寝ているらしく、開いていない。17世紀に寝坊の魔女がいるとは知らなかった。

「セイレムYMCA入口⇒」の看板にも白い魔女が箒に跨って飛んでいるし、街中のポールに翻る赤い旗にも魔女がいる。アメリカ中の魔女がここに集まっているんだろうかと考えている矢先、道路に面した小さな鉄格子の中にロングドレスを着た女性が2人、首を吊るされているのが見えた。「魔女の土牢博物館」という。もちろん小さな人形だが、中に入ると受付の女性が、博物館と思ってもらうと誤解を生じるのだが、とおっしゃる。なるほどここはミューゼアムとは言うものの、魔女裁判の寸劇を見せるところだった。

後で見た「魔女博物館」も同じように劇を通じて魔女裁判の内容を紹介している。こちらは日本語のイヤホーンで説明が聞けたのでよく分かったのだが、セイレムの魔女裁判はわれわれが聞かされた中世ヨーロッパの魔女裁判、つまり魔女とされた女性を教会で裁くのとはかなり違う。

情緒不安定だったのだろうか、若い女性がいたずら心もあって告発したために、年配の女性たちや立派な大人の男まで魔女や魔法使いとして裁かれたらしい。最終的にこういった事情が明らかになるのだが、これらの劇を通じて見るとかなり教訓的で、根も葉もないうわさに惑わされて人を殺めることはもう金輪際止めよう、というのが主題だ。アメリカで唯一回の、唯一無二の魔女裁判、という強調がそれを示している。ニューイングランドの堅固な健全性が仄見えて、劇は面白くなかったけれども何となく気持ちが和らぐ。

この町の中心街、エセックス通りとニューライブラリー通りの交差点がファスト・インディア・スクエアという。そこにあるピーボディ・エセックス博物館見学が午後のお目当てだが、まだ時間があって、かたわらの木陰でスケッチしている中山さんの後ろから覗き込む。軽装の4、5人が通るばかりで、石畳の道路にはあまり人影もない。時に昔の 電車のような設えの観光バスが行きすぎる。

ぽかぽかとした日差しの中、ゆっくり時間が流れてこれまでの忙しかった旅がうそのように思える。やがて午後1時、3人組も合流して昼飯にしようではないかと相談がまとまり、安レストランに繰り込んで楽しい思いをしたが、詳しいことは冒頭の「お話の始まり」をご覧頂きたい。

魔女のお土産はいろいろ買い込んだが、ぼくのお気に入りは「お尻丸出しプクプク魔女」で、本棚に長いことぶら下がって愛嬌を振りまいていた。さすがにお尻が破れて綿がはみ出したのでごみ箱行きになったが、どうして日本であれを売っていないんだろう。

と、書いたのだがこの魔女、どうしてどうして、かみさんに取り入っていたのかちゃんと存在していた。残念ながら色もあせ、自慢のお尻はもうすっかり綿が出っぱなしで見る影もないが、それでも愛嬌を振りまいている。魔女は死なないのだ。一方、我が家の守り神を任じているこわもて魔女はいまだ健在で階段の下にしっかりぶら下がっている。明るいところで見るとかなり怖い。そのせいもあって無視されたのが長命の原因だろう。憎まれっ子世にはばかるというが、平均よりも長生きしている自分自身もそうかもしれないと、ちょっと反省もしている。

原文2004.1.18.

改定2020.9.25.

18.捕鯨の街セイレム

―セイレム―

街の中心にあるピーボディ・エッセックス博物館は、入ると荷物を預けなければならない。つい忘れて鞄を持っていたらガードマンが「エクスキューズ・ミー・サー」という。あっちに荷物を預けてほしいということで、丁寧なものだ。それというのも入館料を払うとパスをくれて何度でも外と出入りができるので、空身でないと何かを盗られたと疑われるからだろう。

ここは全米最古の博物館という。何しろ捕鯨や交易の中心となった港だから、船長たちがいろいろ集めた品々がところ狭しと並んでいる。文字どおり世界中の品がありその中には日本のものもあるが、船キチの目からはあまり収穫はない。僅かに船上の鯨油採取の釜がある程度で、期待した帆船の模型もない。歴史的なものに関心があれば、この博物館は宝の山だが、残念なことにわれわれには時間がない。早々に切り上げて単身港へと出かけた。

博物館を南に下がると、海岸沿いにダービーストリートという道があって大変眺めがいい。海側に小さな建物があって「セイレム・マリタイム・ナショナル・ヒストリックサイト」と大げさな看板がかかっている。中に入ると誰もいないが、店番のおじさんがずれた眼鏡越しにじろりと睨む。奥に2,3の帆船模型を置いてあるので見てもいいかと断る。が、おじさんはフンと鼻を鳴らしただけだ。いけないとは言わないから、奥に入って見たがどうも秀逸というには程遠い。しかし収穫はあった。アメリカとカナダの海事博物館の本で、これが現在横浜帆船模型同好会の機関紙「かたふり」に連載している訳文の種本になっている。11.5㌦はその意味で高くない。

このサイトの向かい側が昔の税関で、こげ茶色のレンガで装ったなんとも立派な2階建ての建物だ。往時の隆盛を偲ばせるが、中に大きな平衡秤があってU.S. No.2とある。面白いのはこの税関のすぐ脇が大きな倉庫で、なんと帆船の絵とともに「私掠船倉庫」と麗々しく表示されている。そうかあ、ジョン・ウィリアムズの書いた「マーカム家の海の物語」(至誠堂)に出てくるのはこのあたりの海域だものなぁ、私掠船といってもおそらく「アメリカ海軍」に近かったのだろうと思いを致す。

海岸には2つの埠頭があって、セントラル埠頭とダービー埠頭という。このダービー埠頭は恐ろしく長い埠頭で、延々と歩いたが先頭の灯台まで行くのをあきらめたほどだ。案内図で見てもここからあの博物館までの距離よりもっと長い。空は真っ青に晴れ渡り、海は穏やかでかなたに点々と白いヨットが見え、手前にはスマートなスクーナーが舫っている。このあたりは人っ子一人おらず、両手を上げて深呼吸しても、おーいと呼んでも誰はばかることもない。

魔女と並ぶセイレムのもう一つの顔、それがナサニエル・ホーソンの小説「七破風の家」の舞台だ。実際に7つの破風を持つ昔の家があって、それが小説の舞台となったのだ。ここは観光の名所にもなっていて、1804年に生まれたホーソンの家は1750年以前に建てられたということだが、ここらあたりの景色は200年以上も動いていないらしい。案に相違してここは名所を訪ねる人たちが大勢集まっていて、ビジターセンターで聞くと受付の綺麗なおねえさんは「そうねぇ、30分以上は待たないとね。見学ツアーは1時間よ。」

という。一番の町外れで時間を浪費するわけにはいかない。残念だけれどもあきらめて写真だけ外から撮った。

なにしろこっちは歩かなければならないのだから、時間はかかるけれども面白そうなところにはすぐに寄ることができる。疲れてもきたし喉も渇いた。傍らにピッカリング・ワーフという店があっておいしそうなアイスクリームを売っている。

「アイスクリーム? サイズは?」

「一番小さいの。」

太っているが愛想のいいおばさんがにっこり笑って

「スモーレスト!」

と差し出したアイスクリームは一握りもあるコーンに3つのこぶのついた、日本だったら特大アイスクリームも顔負けの量だ。宿へ戻る道すがら、これを舐め舐めアメリカ人のいう標準サイズとはどれだけの量かとおそろしくなったし、途中寄った昔のお墓ではこの1.7㌦のためにすっかりお腹が冷えた。

でも、これぐらいエネルギーを補給しておいてよかったのだ。宿へ戻ったらとんでもない重労働が待っていた。

2004.5.5.

19.船の値段

―セイレム

「スモーレスト」容器に入った大量のアイスクリームをやっと消化して宿に帰ると、何だかごたごたしている。そのうち、中山さんが済まなそうな顔をして頭を下げた。

「すいません、どうも連絡の手違いで同じ部屋に2泊できないんです。別の建物に移ってくれって言ってるんですが・・・」

が、もクソもなく、われわれは2ブロックばかり離れた、まあ、いわば別館に移動しなければならない。幸いなことに、ぼくは今度の旅行でスーツケースでなく二つ折りの巨大な衣装バッグを使っていた。これは中山さんもそうで、それでなかったら5人分の堅いスーツケースを車のトランクに収納できなかっただろう。

しかし、この時ばかりはそれが裏目に出た。衣装バッグは車輪がついていないのだ。3階の部屋から20kgになろうという荷物をエレベーターなしで下まで降ろし、喘息だと宣伝しても誰も手伝ってくれない2ブロックを、ゼイゼイ言いながら肩に担いで歩かなければならなかった。おまけにまた2階まで引っ張り上げるという作業付である。同じ年寄りでも渡辺さんのように弱々しくないと損するなぁ、とこの時ばかりは心底そう思った。もっとも渡辺さんとはかなり年の差があるから、あまり文句もいえない。

ところが、ところが、この別館、セイレム・インのカーヴェンハウスというのだが、これが何とも好もしい。ぼくの部屋は広々していて宴会でもできそう。その部屋にでんとダブルベッドが一つあるだけだ。しかも、そのベッド、おそろしく高くて、はしごというと大袈裟だが2段もある踏み台がついているほどだ。昔の持ち主の頃はおそらく部屋一杯にいろいろ家具を置いていたのだろう。それに見合うベッドだったに違いない。

本館と同じように、カーヴェンハウスは元々商人のジェイムズB.カーヴェンとキャプテンのサミュエルR.カーヴェンのために1854年ごろに建てられたものだと銘板にある。どの歴史的建物を見てもこの商人、つまりマーチャントと書いてあるほうが上だから,日本語でいう単なる商人というのではなく,おそらく資本家とか投資家とでも訳したほうが合っていそうだ。船と航海費用に投資して上手く行けば莫大な儲けがあったに違いない。その一部がこの建物であり,ピーボディ博物館にあるような品々だろう。ぼくはその19世紀の富の中にいるのだ。

突然の電話で我に返った。中山さんからで,何でも面白い店があるから行ってみないかと言う。別行動の3人組が街の見物をしているうちに鈴木さんが「ネイチャーの訪れ」に応えなければならない状態になり,どうしようもなくて渡辺さんが直ぐ傍の店に頼み込んだという。無事訪れには応じたが,気が付くと偶然にもその店が帆船模型の販売店,製作修理店であり,大いに意気投合したというのだ。

「ちょっと遅いんですけどね,何とかなるでしょう。」

何とかなった。もう既に閉まっている扉をノックすると、扉が開いていかにもニューイングランド人という風貌の紳士が顔を出した。実はこれこれ、われわれもその仲間でと言いもあえず、どうぞ、どうぞと招じ入れられた。

この店のオーナーで、モデラーでもあるR.ミッチェル・ウォールさんは、コレクターとしても名のある人らしく、顧客名簿にはスミソニアン協会やマリナーズ・ミューゼアム、ボストン美術館、ミスティック海港博物館、それについ先日訪れたUSS.コンスティテューション博物館まである。模型談義に花が咲いたが、もちろんこれはほとんどがウォールさんと中山さんの間のことだ。

話を聞いていると、アメリカの一般客相手の水準というか、一つの傾向というものが見えてくる。特徴的なのは、木造帆船と現代艦船の区別というものを心情的にもしていないという点だ。これは歴史的な繋がり、と見たほうが正確だろう。また、彼の商売という線で言うと比較的近代の、クリッパータイプの船が人気らしい。事実、昔の大型帆船(戦列艦、フリゲート艦クラス)はアンティーク・モデルとして別ジャンルにしている。小型近代船が売れているのは経済的にも入手しやすいということもあろうが、逆に言うとそれだけ一般の人が気軽に船を買って楽しむということでもあるのだ。

もちろん、気軽といっても安いものではない。ブリッグやスクーナークラスで3000㌦から4000㌦、1/96のHMSチェロキーで8200㌦だ。現代艦船では船そのものと同時にジオラマ形式が多くて、その面白さを楽しむ傾向が強い。波の様子やら、戦闘で損傷をこうむった状況やら、どうも身近な経験が役に立っている様子も伺える。このあたりもわが国と違うところだが、値段は大体3000㌦から7000㌦ぐらいだ。

模型に値段をつけるというのは、客観的に評価してもらうという感覚があって、必ずしも売るためばかりではないらしい。あなた方の模型にも値段をつけてあげますよ、とウォオールさんが言っていたのもそんな感じだ。まあ、アメリカの模型船市場でいえば、アンティーク物は別として、上限ほぼ1万ドルと見たがどうだろう。

その夜、ケープ・コッドという魚の本場で寿司を食べなければ来た甲斐がないと主張したのは鈴木さんで、この人は新鮮な魚さえあればなんでもOKという。車を飛ばして行った郊外の「朝日」という日本料理店。刺身とチラシ寿司はさすがに旨かったが、1人32㌦はべらぼうに高かった。寿司屋はどこへ行ってもこんなに高いんだろうか。

2004.7.24.

20.メイフラワー2世号

―プリマス―

愛しのセイレムに別れを告げて、プリマスに向けて出発したのは1995年10月13日(日本では14日)午前9時前だ。今度の旅は本当に天気に恵まれ、その日もカンカン照りでニューイングランドの黄葉がすばらしい。USSコンスティテューションに手を振ってボストンを抜け、州道3号線を南南東に下がると75kmほどでプリマスに着く。われわれは10時半にはプリマスにいた。

この港は植民地として最も古いものの一つで、メイフラワーが到着したことで有名だ。そのレプリカ、現地ではメイフラワー2世号といっているが、その見学がお目当てである。この港はケープコッド湾に面していてちょうど対面がケープコッドの突端に当たる。観光用の港らしく、綺麗な海に大型船や貨物船はあまり見えず、ほとんどがヨットかモーター・クルーザーだ。すぐ目に付くのがメイフラワーで、なにせ合衆国の端緒を作った船だから大切に扱われているのがよくわかる。えらく綺麗なのだ。

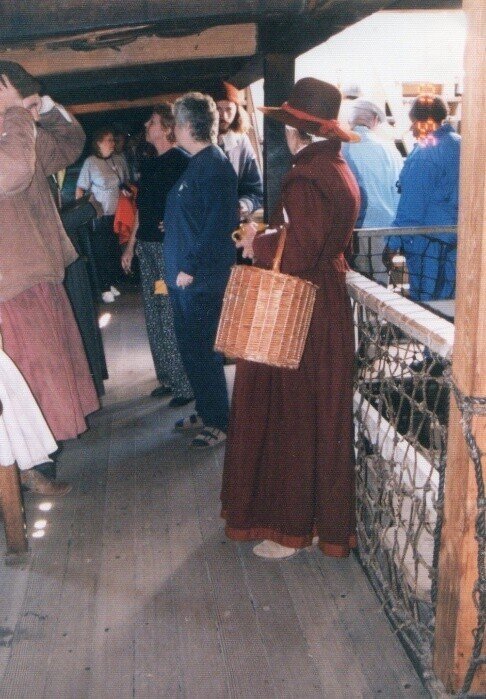

大人一人5㌦75㌣の切符を買って見ると、どうやら「プリマス植民地会社」がここを運営しているらしい。観光地らしく、この切符は売り場でサインしてもらえば、連続した2日間有効だと親切なものだ。季節も天気もいいものだから、観光客が引きもきらない。混雑というほどではないけれども、老人から幼い女の子まで幅広い観光客が船内を回り、当時の服装をした乗組員と乗客(ほとんどはロングドレスに幅広の帽子をかぶった婦人たち)と話をしては笑い声を上げている。

われわれはもっぱら船の構造やリギンに興味があったのだが、どうしてどうして中々のもので、レプリカとはいえ十分に当時を偲ばせる。手入れがいいだけ、本物はもっと汚なかったのだろうなと思わせるぐらいだ。船内のデッキもかなり天井が高くて、現地の人たちも平気で行き来できるほどだから、観光用に高くしたのかあるいは一般人の長途航海を配慮して最初からそううなっていたのか、その辺は分からない。

船尾に近く一等航海士の部屋、と表示のあることころで長袖の赤い衣装に幅広の白い襟、毛糸の帽子をかぶった人形が置いてある。髭面の立派な容貌だ。ホホーと見とれていたら、その人形がやおら前にある書物のページをめくった。

「ひゃー、生きてるぜ!」

と鈴木さん。そう、人形じゃなかった。観光客相手も退屈なんだろうな、と同情する。

この港も例外ではなく、すぐ近くに魚を食べさせる店がある。「フィッシュ・マーケット」と書いてあるところに入ると、ちょうど昼時で大勢が並んで順番待ち。日本なら イライラすることころだがここは外国、メニューを見ながら何にするか、どうやって注文するかと思案するにはちょうど都合がいい。

「スカラップ!」

と親指を立てた前にいるおじさんが山盛りのホタテのから揚げを持ち去った。ぼくは最後までホタテにするかエビにするかで迷ったが、

「シュリンプ・ロール、アイスト・ティー、ミディアムサイズ!」

と勢いよく注文する。セイレムで懲りていたから、アイスティではなくちゃんとアイスト・ティーと注文した。また笑われると困るし、第一ここでは可愛いおねえさんではなくてこわもての髭面のおじさんが相手だからだ。

それぞれ注文を終えて席に着き、港を眺めながら食事をするとなんともおいしい。大きな紙の皿にはシュリンプロールのほかに同量以上のフライドポテトが盛ってある。これはおまけみたいなもので、注文しなくてもちゃんと付いてくるのだ。何しろ新鮮なものを目の前で揚げたのを食べるのだから6㌦99㌣は十分以上に価値がある。こんなものを毎日食べていたら、そりゃ太るよねぇとみんなで笑う。

ぼくたちの旅は長い。満腹してのんびりしてもいられない。12時40分、メイフラワーに別れを告げて、ニュー・ポートへ、そして今日中にミスティックまで足を伸ばさなければならないのだ。地図を片手にぼくのナビゲーターがまた始まった。 2005.1.16.

21.ニューポートのマンション

―ニューポート

ぼくがまだ現役でミネラルウォーターの会社にいたころ、源泉地が山梨県の下部温泉にあったから、少ないときでも月に1回、多いときは毎週のように現地に出向いた。会社から下部に向かうと甲府を経て富士川に沿って南下することになるが、その途中に市川大門という町がある。

道路に面したその街中に、あるとき小奇麗なレストランができた。ぼくが大いに気に入ったのは、そこで焼きたてのワッフルを注文できたからだ。あれは手間がかかるから繁盛するに連れてなくなったのは残念だったが、料理が旨いのと開店のときの心意気が嬉しくてよく通った。そして親しくなった目のパッチリした女主人と話をしているうちに、店の名前の由来を知ることになった。その名を「ニューポート」という…。

* * * *

昼食を終えてあわただしくプリマスを出発したわれわれ一行は、2時間ほどでニューポートのビジネスセンターに着いた。ここはもうロードアイランド州で直接大西洋に面している。なぜここに寄ったか。ご存知、ここはアメリカの中でも高級別荘地としてその名を馳せているところで、ちょっと覗いて見ようとの魂胆だ。しかし、渡邊さんが異を唱えた。

「ここはヨット博物館があるだろ。先ずそこへ行かなきゃ、ね。」

という次第でという次第で、あまり時間はないものの、泣く子と渡邊さんには勝てないから反対側にある「The Museum of Yachting」へと向かった。

ところがどうして、ここはいいところだった。博物館が、ではない。景色がいいのだ。博物館回りは渡邊さんに任せて、われわれはアダムス砦に向う。このあたりはプロビデンスが奥にあるマサチューセッツ湾の入り口で、中央にコネチカットミドルタウンアイランドという場所柄ちょっと変な名の島があり、ここをつなぐ長大な橋が架かり海には近代的な外航船、湾には点々とヨットが浮かんでいる。湾口を扼している砦は古いレンガ作りだが、あたり一面の緑の芝生にはベンチに腰掛けた短パンにTシャツの老婦人がぼんやりと海を眺めているだけで、まことにのどかな風景だ。

やがて合流した一行が車で大西洋側のブレトンポイント国立公園を過ぎると、見える、見える、あちこちに大きな別荘と思しき建物が海に面している。いい合わせたように白い壁で、いくつもの煙突が立ち暖炉の多さを思わせる。

「あんなのは、まだまだ。」

と運転している中山さんがいう。でもねぇ、“あんなの”でもとても持ちきれないよね、情けないけど、と一同。それでもあんなのでないのはどんなだろうと期待も湧く。

「どうせ観るなら一番大きいのにしましょう」

中山さんの提案でブリーカー館へ向かった。

まあ、これは住宅ではない。城だ。アメリカの金持ちの例に漏れず、入り口には単に「ザ・ブリーカーズ1893-1895」とあるだけだ。出来てちょうど100周年になる。もっとも今は観光局の管轄でさすがに個人では持ちきれないようだが、個人で持っていたときは、その標識すらなかったろう。中の様子は写真に撮れないし、言うだけ野暮というものだろう。ぼくの印象に残ったのは、とてつもなく広い厨房だった。どれほどの客をもてなしたものか、100年前の活気に満ちた厨房の様子が目に見えるようだ。

「こういうのをマンションというんですよ!」、と中山さん。

そうだよなあ。建物はもちろんだが海に面した前方には海岸にある細い道までの間、ただただ芝生が広々と広がっているだけだ。おそらくサッカー場ぐらいもあるだろう。何も植えずに芝の手入れしている、というのが贅沢でもあるし小憎らしくもある。マンションに住んでいますなんてちょっと言いにくくなったね、というのがアウトサイダー一同の感想だった。

* * * *

帰国後、ぼくは市川大門のレストランの女主人に「ニューポート・マンションズ」という地図と幾枚かの写真を送った。大きな別荘地にあやかってつけた店の名前の土地を、いつかは主人と一緒に観に行きたいの、という希望のちょっとでも後押しが出来るかと思ったからだ。フランスのレストランで修行したというご主人も、ブリーカー館の厨房に興味を示すかもしれない。

やがて、丁寧な礼状と共に「ニューポートのハウスワイン」 2本がぼくの手元に届いた。

2005.4.14.

22.スティーマー

―ミスティック

米国の大金持ちの別荘地、本物の「マンション」が立ち並ぶニューポートを出てわれわれは一路西進、今日の宿泊地ミスティックに着いたのは午後7時だった。ここはもうコネチカット州に入ったところで、ボライソーにも出てくるニューロンドンはすぐ先になる。国道95号線を左に折れるとまもなくコンフォートイン・ミスティック・シーポートというまあ名前ほど豪華ではない宿に着く。ここは2泊だから明日が楽しみ。

とはいうものの、夜を無駄に過ごすわけにはいかない。ちょっと面白いものをご披露しましょうという中山さんについて、われわれはぞろぞろとレストランを訪れた。白い柱に吊るされた赤い縁どりの看板にはS&Pオイスター・カンパニーというなにやら訳の分からぬ店の名前がある。でもメシは美味かった。

「ここの名物は、スティーマートいいまして…」

中山さんは一同を見回して、ちょっと得意そうに言う。貝の一種だそうだが、蒸してアツアツのを剥いて食べると…。まあ注文してから、ということでワインと共にスティーマーを注文する。ここはアメリカだから1つで十分なんだそうな。

やがて出てきたのは20センチを優に超える直径の木桶だ。2本の短い角があって太いロープで取手にしている。小型の飼い葉おけと思えば間違いない。竹ならぬ薄い木のタガで締めてあるが、底には穴があって小石を敷き詰め、その上に貝を山盛りにしてある。下から蒸気で十分に蒸してあるから触れないほど熱い。

「火傷しないように皿にこれを取って、それからこうやって…」と中山さんは親指の爪を一回り大きくしたぐらいの貝を取り出すと両手の親指の爪を貝の両側に入れて、下から両中指で押し上げて皮を剥く。にょろりと出てきた貝の身を歯に挟んで引っ張ると、うフフ、うまいと満足そうな顔だ。

剥いた貝の気配がちといやらしい気がしないでもないが、独り占めさせる手はない。それぞれに貝を皿にとるとアチッチといいながら剥いて食べる。濃厚な、太ったアサリよりも身が締まっていて、松江の料理屋で出てきた「亀の手」という貝に似て、しかしもっとジューシー。前歯で挟んできゅっと引っ張るところは亀の手と同じだが、やはりこれはミスティックの味だ。慣れるに従ってみんなの食べる速度が上がり、あれよという間に桶が空になった。もう少し食べたかったが、これは前菜ですからねという中山さんのアドバイスもあって、ナプキンで手と口を拭く。

さあ、それからがメインディッシュでぼくはブイヤベースを頼んだ。鈴木さんは何を注文したんだろうか、大男のウエイターがにこやかに近づいたかと思うとあっという間に前掛けをかけ、首の後ろでひもを結ぶ。ピンクの縁取りで大きな赤いオマールえびが描いてある前掛けは言ってみればアブちゃんスタイルで、ぶ然とした鈴木さんの表情がなんとも似合わない。何でおれだけ前掛けなんだ!と鈴木さんは叫ぶが、そんなものを注文する方が悪いとだれも取り合わない。もっとも何を注文したんだか、いまだにだれも覚えていない。

ミスティックは魚介類の豊富なところらしく、ブイヤベースはすばらしかった。特にそのスープはおそらく塩と香辛料だけだの味付けと思うが、魚とえびと貝類の味がこん然一体となって、表面にはあるかなきかの細かい油が浮いて濃厚な味をさらに引き立てる。魚はそれほど身崩れしていないから、スープだけ別に大量に仕込んで引き継いでいるのではあるまいか。ミスティックという田舎のレストランで32ドルはかなり高かったけれどもそれだけの価値は十分にあった。

それぞれに十分満足して、小さな町を歩きながら宿に帰る。明日の朝は原子力潜水艦第1号のノーティラスを先ず見学するのだ。いい悪いということとは別に、ぼくは潜水艦というと異常に興味をそそられる。15歳の昔ぼくの憧れの艦だったせいもある。ノーティラスに対面したらどんな感慨が湧くだろうか。はるかな米国の東海岸で満腹を抱えながら、ぼくはほんとにここにいるんだろうかと、不思議な気がしたものだ。 2005.11.4.

23.原子力潜水艦ノーティラス

―グロートンー

旅をすると朝が早い。6時に起床して身支度を整えると7時には食事。宿の朝食はぼくの楽しみでもあるのだが、米国ではどこでも目の前で絞ってくれるオレンジジュースがおいしい。8時半に宿を出ると塔の上には風見鶏ならぬ風見鯨が見えるのがいかにもミスティックだ。

真っ先に向かったのは原子力潜水艦第一号のノーチラスで、コネチカット州グロートンのニューロンドン海軍潜水艦基地にある。この基地には潜水艦隊資料館と博物館があり、その前のテイムズ川に記念艦として係留されている。彼女はここで生まれたのだ。1952年というから昭和27年で、戦争が終わってから7年しか経っていないその6月14日に時の大統領ハリー・S・トルーマンの命令で起工され、2年後の1954年1月21日に進水している。進水式にはアイゼンハワー大統領夫人がシャンペンの壜を彼女にぶつけて「伝統に従って壊した」と資料にある。当時すでに原子力エンジンを搭載する実力が米国にあったのが、考えてみると恐ろしい。

本来なら、ノーティラスの甲板から士官集会室に降り、発令所の手前からさらに下に降りて(彼女は2階建てだ)ギャレーを通り、前部魚雷発射管室からまた甲板に出る見学通路があるのだが、この日は通路のガラスが割れて見学はできないという。1958年8月3日夜11時15分、極秘命令「サンシャイン作戦」で地理上の北極点を世界最初に「船として」通過したこの艦にぜひとも乗ってみかったが、まあやむを得ない。誰か、よほど行いの悪いやつがいるんだろうと、皆ぶつぶつ言いながらも外から眺める。

真っ黒く塗装された船体の司令塔の部分に571の数字が見える。彼女の艦籍番号は「SSN571」だ。水上排水量4092トン、長さ319フィートというが意外に小さい感じだ。兵装は魚雷6本だけだから、おそらくテストシップとしての役割が大部分だったのだろう。司令塔は外板がいくらかでこぼこで、恐ろしげな外観にちょっと愛嬌をみせている。

この博物館の庭にはいろいろな展示物があって、圧巻は日、独、伊の小型潜水艇だ。日本の特殊潜航艇は中でも一番大きくて2人乗りとはいえ立派な潜水艦だ。ちゃんと帰投することを前提に造られているから、広島に展示されている特攻艇「回天」を見るよりも気持ちが落ち着く。

ドイツのはやや小型で、魚雷はやはり2本。両脇に抱えるように露出しているところが違う。フィリップ・マカッチャンの書いたキャメロンの海戦シリーズに出てくる「偽装潜水母艦カイザーホフ」の潜航艇がこれだろうかと想像をたくましくする。

一方、イタリーのはずんぐりした魚雷そのもので、後ろ半分がちょっと高くなってまあ鞍といった感じだ。ウェットスーツでこれに跨って攻撃するというからどちらかというと特攻兵器に近い。しかしあまり悲壮感がないのはイタリー人という人種のことだから、半分は冒険野郎的で適当なところで脱出したのだろうと思うせいか。

これと対照的な展示が米国の巡航ミサイル原子力潜水艦の蓋だ。蓋、というのはミサイル筒の上部を保護する甲板上のカバーで、その1つが展示してある。開けた状態でミサイルの大きさも分かるようになっていて、直径は優に1メートルを超えているし蓋の厚さに至っては50センチ以上もあるだろう。これを十数基も搭載するならば1万トンの排水量はいるだろうなぁとため息が出る。小型潜航艇を作る必要すらなかった米国海軍が戦後すぐに原潜を作るだけの準備をしていたとは、芋の蔓だけで空きっ腹を抱えていた少年には想像すらできなかった。ぼくは終戦の年、カチッと造られたジープを見ただけでこれでは戦争に勝てるわけはないな、と思ったものだ。まして原潜ではね。

ほっとしたのは室内展示で、その入口にジュール・ベルヌの「海底2万リーグ」にでてくるノーティラス号の想像模型が飾ってある。

なかなか良く出来ていてかなり大きい。これを造った人は随分楽しんだんだろうな、と分かるぐらい精巧に出来ている。おまけにその背後にはネモ艦長とアロンナクス教授だろうか、古風な飾りつけの艦内の絵が展示されていて、アメリカ海軍も名付け親を優遇するちょっと粋な所を見せている。

2005.11.6.

24.捕鯨船チャールス・モーガン

―ミスティックー

10月14日の10時にはノーティラス号の見学を終えてミスティック海港博物館に入った。今日は土曜日だから、まだ早いのにかなりの混雑で人気がうかがえる。ここは面白いシステムで、16ドルの入場料を払うとミスティック・シーポートと書いてある紺色の市松模様のついたタグをくれて、服の上にペタンと貼りつけておけば、1日出入り自由ということになる。何しろは広いし、その気になれば門も自由に出入りできる。

ここは博物館というより、案内書にあるように19世紀の村の再現という趣があり、飲みものの売り子さんは当時の服装だが、現代の軽装をした多くのボランティアがその村を守り立てている。大抵はいい歳をしたじいさんだが、寄ってたかって工作もすれば修理もする、時として見学者に説明もするということで、それを大いに楽しんでいるのが見ていてよく分かる。

中央の小さな岬を挟んだ両側一面が港で、さまざまな船が舫ってあるしエビ漁の木製の籠が無造作においてあったりで、およそ博物館といった感じはない。今日はこの中で自由に動こうということになり、それぞれバラバラになる。昼飯に集合する予定だ。

ぼくの目当てはなんといってもここの目玉、捕鯨船のチャールスW.モーガンで、本物が係留されているのだ。模型ではよく見かけるけれども本物はさすがにがっしりした船でいかにも捕鯨船という感じがする。真っ黒に塗装され、ブルワークの上下の位置に白い線が2本入り、船尾の鷲の彫刻だけが華やかな飾りで金色に光っている。この船の特徴はなんといっても捕鯨ボートで、両舷に合計7隻も積載できる。舷側に沿ってがっちりしたダビットが並び、いつでもボートを降ろせるようにしてあるが、そこに吊り下げられたボートを見ると外見はかなり細身だ。

早速船内に入ると、もう大勢の人が訪れていてあちこちを見て回っているが、なんとなく往時のにおいが残っているような気がしてならない。何しろ海上遠くから奴隷船と捕鯨船はその強烈な臭いですぐ分かったといわれている。奴隷船はともかく、捕鯨船は当時では日本と違って油を採るだけが目的だから、船上で大釜に肉を入れて煮るという作業を盛大に行ったから臭わないほうがおかしい。

鯨を解体するのは2本のブームに乗せた板をアウトリガーのように船外に倒して、その板と舷側の間に鯨を吊るして解体する。その装置もあってこれがいかにも捕鯨船だ。上甲板から下に降りると両舷に寝棚が区切られていて、説明を読むとそれは捕鯨ボートのクルーごとに分かれているんだそうな。ボートの大きさからいうと予備要員を含めても1隻あたり7,8人だろう。アメリカ式に鯨を採るのはボートのクルーにとってかなり重労働で危険な作業だったに違いないからそれなりの団結心が必要なんだろうな、と寝棚の区分けを見て思う。

また甲板に上がると、何だか大きな声がする。下を見ると本船のわきがちょっとした船溜まりになっていて、そこに捕鯨ボートが舫ってある。ボランティアだろう、若いクルーが3人座ってオールを構え、船尾には長いオールを小脇にして後ろに突き出した小さなマストを跨いで若い女性がしゃんと立っている。船首にはもじゃもじゃ髭のおじさんが仁王立ちになり、桟橋に集まった見物人にむかって大声でなにやら説明しているのだ。

どうやら捕鯨ボートはこうやって動かし銛を打って鯨を採るという説明らしいが、ぼくにはさっぱり理解できない。しかし、なにやらいうごとにクルーが機敏に反応してオールを動かし、なにやらの動作をする。説明するおじさんはその風貌といい、両手を広げて説明する所作といいいかにも往時の捕鯨ボートの主といった態で、見物人からは笑いと拍手が起こっている。あれだったら、やっているほうは気持ちがいいだろうな、とついこっちも見とれた。

チャールス・モーガンは3檣のシップ型だが、すぐとなりに舫っているジョセフ・コンラッドも同じタイプながらずっとスマートに見える。そのはずで今は練習船として航海訓練にも使われているという。この船も見ることができるが、やはり捕鯨船と練習船とでは乗ってみるとまったく感じが違う。面白いもので、何というか、がっしり感とでもいったらいいんだろうか、ジョセフ・コンラッドにはそれがない。しかし走らせたら早いだろうなと思わせる何かがある。おまけに船尾には礼砲用だろうか、3ポンド砲ぐらいの小さな大砲が2門甲板に固定されていた。本物の船というのはやはり乗ってみなければ分からない。もっとも、走らせて見なければ分からんよ、といわれそうではあるけれども。

2006.5.24

25.ミスティックのワークショップ

―ミスティックー

前回に引き続いてのミスティック海港博物館だが、ここは船ももちろんだが、より「海港の維持」ということに重点を置いているように見える。単に見せる、観る、ということではなくてこの港を昔のままに生かしておこうという意気込みを感じる。おそらく、ここが新しく出来た観光施設ではなくて、建国以来いやそれ以前から続いてきた港だから、そのまんま維持しようということだろう。

それを支えているのが膨大なボランティアだ。漁船のような小さな船を洗っているおじさんにちょっと見せてよ、といったらどうぞと甲板に入れてくれた。

「あなたはボランティア?」

「そうさ、ここはボランティアが多くてね、今日は休みだから200人ぐらい入っているよ。」

という。そういえば今日10月14日は土曜日だ。

どう見てもこの人たちの多くは60歳を超えている。ジーンズと10月だというのに思い思いの半袖のシャツ、半数ぐらいはキャップをかぶっている。ここの運営がどういうシステムになっているかよく分からないが、ボランティアのやっていることは半端じゃない。

広場では、切り倒して乾燥したままの大きな材木が山と積まれ、それを使ってマストにするんだろう、皮を剥いている。優に10メートルはありそうな木だから、移動にも回すにも特殊な工具が要る。皮を剥ぐのは変わった鑓鉋で、日本のとは違って長方形の鉄板の先端に刃が付いている。それを使って5人がかりで1本の丸太の皮を剥く。歳を経た長老があれこれと面倒を見ているが、特に責任者という風でもない。こうして自然に伝統工法が伝わってゆくのだろう。

こうして加工したマストの材料は建屋の片隅に収納されて、根元にタグが付いているが修理用だろうか。その建物の片側は舶用金具と捕鯨用品の製造所で「SHIPSMITH & WHALE CRAFT MNFR.」と看板に書いてある。実際に中では炉から出した真っ赤に焼けた金属を金床で叩いてフックを造っているのだ。どうして、どうして、たいした手練で、とうてい素人の仕事と思えない。それでもボランティアなのだろうか。真剣な仕事ぶりで、問いもできない雰囲気だった。

広場の片隅に、かなり古い機械が置いてある。5メートルはあろうかと思われる2気筒の蒸気エンジンらしい。気筒とクランクの部分が恐ろしくさび付いていて、それに4人ほどのおじさんが取り付いてさび落しをしているのだ。何に使うか知れないが、赤錆の煙がもうもうと立ち込めるので喘息もちのぼくは早々に退散した。

港の片隅に、SABINOという名前の石炭焚き蒸気エンジンの小さなフェリーが舫ってある。季節によっては有料でショートクルーズするんだそうだが、白塗りの手すりだけが目立つ2階建てで、中央に長い黒塗り煙突がそびえている。今は整備中だとのことで、ニコニコしたおじさんがなにやら説明してくれた。

この博物館屋外のワークショップ街とでもいうべき所はまったくのオープン施設で、誰でもどこへでも入れる。倉庫棟は鉄骨の2階建てで、板材やら鉄板やらチャンネルや丸棒まで区分されて収納されている。反対側にはたくさんのシングルやダブルのブロックがラニヤードを付けたまま無数にぶら下がっていたりする。そうかと思うと片隅には頑丈な大きな木製の道具箱があって、ふたを開けたまま大きなハンドドリル、斧や米国式鑓鉋、ドリルの刃やノミまで一杯詰まっているのが放ってある。誰も盗られるとは思っていないらしい。

うらやましいなあと思いながら、工場のようながらんとした建物に入って驚いた。ここは食堂なのだ。6人がけのテーブルに赤いチェックのテーブルかけを被せて、それが無数といっていいほど並んでいる。いっぺんに100人以上も食べられるだろうか。どうやら工作場の跡らしく、ところどころに大きな工作機械が置いてある。裏手に回ると、20人ぐらいのおばさんたちが料理をしていた。大きな鍋でシチューを煮ているらしい。いい匂いのするのをしゃもじでかき回している。

「昼食用ですか?」

「そうよ、交代で食べるからね。1日料理しているの。」

「あなた方もボランティア?」

「もちろんそうよ。」

ちょっと味見をさせてもらいたかったが、そうも言い出せずに退散した。

敷地の中には何棟かの展示館があって、船の模型やら、フィギュアヘッドやら果ては珍しい握りの付いたステッキまで展示してある。それはそれでいかにも博物館なのだが、ぼくはこの博物館の見ものはやはりなんといってもワークショップ区画だと思う。伝統は違うけれども、こんな施設が日本にもあったらどんなにいいだろう。

2006.8.22

26.ニューヨークのペキン

―ニューヨーク

10月15日、この旅もいよいよ最後の行程で、前夜泊まったスタムフォードからニューヨークに向かっている。ぼくはミスティックで危なく大騒動を引き起こすところだった。博物館を見て回っているうちに、にわかに腹具合がおかしくなってトイレに駆け込んだのだが、やれやれと思うまもなくやかましい女の声がするではないか。あじゃー、ここは女性トイレだったかと気が付いたがもう遅い。悪いことにあちらの個室は扉の下が大きく開いていて、男の足を覗かれたら一騒動持ち上がることは必然だ。足を持ち上げて無理な姿勢をとることしばし、やっと人がいなくたったことを確認して脱出できて幸いだった。

そんなこんな考えているうちにラガーディア空港で車を返す予定が、ぼくのナビゲーターは道を間違えてそのままニューヨークの街へ誘導してしまったのだ。ままよ、このまま車で行こうということになって最後の海事博物館サウスストリート・シーポートミューゼアムに向かう。ここは櫛の歯のように桟橋の突き出た港で、往時の豪華客船がたくさん停泊していたところだ。当時の写真が飾ってあるが、その様子は壮観といえるだろう。ただ、港全体が博物館で、まとまっていないだけに何だか散漫な感じは免れない。

街の片隅にあるレンガ造りの建物で6ドルの入館料を払ったはいいが、どこを見て回るかよく分からない。案内板を見るといくつかの建物と桟橋とで博物館が構成されているらしい。看板には16号桟橋にある船も見逃すなと書いてあるが、先ずは博物館の1つとされている古い建物に入る。ここは前世紀に盛んだった大西洋の鱈漁の博物館で、入ったとたんに干鱈の臭いがむっとする。大西洋の鱈漁は有名でニューファウンドランドあたりでは盛んに行われたらしいが、ニューヨークからも出漁したのだろうか。それにしても、いまだに本物の干鱈をたくさん展示しているのはどういう神経なんだろう。

早々に退散してその16号桟橋に向かう。ここはさすがに人出も多くて、簡単な舞台まで設けてあって数人がなにやら管楽器の演奏をしている。客船も係留している中で、われわれの目当ては大きな四檣バーク「ペキン」だ。あまり観客の関心がないらしく彼女の周辺はひっそりしていて、見物には最適だった。フォアマストとの後ろからミズンマストの間の甲板には比較的大きなキャビンがあって白く塗装され、階段を上がると上は手すりのあるデッキになっている。

ペキンは不思議な船で1911年にドイツで建造されたという。3000トンをゆうに超える大型船で鋼製だが20世紀に建造されながらエンジンはなくて完全な帆走船だ。どういう経過でここにあるのか説明もないので分からないが、これだけの大型船がよく整備されているとはいえひっそりとただ係留されているのはなんとなく寂しい。

もう一つの不思議は彼女の船名で、北京は英語でも中国語でも「ベイジン」の筈だ。木製のプープデッキの舵輪の後ろにはちゃんと「PEKING」と刻んである。日本でなぜペキンというのか兼ねてから不思議に思っていたものだから、ああ、ペキンというのは他にもあるんだなと分かったものの、なぜそういうのか分からない。整備の担当者らしいおじさんに聞いてみたが、この船はドイツで作ったから分からん、とつれない返事だった。

ニューヨーク最後のホテルはホリデイイン・クラウンプラザ・マンハッタンという長ったらしい名前で、林立するビル街にひっそりと建っている感じ、貧乏旅行にふさわしい。それでも、どうしても本物のプライムリブが食べたいという中山さんの願いもあって、夕食は ブロードウエイ・ジョーへ行く。有名な運動選手も来るという店だが肝心のプライムリブはメニューにない。イタリー系らしいおやじさんにプライムリブはないかねと聞くと、

「まあ、なんとちょうど5つ残っていますよ!」

と両手を拡げて調子のいいことをいう。なにがジャスト・ファイブだとみんなで笑うが、味の方はすばらしかった。

そもそもミディアムレアのプライムリブは、と知ったようなことをいうのだが、実際にお目にかかると焼き色がない。鮮やかなピンクだ。そこがティーボーンステーキと違うところで、ブロックのまま焼いて切り分けるからだと中山さんの解説。何しろ量が多いからもったいないけれども周囲は遠慮して真ん中の一番やわらかいところから攻める。まあ半分も食べられれば上等という贅沢なステーキだ。ここの味は本物も本物、たいしたものだった。サラダ、アイスクリームとコーヒー共で55ドル、高いけれども十分にそれだけの価値があったから文句は言えない。

こうしてアメリカ東海岸海事博物館めぐりの旅は終わった。明日は大きな空港を避けて隣の州だがニューアーク空港から成田に向かう。この間、計画と案内、通訳はもとより車の運転まで終始お世話になった中山さんには本当に感謝しなければならない。その中山さんが昨年1月、66歳という若さで亡くなったのはまことに残念だが、この小文がいくらかでも追悼になればと願う。

2006.11.18.

ジャンボ機の窓拭きを見かけた何と原始的で合理的

おわりに

25年前のこの旅行の時、ぼくは65歳でまあ老人の入り口にいた。それでもぼくにとってはこの旅行が昨日のことのように思い出せる。しかし年寄りにとって25年は長い。中山さんが早くして亡くなったことは前に書いたが、渡辺さんも平戸さんもその後に幽冥の堺を異にしている。ごく近くに鈴木さんもこの3人の後を追った。

そういうわけでこの写真入りの旅行記を共に旅した仲間に見せることはできない。でも何となく見てくれているような気がする。顔まで見せてなんだけどなあ、と鈴木さんに言われそうでもある。

各項の最後にある日時は、その文章を書いたときのものだが、あまり正確とはいいがたい。まあ大体その頃書いた、ということだ。ぼくはいくつかの旅行記をまとめているが、今回はなんとなく共同作業といった感じがある。おそらく4人の仲間が手伝ってくれたのだろう。

2020年10月22日

福田正彦