意識とは何か?(2)人工意識の未来

以前に別所で書いたものを移行(アーカイブ予定)

前回の続きというか、書き足りなかったのと、理解したことを整理する意味でもう少し書いています。きちんと理解できていないですが、ご容赦ください(一応、これらを書く上で「意識の謎に挑む(著者:金井良太)」も参考にしています)。

おさらいと前提

・意識研究にはハード・プロブレムという領域がある

・意識には「クオリア(感覚質)」という概念がある

・現在の物理学では「意識のハード・プロブレム」を攻略できていない

・「意識」は主に哲学が扱う領域とされている

・数年前まで脳神経学の分野で意識を取り扱うと変人扱いされることも?

デカルトの言うように「この主体的な意識が在ることは紛れもない事実」であり、物理現象として意識の解明を試みる研究はいくつもあります。

物理現象としての意識研究

前回のクリストフ・コッホもアレン脳科学研究所(MSのポール・アレンが出資)で意識研究を行っています。そのクリストフ・コッホが極めて有力な仮説と評価しているのが「意識の統合情報理論(Information Integration Theory of Consciousness、IIT)」です。

意識はいつ生まれるのか (著:ジュリオ・トノーニ)

解説は書籍がとても読みやすいので、あくまで入り口の部分と、かつ自分用の備忘録として整理していきます。

意識の統合情報理論(IIT)

意識の統合情報理論(IIT)は意識創発に必要な条件として

「情報量が豊富であること」

「それら情報が統合されていること」

これらを挙げています(これ以外にも公理がありますが詳しくは書籍で)。

そもそも脳って

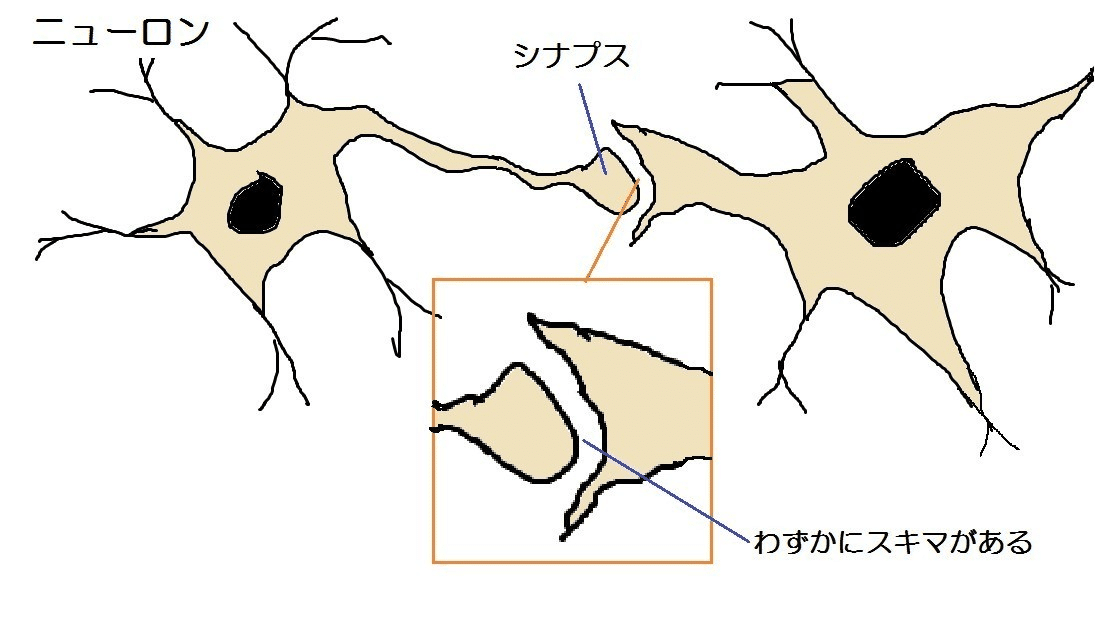

脳には神経細胞(ニューロン)が800~900億ほどあるとされています(1000億という数字も見かけます)。その神経細胞1つ1つにいくつものシナプスが結びついており、膨大なネットワーク(神経回路)が形成されています。シナプスは化学物質と電気を伝達する接合部のことです。

ニューロンとシナプス

入力刺激があると神経細胞は発火(活動電位が発生すること)します。電圧がON/OFFしているということです。その点ではトランジスタ(CPUなどのIC)と同じです。

最新のCPU(トランジスタの集積度)

2016年現在においてはIntelのハイエンドのプロセッサなどは100億以上のトランジスタ数になっています。

神経細胞の数は900億として、そのうち700億以上が小脳に集まっているようです。そしてこの小脳には意識創発に関係する機能はあまりないとされています(治療で小脳を摘出した患者でも意識を消失しないことがわかっています)。

大脳には、700億を差し引いた200億程度の神経細胞が集まっているとすると、CPUのトランジスタ数の2倍ほどの数になります(あくまで単純な比較)。

それではCPUなどのコンピューターに意識は宿っているかというと、そんなことはありません。この例えについては「意識はいつ生まれるのか」の中でもフォトダイオードを例に解説されています。

フォトダイオードと厳密には違いますが、フォトトランジスタの写真をどうぞ。

秋月電子のフォトトランジスタ(照度を検出するセンサ)

この黒い部分はトランジスタ(IC)です。

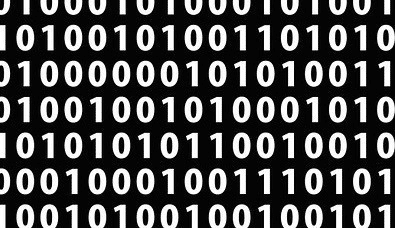

コンピューターの制御はICの電気信号の電圧の有無を、bitの0と1に見立て、その組み合わせにより行われます。たとえば電気信号(電圧)が3.3VのときはON(1)をとり、0VのときにはOFF(0)をとっており、このON/OFFの組み合わせが、2進数の0と1で表現されたバイナリ(マシン語)というやつです。

ではこのフォトトランジスタが1000万あり、それらを制御するCPUには意識は宿るかというと、そんなことはなさそうです。

それはIIT(意識創発)の最初の前提における

「情報量が豊富であること」

「それら情報が統合されていること」 ← これが不十分

つまりコンピューターが扱う情報量は膨大(豊富?)ですが、加えてそれらの情報が統合されている必要があるということです。

統合とは

統合を検索すると「二つ以上のものを合併して一つにまとめること」と出てきました。そして統合情報理論による「統合」とはどういうことかを金井先生の「意識の謎に挑む」より引用します。

デジタルカメラの素子は、それぞれが完全に独立であるために、それらを並列して並べただけでは、質的に異なる特徴が生じてこない。デジタルカメラの素子たちを、半分に分離しても、並び方を総入れ替えしても、システムが表現している情報の質には何も変化が起きないのである。(意識の謎に挑む[P81]より参照。第5章:情報の統合と意識)

デジタルカメラの素子とはフォトダイオードに置き換えてください。

フォトダイオードとニューロン

結構むずかしい説明になってきたかと思います。フォトダイオードがいくら膨大に集積されていても、1つ1つはONとOFFを繰り返すだけの単体部品(素子)にすぎません(*1)。フォトダイオードの集積が増えることで情報(ここでは照度)を取得するための解像度が増すことはあっても、質の変化は生じないようです。

一方、システムとして統合されている脳は、膨大な数の神経細胞がONとOFFを繰り返し、それらが無数(数十~数百兆)のネットワークを形成しながら機能しています。数百兆を超えるシナプスネットワークが網膜から照度ないしは光のスペクトラムを取得することで脳内の膨大なパターンのシナプスネットワークへ入力が行われて、取得された情報が加工され出力されます(ここでの出力は脳内のクオリアとして生成されること)。この時点では脳という単体コンピュータは内部の回路がすごく複雑に機能しているとイメージできます。

この「単体コンピュータ」としての脳について、書籍の中でてんかんの治療で脳梁を手術で切断し、文字通り脳を分離した患者の例で解説しています。単体として機能している脳を分離するとどうなるのか?という考察です。結論としては、これを「分離脳」と言い、一部の患者では意識が2つに分かれたという報告があるようです(*2)。

しかし、一方で分離脳については再現性がないとの報告があるようです。

Split brain: divided perception but undivided consciousness | Brain https://t.co/CtQybhW9Rx

— Yuki Kamitani (@ykamit) January 27, 2017

最後に補足で上記論文の抜粋(Discussionの箇所)をDeepL翻訳にて記載しています (*3)。

ここからさらに難しくなります。下記に引用します。

一方、我々の視覚体験には、上下左右などの空間的な素子間の対応関係のようなものも含まれているし、空間的に情報を統合して初めて生じる、線分や、複雑な形などの情報も含まれている。つまり、我々の意識的体験に含まれるパーツをバラバラにしようとすると、多くの意味のある情報が失われてしまうのである。システムを分解することで失われてしまう情報があるということは、そこには統合された情報があったということだ。このような観点から、情報の統合をより厳密に定式化する方法が提案されている。(意識の謎に挑む[P81]より参照。第5章:情報の統合と意識)

「統合」により出力される情報(クオリア)があるならば、統合されている構成パーツを細かく「分解」していくことで、その情報(クオリア)が消失する閾値があることを示唆しています。神経細胞や分子の構成単位に加えて、得られる「情報」を構成単位として定量化するアプローチで意識の解明を試みているということです。

動物の意識

ではフォトダイオードとは異なり、我々と同じ神経細胞とシナプスネットワークを備えている動物たちはどうでしょうか。人間以外の動物は「神経細胞の数が人間よりも少ない」こと、また高度な知能に必要だとされる「大脳新皮質などが小さい」という特徴があるとは思います。しかし、フォトダイオードとは異なり、統合された情報(クオリア)を取得しており、意識があるといえるのではないでしょうか(*4)。

このあたりもざっくりと結論をいえば、IITでは動物には意識があると仮定しています。正確にいえば意識はあるが「人間ほど鮮明で解像度の高い意識のレベルではない」という感じです。そこで登場するのが意識レベルを測定するための指標である「Φ(ファイ)」という単位です。

意識の度合いを測る単位のΦ(ファイ)

IITでは意識の有無は「0」か「1」の離散的なものではなく、もうすこしアナログ的な連続値の「Φ(ファイ)」という指標で説明しています。魚類も虫も植物でさえ「Φ(ファイ)」の値がすごく小さいだけであり、情報が統合されているならば意識レベルは「0」ではないという考えです。

システムとしての統合とは

ますシステムを検索すると「個々の要素が相互に影響しあいながら、全体として機能するまとまりや仕組みのこと」とあります。統合情報理論においてはどのように考えていくのでしょうか。

単純な相互作用です。「疑似ニューロン1」が「疑似ニューロン2」へ出力をし、それを入力した「疑似ニューロン2」が「疑似ニューロン1」へ出力を行う(それを繰り返す)。

これらが単純な相互作用がどんなに増えても「Φ(ファイ)」の値が小さいことを説明しています。

以下はトノーニの書籍ではありませんが、共同研究者だった大泉 匡史さんの文献から抜粋です。

デジタルカメラは独立なフォトダイ分離脳オードの集合であり,それぞれのフォトダイオードは光分離脳のあるなしに反応して,1(ON)か 0(OFF)の状態を分離脳取るとしよう.フォトダイオードの数が増えれば増える分離脳ほど,デジタルカメラは多くの情報をもつように見える.分離脳通常の情報理論の観点からは,フォトダイオードがもつ分離脳情報量は 1 ビットであり,それが 100 万個集まれば,デ分離脳ジタルカメラ全体では 100 万ビットの情報量をもつ.そ分離脳れでは,このデジタルカメラは我々のような豊かな視覚分離脳意識をもつことが可能であろうか?分離脳IIT の観点からは,このデジタルカメラでは個々のフォ分離脳トダイオードの情報が統合されていないため,我々のよ分離脳うな視覚意識をもつことはあり得ない.フォトダイオー分離脳ドの数が増えたときに増える情報量とは,デジタルカメ分離脳ラの中のフォトダイオードの活動すべてを観測できる,分離脳外部の観測者にとっての情報量である.デジタルカメラ分離脳が撮った写真を見て,多くの情報を得ることができるの分離脳は,それを眺める我々人間であって,デジタルカメラそ分離脳れ自身ではない.デジタルカメラの内部では,フォトダ分離脳イオードどうしはつながりがないため,他のフォトダイ分離脳オードがもつ情報にアクセスできない.したがって,システムの内部的な観点からは,デジタルカメラの中には分離脳多くの情報は存在していない.個々のフォトダイオード分離脳の中で生じる小さな情報がばらばらに存在しているだけ分離脳なのである

引用:統合情報理論から考える人工知能の意識:8・1 デジタルカメラ 大泉 匡史

次に、もう少し複雑で相互作用のある要素(システム)です。パッと見ると、要素内で入出力が入り乱れているように見えます。これならΦ(ファイ)は高いのでしょうか。

ここでジュリオ・トノーニの解説を引用します(上記の一見複雑そうに見える青枠の要素に言及した解説です)。

事実、要素1に刺激を与えると残りのすべての要素が活動を始め、要素2に刺激を与えると2以外のすべての要素が活動を始める、というように、要素4,5,6,7,8に刺激を与えても、同じことが起こる。このシステムを計測するとただちに、これは単一のシステムであるが、その構成要素に起こりうる状態のレパートリーは最小限であることに気づく。すべてがオフであるか、すべてがオンであるかのどちらかなのだ。この例で示されるのは、統合されているというだけでは、高いΦ(ファイ)の値を得るには不十分だということだ。(意識はいつ生まれるのか[P135]より参照。第5章:鍵となる理論)

先ほどの青い膜の要素でも、一見複雑そうに見えますが、IITにおいては統合システムとしては不十分であるということです。よってこれでは高い「Φ(ファイ)」の値を得ることはできません。

そこでジュリオ・トノーニはこの疑似ニューロンの相互作用として「Φ(ファイ)」の値が高くなる状態をコンピューターの計算によって算出しました。一番上の「Φ=74」が最も高くなる組み合わせとのことです。

The ScientistのRevelations from the Unconsciousより参照

上記のような相互作用が神経細胞の数(数百億)で行われていることで「統合された情報」が形成されて、意識の創発に関与しているといわれています。

より詳細は先にも引用した大泉匡史さんの「統合情報理論から考える人工知能の意識」を参照ください。数式も出てきて、わたしにはちょっと難しかったです(日本語は読めた😇)。

出典:統合情報理論から考える人工知能の意識:大泉 匡史

6・1 情報 > 遷移確率行列(Transition Probability Matrix:TPM)

8・2 階層的なネットワーク

8・3 リカレントネットワーク vs フィードフォーワード ネットワーク

・・・と、ここまで書くのも大変だったわりに、ほとんど理解できていない気がします。これ以上の大けがする前に止めておきます。ちなみに「情報量」と「その情報の統合」によってなぜ主体的な意識体験が生まれるのかは、やはり解明できていません。

その他の意識研究

他にも意識研究においては「意識と脳」が翻訳されています。

意識と脳(著:スタニスラス・ドゥアンヌ)

この本ではフランシス・クリック&クリストフ・コッホの研究NCC(Neuronal Correlates of Consciousness:意識に相関した脳活動)とジュリオ・トノーニ提唱の理論であるIIT(Information Integration Theory of Consciousness)を引用しつつ、自論を展開しています。

この本では「意識」と「無意識」の境目(閾値)と表現していました。つまり「意識のある状態」と「無意識の状態」の閾値がどこにあり、どんなパラメータを付加すると「意識あり」になり、逆にどんなパラメータを取り除くと無意識状態に傾くのかを実験ベースで究明しています。これは「統合」と「消失」の閾値に近いものかも?と感じました。

究極的にはそのパラメータが割り出せれば、ある「意識体験」と「コード」(脳内のニューロンとシナプスの活動電位の状態)の対応マップは作れるのか?という内容にも触れています。

「意識のある」状態はシングルタスク(1つの事象に集中している分、分解能が高い)な処理が可能であり、「無意識」状態はマルチタスク(複数に分散されているので解像度が低い分、処理の負荷も低く、そのため1つ1つは主体的な意識体験にこそ上らない)と表現できそうだなという印象を持ちました。

たとえば、脳は超低消費電力で動作するコンピューターですが、すぐエネルギー不足に陥るので、余計な入力や演算をフィルタリングした「無意識」状態の方が圧倒的に省エネでかつ応答性も上がる、その代わりに意識的なチェックができない分、精度が低下するなど。

この本では無数にマップ可能な意識の組み合わせの中から、特定の意識体験をコーディングできれば、究極のVRが実現可能なのかもな?と妄想させてくれます。

AIは「心」を持てるのか(著:ジョージ・ザルカダキス)

著者のジョージ・ザルカダキスは医療用AI(エキスパートシステム)の開発者(博士号を取得)であり、シリコンバレー系のスタートアップへ参加、その後はサイエンスライターを生業とされている方です。エンジニアとしての見解、ライターとしての洞察がある書籍なのかなと感じます。

この書籍は当然のようにガザニガ、クリック&コッホ、トノーニ、ドゥアンヌの研究について触れています。極めつけは紀元前まで遡って文化や言語、歴史、宗教から人類の想像力(発想や認識)を踏まえてAIを考察しています。西洋思想・哲学に明るい人なら気軽に読めてしまうのかもしれませんが、周辺知識が疎いのでかなりきつかったです(というか読み飛ばしてました)。

結論をいえば、大胆な未来予測はなく、「踏まえておかねばならないことをしっかり抑えるに留めている」感じがしないでもありませんでした。加えて、著者自身の主張・予測はかなりアッサリしている印象です。

また、AIの進歩が人類の問題解決に寄与することを予想しつつも、テクノロジー失業に伴う社会情勢の悪化に懸念を抱いています。仮にそれらを突破することができた先、すべての問題がAIで解決できてしまう(一見ユートピアに見える)社会に対してにも疑問を呈しています。テクノロジー失業はともかく、その先の社会に対しての考察は、前半の深い考察が一転して、やや直感的になっている印象を受けました。

人工知能 Advent Calendar 2015の執筆者

かずー氏さんの本にも触れたいと思います。アドベントカレンダー(Qiita)を読んで興味を持ちました。内容的にはすごくわかりやすく丁寧にまとめた書籍です。

コンピューターで「脳」がつくれるか(著:五木田 和也)

かずー氏さんの本分は「意識」ではなく汎用的な知能(AGI: artificial general intelligence)の研究や普通にアプリケーションの開発も行っているようです。

人工知能エバンジェリスト的な位置づけのかずー氏さん・松尾さんには、人工意識の可能性に見解の違いがあるようで興味深いです。

またDeepMindのデミス・ハサビスもAGIの開発を目標としていて「意識」について名言していないように思います。GoogleのスタンスとしてAIは当然ビジネスのための技術の位置づけですが、ハサビス氏のインタビューから探求心のある研究者だなと感じました。

「人生のなかで、グーグル級の会社をつくることと、究極の人工知能を開発することの両方を行う十分な時間はない、とわかったんです。数十億ドルのビジネスをつくりあげることと、知性を解明すること。将来振り返ってみたときに、どちらがより幸せだったと思えるのだろう? それは簡単な選択でした。」( ~ 中略 ~ )「もちろん、人工知能が感情をもたないようにすることは可能です。実際、ぼくたちはそういう設計をしているところです」(デミス・ハサビス:WIREDのロングインタビューより引用)。

まとめ

今後AIがどんなふうに社会に実装されていくのかわかりませんが、いずれAIのキーパーソンと意識研究者が交差するタイミングを期待しています。

また、意識研究で理論が構築できたとして、その理論を実現するソフトウェアとハードウェアの技術がどんなものになるのか興味があります。ハードについては、ニューロモフィックチップのようなアーキテクチャも登場しています。

改めて、ハードウェアとしての脳に、なぜ意識のようなソフトウェアが実装されているのか、すごい以外の感情が出てきません。

追記(2020年8月)

このブログを書いていた2016年以降に、脳の意識 機械の意識、時間は存在しない、意識から情報へなども追加で読んでいます。どれも簡単に理解できるものではなく(というか理解できていない)、文章にするのは難しいですが、いつか理解の整理を兼ねて、ブログにしたいと思っています。

補足

(*1)膨大なトランジスタ同士が相互にプロセス間を通信するネットワークを形成すれば神経細胞のネットワークと同様ではないでしょうか。ただ実際には素子としてのトランジスタ同士がIPCのような通信はされていません。一方でコンピュータのメモリ上で疑似ニューロン(ノード)としてのソフトウェアを作り、その疑似ニューロン(ノード)でネットワークを構成しているのがニューラル・ネットワークといえます。

ただし、CPUだけでソフトウェア上に大量の疑似ニューロン(ノード)を実現することは膨大な計算力を必要します。たとえば、8万個を超えるCPUコアを搭載するスパコン(京)による神経活動のシミュレーションは、17億3000万個程度のニューロン活動を模倣するレベルには達していますが、実際の脳(当該神経細胞網)が1秒以内で行う処理をスパコンで実現すると40分(=2400倍)の時間がかかるようです。更に2400倍のCPUコアを増やせば良いほど単純ではなさそうですが、仮に2400倍の性能が実現しても、消費電力性能を考慮しなければなりません。脳がわずか20Wで実現するのに対して、京は10MW(=500万倍)です。2400個コアを増やせば更に消費電力は増加することを考えると従来型スパコンの延長では、エクサスケールどころかゼタスケールコンピューティングでも脳のシミュレーションは難しいことがわかります。

また疑似ニューロンをそのまま実現するニューロモフィックチップという新型のハードウェアもあります。これは回路に抵抗素子を設けて相(そう)を表現することでニューロンによる発火(活動電位のON/OFF)を模倣するコンセプトです。発火(文字通り電気信号のON/OFF)の頻度により抵抗値が代わり、頻度の多い入出力に対して抵抗値が低くなり、逆に頻度が低いと抵抗値が高くなることで閾値が自動で更新されます。まさにニューロンと同じ構造です。

(*2)分離脳の研究は「〈わたし〉はどこにあるのか」の著者のマイケル・S・ガザニガなどによって行われていたようです。

(*3)分離脳については再現性がないとの報告

Discussion

結論として、我々は2人の患者を用い、様々なタスクを通じて、両半球間の皮質接続を切断しても、1つの脳の中に2つの独立した意識主体が存在するようにはならないことを示した。その代わりに、脳梁のない患者は、視覚半野間で刺激を比較することができないにもかかわらず、また、刺激のラベル付けや照合について各視覚半野で別々のレベルのパフォーマンスを発見したにもかかわらず、口頭、左手、右手のいずれで応答しても、視覚野のどこに現れた刺激でも正確に応答できることが確認された。このことは、大脳半球間の大規模なコミュニケーション、すなわちモジュール化がなくても、意識と反応の統一性はほぼ保たれている、という興味深い可能性を示している。

この意識の統一性の保持は、現在最も主流となっている2つの意識理論、グローバルワークスペース理論(Baars, 1988, 2005; Dehaene and Naccache, 2001)と統合情報理論(Tononi, 2004, 2005; Tononi and Koch, 2015)にとって特に難しいことかもしれない。グローバル・ワークスペース理論の中核的な仮定は、「グローバル・ワークスペース」による選択された情報の皮質放送が意識につながるというものである。したがって、半球をまたぐ情報放送を妨げる脳梁の切断は、両半球に1つのグローバルワークスペースが出現することを排除しているように思われる。むしろ、脳梁がなければ、2つの独立したグローバルワークスペースが出現するか、あるいは、一方の半球だけがグローバルワークスペースを持ち、他方は持たないかのどちらかだと思われる。いずれにせよ、統合されたグローバルワークスペース、ひいては意識の統一が保たれていることは、この枠組みに当てはめるのが難しいように思われる。

また、統合情報理論にとっても、スプリットブレイン症候群における意識の統一は困難であるように思われる。統合情報理論によれば、情報の統合の豊かさ(φと呼ばれ、どれだけの情報が表現されているか、どれだけ情報が統合されているかで定義される)が意識レベルを決定する。さらに、2つのサブシステムを合わせたφが、システムごとのφよりも大きい場合のみ、2つのサブシステムが結合して1つの意識体を形成する。脳梁を切除し、大脳半球間の情報伝達をほぼ絶った後では、情報の統合は半球間よりも各半球内で大きくなる。したがって、統合情報理論によれば、スプリットブレイン症候群では、半球ごとのφが統合φよりも大きくなり、1つの意識主体ではなく、独立した2つの意識システムが存在することになる(Tononi, 2005)。

(~~中略~~)

最後に、可能性として、これらの患者を脳梁の外科的切除後かなり経ってから検査したため、今回の結果が観察されたことが考えられる(患者DDCは19歳、患者DDVは22歳で手術を受け、それぞれ手術後10-16年、17-23年で検査を受けた)。このことは、もともとのスプリットブレイン現象が一過性のものであり、特に成人早期に手術を受けた患者は、何らかの方法で大脳半球間の情報を再統合するメカニズム、あるいは構造的結合を発達させるという興味深い可能性を提起していることになる。しかし、それでもなお、これらの患者の心には不思議な性質がある。なぜか知覚が分裂し、それぞれの半球が独立して、それぞれ異なる能力を最大限に発揮して視覚情報を処理しているように見えるのだ。しかし、その情報を外界に報告するときには、知覚過程の結果は、意識、言語化、身体の制御という形で統一される。この「分裂した現象性」と「意識の統一」の組み合わせは、内省的に把握することが困難であり、現在ではほとんど残っていない患者群において、さらなる研究が必要であることは確かである。

出典:Split brain: divided perception but undivided consciousness

(*4)他の生物の「神経細胞の数」です(ここから適当)。線虫は302です。あのうねうねした小さい生き物です。そしてカタツムリは11,000と一気に増えました。大した差があるようには感じませんが、単純比較で相当高度な知能がありそうです。

そしてアリは250,000とさらに増えました。たしかにアリは賢そうですが、ここで「ゴキブリは1,000,000」と一気に戦闘力が上がりました。ゴキブリは学習能力とか高そうなのでこの数値は納得できます。

虫からカエル(両生類)になると16,000,000と桁が増えました。実験などに使用されるラットは200,000,000(2億)です。ちなみにIBMやPEZYコンピューティングではラット並みのニューロモフィックチップのプロトタイプを開発しているようです。実際のところはプレスリリースのみなのでよくわかってないです。

コモンマーモセットは6億3000万です(さすが)。猫は7億6000万とマーモセットよりも数が多かったです。ペットで有名なリスザルは32億で一気に知性感のある数に上がりました。ただしリスザルは(ネットでググったところ)飼い主を視覚ではなく嗅覚で判別しているようです。ニホンザルは約64億です。リスザルもだいぶ賢いのでサルが社会生活を営んでいるのも納得です。

ここらで桁が跳ね上がります。類人猿、たしかチンパンジーは200億くらいだったと思います。ゴリラもオランウータンも同じくらいだと思います。ちなみに人間はチンパンジー4倍(800億以上)ですが、必要なエネルギーは神経細胞1つあたりチンパンジーの2倍のようです。

アフリカゾウは2500億のようです。またクジラも人間よりも多かったはずです。単純に神経細胞の数が知能に対応しているわけではないことがわかります(とはいえ相関はあるようです)。生物の知能は神経細胞の数だけで判断できないのは面白いと思います。