mup week 12 Google 集客スキル

week 12 Google 集客スキル SEOの極意を元Googleが伝える。

マーケティングセッション

Googleでお金をかけずにできる集客がSEOとMEO

SEOに関してはどんなビジネスを行うにしても必ず必要

今の時代に関してはオンラインに露出しないビジネスは誰からも知られない。

露出する上で資本がなくても無料で出来る集客がSEOとMEO

SEOは無料で作れる資産であり

SEOは無料で雇える営業であり

SEOはファッションである。(アルゴリズムがコロコロ変わるが根本的な大事なポイントを抑えておけばどんな変化が来ようとも対応していける。)

ウェブって何ですか?

WEB=蜘蛛の巣

自称ウェブマーケターなどウェブマーケティングコンサルなどいるが意外ときちんと答えられない質問 「ウェブとは?」

ウェブとはそもそも名前の由来や歴史的な所から実際にウェブを熟知してウェブ上にあるGoogleのブラウザを紹介していく

これを一度インプットしていかないと深い理解に繋がらない。

企業担当であれ企業家であれ理解しないといけない

ウェブをきちんと理解する事でアルゴリズムに対応力できる深い理解につながる。

ウェブとは世界中の情報を繋げる(リンク)する事。

スパイダーウェブなど蜘蛛の巣のイメージなどからいう。

Googleはウェブではない

ウェブとはティム・バーナーズ=リー博士によって作られた

www(world wide web)→○

the information mine (情報鉱山)→×

#スイスの巨大研究機関CERN (セルン)

#様々な研究者がいて更に数千人の従業員がいて論文や研究文書などの情報が散漫していた

#機関情報をまとめてくれないかとの依頼がティム・バーナーズ =リー博士に来た。

昔の情報は資料室から探していた。

数千人の従業員名簿や研究文書・論文を整理するという任務を

受けたのがTIM博士の任務だった。

博士は情報のリンクウェブ上で行ったハイパーテキストを考案した。

昔のウェブサイトはただ文字の羅列が画面に写っているだけだったが、

今では文字を押す事で違うページに飛ぶ

(青い文字などになっている)

仕組みを作った。→Hyper Text Markup Language(ハイパーテキスト・マークアップ・ランゲージ)=HTMLの考案

文の中の文字がリンクとしてつながる事であらゆる情報がコネクト。

例えるならば蔵書数:4,418万7016点の国立国会図書館で自由研究をする様なもの。

情報がリンクする事でパソコンで自由研究が行える様になった。

(あらゆる事がスマートに効率化)

その資料の置き場所を示したものがURLというもの

(資料が置いてある部屋/棚/番号)

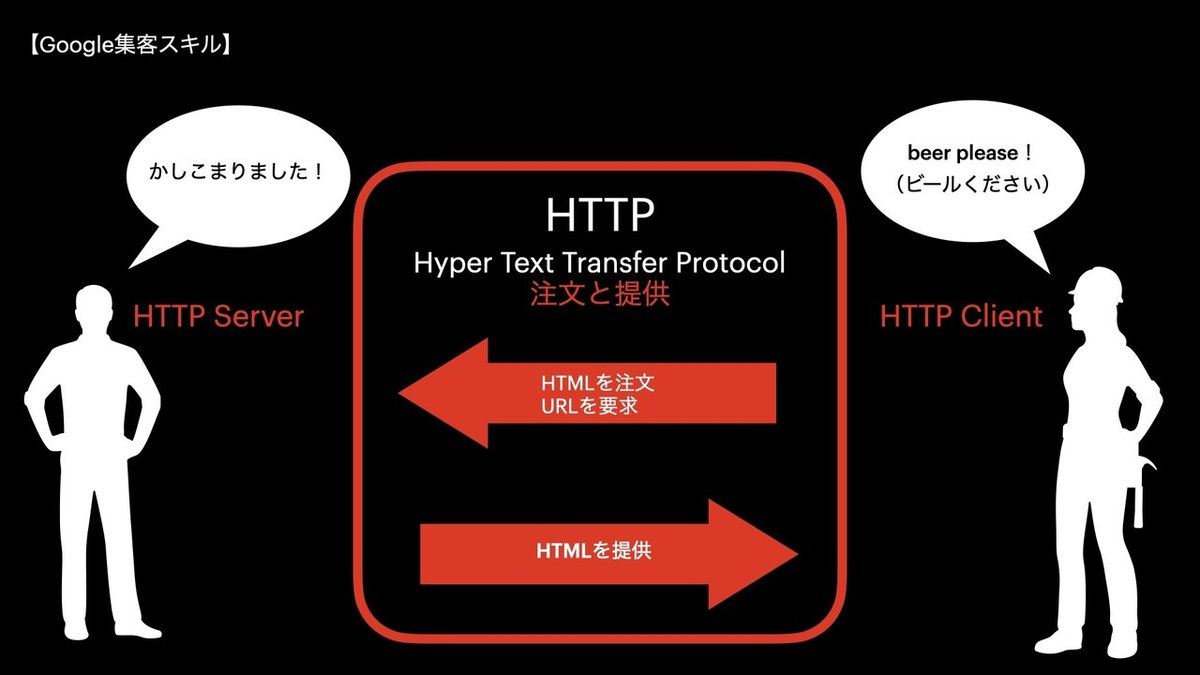

レストランも似た感じで顧客(client)が

ウエイトレスにビールを注文する

(ウエイトレスの事を英語ではサーバーという)

→ウエイトレス(server)がビールを提供してくれる

この様に何かを要求して何かを提供するという流れが

WEB上でも同じ様に行われる。

ただレストランで注文する時も同じだが言語の問題があった。

それを解決する共通言語がHTTP(Hyper Transfer Protocol=注文と提供)という

決まりの言語

この中でHTMLを注文する事で顧客(client)のリクエストしたページが提供される仕組み。

情報は膨大になる。

そこで情報を表示する「デザイン」を持つサービスをウェブブラウザと呼ぶ。

WEB上でビールが欲しいと言っても情報が多すぎて混乱する・理解しきれない。

この情報を整理して表示するデザインを持つサービスがウェブブラウザとなる。

Googleはウェブではない。

Google/Internet Explorer/Yahoo!/firefoxなどは全てウェブブラウザという。

だからブラウザによって表示方法やデザインや順位や出し方などが異なる。

ウェブブラウザがどの様にして情報をデザインしていくのか?

下記3つに分けられる。

①クローリング(クローラーが読み込むデータ)

・サイト構成(topページからメニューや目次などサイト内の構成)

・文字情報(利用者のとって有益な情報か)

・リンクの有無(サイト内リンクや外部サイトへのリンク)

・ページ表示速度(不自然に重すぎないかなど)

・コンテンツボリューム(画像やYouTubeリンクなど)

②インデックス

①のクローラーで読み込んだデータをデータベースにインデックス(入れる)

データベースに入るとGoogleのアルゴリズムによってウェブサイトの表示順位などが決まる。

③ランキング

②で決まったランキングの順にブラウザ上に表示される

検索表示ランキングの上位に表示される事でより利用者の目に止まりやすくなる。

(逆を言えば検索の際には、上位表示のサイトが最も利用者にとって有益な情報が集約されている。アルゴリズムの中には利用者のサイト内の滞在時間さえも集計を取られている=滞在時間の短いサイト→粗悪 滞在時間の長いサイト→利用者にとって有益な情報が多い)

上位表示するための対策の事をSEO対策という。

アルゴリズムは時代によって変わる

→悪い事をしてSEO対策をし、上位表示させている

HP制作会社やウェブマーケティング会社もあった。(ブラックハット)

アルゴリズムはこの様な業者を潰す為にも変更がされる=純粋な利用者を守る為。

ブラックハットの例(やるとGoogleからペナルティを受けるケースもある)

・被リンクの大量生産→被リンク購入業者

(外部リンクを打っている業者に依頼し大量の被リンクを獲得する事)

・コンテンツファーム・ワードサラダ

(コンテンツファーム:大量のフリーライターで文字数を稼ぐ)

(ワードサラダ:不自然にターゲットキーワードを含める事)

・クローキング→クローラーとユーザーでページを分ける。

実際にクローラに読み込ませる物とユーザーに見せる画面が異なる。

(ユーザーには画像を、ボットにはコードを読ませる様なページを制作する事)

・隠しテキスト&隠しリンク

文字数を多く見せる為に背景と同色のテキストを置き文字数を稼ぐ行為。

ブラックハットで悪い方法で検索上位表示させる業者は数々あった。

しかしGoogleも馬鹿では無い。

過去にSEO対策業者として

『当社は検索表示で上位表示させるSEO対策最強会社だ』と

謳っていた業者(PENGUIN update PANDA updateなど)は

Google algorithmのアップデートによって潰されてきた。

ブラックハットはいつかは終わりがくる。

Googleが重要視している真髄や魂胆の部分をきちんと理解していれば

アルゴリズムが変更されても上位表示さてる。

※SEO対策に裏技は無い

なぜ無料でGoogleを使えるのか?

なぜオークション型表示にしないのか?

業者:お金払うから上位表示してよ

Google:イイですよ!

Googleユーザー:うーん。本当にいい情報じゃ無いからあんまり使えないな…。

結果:ユーザー離れが発生してしまう

ユーザー離れを防ぐ為、Googleはユーザー第一の情報掲載をしている

つまりSEO対策とはGoogleからどう評価されるか?ではなく、

ユーザーからどう評価されるか?の方が重要

(ブラックハットはGoogleからどう評価されるか目線だった)

ユーザー目線とは?

専門性、権威性、信頼性

専門性(Expertise):コンテンツを作る人に専門知識がある事

権威性(Authoritativeness):コンテンツを作る人やwebサイトがそのジャンルの権威である事

信頼性(Trustworthy):コンテンツを作る人やwebサイトが、信頼できる事。

特にYMYL分野は重要指標 YOUR MONEY YOUR LIFE

(下記のお金や命に関わる検索結果は特に重要視してランキング付けしている)

ショッピングまたは金融取引ページ

財務情報ページ

医療情報ページ

法的情報ページ

重要なニュース記事または公的/公的情報ページ

児童養子縁組、自動車安全情報など

つまりSEO対策は専門性、権威性、信頼性の

3つをしっかりと理解していれば上位表示される。(SEO対策が出来る)

・専門性

専門性=内部リンクが多い事

例えばライフスタイルメディア記載サイト→衣/食/住の全ての記事を掲載した場合内部リンクが生まれにくい(ファッションの記事/流行の飲食店の記事/おすすめの住居の記事→結果関連性がない為、内部リンクが生まれにくい)

逆に専門的に分野に特化したwebサイト

ファッションメディア特化サイト

冬服/コーデ/色合い = 冬服コーデの色合い!についてはこちら!

= 季節ごとのコーデ(冬服編)

など、専門性に特化する事で、関連性が高い為、内部リンクでサイト内の

ユーザーの回遊性と滞在時間を上げる事が可能。

・権威性

この人の言う事なら信じる!rと誰もが認めるwebサイトのこと。

権威性=同カテゴリーに対し被リンクや引用が行われる。

SNS運用/外部メディア活動/出版活動など/免許取得など

↓

ブロガーやライターが同カテゴリー記事で被リンクや引用

↓

自身の権威性がアップしサイト評価が上がる。

SEOはどんどんリアルな人物との権威性を繋げてきている。

今まではSNSとSEOの相互性や関連性はあまりなかったが、

SNSの運用は今後権威性を保つ上で非常に重要となってきている。

結果としてSNSの運用がSEO対策に繋がってくる。

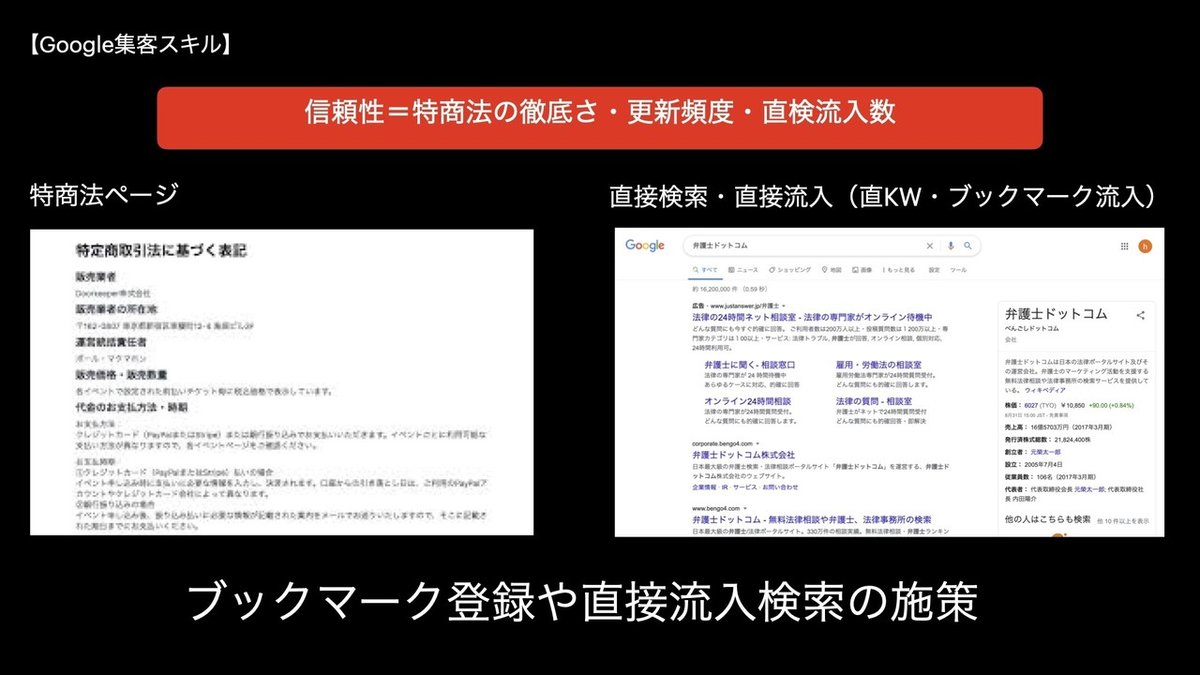

・信頼性

信頼性=特商法の徹底さ・更新頻度・直検流入数

信頼性とはキュレーションメディアの中で

誰が書いているのかなどのソース情報を掲載するべき

更に信頼のあるサイトは直接流入が多い

例えば法律であれば【法律 〇〇】ではなく【弁護士ドットコム】

など直キーワードやブックマークからのアクセスが多い。

SEO対策の中で直接流入やブックマーク登録の施策は非常に重要。

全体構造(サービスの場合)

重要なのは人をしっかり考える事。

例えばLP(サービス紹介ページ)→ほとんどの会社が一つにしてしまっている。

例:青汁

青汁Aを買う人は安いから買う/安心安全を買う/美味しいから買うなど

人々のマインド毎(買う理由毎)にカテゴリーLPを作る事でよりユーザーに対して刺さる記事を作れる。

LPを軸に人のマインドをカテゴリー化してカテゴリー化したものに対して

中カテゴリーを作って記事制作をする

この様に全体構造を把握して記事制作を行う事が非常に重要。

全体構造を理解した上で

アメブロやはてなブログ、noteなどの記事制作は全く意味がない

むしろやらない方がいい。

アメブロだとプライマリドメインになる為、

まずはアメブロ内で一位記事まで持ってこないと上位表示させるのは困難。

プラットフォーム系のサービスは簡単に使えて便利ではあるが、

プライマリドメインであるケースも多い為、SEOの観点ではあまり良くはない。

記事を見てもらう為には独自ドメインの方がseo対策の観点から優位性が高い。

(プライマリドメインが検索上位に2つ表示される事はない)

(検索結果にneverまとめ記事やアメブロ記事が複数個出てきづらいアルゴリズムになっている)

上記の全体構造とドメインに関して理解した上で

どう記事を制作していくか?の順序(ロングテールキーワード把握)

ビックキーワードは実際売り上げなどの購買には繋がりにくい

逆にニッチなキーワード(ロングテールキーワード)の方が売上に直結してくる。

ビックキーワードは概要などを調べる際に使う人が多く

スモールキーワードはより具体性の高い(目的意識の強い)ワードが多い為

購買に直結しやすくなる。(コンバージョン率が高い)

キーワードがわかったら記事制作。

まずは記事を読むであろうペルソナの設定を考える。

まずはユーザー目線 ユーザーになりきる ユーザーに評価される記事を作る

記事制作順序(ペルソナの設定)広告会社編

例:店舗オーナー

年齢30歳 男性 子供2人もち 美容院店舗経営 従業員数20名程度 HPBに月間10万円程度 ウェブ知識無し セミナーに参加した事有り

年齢33歳 男性 独身 飲食店1店舗経営 従業員数4名程度 HP無し ウェブ知識無し 最近集客に困り始めた

ペルソナ設定を決めて、その人になり切って調べてみる。

例:旅行に京都へ行きたいなー→京都 観光

検索キーワードは解析ツールを使って調べるかGoogleのサジェストキーワードを参考にスモール(マイクロ)キーワードを設定する。

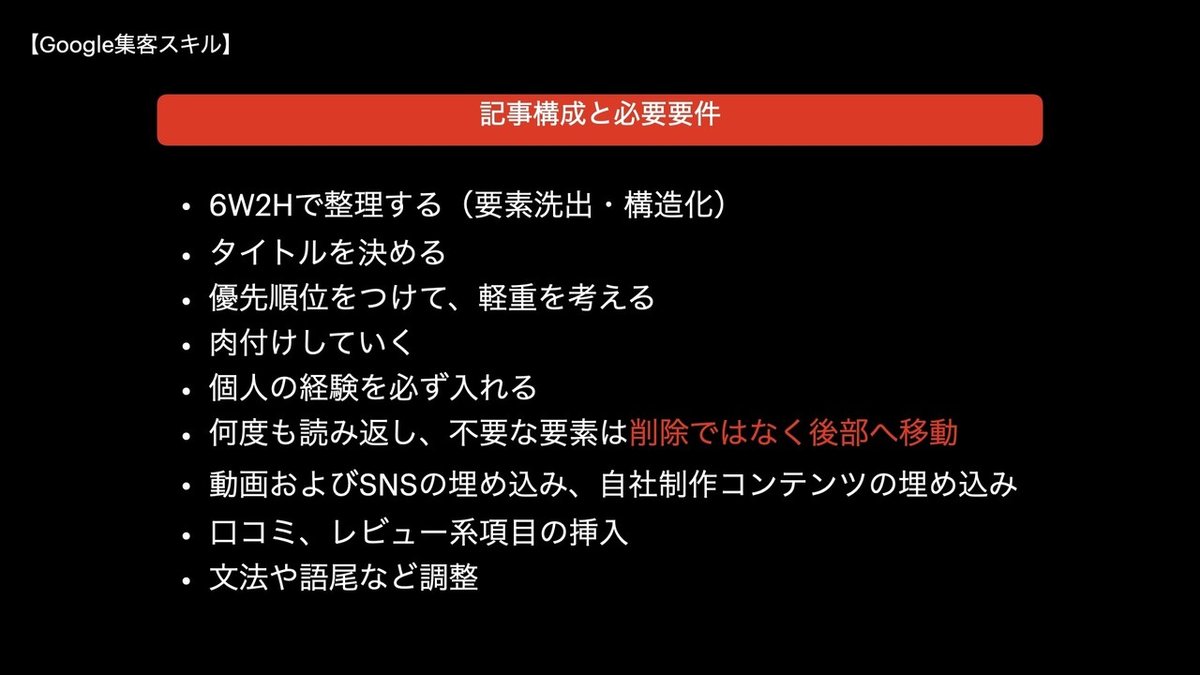

実際に記事のキーワードが決まったら記事構成と必要要件を書き出す。

・6W2Hで整理する(要素洗出・構造化)

・タイトルを決める

・有線ジュニをつけて、軽重を考える

・肉付けしていく

・個人の経験を必ず入れる

・何度も読み返し、不要な要素は削除ではなく後部へ移動

・動画およびSNS埋め込み、自社制作コンテンツの埋め込み

・口コミ、レビュー系項目の挿入

・文法や語尾など調整

・6W2Hで整理する(要素洗出・構造化)

WHO(誰が):現役マーケターが教える

WHOM(誰に):これからマーケティングを学ぶあなたに

WHAT(何を):マーケティングを覚える3つのコツ

WHY(なぜ、何の為に):上達するのに苦労したからこそ教えたい

WHERE(どこで):現場で即役立つ

WHEN(いつ):今すぐ活用できる

HOW(どのように):オンラインで週30分で理解できるように

HOW MUCH(どのくらい):無料で教えます!

・タイトルを決める

記事構成と必要要件

日付と最新を入れる:【2020年8月最新】

ターゲットキーワードを入れる:インスタ集客

自分の見解を入れる:で、成功できた

読んだ後の得や未来像を伝える:三つの方法 リピーター

数字を必ず入れる:売上2倍

・優先順位をつけて、軽重を考える

記事構成と必要要件

GoogleAds→キーワードプランナーで検索ボリュームや競合性を調べた上で

キーワードを記事に取り入れていく

・肉付けしていく

導入部分:記事タイトル 導入文

記事本文部分:見出し1 記事の内容1 見出し2 記事の内容2 見出し3 記事の内容3

まとめ部分:見出し(まとめ) まとめの内容

スティーブジョブズのRule of three(3の法則)と同じ

・個人の経験を必ず入れる

・何度も読み返し、不要な要素は削除ではなく後部へ移動

文字数はSEOの観点から重要なので読まれる部分、読んで欲しい部分、

有益な情報はシンプルにまとめて上部へ。

不要と思われる要素は消さずに補足要項として下部へ移す。

・動画およびSNS埋め込み、自社制作コンテンツの埋め込み

動画やSNSだけでなくグラフや表などもユーザーから見やすくなるので

積極的に入れていく

・口コミ、レビュー系項目の挿入

中立な観点があるか?などもユーザーに対しては有益な情報となる。

・文法や語尾など調整

です/ます/私/僕/など記事制作者の設定がブレていると

ユーザーが読みにくくなるので言葉遣いや人称は統一する。

まとめ

ユーザーからの評価が高い=Googleからの評価も高い

ユーザーにとって有益な情報を掲載していれば必然的にサイト内の滞在時間が上がるのでGoogleからの評価も上がる。

結果としてSEO上位に表示されやすくなる。