FamiTracker覚書・音を出す編

FamiTrackerを触り始めたのはいいが、全然資料がなかったので。

復習と備忘録を兼ねて。

参考資料

説明はしてくれているのだが、いきなり第3回くらいから講義を受けているような感じを覚えた。

こっちは割とわかりやすかった。

10年以上前の動画なのとニコニコなのが難点。

Instrumentを作る

まず始めにInstrumentと呼ばれるものを作る必要がある。

これは「音の鳴らし方」を指定するもので、いくら楽譜に相当するものがあってもどう鳴らすをのか指定しないとFamiTrackerでは音を出せない。

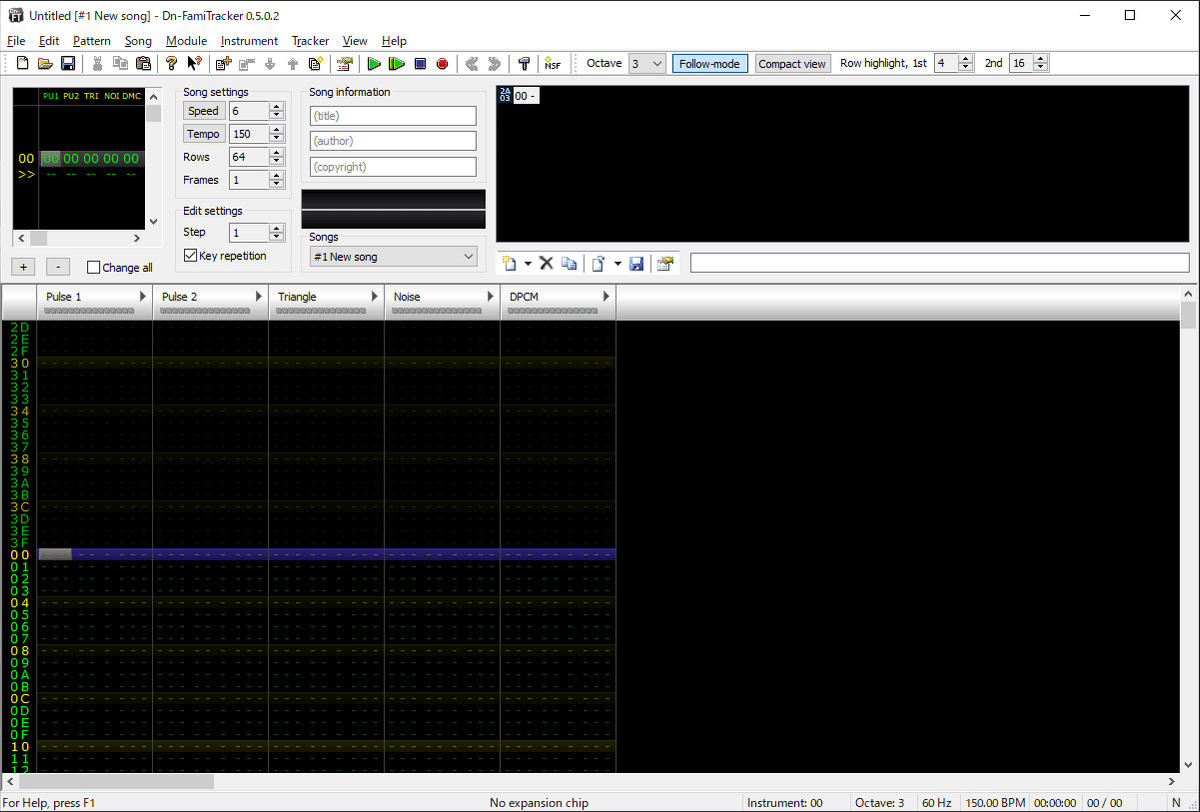

画面の右上にあるウィンドウに、現在用意してあるInstrumentが表示される。

デフォルトで用意されているので、最悪設定しなくても最低限音だけは出せる。

右上のウィンドウの下に並んでいる各種ボタンで新規作成や削除、コピーや保存ができる。

保存はファイルに出力ができるので、イカした設定を作ってしまえば各所で使い回せる。

また、その横にあるテキストボックスに文字を入れることで、Instrumentに名前をつけることができる。

音符を置く

厳密には音符じゃないとかそういうのはさておき。

下のウィンドウに、Pulse 1、Pulse 2、Triangle、Noise、DPCMの5つが並んでいて、それぞれ縦に音符を置いていく。

ダッシュがいっぱい並んでいるうち、各列の一番左、選択すると3つまとめて選択されるところで音を指定する。

画面上部の赤丸を押してレコーディングモードに切り替え、音階に対応したキーを押すと、その音符を配置することができる。

キー対応表は参考資料のWikiを参照。

ただしこのままでは音符の長さを指定できないため、音を切る場合は1キーで停止記号を置く必要がある。\キーのReleaseについてはまた今度。

曲の設定

エディタの左上にあるウィンドウの右、Song settingsで曲の設定が行なえる。そのまんま。

Speed

6を基準として、下のTempoを倍にしたり半分にしたりできるらしい。

使ったことがないのであんまり詳しくないが、どうやらTempoで設定できる最大/最小値を超えたい場合に使用するのだとか。

Tempo

曲のテンポを設定する。

ある程度までしか設定できないとの噂。

Rows

後述のFramesあたりに、いくつの行を配置できるかを設定する。

初期設定では4行ごとに薄い黄色、16行ごとに濃い黄色で表示されており、

薄い4行が1拍なので、64行だと4小節で1つのグループになっている。

更に、右上のウィンドウの上にあるRow highlight, 1st / 2ndで、黄色い行の位置を変更することができる。

ざっくり言うと、初期設定の4行ごとだと16分音符単位で音符を指定できる状態。

例えば、Row highlightの1stを3、2ndを12にした上でRowsを24にすれば、3連符まで指定できる4/4拍子の2小節を一区切りにすることになる。

Rowsをパートごとに設定することはできない。

Frames

16分音符、1拍、1小節といった小さい単位ではなく、ある程度の小節をまとめたグループのことを指す。

上のRowsで決めた数を一区切りのパターンとして扱う。

ざっくり言うと、楽譜に書いてある四角で囲ったAとかBとかそういうやつ。

が、普通の楽譜と違うのは、「矩形波はどちらもAの次はBに行くが、三角波とノイズはAを繰り返す」といった指定ができること。

リズム隊に近いパートの経験者には馴染み深いかと思うが、繰り返し記号みたいな使い方をグループ単位でできるということ。

聴いてみる

緑色の横向き三角を押すと、現在編集しているパターンの頭から再生できる。

横にある縦線の入った三角だと、現在編集しているパターンをループして再生する。

停止は更に横の青い四角ボタン。

あとは適当に保存とかなんとかしちゃいなよYOU。

終わりに

学んだところまで書こうかと思ったらそれなりの文章量になってしまったので、一旦放流することに。

次回はInstrumentを変更して、やりたいことを一通りやれるようになるところまで。

の、予定。