エネルギー管理士(電気)の所感・使用した参考書

約半年間(2月~8月)の勉強を経てエネルギー管理士(電気)に合格しました。この経験をもとに、エネルギー管理士(電気)の所感や使用した参考書などについて整理しました。

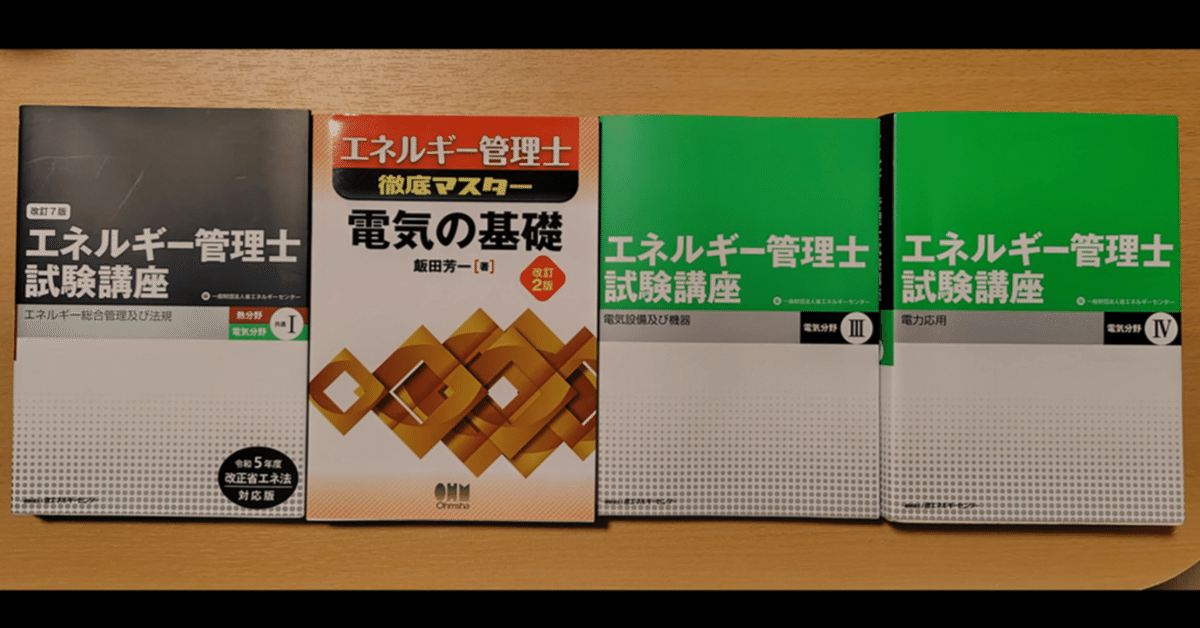

参考書は以下のものを使用しました。

●Ⅰエネルギー総合管理及び法規、Ⅲ電気設備及び機器、Ⅳ電力応用 では

「エネルギー管理士試験講座(一般財団法人省エネルギーセンター)」

●Ⅱ電気の基礎 では

「エネルギー管理士 徹底マスター(オーム社)」

●過去問10年分

「エネルギー管理士 電気分野 過去問題集(オーム社)」

1.各科目の所感

1-1.Ⅰエネルギー総合管理及び法規

特にこの課目では、過去問と同じ問題や類題が多く出題されることを実感しました。実際、2024年度の試験内容をざっくり見返すと、試験問題の41問中33問が過去問(2014~2023年度)と同じ問題や類題が出題されています (私が覚えている範囲でのカウントなので、正確に過去問と照らし合わせたわけではありません)。

●過去問演習の1週目は解答を見ながら内容を理解、あわせて参考書に印を付ける

電験の法規と同様に、過去問1週目では解答を見ながら進め、知識の整理をしました。あわせて、過去問に出題された箇所とその年度を参考書「エネルギー管理士試験講座」に印を付けていきました。すると、過去問(2014~2023年度)にて同じような箇所が繰り返し出題されていました。

基本的には過去問演習を行い、本試験直前では参考書で印を付けた部分を中心に総復習をしました。

1-2.Ⅱ電気の基礎

電験で出題されていない項目(または出題頻度が低い項目)を重点的に勉強しました。

電磁気学:過去問で出題されていないため勉強せず

電気・電子回路:復習程度に勉強

自動制御:復習程度に勉強

情報処理:重点的に勉強

電気計測:重点的に勉強

●目標:‟電気・電子回路、自動制御”を得点源とし、‟情報処理、電気計測”は60%以上を目指す

‟電気・電子回路、自動制御”については過去問10年分を解き、傾向と難易度を把握しました。その結果、想定通り復習程度に勉強しても十分に得点できると判断しました。過去問を解く前から、復習程度で良いと判断したわけではありません。電験の経験がある方なら、‟電気・電子回路、自動制御”の問題は比較的解きやすいかと思います。

「‟情報処理と電気計測”は重点的に勉強」と上記に記載しました。といっても、取り組んだ内容は過去問演習と参考書を繰り返しです。本試験直前では‟情報処理、電気計測”の過去問のみを解き、総仕上げをしました。

‟電磁気学”は過去問10年分に出題されていなかったため、勉強しませんでした。約半年間の勉強で合格を目指していたため、過去に出題されていない内容は思い切って捨てることにしました。使用した参考書「エネルギー管理士 徹底マスター」でも、電磁気学の分野はページ数が最も少ないです。

1-3.Ⅲ電気設備及び機器

試験内容としては、電験の電力・機械と似ています。計算問題は電験1種または2種 2次試験を経験されている方であれば、比較的解きやすいと思います。特に私は電験1種 2次試験を経験したので、エネルギー管理士の計算問題がとてもシンプルだと感じました。

おそらく4課目の中で最も勉強時間が短く、全体的に復習程度の勉強でした。電験で電力・機械を十分に勉強された方は、‟Ⅲ電気設備及び機器”の勉強時間をその他課目に割くと良いと思います。

1-4.Ⅳ電力応用

出題構成として電動力応用2問、選択問題2問です。選択問題は電気加熱と電気化学を選択しました。

●電動力応用:電験には無い物理問題の出題あり

電験には出題されない物理問題があります。以下に具体例を挙げます。

①グラフから物体の加速度・速度・距離・トルクなどを求める問題

②直線運動や回転運動を用いた問題

③巻上げ機やエレベータの速度・トルクを求める問題

④ポンプのH-Q特性を用いた吐出し弁制御と速度制御での効率・消費電力を求める問題

⑤送風機のダンパ制御と速度制御での効率・消費電力を求める問題

これらの問題は、過去問10年分と参考書の演習問題をこなせば解けるようになると思います。特に④⑤の問題は出題パターンが限られおり、ほぼ毎年出題されます。確実に抑えておきたいポイントです。2024年度の本試験では①③④の類題が出題されました。

<注意>

中には問題文が2、3ページにわたる長文のものがあります。その長文に惑わされず、問題で何を求めるかを把握することが大切です。案外、公式に当てはめて計算する比較的簡単な問題もあります。

●選択問題 電気加熱、電気化学:電験と出題内容が似ている

電験でも勉強した「電気加熱」「電気化学」を選択しました。一方、「照明」は電験でも扱われていましたが、半年間の勉強で改めて照明の知識や公式を覚えるのに不安があったため、照明は選択しませんでした。「空気調和」は電験の出題範囲外であり、他の課目も勉強する中で半年間で新たに空気調和の知識を身に付けるのは難しいを感じ、選択しませんでした。

選択問題は過去問と参考書の演習問題にて対応できると思います。特に参考書「エネルギー管理士試験講座」の電気加熱と電気化学の部分は、非常によく整理されていると感じます。過去問に出題された部分を参考書にチェックし、本試験直前に復習していました。

2.使用した参考書

2-1.「エネルギー管理士試験講座」を使用しての所感 (Ⅰエネルギー総合管理及び法規、Ⅲ電気設備及び機器、Ⅳ電力応用 )

私はこちらの参考書を使用して非常に良かったと思います。‟Ⅰエネルギー総合管理及び法規”は改訂7版がちょうど発売されたため新書で購入、‟Ⅲ電気設備及び機器”と‟Ⅳ電力応用”はメルカリで購入しました。

こちらの参考書は、エネルギー管理士試験の運営元である省エネルギーセンターからの出版です。そのためなのか、こちらの参考書に記載されていることが過去問に多々出題されていました。過去問とエネルギー管理士試験講座の演習で合格が目指せると思います。

<注意>

参考書の1冊ごとのページ数が多いです。ページ数を調べると以下の通りです。

・Ⅰエネルギー総合管理及び法規:約300ページ

・Ⅲ電気設備及び機器:約300ページ

・Ⅳ電力応用:約300ページ (選択問題の照明、空気調和を除く

さらに、‟Ⅱ電気の基礎”の徹底マスターも約300ページあります。合計すると、4課目で約1200ページに達します。私は参考書の全ページを読まずに重要な部分に絞って勉強していますが、かなりのページ数です。一方、他の参考書として「エネルギー管理士試験 [電気分野] 徹底研究 (オーム社) (不動弘幸(著))」があり、こちらは約550ぺージです。ページ数に約2倍の差があり、どちらを選ぶか迷う方もいるかもしれません。私は省エネルギーセンターが出版している参考書の方が試験に直結していると考え、「エネルギー管理士試験講座」を使用しました。

※こちらの「Ⅱ電気の基礎」は使用していませんが、参考に掲載します。

2-2.「エネルギー管理士 徹底マスター」を使用しての所感 (Ⅱ電気の基礎)

‟Ⅱ電気の基礎”はメルカリで購入しました。実際のところ、‟Ⅱ電気の基礎”に関しても「エネルギー管理士試験講座」を使用したかったです。ところが、こちらの参考書は新書やメルカリでも販売が無く、手に入れることができませんでした (メルカリは出品者のタイミングにも依りますが)。そのため、「徹底マスター」を使用しました。

結果として、主に勉強した分野は‟情報処理と電気計測”であり、「徹底マスター」と過去問で対応できました。

※「Ⅰエネルギー総合管理及び法規」「Ⅲ電気設備及び機器」「Ⅳ電力応用」は使用していませんが、参考に掲載します。

2-3.「エネルギー管理士 電気分野 過去問題集(10年分)」を使用しての所感

過去問は10年分をこなせば十分だと思います。問題の出題形式、及び類題が何度も出題されていることが把握できます。個人的な感覚として、過去問10年分を通してみると、直近の過去問より古い過去問の方が問題の難易度が高いと感じました。

同じ過去問題集として、過去問12年分(電気書院出版)の書籍もあります。過去問10年分(オーム社)と過去問12年分(電気書院出版)のどちらを購入しようか迷いました。最終的に、以下の理由から過去問10年分(オーム社)の方を購入しました。

<過去問10年分(オーム社)を購入した理由>

●参考書「エネルギー管理士試験講座」「徹底マスター」のページ数が多く、参考書の勉強も時間がかかると考えました。過去問題集は掲載年数が少ない方を選択しました。

●オーム社の方が縦横の寸法が大きく、使いやすいと感じたました

オーム社:横18.2 x 厚さ3.6 × 縦25.7 cm

電気書院:横15 x 厚さ4.2 x 縦21 cm ※寸法はAmazonより引用

掲載数の差は2年分であり、合否に大きく影響することはないと思います。

※電気書院の過去問は使用していませんが、参考に掲載します。

2-4.参考書と過去問の総評

様々な参考書や過去問題集について記載してきました。正直なところ、どの出版社のものでも良いので、参考書と過去問の両方を一式揃えれば十分だと思います。あとは勉強するのみです!ただし、参考書のみだと演習問題が足りず、過去問のみだと知識の整理が難しくなると思います (特に法規関係の勉強は参考書と過去問の両方を揃えた方が良いかと。Ⅲ電気設備及び機器では電験の参考書でも対応できると思います)。

試験会場では、「エネルギー管理士試験 [電気分野] 徹底研究 (オーム社) (不動弘幸(著))」を使用されている方が多いと感じました。

3.さいごに

これらはあくまで私の所感です。勉強方法や参考書がすべての方に合うとは限りませんのでご注意を。

ではまた!

いいなと思ったら応援しよう!