フォビオンセンサー vs ベイヤーセンサー~ SIGMAカメラでの比較

SIGMA dp2 merrill (Foveon sensor)

SIGMA fp + Leica Summilux 35mm/f1.4 2nd(bayer sensor)

対立としての比較と題しているが、そもそも比較対象になっていない。

センサー対決と言いつつ、fpのレンズは超個性派のクセ球ですので(笑)

そもそも、等倍でネチネチ写真を突くようなことは嫌いでして、今回の比較はセンサーによって変わる撮影者の意識についてです。

写真の比較は動画にしていますので、よろしければそちらを見てから詳細に進んでいただければ幸いです。

フォビオンセンサーとベイヤーセンサーの違いとは?

そもそもFoveonセンサーとは?Bayerセンサーとは?

については上記リンクをご覧ください。

単純に言えば、Foveonセンサーは使い勝手を犠牲にして画質重視。

Bayerセンサーは使いやすいけど、取得した情報をより加工するもの。

実際の写真を見比べてみよう!

SIGMA dp2 merrill (Foveon sensor)

SIGMA fp + Leica Summilux 35mm/f1.4 2nd(bayer sensor)

※写真は無加工Jpeg、note用にリサイズしています。

ぱっと見だと、やはりFoveonセンサーの方が緻密な描写。

トレーラーハウスの材質、木、アスファルトの質感。そして靄のグラデーションの描写はさすがFoveonセンサー。

Bayerセンサーの方は、カラーモードやWBの影響が強いが、全体的に均質な質感で統一されている。

Leicaレンズのシャープな写りと、オールドレンズならではの周辺光量落ちにより、主題が明確に自己主張している。

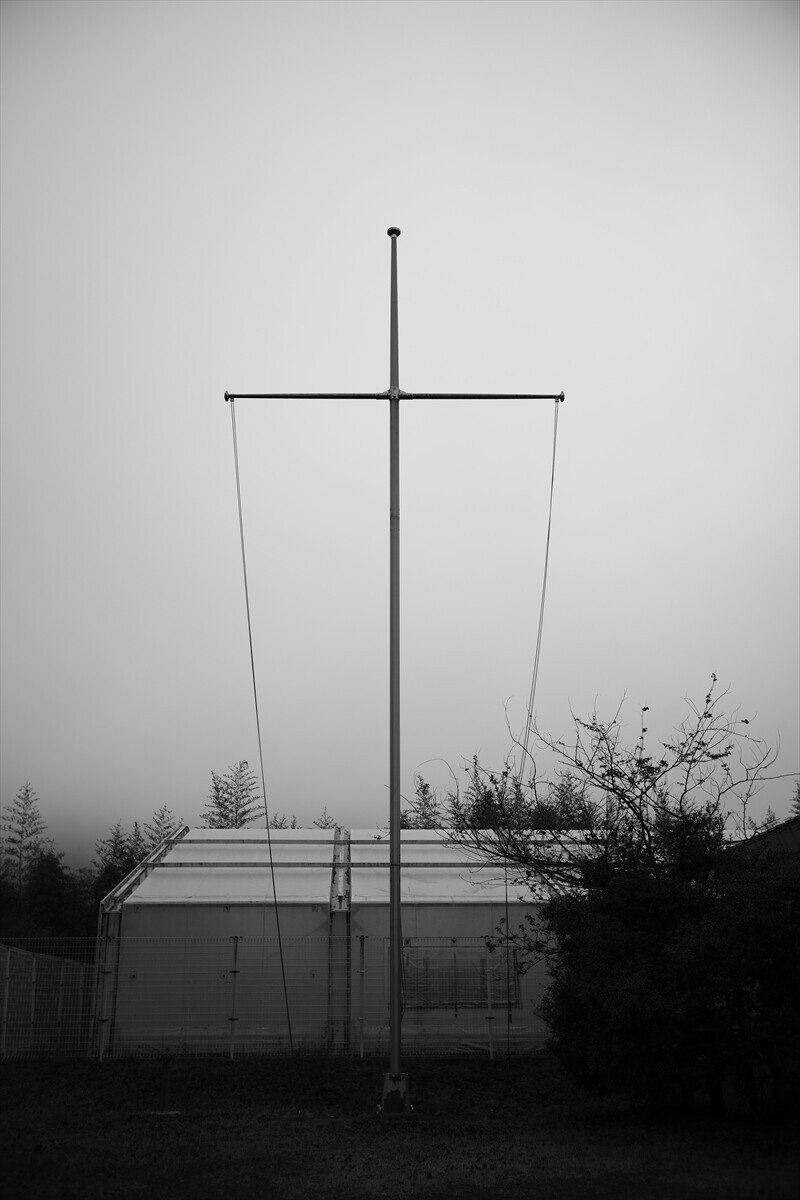

SIGMA dp2 merrill (Foveon sensor)

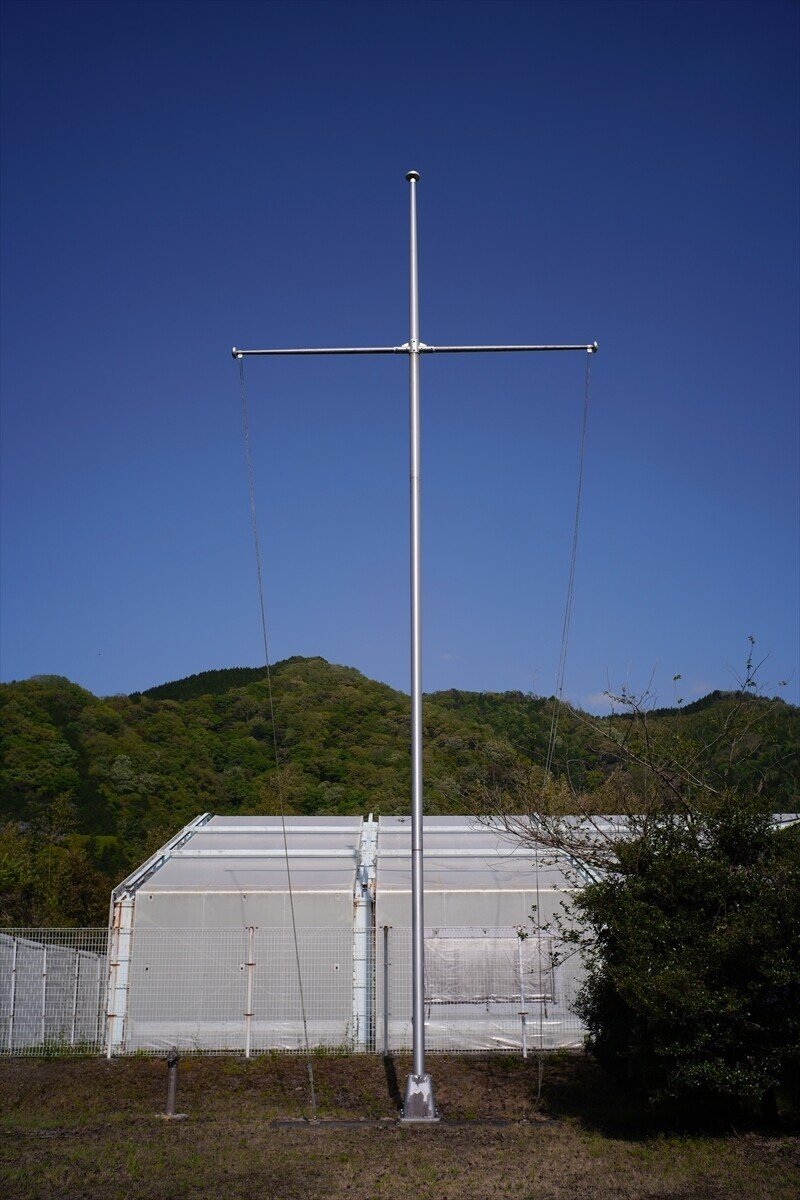

SIGMA fp + Leica Summilux 35mm/f1.4 2nd(bayer sensor)

Foveonセンサーといえばモノクロ。

露出がアンダー過ぎたが、明暗のグラデーションの移ろいがきめ細やかさすがだ。

SIGMA dp2 merrill (Foveon sensor)

SIGMA fp + Leica Summilux 35mm/f1.4 2nd(bayer sensor)

レンズがdpは35mm換算45mm、fpのLeicaレンズは35mmなのであしからず。

FoveonセンサーはJpegだと色が暴走するなんて言われてるが、そこまで酷いようには思わないけど、やはりクセがあるなあ。

SIGMA dp2 merrill (Foveon sensor)の写真

SIGMA fp + Leica Summilux 35mm/f1.4 2nd(bayer sensor)の写真

センサーの違いで写真は変わるのか?

dp

PCで重箱の隅をつつくように調べればセンサーの特色なんかは目に見えるだろうが、正直なところそれは議論に値しない。

それはシーソーゲームのようなもので、どちらにも得意不得意があるからだ。

Foveonセンサーは、明暗のグラデーションの描写が特に美しいと感じた。そして緻密でカリカリな写真は、Bayerセンサーのそれを凌駕する。

しかし、かなり被写体と環境を選ぶ。Foveonセンサーカメラは、Foveonセンサーの真価が発揮するところで使うという前提の方が楽しめると思う。

例えば風景写真、森の緻密な緑、水の立体感、自然の空気の存在感、このような質感重視の撮影にはこれほど良いカメラはない。

だが、とにかく使いづらい。動体は苦手で、ポートレートは写りすぎること、そして肌の色が少し変になることが多いのでRAW現像必須だ。

dp

撮影に要する労力は、それはすごいものだ。

とにかく簡単には撮らせてくれない。

手ブレ補正ほぼ無し、ISO400が限界(これ以上はザラザラになる)、となれば必然と光を読みながらの撮影になる。要するにフィルムカメラと使い方が同じなのだ。

ということで、基本的に三脚ありきのカメラだ。データ量が重たいので、処理速度も遅いため、一枚一枚しっかりと撮ることになる。

fp

Bayerセンサーは、とにかく撮影が簡単だ。

ISOはかなり上げても画質に影響はない。そのため、好きな表現を演出することが可能だ。

それにとにかくフットワークが軽くなる。処理速度も早く、カメラに任せておけば余程極端な状況以外は撮影に集中できる。

fp

しかも最近のBayerセンサーは高画質化しており、Foveonセンサーと遜色ない描写が簡単にできる。

dp

しかし、Foveonセンサーでなければならない被写体ももちろん存在する。

このような風景写真であれば、手前から最奥までとにかくカリカリに仕上げるFoveonセンサーの真価は細部に宿る。

この質感の追求は、Foveonセンサーの醍醐味なのだ。

dp

この暴れん坊カメラでしか撮れない被写体、三脚を据えて一枚一枚に多大な意識を注入して撮る行程というものがなければできない写真はあるのだ。

『量を捨て質に賭ける』これがFoveonセンサーを使う理由だ。

fp

Bayerセンサー、しかもSIGMAfpのような軽快さで、しかもLeicaの名玉が使えるとなると、とにかく感情の趣くままに撮りまくる。

その中で生まれるものももちろんあるし、無用なストレスを抱えないからこそ撮れるものもある。

『質より量ではなく、量の中から生まれる質』これがBayerセンサーだと思う。

fp

このように、センサーの違いは『何を撮りたいか』であり、『何が撮りやすいか』なのであるとすれば、そこにあるものはまさしく撮影者の嗜好であり思考なのだ。

僕は撮影の際に、カメラを3台は持ち歩く。非常に荷物が増えるが、『撮りたい!』という出会いに答える最適なカメラの選択肢があることで、撮影行為の楽しさが跳ね上がる。

この撮影ポイントの選択には、多様なカメラ(センサー)の選択肢が影響を与えるからだ。

最近は、FoveonセンサーとBayerセンサーのデジタルカメラと、中判フィルムか35mmフィルムのカメラを持ち歩いている。

これだけ選択肢があれば、撮影に対する脳内センサーをより広範囲に拡げることができ、かつ多層構造にすることができる。

もちろん、レンズの多様性でもこれが可能であるが、センサーの多様性はなかなか趣があって楽しい。

なんせ「この景色はFoveonセンサーに合うんじゃないか?」と思って歩くだけでも世界は違ってくるのだ。

何気ない世界には、Foveonセンサーや中判フィルムでしか見つけることができない『景色』があるのだ。

それにはカメラがなければならない。

だからこそ、沼というものが存在し、我々がそこでのた打ち回ることができるというわけなのである(笑)

今回の記事に関係するリンク

動画も見てね!

Foveonセンサーの魔力について

SIGMAfpとLeicaレンズと構図について

中判フィルムのススメ

そんな僕のnote写真集

いいなと思ったら応援しよう!