お題への回答

Xにていただいたお題への回答です。

いただいたお題は

1.電験一種を取ろうと思ったきっかけ

2.モチベーションの維持方法

3.一種の難問

では1.から回答していきます。

1.電験一種を取ろうと思ったきっかけ

箇条書きで上げると下記の3つです。

①電験二種に余力をもって合格できたため

②異動の条件を有利にするため

③一種の問題集を確保できていたため

自分語りになりますが、それぞれ説明していきます。

①電験二種に余力をもって合格できたため。

2022年度に電験二種一次機械と二次を受験しましたが、一次機械は約9割、二次は約8割の得点率であり、割と余裕をもって合格しました。

二種合格者の平均より高い得点であったと自信があったので、二種で終わるのはもったいなく感じ、一種に挑戦することとしました。

②異動の条件を有利にするため。

この理由はどちらかというと一種受験時よりは二種受験時の主なモチベーションです。

私は現在営業をしているのですが、自身の特性的に営業は向いていない自覚があります。また、仕事で技術関係の仕事に触れる機会がありましたが、営業の何倍も楽しかったため、技術関係で今後働いていけないかと模索することしました。

その上で目を付けたのが、自社の工場で必要にも関わらず、有資格者が少なく、かつ高齢化している第二種電気主任技術者でした。

①で電験二種に余力をもって合格できたと書きましたが、年齢を重ねるに連れて職種の変更は不利になる自覚があるため、時間を掛けて合格を目指すわけにもいかず、必ず今年合格するという気概で勉強した結果でした。

残念ながら二種に合格しても異動することができず、一種を取得すれば更に異動に有利に働くかと思い、勉強することとしました。

③一種の問題を確保していたため

他の方の一種受験のブログで、いくつか拝見した一種受験の感想が過去問の入手が困難であることでした。

そのため、三種の勉強をしていた頃から、絶版や版が変わった一種の問題集が定価・安値で販売しているものを見つけたさいにはは、購入していました。

そのため、二種合格時には一種の現行制度になってから最新の問題まで、ほとんど確保した状態でしたので、勉強しないと損という思いもありました。

2.モチベーションの維持方法

以下の二つが勉強を続けれた理由になったと思います。

①自習室を借りて勉強した

②解いた問題数をXに投稿した

以下詳細です。

①自習室を借りて勉強した

「やる気」があるから「行動」するのではなく、「行動」するから「やる気」が出るという記事をどこかで見ました。

そのため、意識していたことは勉強のモチベーションを保つというより、いかに行動を習慣化しやすい環境を作るかということで、その一つが自習室を借りることでした。

地理的に私の自宅は会社と自習室の間にあるのですが、一度自宅に立ち寄ると、その後自習室に行かない恐れがあるため、業務後は自宅を横目に見ながら直接自習室に向かいました。

また、土日は自習室の近くの飲食店で朝食を取り、その後勉強することで、朝から外出することへの抵抗感をなくしました。また、勉強中にスマホを弄ってしまうこともあるため、土日はスマホを家に置いて自習室に向かうこともありました。

Xを見ていても、業務後に会社で勉強する方、ファミレスやカフェに行って勉強する方、図書館で勉強する方がいますが、これも勉強に取り掛かる抵抗感を少なくしているのではないかと思います。朝から家で勉強でしてる方も沢山いますが、私には無理でした。。。

②解いた問題数をXに投稿した

一日の終わりに、問いた問題数をXに投稿していました。Xの皆さんも優しいので、沢山ファボっていただき、モチベーションが上がりました。また、勉強しない日・少ない日が一目瞭然なので、自分にプレッシャーを掛けれました。

また、勉強時間ではなく、問題数で投稿していたのは、単に勉強の途中で睡魔に襲われたり、スマホを弄ったりするため、正確な勉強時間を計測することができないためです。

3.一種の難問

お題は「難問ランキング」を作ってほしいでしたが、一口に難問と言っても難しさの方向性が違ったりしますので、

①計算が重い難問

②初見では解答が困難な難問

③私が捨てた問題

の3つに分けて2問ずつ取り上げます。※全て計算問題です。

①計算が重い難問

計算が難しい問題は、完答まで時間がかかる上、途中で計算ミスが発生しやすいので、なまじ解法が分かってしまうとドツボに嵌る可能性が高いため、一番凶悪かもしれません。(全く解けない問題が出題された場合は、切り換えて別の問題を解けば良いので)

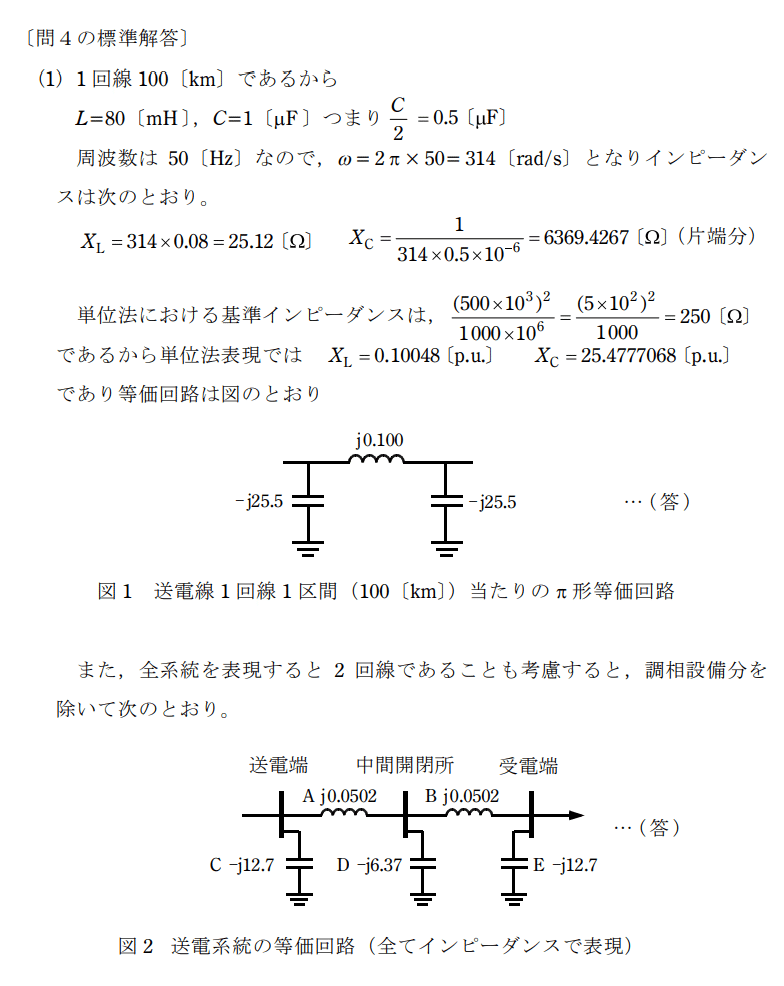

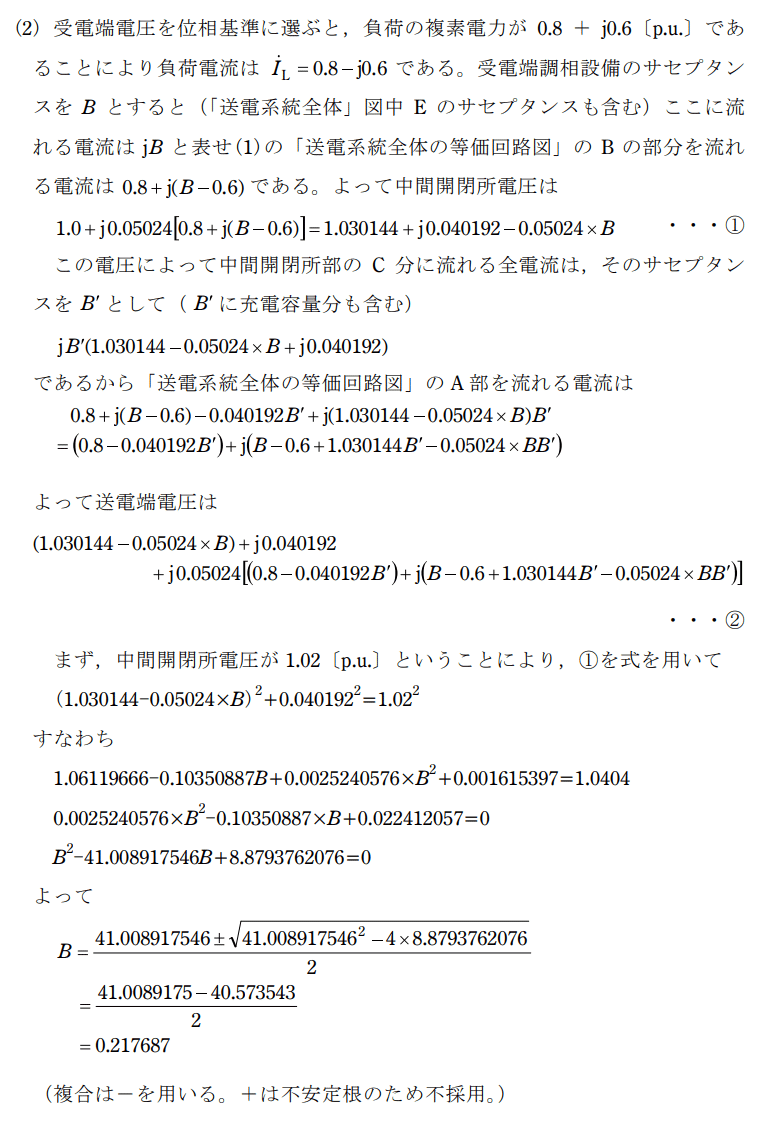

取り上げるのは、電力管理のH25問4とH24問3です。

まずは、H25の問4から

(ア)平成25年 電力管理 問4

公式解答は以下3ページ

(1)は基本問題ですが、(2)の計算がとてつもなく重いです。実際に私がこの試験を受験していたならば、(1)を解いて、(2)の計算が重いことを途中で悟り、方針を書いて一旦解答を止め、試験時間が余ればできるところまで計算を進める方針にしていたと思います。(完答は無理)

(イ)平成24年 電力管理 問3

公式解答は4ページ

並行2回線送電線における一線地絡故障の問題です。

一線地絡故障も、2回線における中間地点の故障も、他の問題で出題されておりますので、解法自体は難しくありません。

しかし、この問題は(3)でΔ-Y変換を、正相、逆相、零相インピーダンスの計3回行う必要があり、それだけでも計算量が多いです。

また、解答を行う上で、いくつも図を書く必要がありますので、そもそも3ページしかない解答用紙内で全て解答でるのかが謎です。

問題の内容自体は基本事項の積み重ねですので、演習する価値はあると思います。

もし私がこの年に受験していたら、計算の沼に嵌っていた可能性が高い気がします。

②初見では解答が困難な難問

共に電力管理で令和3年のニュートンラフソン法と平成30年の過渡現象です。

(あ)令和3年 電力管理 問3

公式解答は以下の通り

四端子定数以外で、線路インピーダンスを行列で表すことがないため、面食らうと思います。

この問題が出題された令和3年度は合格率が10%を切っており、多くの受験者を苦しめたのではないかと想像しております。

ただし、慣れてしまえば今まで学んだことの積み重ねですので、一度解法を理解してしまえば、そこまで難しさは感じません。

(い)平成30年 電力管理 問3

続いて標準解答です。

次が平成30年問3の過渡現象の問題です。

一次試験でも過渡現象は出てきますが、この問題の特徴は電源が直流でなく交流であることです。

(1)~(4)は理解できましたが、(5)で実際に解を求めることがとても難しいです。

上記の標準解答では、4行で何故か4行であっさり終わっていますが、電験王の問題種ではほぼ1ページに渡り、(5)の回答が書いてあります。

定常解と過渡解を求めていくのですが、そのような解き方を知らないため、初見では解答できません。

とはいえ、これは私の数学的素養が少ないだけの可能性もあるのですが…

この問題で解答方法は学んだので、今年度同様の問題が出題された時は解答しないといけないと思っていました。

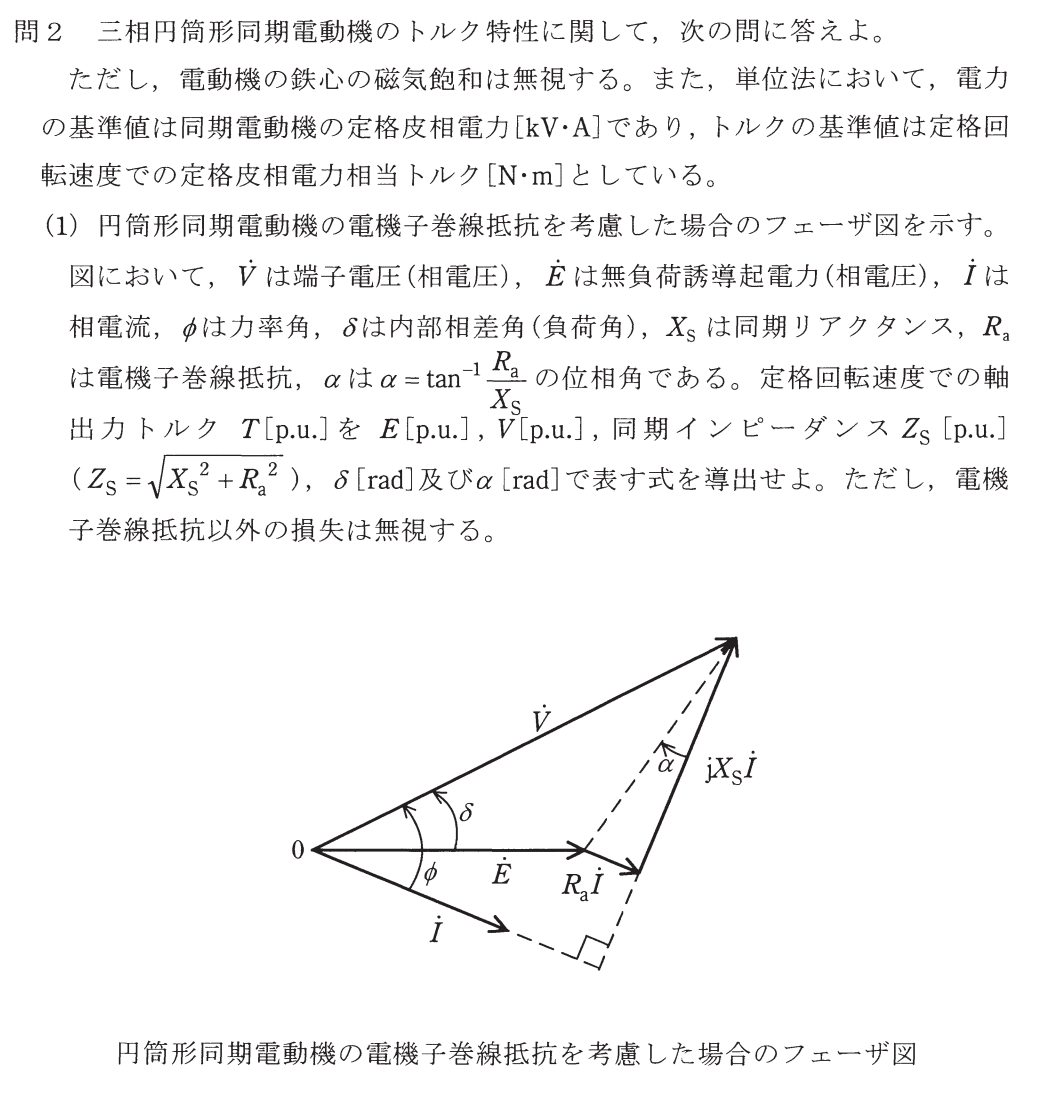

③私が捨てた問題

最後に私が捨てた問題ですが、どちらも機械制御で平成28年問2(同期機)と平成29年問4(自動制御)です。

機械制御はパワエレを捨てても、3問中2問解けばよいので、難問は捨てて良いと判断していました。

自分が分からない以上、解答載せるのも何か違うため、問題だけの載せます。

なお、平成28年問2は抵抗が絡んだ同期機の問題だったので、本番で抵抗が絡む問題が出たときは、極力選択しないこととしました。

平成29年問4の自動制御は、根拠跡法という謎の概念でした。この年以外根拠跡法は出題されていないため、本番に根拠跡が出た瞬間に別問題を選択することにしました。

①平成28年 機械制御 問2(同期機)

②平成29年 機械制御 問4(自動制御)