〜右脳の脳トレ〜「LaQのススメ③公式ガイドブックの紹介編」

↑上記の作品は2018年の年末頃、LaQクラスタの有志で開催された、日本ご当地ビルドアップロボ選手権の福岡代表で、北九州のスペースワールド(閉園してしまいましたが)をモチーフに作った作品。当時脳腫瘍はかなり進行しており、絵はボロボロでしたが、公式ガイドブックを参考にLaQだけは何とか作れていたのです。

この記事は3554文字です。(前回同様、画像が多いので読みやすいと思います。)

今回の右脳の脳トレは、「LaQのススメ③公式ガイドブックの紹介編」です。

前回の②の記事で、LaQはテクニックが詰まったレシピ帳が何より大事とお伝えしました。しかし何度も同じレシピで作れば、飽きてしまうのが世の常。プチ改造では限界があります。

せっかくパーツを買い足ししても、「今度は〇〇を作ってみたい!」とチャレンジしてみても、「思い通りの形に落とし込むのがとても難しい」。それがLaQ唯一の弱点でしょう。

7種類の基本パーツをどう応用したら「自分が作りたいもの」を完成させる事が出来るのか、その答えがわかりにくく敷居が高いからです。

そんな時に助けとなるのが、ジャンルごとにたくさんの作例を紹介してくれる、なんでも作れるLaQマスター、浅川直樹さんの「LaQ公式ガイドブックシリーズ」なのです。

LaQガイドブック好評発売中!

— 浅川直樹/Naoki Asakawa(LaQマスター) (@nasakwa) December 6, 2020

●『LaQ鉄道大百科』 鉄分多めの本格派。

●『LaQダンジョンワールド』 LaQでダイスバトルができるゲームブック(二次創作版権フリー)。

●『LaQ上達テクニック』 LaQが上達するテクニック満載!

●『LaQコロコロワールド』 超遊べるオモシロモデルがいっぱい! pic.twitter.com/VEYkWtw3Uw

ちなみに公式ガイドブックの一部は、AmazonのKindle Unlimited読み放題の対象サービスもあります。ですが私はあえて紙媒体のガイドブックをお勧めします。脳腫瘍患者にとって、長時間のデジタル作業は脳と目の疲労が、アナログに比べ激しく大きいからです。紙媒体のガイドブックは「ヨドバシドットコム」の通販か、書店での取り寄せがよいかもしれません。

それでは早速、公式カイドブックの一部から、作成した作品の紹介にいきましょう!

ガイドブックでわからない事があれば、浅川さんに質問しましょう。丁寧に教えてくれますよ♪

「LaQ昆虫図鑑」から「アブラゼミの羽化」。羽化したばかりのセミって半透明に青みがかってとっても美しいのですよね。その情景をジオラマ風でよく捉えている素敵な作品です♪

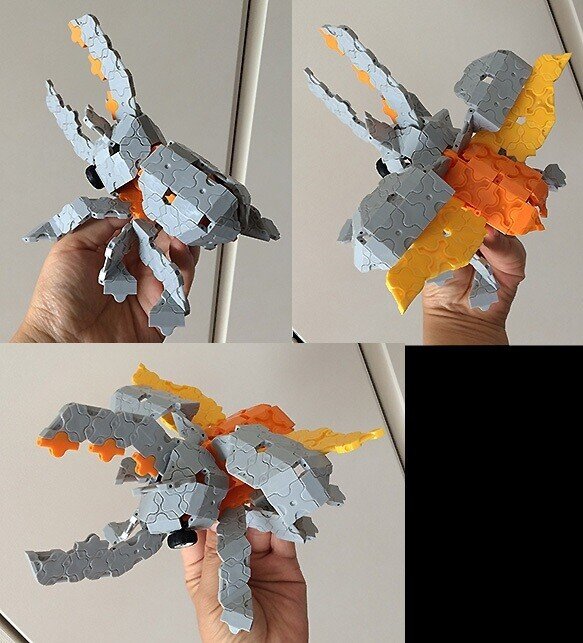

同じく「LaQ昆虫図鑑」から「ネプチューンオオカブト」の配色変更&プチ改造で飛翔ポーズver。元のデザインが良いからこそ、プチ改造のし甲斐があるというものです(笑)

同じく「LaQ昆虫図鑑」から「カブト虫」VS「ノコギリクワガタ」。カブト虫は羽根が、クワガタはアゴのハサミが可動します。このギミックがとっても斬新!虫好きにオススメの一冊です。

お次は「LaQ海のいきもの図鑑」から「アメリカンロブスター」の配色変更ver。

巨大なハサミはばっちり可動します。甲殻類は重量感があって格好良いでのです。多脚大好きー!

同じく「LaQ海のいきもの図鑑」から「シロナガスクジラ骨格」グレーに配色変更ver。恐竜やいきものの骨格はLaQマスター浅川さんの十八番!私も大好きなモチーフです♪

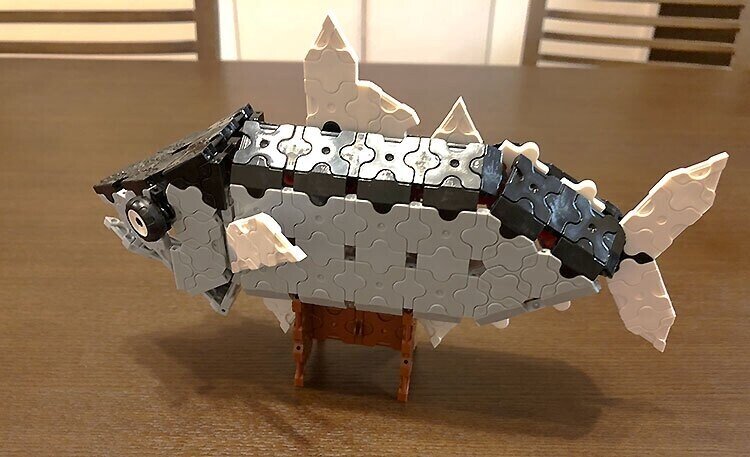

同じく「LaQ海のいきもの図鑑」から「マグロ」とみせかけて・・・

パカーンと半身を割ると、実は「マグロの解体ショー」でした!遊び心を刺激する仕掛け満載(笑)三角と四角パーツは表は滑らかですが、裏面は凹凸があり、その違いを作品に活かすのもテクの一つなんです。

「LaQどうぶつ園図鑑」から「ヒツジ」「スカンク」「コアラ」「コツメカワウソ」。特にヒツジのモコモコ感とコツメカワウソのずんぐり体型が、特徴掴んでいてとってもお気に入り♬

他のガイドブックもですが、小~中サイズモデルは多角度からの写真や分解図をヒントに、自分で真似して作るようにデザインされているページもあります。写真を見ながら見えない部分を想像し作る脳トレとも言えるでしょう。

煮詰まった時は7種類の基本パーツを片っ端から試してみれば突破口が開くはず。パーツの種類が少ないからこそできる荒業ともいえますが、これもLaQの面白いポイントの一つです。

「LaQどうぶつ園図鑑」はジオラマを作る事を想定しているので、小動物も小さいモデルが多く可愛いんです。特にお猿の仕草とか、もー最高!小さなお子さんのごっこ遊びにもオススメの一冊です。

お次はちょっと難易度の高い「LaQウルトラテクニック」から「馬」。ウルトラの名は伊達じゃない!全体のシルエットをよく捉えていて、しかも首と後ろ脚が可動するので、写真映え待ったなしのウルトラオススメレシピです。(大事な事なので3回言いm・・・)

同じく「LaQウルトラテクニック」から「アパトサウルス骨格」。これも長い首と尻尾まで可動するので、メリハリのあるポーズがつけられます。よくこんなテク思いつくなぁ…と感心しきり。今後発売予定の新パーツ「ボールジョイント」登場で、恐竜骨格シリーズも含め、更なる進化を見せてくれるでしょう。

同じく「LaQウルトラテクニック」から「ホホジロザメ」。特徴といい配色といい目の付け方といい・・・口の中まで本当に良くできてます。

他にも作りたいモデル満載で、中級~上級者にオススメの一冊です。

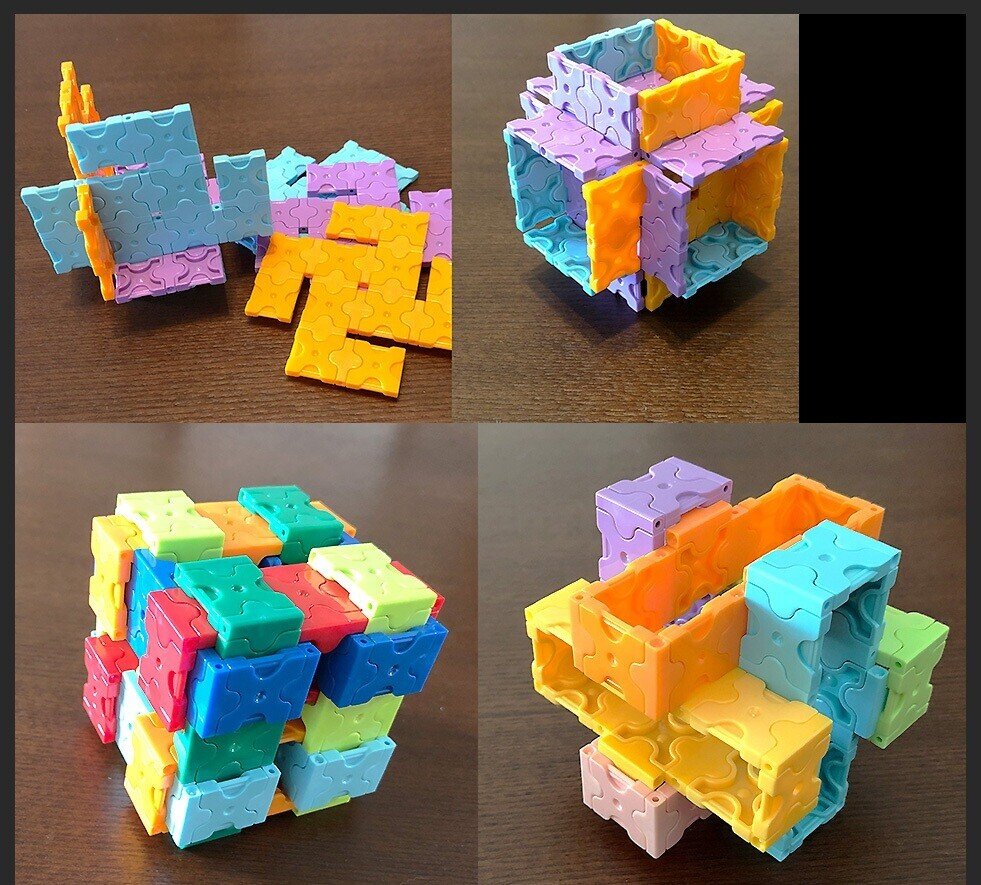

こちらはちょっと趣向を変えて、「LaQ超スーパーテクニック」から「頭の体操」。

最初の問題から詰まったのですが、同じパーツを分解してくっつけて最終的にお手本の形を組み上げればOKというルールに数時間悩んでようやく気付きました。

☆1(低難度)~☆7(超高難度)まであるのですが、私は☆2まで。☆3で心が折れました。ギブです。ギブ~~(涙

ちなみに画面左下の問題は解いた後、no.6をガチガチにくっつけて遊びました。実際にやってみれば、あまりの硬さに驚くでしょう。(笑)

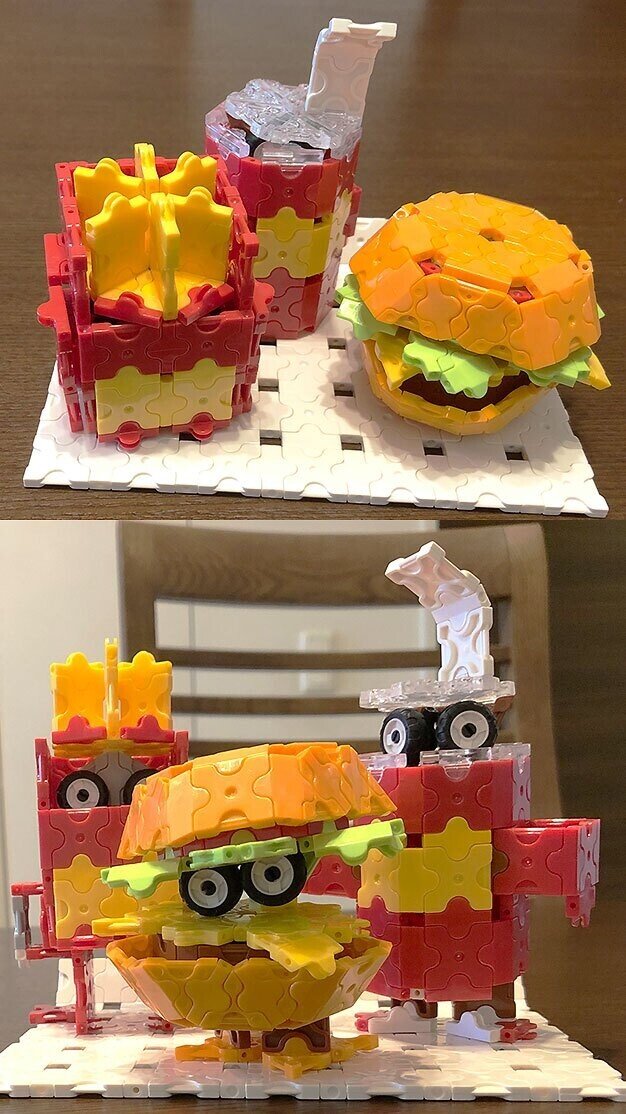

こちらはtwitterでとっても評判の良かった「LaQ上達テクニック」から「ポテト&ハンバーガー&ジュースロボ」。ファーストフードでときめかない子はいないでしょう。しかも!何と変形してロボになっちゃうんです。浅川さんは何でも作れちゃうのは勿論の事、変形ギミックの達人でもあるんです。是非3体とも作って遊んでみてほしい、美味しそう+楽しめる作品です。

同じく「LaQ上達テクニック」から「ロードローラー」(JOJO好きなら・・・わかりますよね!)ハマクロンミドルホイールを上手く連結させるテクを使った作品。

「LaQコロコロワールド」から「ティラノ・バイク」。バイクの構造を知らない&初チャレンジだったため、完成するまで数日かかりました。本物のバイクと一緒でちゃんと可動するので、写真映えするポーズが撮りやすいんです。恐竜好きな事もあり、ひと月飾って堪能した思い出のある作品です。派生型のトリケラバイクもいつかチャレンジしてみたい♪

「LaQ大百科DX」から「ロボットアーム」二刀流。グリップを握ると小さいものでもしっかり掴み取る事ができます。基本パーツだけで、ものを掴めるギミックまで作れちゃうんです。

この画像はまだ娘が幼稚園~小1の頃だったか。アームを握ってる手がちっちゃい。懐かしいー♬(それが現在は反抗期まっしぐらです。むっきー!)

そして一番最後に、一風変わった異色ガイドブック、ボードゲーム形式の「LaQダンジョンワールド」から、「ナイト」(他のキャラも沢山作り方が載っています。オススメ!)を紹介して締めくくりたいと思います。

上記の画像の通り、こんなに小さいキャラでポーズがとれるんです。しかも頭を軽く連打すると、腕がパタパタ動いてとっても可愛いんです♪

ガイドブックを読めば「なーんだ。こんな仕掛けだったんだ!」と拍子抜けするかもしれません。でもこんなギミックは、このガイドブックが発売されるまで、誰も思いつかなかった事が驚きなんです。

たった7種類の基本パーツだけで、新しいテクニックやギミックが生まれ続けている。それがLaQが今も進化し続けている事の証なんです。

公式ガイドブックはLaQマスター浅川さんを筆頭に、LaQを生み出してくれたヨシリツの社員さんやLaQハカセさん。そしてガイドブック制作にかかわる、たくさんのLaQユーザーやLaQ名人の協力と研究の賜物です。

公式サイトには毎月開催されているLaQ芸術祭(オリジナル作品限定)と呼ばれるコンテストも開催されています。素敵な応募作品も見る事ができます。じゃんじゃん作って応募してみて下さいね。

以上「LaQのススメ③公式ガイドブックの紹介編」でした。

「備忘録」と「LaQ」。これでnoteで伝えたかった事の8割は終える事ができました。そしてようやく絵とLaQの再始動の準備は整いました。やり方を変え工夫を凝らし、諦めなければ脳が活性化し新たなステージに進むことができるはず。脳腫瘍と共存の道を探りながら、一歩一歩頑張ります。今まで監修に付き合ってくれた夫に感謝。