Ⅳ-#3 マップの構成(2)

1.中核理念+7領域×3階層

前回について、ビジョン分析マップについて、もう少し踏み込んで見ていきましょう。

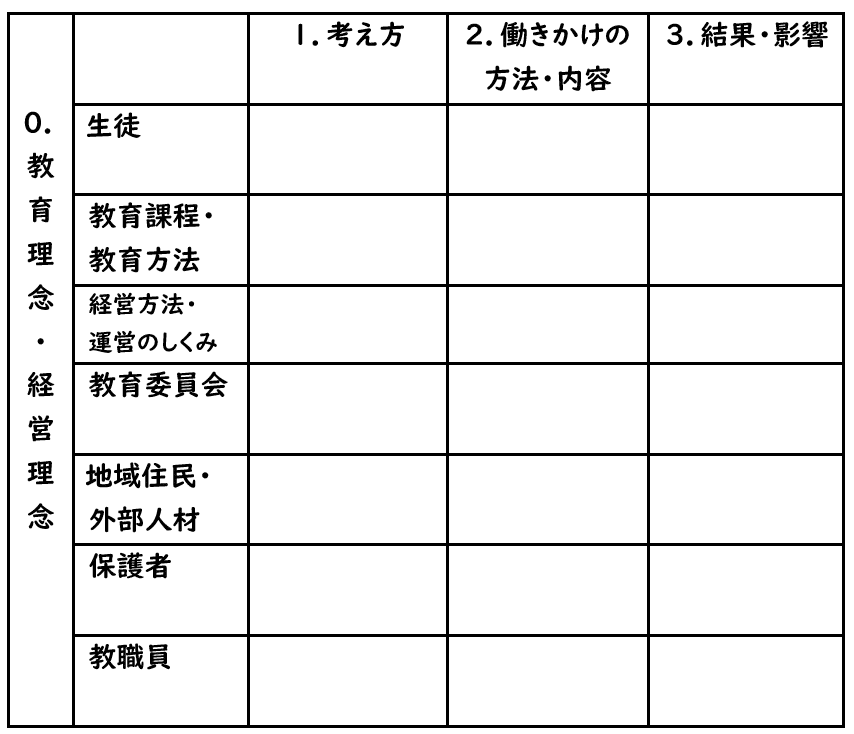

上の図にあるようにビジョン分析マップでは、教育観の中核にある教育理念や経営理念を中核に、リーダーの働きかけの領域をa)教職員、b)児童生徒、c)教育課程・方法、d)経営方法・しくみ、e)教育委員会、f)地域住民・外部人材、g)保護者の7つに分けて考えてみます。

そしてそれぞれの領域は1.考え方、2.働きかけの内容・方法、3.結果・影響の3つの階層で見ていくことにしています。

2.マップの中身

教育理念や経営理念はリーダーが「子どもはこうあって欲しい」「教育はこうあるべきだ」と考えている理想像や哲学のようなものを意味します。これは外向けに示された学校教育目標と同じであるとはかぎりません。

「1.考え方」とはリーダーが、その領域に関して、どんな理想や課題を抱いているか、「2.働きかけの内容・方法」とは、その対象に対してどのような働きかけをしているか、「3.結果・影響」とは具体的にそれがどのようなかたちになって顕れているかを示すものです。

たとえば、自校の児童生徒に対して、「全体的に聞き分けのいい子だけど、おとなしくて挑戦意欲にかける。失敗してもいいからもっと色々なことにチャレンジできるような児童生徒を育てたい」と考えていたとします。

例えばそんなときには教育理念の部分には「子どもに試行錯誤を」、

考え方の欄には「生徒」の欄に「失敗の経験が足りない」、「レジリエンスが低い」といった文言が記されるかも知れません。働きかけについては「教育課程・方法」の欄に総合的な学習の時間を使って「プロジェクト型の学習を導入した」、影響については生徒の欄に「授業中の質問が増えた」という反応が聞かれるかも知れません。(あくまでも一例です。)

次の回では、このマップをどのように作成していくのかについて見ていくことにします。

(次回につづく)