Ⅶ-#2 3つのコンポーネント

以下プリズムカリキュラムを構成する三つのコンポーネントに則してその仕組みを説明します。

①プログラムデザイン

学んだ事を横断的に活用して、課題を発見・解決してく力-汎用的能力が強調されています。汎用的能力を高める取組は様々な教科・活動を通しても部分的には実践可能ですが、個々の活動がバラバラに配置されているだけでは、大きな効果は期待できません。

また、子どもにとっては、活動目的が複雑であったり抽象的であったりすると意欲は沸いてきません。わかりやすい目標を追求する中で、児童生徒が様々な能力を発揮し、高めていくことができることができるようにデザインすることが重要です。そこでプリズムカリキュラムでは、シンプルな活動目的を設定し、その目標に向けて活動全体の流れを組み立てることでワクワク感を持ちながら、学習の充足感を高めていけるように工夫しています。子どもも教師も、活動に関係する他の地域の方々もワクワク感を持ちながら活動に参加することができれば、さらにその活動を発展させていこうとする意欲もわいてくるでしょう。

児童生徒も教員も意欲的に参加することができて(自己充足性)、学びが自ずと活性化していく仕組み(自律的発展性)を備えていることがプリズムカリキュラムの条件です。

②カリキュラム・プランニング

かつて学校の体験的な活動が「体験あって学びなし」と揶揄されたことがありましたが、児童生徒がワクワクと活動しているというだけで、それがそのまま学力に繋がるわけではありません。プリズムカリキュラムでは、プログラムの中で行う各活動を学力へと変換していく役割を担うのが、プリズムの部分を構成している教科・活動になります。中核となる目標追求をハブにしながら様々な教科・活動と関連づけることができないかを模索し、教科の単元と照らし合わせながら活動をタテにつないでいきます。

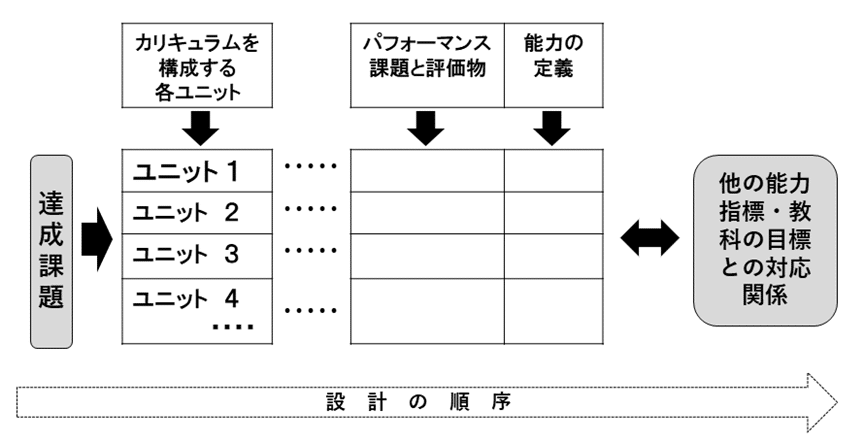

その上でプリズムカリキュラムのプログラム全体を分節化してユニット化し、各ユニットの活動内容との関係で教科や活動等の時数を配分していきます。活動時間数などの必要に応じて、各ユニットを分解してステップに分けることも可能です。

③アセスメント&フィードバック方略

プリズムカリキュラムにかぎらず、学校にプロジェクト型の学習の導入を検討する際に課題となるのが児童生徒の学習評価です。一般に活動の内容・方法を、汎用的能力の伸長をふまえた探究的なものにすればするほど、学力の伸長をペーパーテストで測ることは難しくなります。しかし一方で児童生徒の学力の伸長を測ることが難しければ、教員も本当に児童生徒が力を高めているのかが見えにくくなってきます。伸長する児童生徒の学力が見えにくくなると、学力不安等のアカウンタビリティの要求に応えることが困難になるばかりか、組織的に実践の課題を共有して改善に活かすプロセスまでも阻害されてしまう可能性があります。

この課題を解決する手段としてしばしば提案されているのがルーブリック(rubric)の活用です。ルーブリックとは児童生徒の活動の記録や成果物から、当初の目的がどの程度達成されているかを段階的に評価するための指標のことです。

これはプロジェクト型の学習の評価手段として妥当性のあるものと考えられますが、しばしば学校が直面する問題は、汎用的な能力の構成や表現には複数の指標(たとえば学習指導要領、学校教育目標・重点課題、自治体の教育理念、OECDの学力指標等)があり、カリキュラム評価の際に活用される課題との関係とを整理することが難しいことです。

そこで次に示すように実施計画を策定するに際しては、各ユニットを構成するパフォーマンス課題との関係で、評価物を収集し、関係する能力を定義します。一つのプログラムで伸長する能力はあまり煩雑になりすぎないように大体4つから8つ程度に押さえておくと整理がしやすくなります。その上で、それぞれの能力と他の能力指標との対応関係を一覧表として整理します(後述)。

次回からは 具体的なデザインの方法について解説してみます。

(次回に続く)