鉄道と道路を張り巡らせる時は今 -日本列島改造論・改-

交通インフラは衣食住と並ぶ生活の基本である。大災害時には交通インフラの重要性がより痛感され、日頃からの強度向上、発災時の早急な復旧が重要である。戦後の我が国は需要追随型の交通インフラ整備を進めてきた。今後は、安全保障や日本全体の活性化の観点で、交通インフラなどを先に整備して人を住まわせる発想も検討すべきだろう。

政府の無策が露見し交通インフラの重要性を再確認した令和6年能登半島地震

本年(2024年)元日の令和6年能登半島地震は、政府の無策が露見した。無策というよりも、既に国民に目を向けていない財務省などの姿勢が露見したと表現する方がより的確か。過疎地の復興は無駄だから予算はあまり回したくないという姿勢が垣間見える資料や発言が散見された。

一方、交通インフラの重要性が改めて浮かび上がった。令和6年能登半島地震では「能登半島の大動脈」とされる国道249号、奥能登につながる自動車専用道路「のと里山海道」、能越自動車道などの主要道路が寸断された。緊急車両や救援物資を運ぶ車が通る「緊急輸送道路(緊急道)」も多く含まれ、被災地への救助や支援などが難航した。海や空からの代替輸送ルートも考えられるが、アクセス地点や輸送容量が限られる。さらに津波が伴うような大地震の場合は、海からのアクセスの制約はさらに大きくなるであろう。

なお、「緊急輸送道路とは災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する基幹的な道路」であり(国土交通省サイト「緊急輸送道路」より)、1995年の阪神淡路大震災での教訓を踏まえて指定されることとなった。橋梁の補強などが優先的に実施されてきたが、道路の強度の基準を定めたり、のり面の整備などを義務付けたりしたわけではなく、予算制約があると緊急道の強度向上は後回しにされていた可能性がある。

現場を管轄している部門は現実的

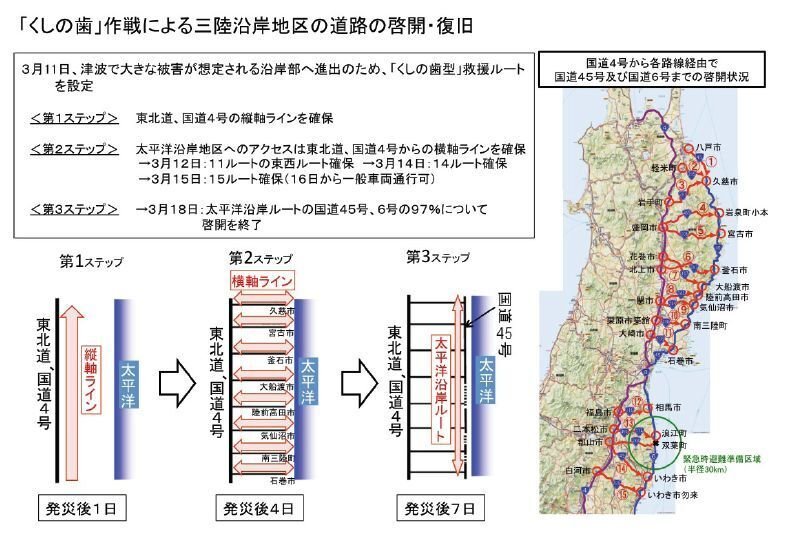

交通インフラの現場を管轄している国土交通省は、被災地の救助や支援に向けた交通インフラの復旧にいち早く取り組んだ。東日本大震災で実施したくしの歯作戦を応用し、能登半島でも図1のようなくしの歯状の緊急復旧を実施した。

その際、自衛隊の活躍と共に、被災地外だけでなく地元の土木事業者等の頑張りが大きかったと推測される。被災地の県や市などの地方公共団体との連携がスムーズに行くかも重要である。

図1:令和6年能登半島地震におけるくしの歯状の緊急復旧

参考図:東日本大震災におけるくしの歯作戦

衣食住交

大災害時に限らず、交通インフラは生活の基本である。人間はずっと家に引きこもっていては生活できず、距離の長短は別にして、生活するには移動をする必要がある。人や物が物理的に行き交うことが交通である。生活の基本を衣食住というが、衣食住交といってもおかしくはない(この発想については、大石久和・藤井聡『日本人は国土でできている』(2024年8月、産経セレクト)151頁など参照)。

徒歩圏内で日常生活が営まれていた近代以前においても、遠方との交易には道や港などがある程度整備されていることは重要であった。また、そうした交通の結節点や要衝が都や大都市になってきた(「人口減少下における持続可能な公共交通へ」(2023年3月15日)、「リニア、新幹線は変革の基盤」(2023年10月27日)なども参照)。

自動車、電車などが日常的な移動手段となり、航空機、大型船などが遠距離移動や物流で大きな役割を果たす現代、道路、鉄道、空港、港湾のような交通インフラは近代的な生活を営む上で欠かせないものとなっている。自然災害などで交通インフラが大きく毀損すれば、自宅が無事だったとしても日常生活に様々な支障が生じるのは、令和6年能登半島地震、東日本大震災、阪神淡路大震災などをはじめ、近年でも多くの日本人が経験してきたことであろう。

国境から街をつくる

(1)需要追随型の交通インフラ整備

交通は生活の基本であるが、戦後の我が国は需要追随型の交通インフラ整備を続けてきた。大都市圏への人口集中が加速し、都市圏が拡大し、そのことが都心部と郊外を移動する需要をさらに増加させ、鉄道や道路の整備・供給が追い付かない状態が長らく続いた。また、大都市間を結ぶ交通・物流の需要も高まり、新幹線や高速道路、地方空港などが続々と整備された。

一方、交通が不便な地域からは人口が流出し、ますます交通需要が減少して公共交通の運行減少や廃止などにより、さらに過疎化が進んだ。人口・交通での負のスパイラルに陥った地域が増加し続けている。

(2)安全保障や周縁都市建設の観点での交通インフラ整備

戦前は必ずしも需要追随型の交通インフラ整備を進めていたわけではない。東海道本線の新橋-神戸間の全線が開業したのは1889(明治22)年である。明治時代は朝鮮半島、満州、ロシアなどを見据えて、日本海側の要衝である敦賀港が重視されていたが、北陸本線の一部として敦賀港駅(当初は金ヶ崎駅)が開業したのは1882年(明治15)である。さらに1889年には敦賀と東海道本線が接続している。つまり、当時も交通の大動脈であった東海道本線の全線開業と同じ年に、敦賀港が東海道本線と鉄道で結ばれたことになり、安全保障の観点が交通インフラ整備の重要な要素となっていたことが分かる。

作家の日下公人氏は経済安定本部に出向した際、「満洲国で〝国をつくった〟という人もいて、そのお話を拝聴するとまず人口配置計画をつくる。国境を守るのは国の第一の仕事だからという。次に交通・通信網の基盤をつくる。それから産業を配置して最後に都市を計画的につくる」と聞いたと書いている(「【時局を斬る!:日本外交論】日本外交の使命」(公開日:2020年3月13日)より)。

「交通量が多いところから道路をつくるというのではなく、道路をつくってそこに人を住まわせ、工場を誘致するという議論」を考えていくべき時であろう(前掲『日本人は国土でできている』29頁)。「防衛費増額で地方創生との一石二鳥を狙う」(2024年10月4日)で全国に展開する自衛隊拠点の整備・強化に拠点周辺との連携の視点を取り込むことを提案したが、これはインフラを先に整備して人を住まわせる話や満州国の人口配置計画の話と同様の発想に基づく。

(3)日本列島改造論・改

日本の場合は国境というよりは周縁と表現した方がピンとくるようにも思うが、上記のように整備した周縁の都市は、日本列島の地上高速移動での核となる新幹線網へと在来線で接続していくのが望ましい(新幹線網については「リニア、新幹線は変革の基盤」(2023年10月27日)の図2を参照)。また、ところどころにある高速道路網のミッシングリング(道路網のうち途中で区切れている未整備区間)の解消を図ることも重要である。第一次石油ショックで頓挫した日本列島改造論の更新版とでも言うべきか。こうした投資は足下の経済も活性化させる。

なお、図2は2019年(平成31年)時点のものなので、現時点ではこの図よりはミッシングリングが解消されていることに留意いただきたい。

図2:高規格幹線道等のミッシングリング(平成31年4月1日時点)

ケインズやMMT(現代貨幣理論)は、投資の効果を強調するために意味のあまり無さそうな投資でも経済を活性化させる効果があることを提示しているが、いずれも意味のない投資よりもワイズ・スペンディング(wise spending:賢い支出)を行うことが望ましいとしている。財政均衡派や財政緊縮派の主張者たちは、ケインズなどがワイズ・スペンディングを推奨していることを敢えて触れないで批判しているように見えるが…。

話を戻すと、上記のような観点での交通インフラの整備・周縁都市の活性化のための投資は、「人口減少下における持続可能な公共交通へ」(2023年3月15日)の「ミクロ的には独立採算制の見直し」や「リニア、新幹線は変革の基盤」(2023年10月27日)の「(2)表面的なコストパフォーマンスに囚われるな」で書いたように、独立採算制を基本としたり、単体での費用便益に囚われると大局を見失う。日本列島を守る観点、日本全体の活性化、日本国民の未来永劫に亘る繫栄などを実現する投資と考えるべきである。

20241127 執筆 主席研究員 中里幸聖

前回レポート:

「税収と景気(番外編)-『年収の壁』引上げの効果-」(2024年11月14日)