2024年におけるCALUSARI考察 ~2025年1月3日の復活に寄せて~

■CALUSARI復活

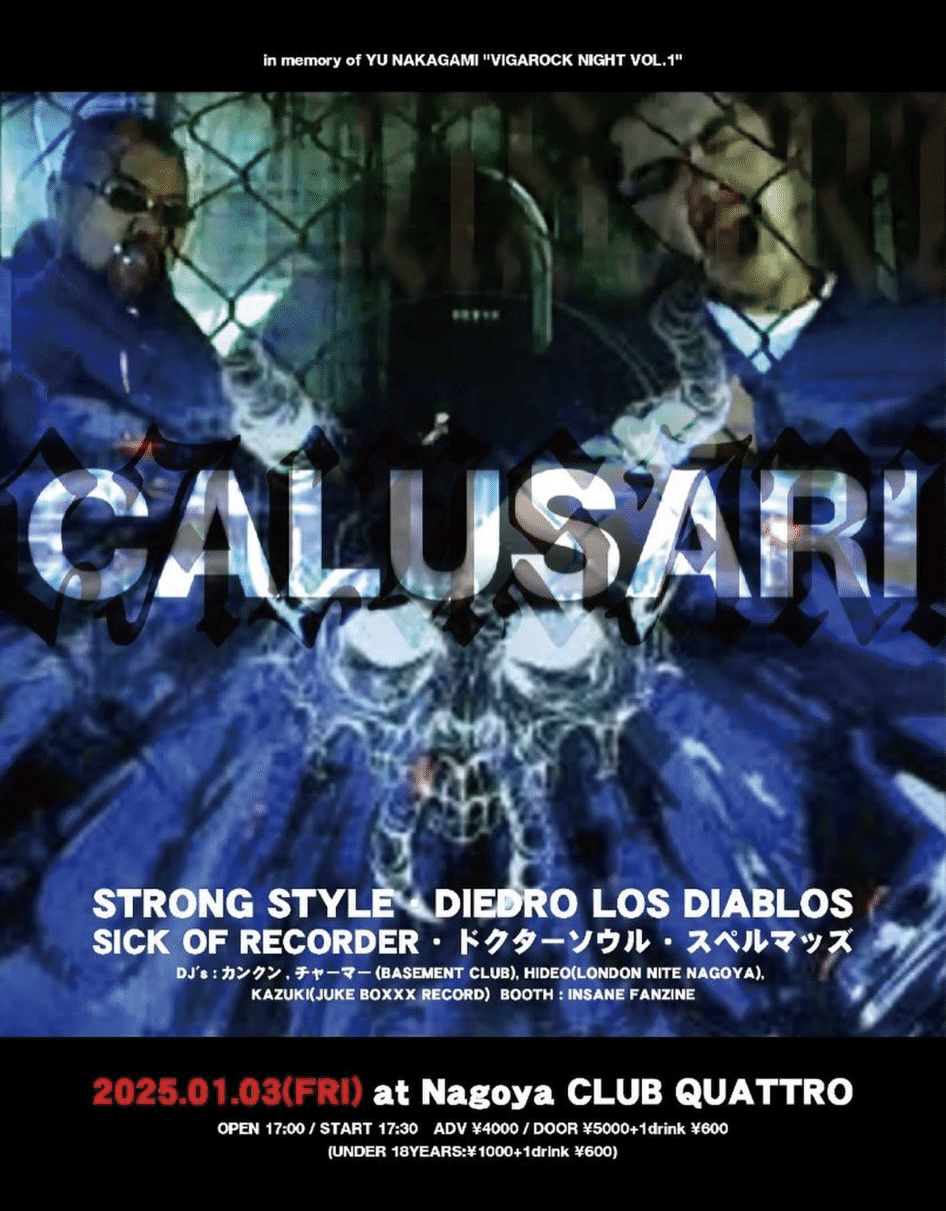

あのCALUSARIが2025年、年明け1月3日に復活するー。

そんな驚きの知らせを聞いたのは今年の夏前頃でした。

NAGOYA CLUB QUATTRO

by KONE

名古屋において『ハードコアとヒップホップ』という大きな両看板を背負いながら90年代後期~00年代にかけて主に活動していたCALUSARIでしたが、まさかまた観ることのできる日がやってくるとは。

2016年に限定復活していたものの、それから約9年越しの再々復活という吉報はとても嬉しい気持ちになりました。

そして今回のアナウンスからまた少し経った頃に、CALUSARIの各種リリース/活動を支えてきたJuke Boxxx Recordのカズキ氏から連絡があり、大変光栄なことに復活に際してのテキスト依頼をいただきました(!)

今回のライブに関しては亡くなられたYU NAKAGAMI氏(ex-THE VICTIMS)の追悼GIGであり、Juke Boxxxカズキ氏にとっては小学校からの先輩でパンクを教えてくれた方とのことです。

CALUSARIでBa.を務めるU.N.O.氏も同い年だったとのことでジャンルを超えて親交が厚く、今でもよく顔を合わせる仲だったそう。

今回の復活ライブはそういった縁も含めて、奇跡的なところがあるとのことです。

ただ今回のテキストで前置きしておきたいのは、自分の地元が名古屋ではないことを含め、当時ど真ん中の渦中にいた人間ではないこと。

そして自分がまだちゃんとバンドを始める前にライブを観に行っていたこともあり、世代的な面を含めてバンドメンバーの方々と直接の面識は無かったりもしますが・・・それらを踏まえた上で、いちファンとしての顔も持ちながらCALUSARIにしっかり向き合ってみようと思った次第であります。

自分の記憶や僅かばかりのアーカイブなどを頼りに書いている部分もあるので、史実と完璧に合っていない点があるかもしれませんがご了承いただければ。

当時の話も多くなりますが、もちろんそれは現在を軽視するものでもありませんし、CALUSARIメンバーの現在の活動、および現行のアーティストやそれらに伴う表現、また発信側だけではなく享受して楽しむ側の方々においてもきっと繋がる事柄が沢山あると思いますので、そういったものも頭のどこかに置いて読んでいただけたらとても有り難いです。

では勇気を出して笑、いってみましょう!

当時のエピソードなどはカズキ氏の回想も交えたものになっています。

ぜひ最後までお付き合いくださいませ。

Text:Erolin

SP Thx:Kazuki(Juke Boxxx Record)

・Twitter(X)

・Facebook

■90's~00's当時の名古屋周辺

052CREW、ハードコアとヒップホップ、MURDER THEY FALL、そこへさらに名古屋/岡崎/豊田/豊橋・・・などの地域性、ことハードコアやパンクなどを中心としたアンダーグラウンドな音楽やカルチャーにおいては、様々な記号にも似た冠で語られることが多かった愛知県/名古屋の周辺。

特に90年代後期~00年代においてはそれらがハードコアとヒップホップだけにとどまらずカオティックに混ざりまくり、ケミストリーが爆発的に作用した時期だったと思います。

HARDCOREとHIPHOPのVS構図に

煽り文句もシビれる1999年

その発端となった契機など細かいところまでは知る由もありませんが、中心となって影響力のあった人たちが古くからの旧友や同級生だったり(※この辺りの話はDIEDRO LOS DIABLOSのU.X.I.氏にも軽く聞いたことがあります)、世代が近かったことは大きな要因の一つのようです。

どこの街でもよくある話だとは思いますが、近い世代の尖った者同士シンプルに良く遊ぶ間柄で、なおかつどこかしら親和性のある音楽ジャンルに携わっているとなると、自然と関係性も近くなるというのは理解がしやすいところでしょう。

しかし名古屋が特殊性を帯びてくるのはここからの話。

「ハードコアとヒップホップ」とはいうものの、ジャンルを超えてがっぷり四つで繋がりあうというのは、単なるノリだけでは乗り越えられないことも多く簡単なようで難しいものです。

そこにはバックボーンの違い、それぞれのカルチャーへの理解やリテラシーも問われるでしょうし、これはハードコアとヒップホップの2ジャンルだけに限った話でもなく、身内の数人だけで盛り上がっても大成しないということがほとんどだと思います。

では名古屋のジャンルレスな盛り上がりや、それこそCALUSARIの出現はどこに理由や秘密があったのか。

正直この辺りは話し出すとキリがないものの、あえてハードコア以外のところから話すと、まず愛知~名古屋のヒップホップにおいてはウェッサイ/ローライダー文化が盛んだったこと、さらにはブラジル人の方などが多く住まれていることで南米/ラテン/チカーノ文化が近くにあったことなど(※モーターシティTOYOTAの側面もありそうですね)は、当時の周辺のアーティストたちに少なからず影響を与えたのではないかと想像できます。

そんな中からTOKONA-XやAK-69といった飛び抜けたスターが現れたのも印象的です。

特にCALUSARIでもマイクを握ったMr.OZ氏の所属するPhobia Of Thugは、そういった各種カルチャーの中心を担っていたといえるでしょう。

そして同じくCALUSARIのVo.であったK.K.氏(※現在はラッパーEL LATINOとして活動中)とDIEDRO LOS DIABLOSのU.X.I.氏がプロデュースしたチカーノブランドFIRMEZAや、West Coast & G-styleショップW.C.C.(※West Coast Connectionとしてグループでも活動)の存在、そしてMURDER THEY FALLをMr.OZ氏と共に開催していたONI氏が手掛けるSQUAREなど、アパレル関連もお店やブランドなど様々なジャンルをまたいで活発に動いていた時期でもありました(※他にもWits End/ESPY氏のNO CARE、U.N.O.氏がBlack Ganion時から手がけたGANION MADEなどDIY色豊かなブランドも)。

SQUAREと同フロアにあったNOSE DIRTの一角にはハードコアを取り扱っていたINFRONT RECORD(※現在は閉店。当時は移転した後にヒップホップやG-RAP中心のショップへ。INFRONT RECORDの跡地にはJuke Boxxxカズキ氏の手がけるJUKE BOXXX STOREが入ったとのことです)が入っていたり、その他にも名古屋発のストリートカルチャーが詰まったroots magazineや、SEENというフリーマガジンがあったりなど、この辺りは今になって大きく語られることではないのかもしれませんが、とても大切なところだったのではないかと思っています。

そしてハードコアの話になると、当時は90年代後期でメタリックでモッシュハードなNY~EAST COAST極悪サウンドの全盛期。

名古屋/東海エリアでもTake The Lead~Wits End / Inner Unit / Scar / Swing Arm / Device Change / Dead-Reforce / Beyond Hate / Generation Increase / KOPS / Facecarz / Extra Vavanza~Menace Of Assasinzといった、多様なメタリックサウンドのバンドが猛威を振るい、やがてCALUSARIというモンスターバンドの出現に至ります。

そしてやや時代は前後するところもありますが、それらの勢いはPOUND(Menace Of Assasinz, Phobia Of Thug, M.O.S.A.D.によるユニット)というグループの結成にまで発展していくのです。

サウンドはNYを筆頭とした東海岸からの影響を強く受けたバンドが多かったものの、アートワークやマーチ、服装のジャンルやオーバーなサイジングなどは、東西分け隔てなくヒップホップカルチャーやギャングエッセンスを取り入れたものも多く見られ、そういったところでヒップホップとの親和性は高かったのではないでしょうか。

さらには時代を前後して豊田や岡崎といった隣接する街も包括しながらパンクやクラストに激情、グラインドやUSハードコア勢:Out Of Touch, Maniac High Sense, Fragment, Tomorrow, S.D.S, ORdER, Nice View, Strike Out, Rotary Beginners, Unholy Grave, マーチンズ…etcのDIYカルチャーまでもが激しく入り交じっており、のちにCALUSARIでBa.を務めるU.N.O.氏も、名古屋ハードコアOGであるC.F.D.L.のVo.が所属していたメタリックなクラストハードコアバンドRESULTのメンバーだったりします。

また、古き良きハードコアやパンクだけではなく、どこかストレンジなものや風変わりなスタイルを受け入れる土壌があったのも、名古屋の大きな特徴の一つだったと思います。

そしてこの辺りの話ではレコード屋やレーベルも重要で、レーベルとしても同時進行していた大須のANSWERや、専門店ではありませんがバナナレコードの存在、そしてDyingraceやBeyond Hateなど筆頭に短期間に名盤をリリース連打したレーベルS.I.H Recordsも拠点は愛知でした。

いずれも先述したINFRONT RECORDなどと同じく、様々な人やカルチャーのハブとなっていたことは間違いないでしょう。

Answer Recordsの2枚組コンピ

Device Changeなど数バンドしか

知らない中で購入しましたが

パンク/激情/GRIND/Oi/SKINSなど

異様なジャンルの振り幅で驚かされました

他にはグラフティのシーンも絡み合ったりなど、そういったバックボーンの全貌がもはや見えないレベルでのカルチャーメルティングポットな感じは、異様に輝いて見えたと同時に、異様に怖かった覚えが・・・いわゆる畏怖の念ってやつです。

ちなみに個人的には自分の地元京都とも距離を含めて関係性が近く、名古屋発のブランドを扱うお店もあったので情報としては割とフレッシュに入ってきていた方だと思います。正直かなり憧れるところもありましたネ…。

少し余談にはなるかもしれませんが、豊田の炎天下GIGや岡崎の限界破滅GIGは現在のTURTLE ISLANDが中心として主催する橋の下音楽祭に繋がっているでしょうし、HIPHOPの話ではRC Slum Recordingsは当時NOSE DIRTで働いていたATOSONEがオーナーを務めるレーベルであるなど、当時のあれこれが現行のシーンでも様々なところに脈々と繋がっていることは書いておきたいことの一つです。

などなど、割とトピックは多めに書きましたが、いずれもCALUSARIと全く無関係なものがないということ、それが本当に特殊だということをわかってもらえたら幸いです。

■CALUSARIの軌跡①:活動初期(コンピレーション参加やSplit作品など)

さて前段も長くなりましたが、CALUSARIが残してきた足跡を音源紹介なども兼ねながら順に書いていきたいと思います。

▼CALUSARI Discogs

https://www.discogs.com/ja/artist/1151669-Calusari

▼Knock Out Puncher(Vo. K.K氏、Gt. A- II -C氏が過去に所属)

▼Inner Unit(Gt. A- II -C氏が過去に所属)

活動自体は恐らく1998~1999年頃から。

1999年にリリースしたデモテープ「1999/A1: Effort To Tell - B1: Soul Sin」(※この時点では現DIEDRO LOS DIABLOSのBa.NOBU氏も所属するなど初期メンバーであり、Mr.OZ氏やU.N.O.氏などは後に加入したとのこと)を皮切りに、2000年には「Surplus Suppression 1/M6: Soul Sin」に「Mad Dogz/M4: I Can Do Nothing But Pray」と、名盤V.Aへの立て続けの参加で一気にシーンへ存在を知らしめました。

ちなみに1999年、恐らくバンド始動して間もない頃の下記ライブレポートでは、のちの正規メンバーがまだ固まっていなかったような記述もあります。

3MCのお試し?期間もあったのでしょうか。

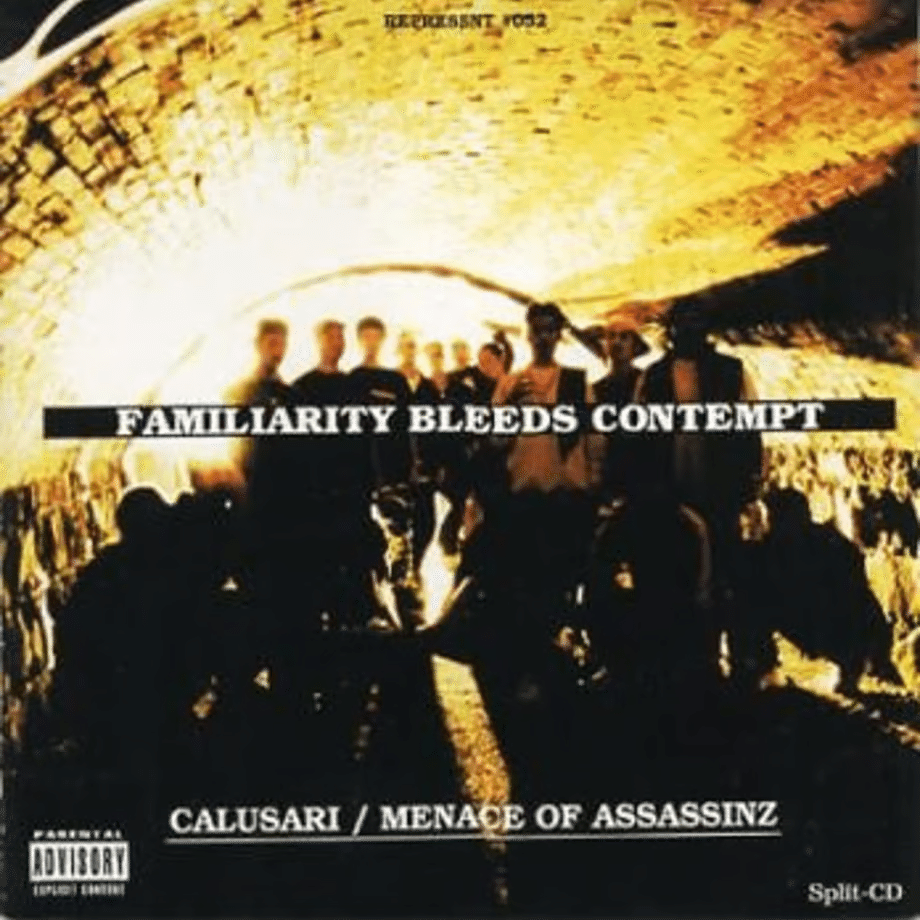

その後、あの頃の名古屋の勢いを象徴するような1枚の一つでもあるM.O.A.とのSplit 7インチ「Familiarity Bleeds Contempt/A1: Shut Up Set Free」をリリース。

Juke Boxxxカズキ氏いわく発売当時のエピソードとしては、NUMB主催のイベント「OLYMPIK」にほぼシークレットゲストとしてCALUSARIが出演し、ライブは狂気的な盛り上がりを見せ、当日だけで持っていったレコード100枚を売り切ったのだとか。

レコードも黒盤・黄盤の2種類

前記した2枚のコンピレーション参加とM.O.A.とのSplitに収録された3曲は、1stアルバム内でも後半に並んだ彼らの人気曲であり、いずれも名刺代わりには強烈なものでした。

威圧感と色気を同時に感じさせる邪悪でメタリックなフレーズ、K.K氏の高音シャウトにMr.OZ氏のドスのきいた低音ラップ、2人の独特な比喩表現を駆使した表現力、そして後の作品にも通じる遊び心が溢れたリズムワークやSE的な音の挿入など、既に多くの人がCALUSARIにもつイメージはほぼこの頃に完成していたともいえます。

■CALUSARIの軌跡②:衝撃の1stアルバム

そして満を持して2001年に1stアルバム「Jack In The 052」をJuke Boxxx Recordよりリリース。

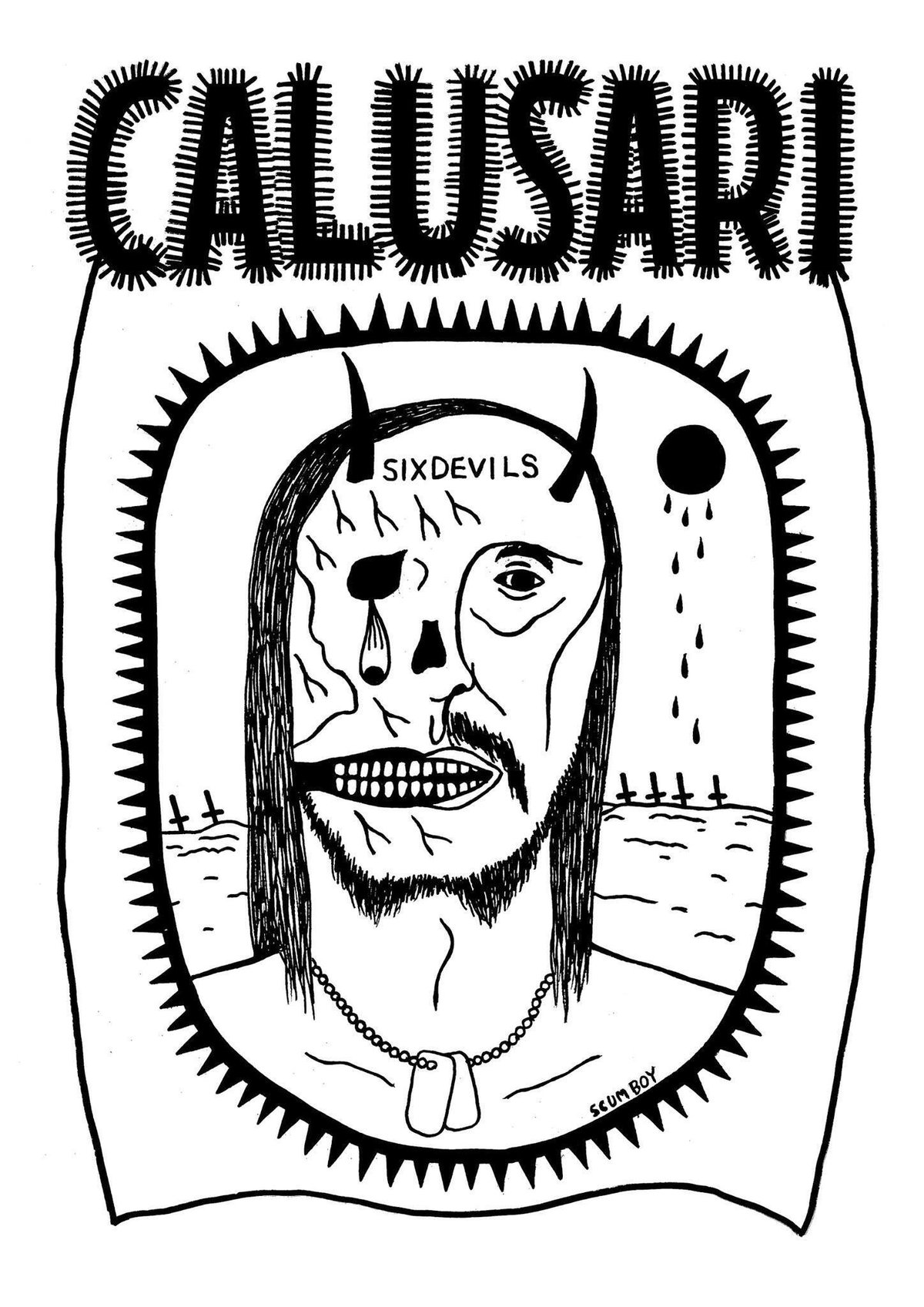

WORK BENCHが手掛けたインパクト抜群のジャケットやアートワーク、CD帯に書かれた『極悪』の文字、裏ジャケのメンバーの佇まいなど、全てにおいて抜かりなし。

アートワークの端々からは呪術的/悪魔的な要素も兼ね備えており、それもCALUSARIの異様さを際立たせていると思います。サタニック。EVIL。

20代頃の若者とは思えない貫禄

奴等の為に在る言葉…

ホラー映画やギャングスタムービーのサントラのような壮大かつ不気味なイントロSEにはじまり、柱時計が迫りくるような音に合わせた8カウント(!)からM.O.S.A.DやWits Endなど、ハードコアとヒップホップの垣根なく052CRWが大集合して次々にコーラスする ”Intlaw” で重々しく雰囲気たっぷりに開幕。

あの当時のS.I.H.リリース群などでも顕著だった、金物シンバル類の主張激しめ(特にチャイナシンバルの音量など。あとライブ時の高すぎる打点に配置されたシンバルも強烈な記憶の一つです)、それ以外も全ての音圧メーターがパッツパツに張り詰めたガラの悪いサウンドスタイルは圧巻。

特に東海周辺のハードコアバンドは独特のバカでかい音圧や響きのあるリリースが多かった記憶です。

アルバムの話に戻ると、2曲目の1999デモテープ収録 ”Efforts To Till” のスラッシーな勢いそのままに、彼らの代表曲ともいえる3曲目 ”Be Judged Is G.O.D.” では、切れ味鋭すぎる楽曲とK.K氏のスクリーム(※この曲は歌詞にならない印象的なシャウトが特に最高なんですよね)、豪快なリズムチェンジに乗せるMr.OZ氏のギャングスタムービーを想起させる世界観のラップなど、完全にCALUSARI節を定着させた1曲といって良いでしょう。

曲名や文字が順番通りではなく

散らばった向きや作りになっている

続く4曲目の ”What's Up Jack” ではBa.U.N.O.氏の耳にこびりつく反復フレーズでスタート。

ヘッドレスのベースで淡々と弾く姿は当時も強烈な印象で、CALUSARIの中でも際立って異様に感じた記憶があります。

ダブやインダストリアルな感触までも感じるようなフレーズや楽曲構成は、後に続くU.N.O.氏のBlack Ganionでの活動などを考えると個人的には合点がいくものでした。

わかりやすいブレイクダウンや転調などがないこの曲は割と挑戦的でもあり、しかしこれもモッシュピットの刹那な盛り上がりだけに焦点を当てるわけではなかったCALUSARIとしての世界観を確立した曲なのではないかと思っています。

ちなみにLP盤にはB面の最後にボーナストラックとして ”What's Up Jack(Remix Version)” が収録(※これまた名V.Aである「Urban Warfare」の【I-Fear】にも収録されているもの)。

どれもお求めやすい価格

420 SKITでの枯れ草を燃やすような描写から、それと相性のいいサウス感ある3連符フレーズが特徴的な ”Shut Up Set Free(Greenest Version)” へと雪崩れ込む様は、最近やたら誤用が多いと話題になりがちな「確信犯」的な趣きがあります。

ちなみにこの使い方は間違っていないはず。

そしてSKIT以降のアルバム後半はコンピやSplitへの参加曲がメドレー形式で繋がっているのも効果的です。

矢継ぎ早に繰り出されるスラッシーでハードコア色強めな楽曲は、時を超えても輝きを失わないアイデアや強度を誇っています。

アルバムの最後は ”Intlaw” の対比として配置された ”Outlaw” で締めくくり。

この温度感の違いが絶妙なコントラストを生んでおり、最初にも書きましたがまるで映画サントラのような見事な構成です。

5/2に開催される徹底ぶり

1stアルバムのリリースバッシュは、MURDER THEY FALLなどと同じ1000人を超えるキャパの名古屋ダイヤモンドホールで開催され、バンドが始動してから数年とは思えないような規模で展開していることが分かります。

ハードコア勢の物凄いラインナップはもちろん、マーチンズやTURTLE ISLANDといったバンドも出演しているのがとても面白いですね。

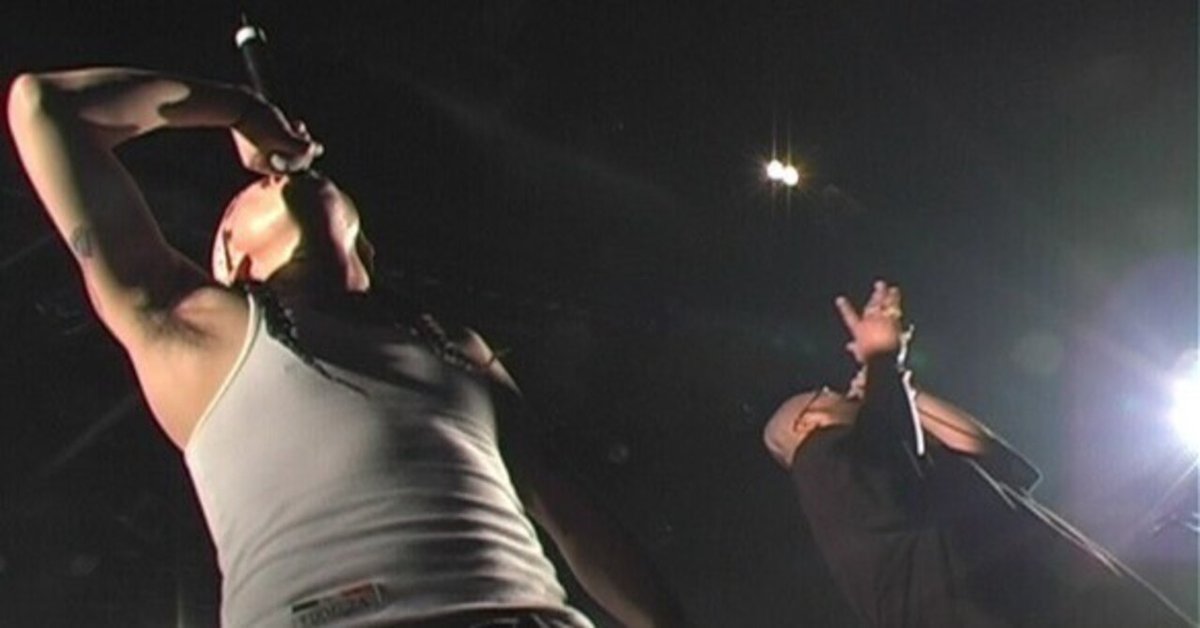

Photo by xmad8x

名古屋編フライヤー

ハロウィンパーティー

こうしてあらためて振り返っていてやはり興味深く思えるのは、時を同じくした90年代後期には所謂あの頃のラウド系ミクスチャーサウンドが全盛だったことです。

その裏でCALUSARIのようなスタイルのバンドが一つの大きな街を席巻していたことは特筆すべきところだと思います。

安易なラウドロックとラッピンな歌乗せじゃない、さらにいえばジャッジメントナイトのような感触でもない。

そういった既存とは一線を画した形を提示し、なおかつそれがアルバムのセールスを含め、アングラながらも広く受け入れられたことは素晴らしいという他ありません。

そしてそういったサウンド面やスタイルだけじゃなく、先ほど書いたリリースパーティーの規模感などからも、全てひっくり返してやろうという気概に満ちていたことは、今の若い方にも良い刺激になるのではないでしょうか。

といったように『名古屋にCALUSARIあり』をたった数年の活動で強烈すぎるほどに印象づけたあとも、精力的な活動を続けていきます。

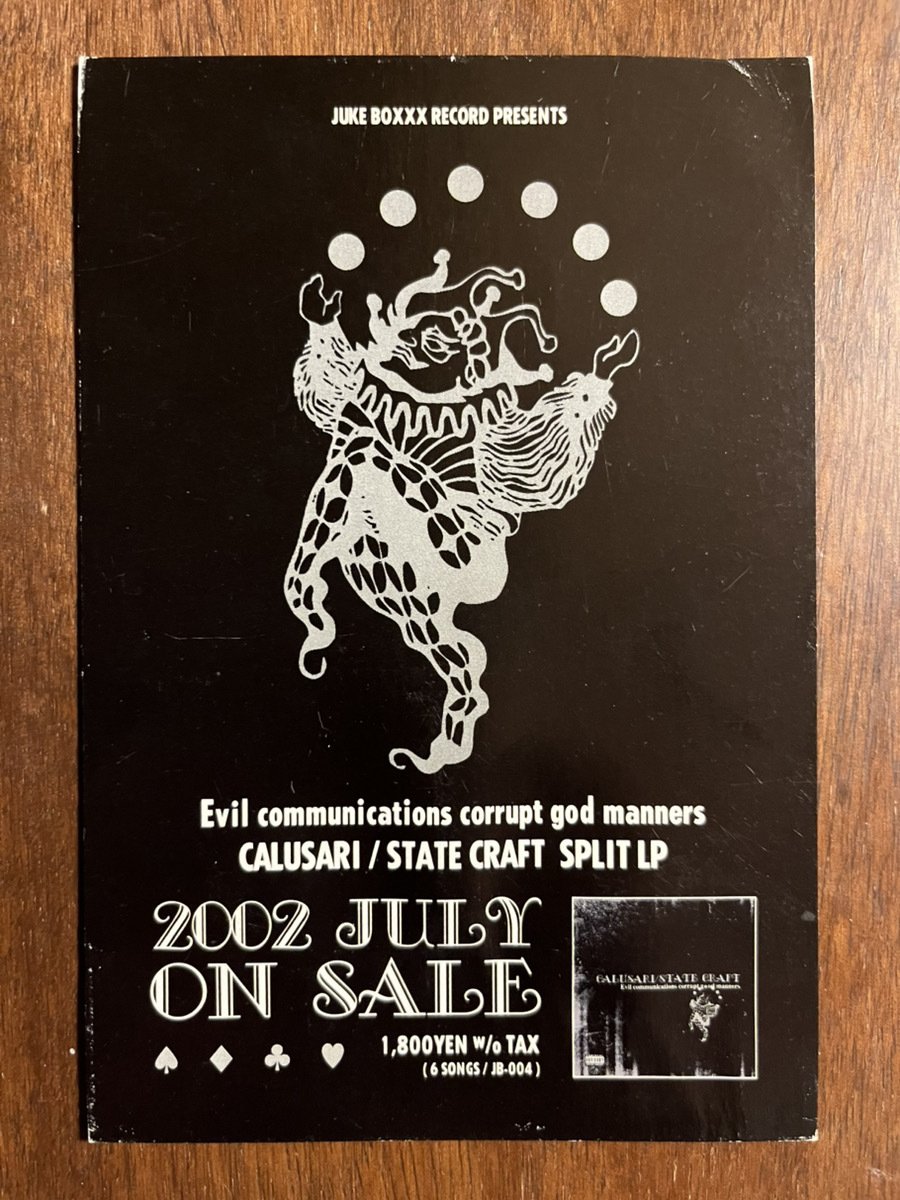

■CALUSARIの軌跡③:State Craftとのsplit、POUNDコンピレーションのリリース

1stアルバムを引っさげて全国ツアーをまわったCALUSARI。

そのツアー中には活動後期にさしかかっていたState Craftとも共演をする機会があり、特にGt. 小浜氏(GOD168, 現Loyal To The Grave, Retribution Network, Nerds Records)とは、CALUSARIのGt. A-Ⅱ-C氏がInner Unit時代から親交があったことも含め、これが驚きのSplit作品リリースに至るキッカケとなるのです。

いわゆる「極悪ハードコア」にとどまらない魅力にあふれていたCALUSARIでしたが、ライトなファンの認識としてはそういったカラーを強くまとっていたのも事実でした。

そこへ国内を飛び出してGood Life Recordingsからフルアルバムをリリースし、国外でもニュースクール/叙情ハードコアの代表格ともいえる存在であったState Craft。

Evil Communications Corrupt Good Manners

この2バンドによるSplitというのは当時もかなりの衝撃度で、悪と善/陰と陽などといった言葉で語られることも多かった作品であり、現在に至るハードコアのSplit作品の中でも特に異質なものとして今でも輝きを放っていると思います。

話があってから諸事情でしばらく発売延期となっていたものの、2002年にJuke Boxx Recordより無事リリース。

CALUSARIは2ndアルバムにも収録される ”The Only Measure Left”、そして2曲目には1stアルバム代表曲 ”Be Judged Is G.O.D.” のRemixとしてFeat.にAK-69を迎えたナンバーを収録。

”The Only Measure Left” は、初期から見せるドッシリとした重厚な部分とスラッシーな勢いにストップ&GOを重ねて進行する怒涛の1曲。

冒頭を含めて曲の途中にSEが多数挿入されており、このSEの使い方も2nd収録時とは少し違っているのは聴きどころの一つだと思います。

そして ”Be Judged Is G.O.D.” のRemixではAK氏の切れ味がハンパなく、氏の少し古いFacebook投稿なんかを見るかぎりカナリの気合いが入っていたのではないかと思います。

名古屋におけるハードコアとヒップホップの話として捉えても、グッとくるものがありますね。

そして3曲目には映画グレムリンのカバーとして ”GIZMO(Originally By Gremlins)” を収録。

1stアルバムやそれ以前にも垣間見せていたホラー映画などからの影響を、ここでさらに強く感じさせてくれました。

遊び心的なところも先述しましたが、今回のような曲のセレクトも含めてそういった洒落っ気や茶目っ気というか、どことなくあどけない少年のイタズラっぽさを感じられるのもCALUSARIの魅力の一つだと思っています。

アートワークも印象的でした

State Craftはこのリリースフライヤー裏面にもあるように、活動停止後でもあり実質ラストソングとなった2曲+カバー1曲を収録。

このままバンドが続いていたらどうなっていたのか、と想像させてくれるハイグレードなクオリティの曲群は、こちらも負けじと今でも色褪せることはありません。

そしてその後、CALUSARIはDevice Changeとツアーを決行。

各地で多くのライブを実施したのち、名古屋の周辺は更に加速していきます。

元々はユニットとして活動していたPOUNDでしたが、これが派生して東海地区アーティストオンリーのV.A作品「POUND Compilation Album」のリリースに繋がります。

これが日本音楽史上でも類を見ないであろう、ハードコアとヒップホップ、さらにはレゲエまでも巻き込んだコンピレーションアルバムとなるのでした。

CALUSARIはPhobia Of Thugのオリジナル曲 ”Click Da Trigger” を大胆にRemix&再構築。

そしてコンピ内で唯一の2曲収録アーティストとして、ボーナストラック的な立ち位置で1stアルバムのLP盤とUrban Warfareのコンピにも入れていた ”What's Up Jack(Remix)” を提供しています。

”Click Da Trigger feat. Phobia Of Thug & II-J” では原曲のフレーズを基にしてメタリックで重厚な反復リフを交えながら進行し、それこそ1stアルバムの「What's Up Jack」で見せたような世界観の仕上がりに。

先にも書いた威圧感と色気の同居というか、この雰囲気をこのスタイルで出せるアーティストは世界的にも中々類を見ないのではないかと思います。

そしてコンピレーション自体もジャンルの越境具合はもちろんのことながら、勢いあるアーティストがこれだけ各サイドに揃っていたというのは驚異的です。

これがこの規模感とパッケージでリリースを実現できた街は、後にも先にも間違いなく名古屋だけだったのではないでしょうか。

■CALUSARIの軌跡④:異色の3部作リリース

振り返ってみればCALUSARIとして最も精力的に活動していた時期だったであろう2002~2003年頃ですが、次なる一手は異色3部作のリリースでした。

Quits:プロモーションビデオシングル

Jack In The Mad Boxxx:ワンコインシングル

xxxxxx:2ndアルバム

ちなみに上のフライヤー内でも「開廷」という言葉が使われていたりしますが、曲名でも ”Be Judged Is G.O.D.” などなど、独特の宗教観や神話めいた部分が見受けられたのは、ルーマニアの儀式?踊り?聖職者?などとされているバンド名の語源のところも含めて、CALUSARIの特徴の一つだったとも思っています。

3部作の話に戻って、まずは第1章としてプロモーションビデオシングルのリリース。

シングルといった謳い文句ながらも新曲2曲にライブ映像、メンバーのインタビューやショートムービーなど充実の内容で、Mr.OZ氏が映像を監修。

何から何まで本当に凄いな~と、大学生くらいだった自分は凄く感心した覚えがありますね(笑)

でも今になって考えてみても、DIYながらインディーレベルでの枠を飛び越えた活動をしていたんだなというのがよくわかります。

そしてここに収録された新曲 ”Quits” のMVはジャンルを超えて各所で話題を呼び、当時としては日本で最大級のハードコアパンクGIGであった「EDGE OF THE CENTURY」へ、メタリックなハードコアを土台にするスタイルのバンドとしては異例の出演を果たすことにもなりました。

これだけ厳選されたラインナップの中で、愛知の同郷である原爆オナニーズやORdERも出演しているのがアツいですね。

本当に錚々たる並び

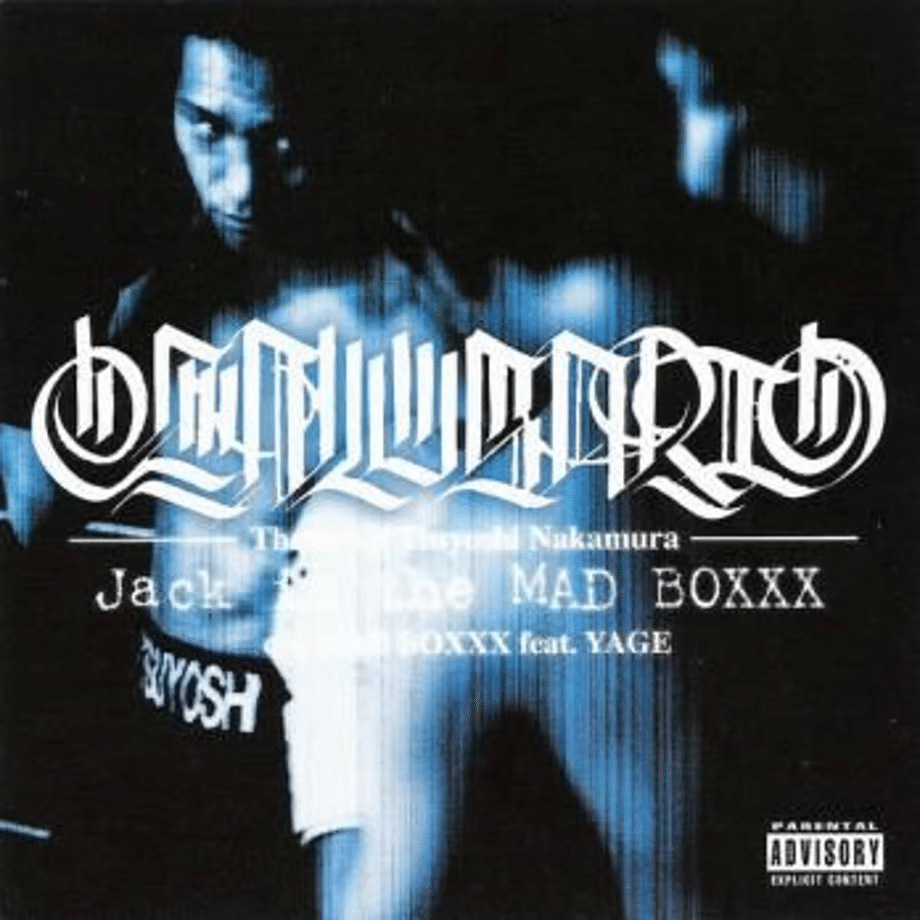

次にこれも当時画期的だった500円のワンコインシングル「Jack In The Mad Boxxx」をリリース。

2曲目 ”Mad Boxxx” では盟友Device ChangeからVo.YAGE氏(当時は表記が沢山ありましたね)をFeat.。

ちなみにタイトル曲である ”Jack In The Mad Boxxx” はこのシングルにしか収録されていません。

中村つよし氏の入場テーマ曲

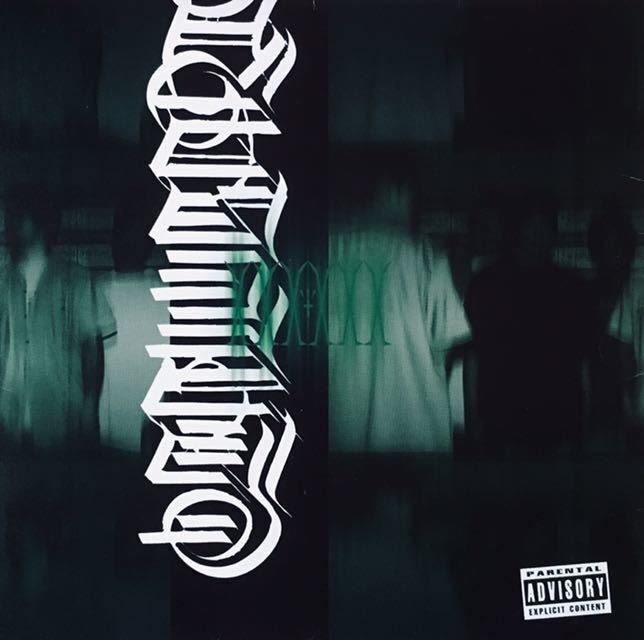

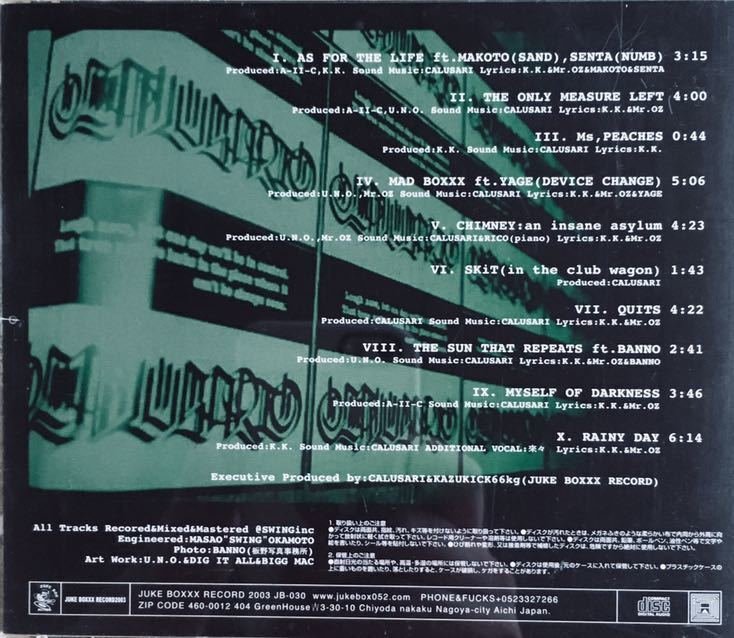

そしていよいよ2ndアルバム「xxxxxx(=エクソシスト)」のリリースへ。

3部作から使用されるようになった大阪CMK/CASPER氏のカリグラフィ的でインパクト大なバンドロゴ、ステージでの装いなどともリンクしていた感のある白の映えるアートワーク、変化したサウンドプロダクション、1stとはまた違った角度でのFeat.勢、そして新しい試みも多々踏まえながら更にエクストリームミュージックとしての純度が上がったように思うほどの苛烈さ。

一般的に言われるような大人になることをどこかで拒否するような、血なまぐさいストリートやアスファルトの感触に終始酔いしれることができます。

意味深なタイトル「xxxxxx」も、1stで顔を覗かせていたホラー映画からの影響や呪術的/悪魔的な要素、そして個人的にはこの2ndアルバムで裏テーマのように思っている官能的な部分も感じることができるものに。

1曲目 ”As For The Life” 冒頭から、1stとは打って変わってSEなどのギミック的な要素なし、0カウントでいきなりのスタート。

それと同時に目の前にドラムとギターがあるかのような生々しすぎるサウンドプロダクトに驚かされます。

まるで奇しくも同年リリースで物議を醸した「Metallica - St. Anger」や、「PANTERA - Vulgar Display of Power」などの魔改造アップデートとでもいったような音像にも思いましたが、CALUSARIとして地続きではあるものの1stとは違った作品だということを、初っ端から半ば強制的に突き付けてくるかのようです。

徹頭徹尾前のめりで攻撃的なナンバーであり、Mr.OZ氏が担うフック部分のキャッチーさもたまりません。

Feat.にはSANDからMAKOTO氏、NUMBからSENTA氏と、のちの「Quoutlaw」4way Splitリリースの伏線ともいえる人選を配置。

東西3都市を繋ぐ形のホットラインもアツいですよね。

他ではあまり見たことがなく新鮮

2曲目はState CraftとのSplitにも収録されていた ”The Only Measure Left” の再録、コーラスの分厚さなども含めてより骨太な仕上がりへと変化。

スラッシーな展開から豪快なテンポチェンジと同時に入るMr.OZ氏のラップはさらに迫力が増し、良い意味でPhobia Of Thugの匂いが消えたような(笑)印象になっていることにも耳を奪われます。

3曲目は曲として実質30秒程度のショートチューン ”Ms, Peaches”、ブラストビートや不協和音のフレーズなど、これまでのCALUSARIにあまりなかった要素を短い尺の中で披露したナンバーです。

4曲目はワンコインシングルにも収録されていた ”Mad Boxxx” の再録。

ややドロッとした曲調に絡む、Device Change後期を彷彿とさせるサイケデリックなカラーをまとった、YAGE氏のエフェクターがかったシャウトのFeat.が映える1曲。

曲後半ではYAGE氏のエフェクトのかかり具合が加速していくとともに、SEで危険な描写も挟まれてくるのですが、そういった表現力も凡百のハードコアバンドでは出せないアイデアだと思います。

アートワーク洗練度の高さ

5曲目は2ndの中でも最も映画や演劇からの影響を感じさせるナンバーの”Chimney: An Insane Asylum”、冒頭も映画のワンシーンのようなSEからスタートします。

キャッチーで鋭いギターリフとともにミドルテンポでグイグイと押すナンバーですが、特徴的なのは曲の前半で急に差し込まれるオルゴールのようなピアノのSE。

曲名にもある「Chimney」はスラング込みでやや卑猥な意味合いがあるようなのですが、次曲の怪しげで少しクスッとするような描写のある ”Skit(In The Club Wagon)” でも同様のSEが使われており、2ndではそういった官能的な表現も顔を覗かせているのが面白く、これらがアルバム全体の中でもちょっとしたフックになっていると思います。欲望に忠実。

アルバム後半戦に入り、7曲目はMVにもなっている "Quits”。

ラテン感のある印象的なギターのつまびきから冒頭スタートし、前半~中盤の熱量をグッと内に込めたような展開から、鋭く刻むギターのワンリフになる部分からオールインして一気に弾ける後半へ。

8曲目は本アルバム内でも屈指のスラッシーなナンバー ”The Sun That Repeats”、Feat.にBanno氏。

このBanno氏はこのCALUSARIの2ndアルバム内の写真も担当しており、名古屋ヒップホップ周辺のフォトグラファーの方のようなのですが、やたらと迫力のあるVo.を披露しており妙に気になった覚えがあります。

9曲目は前半部分で3連符のリズムワーク進行する ”Myself Of Darkness”。

この時おり垣間見せる3連符は、CALUSARIのメタルルーツが前面に出たところでもあり、いわゆるPANTERAなど以降のスラッシーなパワーメタルなどの影響が見え隠れする部分でもあり興味深いです。

そしてこの3曲を通じても、各ギターリフのバラエティは2ndになって確実に幅の広がった印象があり、そういった観点からも楽しめる内容となっています。

X-RECOMMEND

アルバム最後は6分超えの長尺曲 ”Rainy Day”。

前曲 ”Myself Of Darkness” からの流れも感じさせる3連符進行のナンバーです。

壮大でメタルバラードのような曲調、クレジットはないものの女性ボーカルをFeat.、Mr.OZ氏のPhobia Of Thug的なテンションをグッとおさえた静かなラップ、中盤~後半にかけての2本が絡み合う長めのギターソロなど、どれをとっても重厚な仕上がり。

1stアルバムの ”What's Up Jack” のように、単なるピットでの盛り上がりなどとは距離を置いたCALUSARIとしての、そういった立ち位置での世界観を確立した重要曲だと思います。

これも洒落っ気があります

下部には当時のショップやブランド

雑誌のロゴなどがズラリ

リリースバッシュは平日に名古屋クアトロでワンマンGIG開催し、これをなんとソールドアウト。全てが異例すぎますよね。

その後には東京渋谷でもワンマンを決行するなど、これらもまたいずれもハードコアバンドの枠を飛び越えた規模感であることがよく分かります。

■CALUSARIの軌跡⑤:Quoutlawリリース&ツアー、そして解散へ

2ndアルバムの興奮もまだ冷めやらぬ2004年。

次なるリリースは2ndアルバムのトップナンバーでFeat.したSENTA氏/MAKOTO氏がそれぞれ所属する、東京KOS代表:NUMB、大阪SxSxS代表:SAND、DJ 4-Sideとの4way Split「Quoutlaw」でした。

CALUSARIはここになんとPOUNDコンピレーションに収録されていたMr.OZのオリジナル曲 ”Mr. Billy Meetsgun” の再構築&Remixとして ”Mr. Billy Meetsgun -Calusaremix-” を収録。

先述したようにそのPOUNDコンピレーションでも、CALUSARIはPhobia Of Thugの ”Click Da Triggar” をRemixしていましたが、こういったジャンル越境でのRemixは見事といったところです。

そしてこれもまた何度か先述している内容ですが、全てをモッシュピットに向けた楽曲だけではないところはCALUSARIのハードコアにとどまらない魅力の一つでしょう。

▼こちらはMr.OZの原曲 ”Mr. Billy Meetsgun”

Splitでは、NUMBはKOSオールスターなFeat.勢にて「House of Pain - Jump Around」と同じイントロサンプリングから始まる、ザ・NUMB節といえるナンバー ”Times Are Changing” を収録。途中のフランジャーの使い方が光ります。

SANDは今でもごく稀にプレイする ”Propose” を収録。

初期の邪悪度高めなナンバーで、メタルエッセンス全開なリフがたまらない、次の展開の読めない緊張感に溢れた名曲です。

ラストはPhobia Of Thugに所属するDJ 4-Sideによる "Quoutro" で締め。

2005年に行われた東名阪のツアーも盛況に終わり、そしてCALUSARIとしては解散のカウントダウンへと向かいます。

2007年、10回目となるMURDER THEY FALL X。

レギュラーとして出演していた名物イベントにてCALUSARIは華々しく解散。

「X」にあわせて、Feat.として故TOKONA-X氏の回でもありました。

そこから約9年後の2016年に東名阪にて「Quoutlaw」を彷彿とさせるラインナップで一度復活。

そしてまた時を経てこの2025年、また約9年ぶりに一日だけの復活を遂げることとなります。

■あとがき

長らくお付き合いいただき有り難うございました。

折角の機会なので沢山のトピックとともにCALUSARIの活動や軌跡を振り返ってみましたが、いかがだったでしょうか?

当時を知る方にも、当時を知らない方にも、あらためてその異様な存在感や功績を噛み締めていただけたなら幸いです。

書いていて思ったことは、やはり名古屋という街の特異さでしょうか。

個人的には北海道/札幌や岡山といった街にも似た気持ちを抱くことがありますが、脈々としたルーツや歴史を軽視することなく新たな挑戦やアプローチで切り拓いていく勇気、そしてそれらの積み重なりが美しい弧を描き、またそれが思いもよらぬ波及を呼んでいくこと。

様々な文脈やカルチャーが無軌道に激しく絡み合い、見たこともないような刺激を生んでいくことの尊さと奇跡を感じながら楽しく書かせてもらいました。

今回のCALUSARI復活はひとまず1日だけかもしれませんが、これがまた何かしらの良いキッカケや転換点になることを、非常に勝手ながらも強く願います。

では2025年1月3日、お会いできる方は素晴らしい時間を共有しましょう!

Juke Boxxxカズキくん、このたびは本当に良い機会をあらためてありがとうございました!

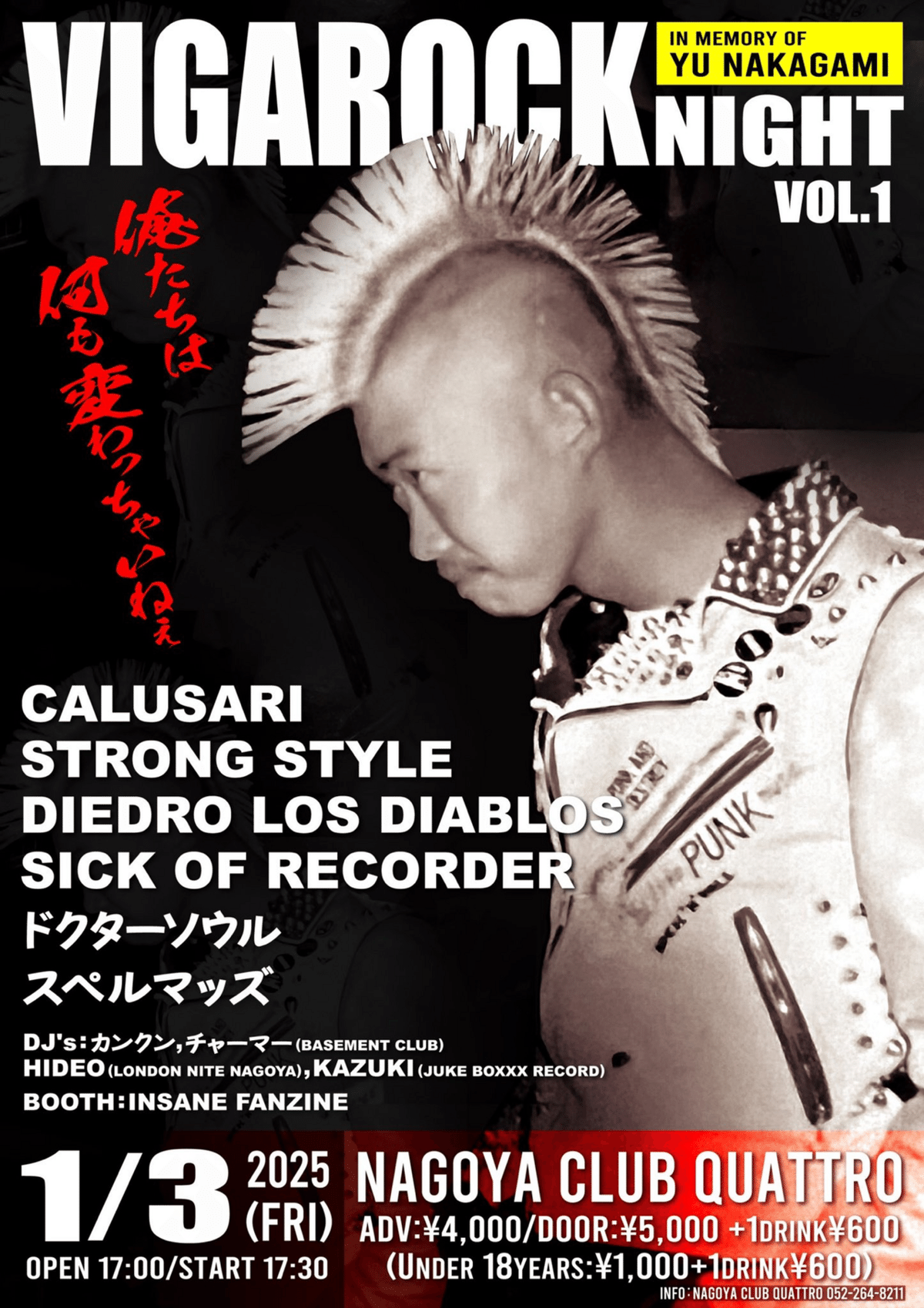

2025 / 01 / 03 (FRI)

at Nagoya CLUB QUATTRO

052-264-8211

in memory of YU NAKAGAMI

" VIGAROCK NIGHT VOL.1 "

CALUSARI

STRONG STYLE

DIEDRO LOS DIABLOS

SICK OF RECORDER

ドクターソウル

スペルマッズ

BOOTH : INSANE FANZINE

OPEN 17:00 / START 17:30

ADV ¥4000 / DOOR ¥5000 +1drink¥600