米国上場する日本企業の顔ぶれが大きく変化している【てりたま通信#3 ほぼ無料版】

2024年10月24日、ピクシーダストテクノロジーズが米国上場を廃止すると発表し、話題になりました。そもそも、どんな会社がアメリカに上場しているのか、ご存知ですか?

監査法人で30年強、うち17年はパートナーを務めた「てりたま」です。

このnoteを開いていただき、ありがとうございます。

ピクシーダストテクノロジーズは、メディアアーティストであり筑波大学の准教授である落合陽一氏が代表を務める会社。

2023年8月に米国上場して1年ほどで上場廃止することになりました。

こうやってときどき話題になる日本企業の米国上場。

どんな会社が該当するのか、ご存知ですか?

(てりたま通信メンバーの皆さんへ:最後におまけをつけています)

🔔米国上場する日本企業は直近では増えている

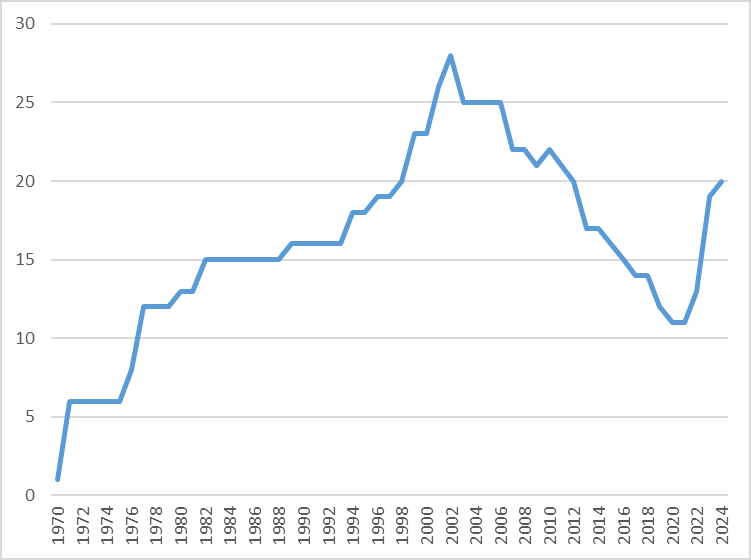

まずは米国上場している日本企業の数の推移をご覧ください。

2002年にピークとなった後、凋落の一途をたどっていました。

ところが、2021年に底を打ち、直近では急増しています。

🔔かつては日本を代表する企業が米国上場

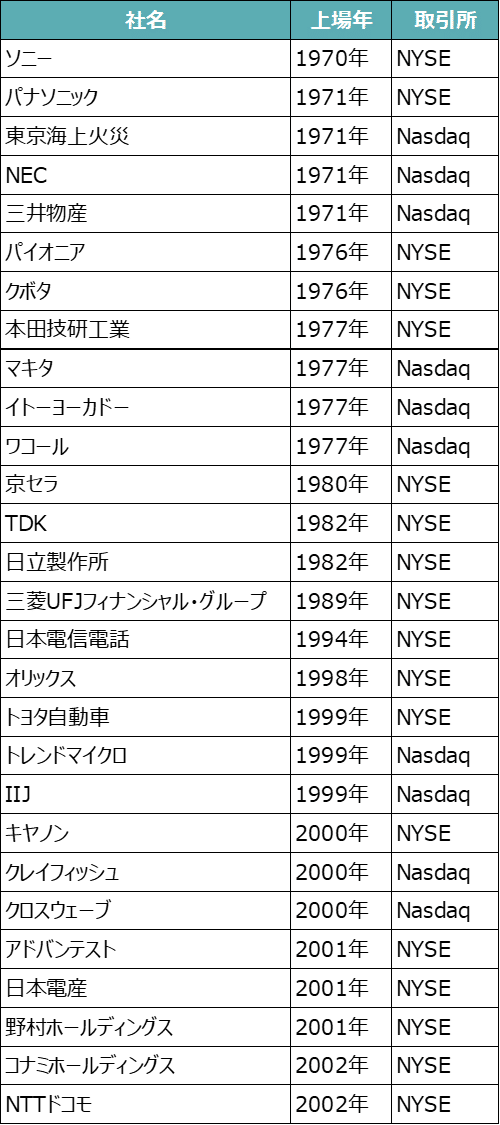

2002年には、次のような日本企業が米国上場していました。

(Quantum Accountingのブログを参考に、筆者が作成)

ほとんどが日本を代表する大企業です。

すでに日本で上場し、資金調達のニーズは国内でまかなえたはず。

しかし、当時は米国上場を果たし、米国会計基準で開示し、米国監査基準による監査を受けることが優良企業のステータスとなっていました。

ところが、このタイミングでエンロン問題が勃発。

米国SOX法により、内部統制報告制度が導入され、監査法人を監督するPCAOBも設立され、米国上場を維持する有形・無形のコストが膨れ上がりました。

そこで、米国上場を廃止する日本企業が相次ぎます。

2010年からは日本でIFRSの任意適用が認められることになりました。

かつて米国上場企業が享受していた「ステータス」は、IFRS適用企業の増加により薄められた感があります。

🔔最近になって急増する米国上場

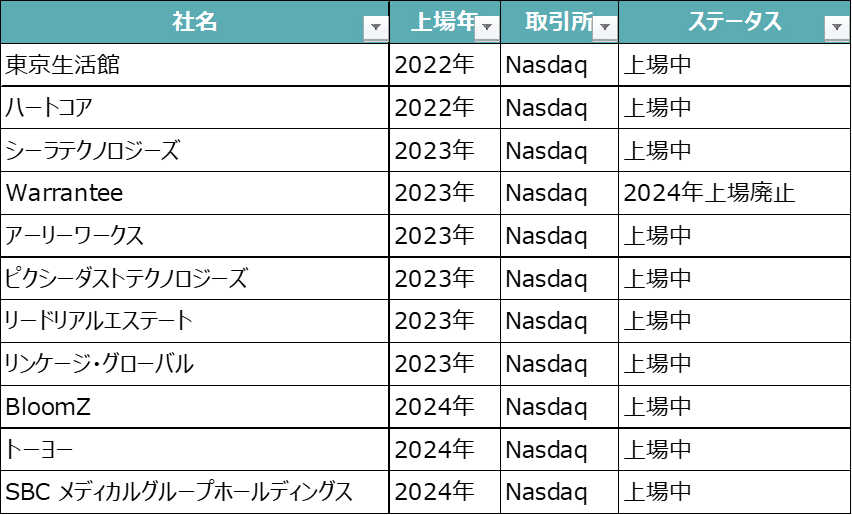

ところが、2021年に底を打った後、2023年に6社が米国上場を果たすなど、最近になって急増しています。

先ほどのリストとは異なりスタートアップが中心となります。

もう一つ異なる点は、多くが日本で上場せず、いきなり米国上場していることです。

特に赤字続きの場合、日本よりもアメリカの方が上場しやすいため、資金調達の場をアメリカに求めるケースが多いようです。

もっとも、成長期待の大きいスタートアップだけに、なかなか上場時の期待通りには行きません。

Warranteeは株価が上場基準を下回り、2024年に上場廃止。

さらに、冒頭にお話ししたようにピクシーダストテクノロジーズも短期間で上場廃止予定となりました。

なお、このうちハートコアと、リンケージ・グローバル以下の4社(計5社)は、上場している会社自体はアメリカやケイマン諸島にあり、事業の実態が日本にあるということでリストに含めています。

上場時に特別なスキームを組んでいるのも、最近の米国上場の特徴です。

🖋️補足説明

補足が必要な点が二つあります。

グラフで示した米国上場企業数や、米国上場企業の表は、以下の記事を参考に、筆者(てりたま)が作成したものです。筆者のまとめ方の問題により、このnote記事の情報が正確性や網羅性に欠ける可能性があります。

グラフで示した米国上場企業数は、各年の12月末(2024年は執筆日)現在の数を算定しています。

🍵おわりに

(てりたま通信メンバーの皆さんへ:最後におまけをつけています)

日本国内での上場がダメなら、アメリカがある、ということで、スタートアップにとって資金調達の選択肢が多いことはよいことです。

ただし、国内上場にはないような有形無形のコストが相当な規模でかかります。

米国上場を考えておられる場合は、それらのコスト、特に無形のコストも十分に理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

また、上場準備を支援する立場にいらっしゃる方々は、デメリットをていねいに説明した上で、経営者の冷静な判断をサポートするべきだと思います。

🐣てりたまからのおまけ

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?