札幌市の遊びの政策を読み解いてみる〜第5次さっぽろ子ども未来プラン(案)〜

はじめに

■本記事の主旨

こちらの記事は、2025年2月現在パブリック・コメントを募集中の「第5次さっぽろ子ども未来プラン(案)」を基に、札幌市の「遊び」の政策を読み解いてみよう、という試みです。

そもそもこの記事を書こうと思ったのは、パブリック・コメントを書いてみようと思い立って、今回の計画書を読んだのですが、全219ページと分量が多く、これは整理が必要だな〜と思ったのがきっかけです。

前回の記事でパブリック・コメントやさっぽろ子ども未来プランそのものについて整理しました。なので後編にあたる今回は、いよいよ本丸となる「遊び」の政策を押さえよう。押さえてパブコメを書いてみよう、というのが本記事の主旨です。

ぜひ「パブコメ書いてみようかな〜」とか「札幌の遊び政策ってどうなってるの?」「そういやうちの自治体はどうかな?」と思って頂ければ幸いです。

■ご注意

この記事は、市の方にヒアリングした訳ではなく、あくまで私個人が「第5次さっぽろ子ども未来プラン(案)」(以下「未来プラン」と称します)を読んで書いているだけですので、内容が間違っている可能性もあります。その点はご理解ください。

また、図のキャプションなどで書かれた「〇〇頁」は、資料となるPDFの全体のページ数ではなく、計画部分に割り振られたページ数(各ページ下部に示された数字)となります。

1.未来プラン内の「遊び」の文言を探す

まずはPDFの語句検索機能を使って、「遊び」という文字がどれだけ使われているかチェックします。

結果は28か所でした。

まずは第1章〜第3章までに含まれている「遊び」の文言は全17個。それらを1つ1つ追ってみます。

■権利条例の中の「遊び」(1か所目)

まず1つ目は権利条例の部分

札幌市には子ども権利条例(札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例)があります。全国1,718の自治体(北方領土を除く)に対し、子どもの権利条例を制定している自治体数は69であり、札幌市はそのうちの1つである。

札幌市は全国で17番目、北海道では3番目となる2008年11月7日に制定された。(施行は2009年4月)

その権利条例の項目に大きく「遊び」と掲載されています。この権利条例が子ども政策に関するすべての条例の基になるので、これに反してはいけないですし、これを実現する政策が望まれるという事です。これは大きい。

■札幌市の子ども大綱説明における「遊び」(2か所目)

2番目はこども大綱の説明の中です。

その部分を見る前に、ちょっと「こども大綱」についておさらいします。

こども大綱について

令和5年12月22日、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」を閣議決定しました。こども家庭庁のリーダーシップの下、「こども大綱」に基づき、政府全体のこども施策を推進していきます。

もう書いてある通り、こども政策の基本がこども基本法で定められて、政府の基本方針はこども大綱で決められている、という事ですね。

立法(法律)→こども基本法

行政(内閣)→こども大綱

これが根幹になります。

ちなみにこのこども大綱でも同様に「遊び」を検索してみると全63ページ中、41か所。いかに「遊び」が重視されているかが分かります。こども大綱もいつか読み解く記事を作りたいですね。

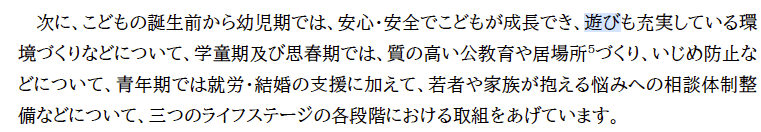

さて、未来プランの方に戻ると、こういう説明がされています。

こども大綱で示されたライフステージの解説で、「遊び」の文字が出てきました。

うーーーん。

この解釈はどうなんでしょう。

しかも、こども大綱の説明部分(4頁から5頁)では、この一箇所しか使われてません。つまり、この説明だけを見るとあたかもこども大綱が「幼児期」「学童期及び思春期」「青年期」のうち、幼児期にしか「遊び」を説明してないかのような印象を受けます。

こども大綱を見ると、いくつかの場所にこう書かれてます。

具体的には、全てのこどもや若者が、保護者や社会に支えられ、生活に必要な知恵を身に付けながら

・心身 ともに健やかに成長できる

・個性や多様性が尊重され、 尊厳が重んぜられ、 ありのままの自分 を 受け容れて大切に感じる (自己肯定感を持つことができ 、自分らしく、一人一人 が思う幸福な生活ができる

・様々な遊びや 学び 、体験 等を通じ 、生き抜く力を得ることができる

(後略)

乳幼児期からの安定した愛着(アタッチメント)の形成を保障するとともに 、愛着を土台として 、こども・若者の良好な成育環境を保障し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が、相互に人格と個性を尊重されながら、安全で 安心して過ごすことができる多くの居場所を持ち、様々な学びや多様な体験活動・外遊びの機会を得ることを通じて、自己肯の居場所を持ち、様々な学びや多様な体験活動・外遊びの機会を得ることを通じて、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長し、尊厳が重んぜられ、自分らしく社会生活を営むことができるように取り組む。

(2)多様な遊びや体験 、活躍できる機会づくり

(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着遊びや体験活動は、こども ・若者の健やかな成長の原点である 。(中略)

こういった遊びや体験活動の重要性、学びへのつながり や、その機会を保障することの重要性を改めて認識した上で、国や地方公共団体 、地域、学校・園 、家庭、若者、民間団体、民間企業等が連携・協働して、こども・若者の全てのライフステージにおいて、年齢や発達の程度に応じて 、自然体験 、職業体験、文化芸術体験など 多様な体験・外遊びを含む様々な遊びができるよう 、青少年教育施設の充実を含め、 地域資源も生かした 遊びや体験の機会や場を意図的・計画的に創出す る。地域や成育環境によって 体験活動の機会に格差が生じないよう配慮する。

・・・きりが無いのでこの辺にしておきましょう。

要はこども大綱(政府全体の方針)において、「遊びは全てのライフステージにおいて重要ですよ」と言っています。そのうえで、各ライフステージの取組例を「2 ライフステージ別の重要事項」(「こども大綱」24頁)に列挙しています。たぶん未来プランで指摘している取組例というのはこの部分でしょう。

確かに小見出しを見ると「遊び」の文字が書かれているのは幼児期だけなのですが、その前提において「遊び」が重視されているのが、伝わりません。この文章はもう少し考えていただいても良いかもしれません。1か所チェックですね。

「こども大綱では全てのライフステージで遊びを重視してます」

■前計画の成果と総括における「遊び」(3〜6か所目)

3か所目と4か所目は、前計画の成果の部分に書かれてます。

ちなみにそのすぐそばにプレーパークの文言もありました。(黄色部分)

私はプレーパークの実践者ですので、その立場からすると、プレーパークは「放課後の子どもの遊び場・生活の場の提供」でありたいとは思いますが、「地域における子どもの成長を支える環境づくり」という項目があるのは、プレーパークの本質上とても良い事だと思います。

ただ「体験機会の提供」という言葉は、ちょっと引っかかるものがあります。ここはちょっと突っ込んでもいいかもしれません。

それから5か所目はこちらに記載。

さらに、前計画の総括の部分に6か所目がありました。

「子ども・若者にとっての多様な遊びや体験、活躍できる機会づくりを進め、(中略)引き続き務める必要があります。」

おお、書いてますね。

「進め」なきゃダメなんです。

書いてますね。書きましたね?

そう書いているって事は、今後のチェックとしては

「遊び」を「進めているか」どうかという視点になります。

■「遊び」の権利(7、8か所目)

札幌市の現状を調査する項目で、7か所目と8か所目の「遊び」が使われていました。注目は8か所目のグラフの部分です。単位書いてないですが、多分%でしょう。

子どもに「大切にして欲しい権利は何か?」と聞いたときに「学び、遊び、休息すること」の意見が72.5%ある。これはこどもの意見から見ても3番目に多く、重視して良い意見でしょう。

対して大人の「大切にしていく必要がある権利は何か?」と聞いた回答では55.7%と、回答の8番目と低くもないのですが、高くもない結果です。子どもの意識とも大きな差があると、札幌市自らが明記しています。

この設問が「学び」と「遊び、休息すること」に分けられていたら、「遊び」に関してはもっと差が開いていたのではないでしょうか。(というかそもそもこの2つを一緒にする事自体が無茶なのでは・・・)

とどのつまり、この意見を活かす事こそが「子どもの意見を聴く」「こどもの声を社会に反映する」事だと思います。これを無視してしまったら、こどもの意見を言っても無駄なんだなという行政に対する無力感が生まれてしまうのではないでしょうか。

ここは重要な分水嶺になりそうです。チェックですね。

■札幌市にしてほしい取組(9、10か所目)

次の9か所目は同じく現状調査で「子ども・若者のためにしてほしい取組」です。結果がグラフになっています。

「遊びや体験・活躍できる機会づくり」は35.4%。

あれ?思ったより低いですね。

さらに次の10か所目も同様の調査結果「札幌市がどのようなまちになってほしいか」のグラフです。

おやおやおや。

これも「公園など子どもの遊び場がたくさんあるまち」が46.7%とこれも思ったよりも低い。

みんな遊びたくないのか?こっちの認識がおかしいのか?

・・・と思ったら、この調査の対象は「18歳から39歳の市民を対象に」(34頁)でした!いや、そりゃこんな結果になるでしょう〜。

18歳以上なら、行政に遊びの場を設けてもらうよりも、自分達で遊ぶのを好むでしょうし、それは「公園で遊ぶ」にはなかなかならないでしょう。それよりは安心やワークライフバランス、交通機関の方に票が行くのは当たり前です。

むしろなぜこの項目を子ども(18歳未満)に聞かないのか。

うーん。ちょっとビックリしました。

この調査項目については、ちょっと再検討してもらう方がいいかもしれませんね。または、もし子ども(18歳未満)についても同様の調査を行っているのであれば、そちらも指標にしていただきたいところです。

■保護者の意見(11、12か所目)

こちらも同様に保護者対象の調査から。11か所目と12か所目です。

まぁ、これはそうですよねという結果で、ダントツ圧倒的1位で「子どもを連れて遊びに行ける場の提供」です。ちゃんと遊べる場を提供して欲しい!という声が一番大きいのです。

ただ、外遊びを推進する身としては、この声の多くは「室内の遊び場」だという点は考慮しておかないといけないかなと思っています。

別の調査項目「充実していると考える子育て支援策・今後充実して欲しい子育て支援策」(48頁)において、これまた1位だったのは「子連れでも出かけやすく楽しめる場所(屋内)の整備」でした。充実していると答えたのが27.6%、充実していないと答えたのが67.1%と、その差が大きく、かつ回答率も他の項目に比べて段違いに良かったです。次点で「手当や給付金などの金銭面での支援」でした。(ただ、差で言えばこちらの方が大きい)

■第5次プランの方向性(13、14か所目)

さて、調査結果を受けて第5次プランの方向性を決めるようです。ここが重要です。札幌市が方向性として挙げたのは次の3つ。

(方向性1)子ども・若者の権利を推進します

(方向性2)困難な状況にある子ども・若者を含めた、全ての子ども・若者が幸せに生活できるよう取り組みます

(方向性3)子育て当事者が安心して子育てできるよう支援します

このうち、「遊び」の文言が見られたのは(方向性3)でした。

え?これだけ?

しかもこれ保護者視点のものですよね。

あれ?こどもの声は?

「遊び」を「進めて」ますか?

もう1回、方向性の「遊び」が入りそうな部分を見てみます。ざっと見ると、入りそうな部分はこの(方向性1)のこの部分でしょうか。

いや、ここじゃないかも。とすると、項目自体が無い事になります。

親にとって「良い遊び場」を提供するだけで、こどもにとっての「良い遊び場」が提供されないのでは・・・。ちょっと恐れていた事態かもしれません。

一応抜き出した文章の参照図(図2−5)を見ておきましょうか。

なるほど「職業や社会のしくみを学ぶ体験」が他の項目と比較して「十分ではない」の数値が確かに最も多いのですが、そんなに突出しているようには見えないです。

逆に「十分にある」「少しある」を足した数値で見ると、「職業や社会のしくみを学ぶ体験」と「家庭や学校以外で気軽に過ごせる地域の居場所」とでは、それほど大きな差異があるように見えません。

それよりは図2−4で見た子ども達の意見で1位だった「学び、遊び、休息すること」の意見が反映されているのかどうかが疑問に思えます。「学ぶ」の部分はこれでサポートできたとして、「遊び、休息すること」はどこに行ったんでしょうか。どう反映されているんでしょうか。

これはちょっと計画の「穴」かもしれません。

調査結果をもとに方向性が作られているのであれば、「遊び」についてもっと調査項目があったほうが良いように思えます。これは要検討でしょう。

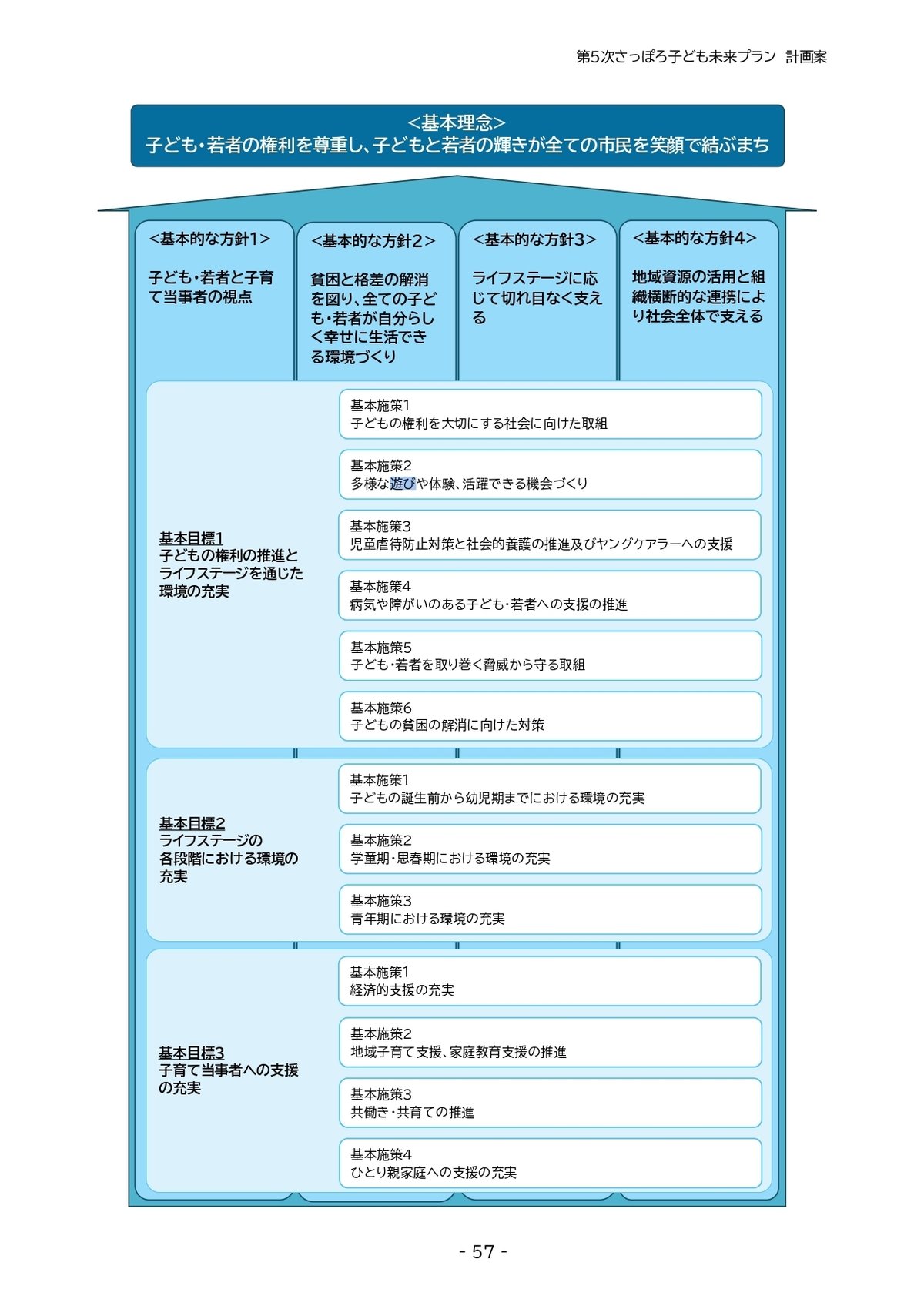

■計画の骨子(15か所目)

ところがです。

第5次計画の理念・方針・基本目標・基本施策が書かれた概念図に、なんと「遊び」の文言がありました。

なーんだ、ビックリさせないでよ〜。

基本目標1の基本施策2に「多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり」という文言がしっかりと書かれています。これは先の保護者視点の基本目標3とは明らかに違う項目です。

でもならば、総括と方向性のところにもう少し文言が欲しい所ですね。

そうすると整合性がとれるかと思います。

前期(第4次)の基本施策には「放課後の子どもの遊び場・生活の場の提供」という項目がありました。

変化としては「放課後・場の提供」から「多様な・機会づくり」となった事です。意味合いとしては大きくなった印象を受けます。

では、これを細かく見ていくには、各施策がどのように設計されているか、という事を見ていく事になりそうです。

■指標の中の「遊び」(16、17か所目)

各目標の指標項目に先程の基本施策2の文言が2回出てきます。(59頁、61頁)ここは細かく見なくて良いかと思いますが、一応抜粋。

後半の指標項目「市政への子どもの参加の取組の実施件数」というのが具体的にどんな事を指すのかちょっと気になりますが、これ以上の情報が読み取れないので、今回はスルー。

2.具体的な施策の中に「遊び」の文言を探す

続けて「遊び」の文言がどこに記載されているか探していきます。

PDF中に「遊び」の文言が使われているのは全28か所でした。そのうち第3章までに17か所だったので、第4章以降は11か所になります。ではその残り18か所目から28か所目を見ていきます。

■基本目標1・基本施策1の「遊び」(18か所目)

未来プランの基本目標1「子どもの権利の推進とライフステージを通じた環境の充実」における基本施策1「子どもの権利を大切にする社会に向けた取組」を要約すると次のように述べています。

「こどもまんなか社会」に向けて、子ども自身が子どもの権利を理解・実践し、大人が子ども・若者の権利主体性を理解し行動していく事が必要。そのために子どもの関わり有る無しに関わらず市民に認識が広まるように広報する。併せてそれらを実践的に学ぶ取組も進める。

そして、社会全体で子どもを育むことを実現するため、「さっぽろ子ども未来基金」を創設する。

更に安心して暮らせる「地域」や「学校」などの環境づくりを進めるために、地域ぐるみの活動や環境づくり、学ぶことの出来る環境づくりを進める。加えて、地域交流・社会参加のきっかけづくり、学びの機会提供、居場所づくりを進めて、困難な状況への気付き、支援へ繋げられる体制づくりの促進をする。

その上で「子どもアシストセンター」の効果的な広報、気軽に相談できる体制づくりを進める。更に共生社会の実現について理解を深め意識の向上に取り組む。

このうち、「地域」の説明に「遊び」が言及されています。

地域=子どもにとって身近で大切な「遊び」や学びを含めた生活の場

と述べています。

こちらの記述自体に異論は無いのですが、遊びの性質から行くと、遊びは本能的なものであり、子どもの成長には欠かせない要素ですから、そのあたりの記述がもっと欲しいところです。しかし、それは次項に書かれているので、むしろ地域の説明に「遊び」が入っているのは喜ばしい事だと、次を見れば分かります。

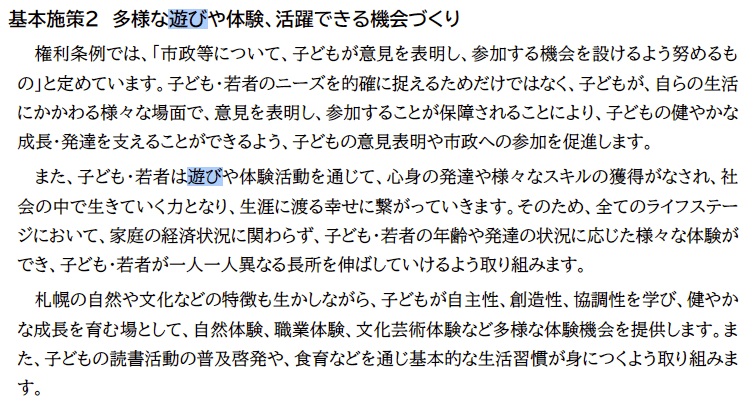

■基本目標1・基本施策2の「遊び」(19〜21か所目)

基本施策2は先も述べた通り「多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり」と、施策名に「遊び」が使用されています。これ自体はとても喜ばしい事です。では、実際の施策がどうなっているかを見ていきましょう。

まずは施策の説明文に19か所目、20か所目が見られます。

前項で指摘していた「遊び」は本能で子ども達が生きて行くうえで欠かせないものという事が、表現は異なりますが同様の意味合いで記述されています。それ自体はとても良い事ですね。「遊び」に関する行政の理解が深まっていると感じます。

ただ遊びに関わる者としては、この記述だとまだ「スキルや力(能力)を獲得するために遊びを行う」という論調になりかねないので、ちょっと物足りない部分があります。この部分こそちょっと遊びに関する専門知識が必要になってくるので、パブコメで提案してみるのも良いかもしれません。

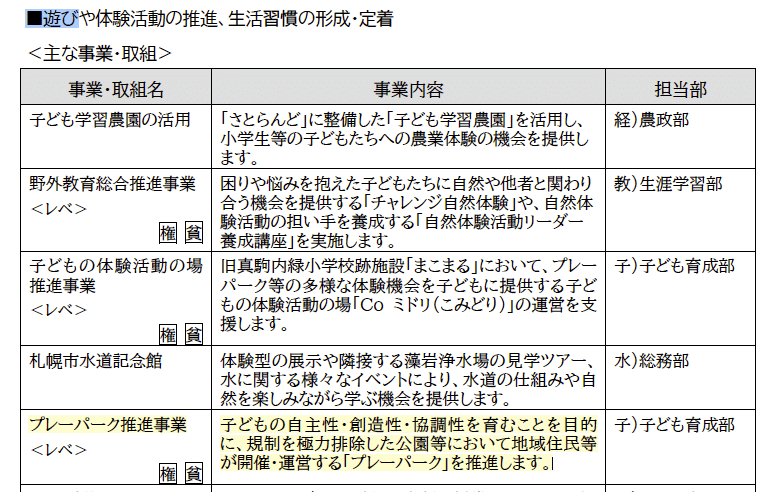

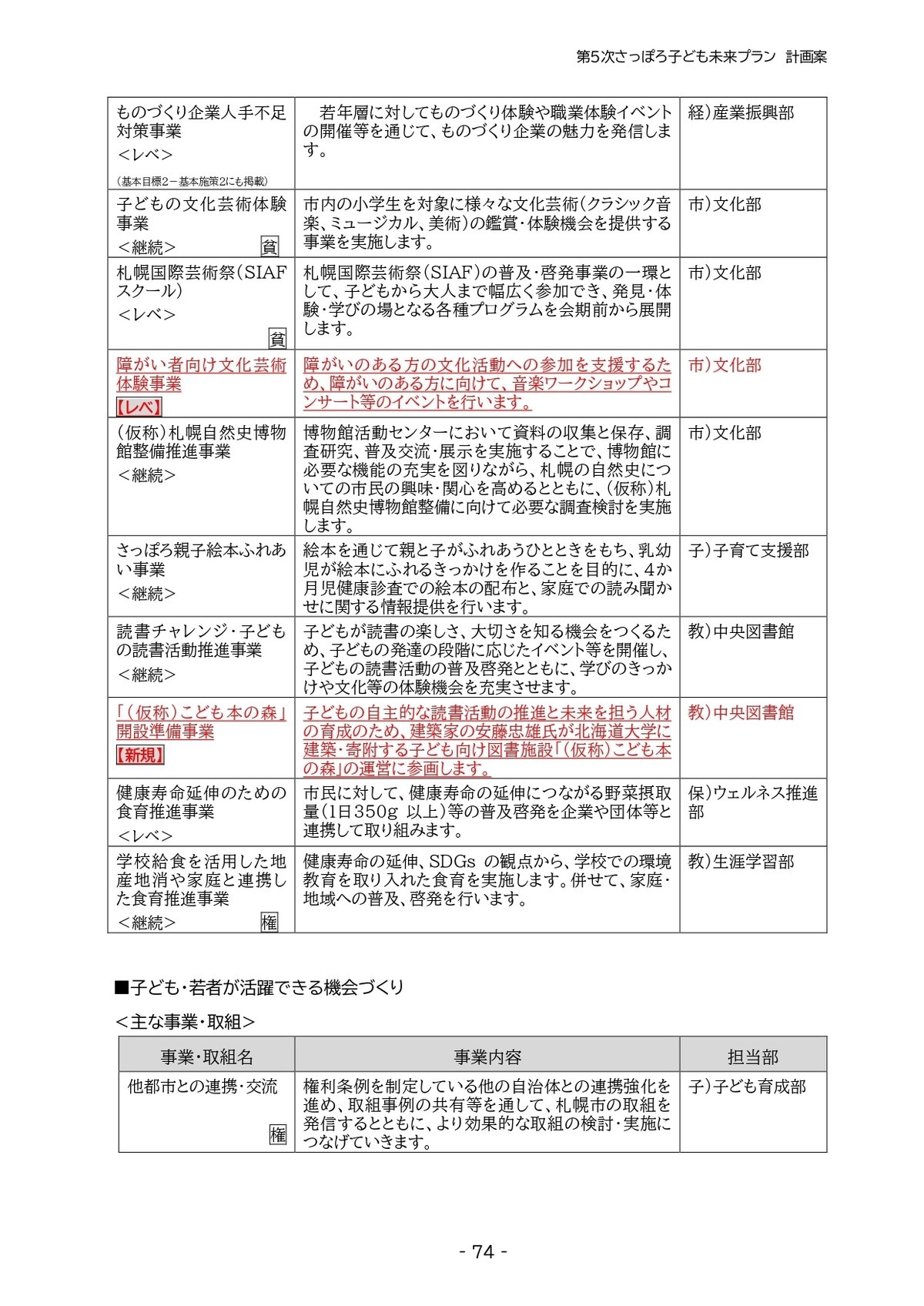

そして本丸、この基本施策2の事業・取組です。小見出しに「遊び」が使われています。(21か所目)

プレーパーク推進事業もここに位置付けされています。

「遊び」を進めるために、地域の環境づくりを支援する体制ですね。

なのですが・・・。

他の施策に遊びが見当たらない。「学び」や「体験」ばかりで、全くと言っていいほど見当たらない。

ちょっと基本施策2の事業・取組が書かれた3ページ分を全部掲載してみます。遊びを探してみて下さい。

ちなみに用語検索の結果はこちらです。

「遊び」「遊ぶ」・・・1件 ※小見出しのみ

「学び」「学ぶ」「学習」・・・9件 ※部署名を除く

「体験」・・・29件

これはちょっと・・・

バランスが悪すぎるのではないでしょうか。

これで遊びの機会を推進すると言えているでしょか。

仮に用語として入ってないだけ、としてもそれは読み方の解釈としてどうとでもなってしまいます。ここに書かれた物が全てと判断するためにこうした行政文書があるのですから、そこに文言を入れない事は「無いも同然」と判断されても仕方ありません。だからこそ文言があるか無いかは非常に重要になってきます。

この点については、ぜひ言及したい点です。

見出しや施策名とも矛盾を感じます。

■その他の「遊び」の記載(22〜28か所目)

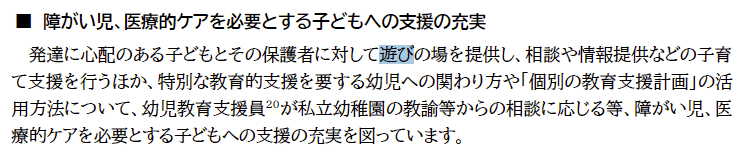

22か所目 基本目標1基本施策4の事業・取組(83頁)

※療育支援事業に関する記述23か所目 基本目標2基本施策1の事業・取組(96頁)

※幼保小連携・接続の推進24か所目 基本目標2基本施策2の小見出し(100頁)

※「■放課後のこどもの遊び場・生活の場の提供」という小見出しで、事 業内容は児童会館など25か所目 第5章(貧困対策)の基本施策2施策③(129頁)

※ただし事業重複あり26か所目 第7章(受給計画)の放課後児童健全育成事業(165頁)

※こちらも重複事業27か所目 用語解説「居場所」(209頁)

28か所目 用語解説「放課後児童クラブ」(210頁)

3.まとめ

これまで見てきたものを、評価できる点と気になる点とに整理してみます。繰り返しますがあくまで私個人の勝手な見方と分類ですので、それぞれのみなさんかが考える比較対象としていただければと思います。

そのうえで、ぜひ「パブコメに書く」というアクションにつながれば幸いです。

■評価できる点

・こども大綱に合わせた事業の組み方を行っている

・第5次計画の方向性として遊びを進めると記述している

・施策名に「遊び」の文言を組み込んでいる

■気になる点

・こども大綱の解釈

・プレーパークの解釈

・「学び、遊び、休息すること」の子どもの声の反映

・「遊べる場が欲しい」の保護者の声の反映

・「遊び」を調査する項目の不足

・「遊び」に対するより深い理解と記述

・基本目標1基本施策2の「遊び」に対するバランスの悪さ

ちなみに令和7年度の札幌市の予算請求は以下の通り。

市の一般会計 1兆2,846億円

こども未来局 1,457億円

プレーパーク推進事業 450万円

■ぜひご意見を

札幌市ではこの第5次さっぽろ子ども未来プラン(案)にパブリック・コメントを2025年2月28日まで募集しています。

ぜひみなさんからの視点の意見を提出ください。

その際には「遊び」に関しても少し目を向けていただければ幸いです。