一圓達夫木版画展への理解。

一圓達雄さん。Ichien Tatsuo exhibition.

何回か「版画旅行」に参加いただいている。

僕自身も個展での作品集積を拝見するのははじめてで。

新作の中、古い作品を4点掛けている。一番古いのは1979年のもの。

時流れても、本質部分は同一だ。

色が明るい新作もたくさん並んで。見ている。

木版画なのだ。

もう、あと三日の会期で。そのばらけず一箇所に絞り込んだかのように、ズレることなく積み上げられた表現の方法。

表面までしか、どんな技法で作られたとか、このボカシは一体どうやってとか。手のことしかに至らない。

考えて。木を彫って。紙に写し込む。ハケで、バレンで、和紙を・・・版に擦り付ける、摺る。

全部、ひとりでやり切る。

それのその奥への実感は、どうしよう、間に合いそうにない・・・

・・

・

そこでちょっと、この文章を4回ほど読んだ。1回目には見えなかった、少し奥がガラス張りになったように腑に染み込んだ。

・・

・

一圓達夫作品。

その理解を、深める。

過去からの、同時代を生き、作家と共に有り、同世代として見つめていた本江さんの現在進行形的サイドビュウ。

本江邦夫(もとえ くにお)さんのテキストです。

かつての展覧会案内より。

・・

・

「造形的なものと、心理的かつ内面的なもの。両者の関係を記述する言語を,ぼくらはいまだ十分にもっているわけではない。たとえば色と形の微妙な組み合わせにひそむ、ある種の影を,作者ないし観客の心理の屈折と結びつける試みは、しばしばあまりに主観的な解として歓迎されないことが多い。

おなじことは芸術作品と,社会ないし歴史との関係についてもいえる。周知のごとく,この関係そのものはそれほど自明のことではない。またそこに,ある客観的な基準があるのだと断言することもむずかしい。にもかかわらず,ぼくらの内なるなにか本能的なものが、それ自体は顔料の集積であり,色と形。図と地の無数の集合体にすぎないものに,さまざまな物語りを読み取ろうとするのである。さもなければ、とりわけ、たんなる構成作品,つまり具体的なものをなにひとつ指示しようとしないものを前にして,ぽくらはただ原始的ともいうべき感覚のレベルで反応するしかなくなってしまう。そして,もちろん、それで十分に間にあってしまう作品がこの世に充満していることもまた,否定しようのない事実である。

こうしたなかで,一圓達夫の木版はつねに例外的であった。例外的であるとは、孤高であることの別称でもある。たとえば彼は、ぼくらの引き裂かれた現実のひとつの断片のような、色のひろがりを虚空にとどめる。それはなにひとつ外部を参照せず、形態として,円や正方形のように自立しているわけでもない。それはいわば,投げ出されたものにすぎないことが多い。もちろん、それは重なりあったりもして,おもいもかけぬ視覚上の効果を生みだしたりもする。しかしながら、そうした効果は,この本質的に内面的な作家にあっては、ひたすら副次的なものでしかないだろう。

一圓の作品はなにひとつ外部を参照していないといったが,よく考えてみるとは唯一の例外があるようにもおもえる。作品を眺めていると,しだいに透けてみえるもの,浮き出してくるものがある。原版からおのずと摺りだされてしまった木理だ。それはまず紋様である。しかしながら,ついにはぼくらの生の痕跡としかいいようのないものである。そうした木理の上を,幾つかの基本的な色彩、一圓の色がゆっくりと移ろってゆく。それはあたかも,そのもっとも奥深いところですでに決定されてしまっている,ぼくらの生そのもののようだ。

おもえば、一圓達夫、彼の作品世界にはつねに死の影があったようだ。その色彩の"移ろひ“は、あたかも生死のそれの隠喩のようだ。ぼくらは生と死についてはよく知っている、少くともそのようにおもっているが、生から死、死から生への移ろひについてはなにひとつ知らない。昔、死者をおさめた棺を打って,その生死を師に問いつめた禅僧ほどには、ぼくらはふつうこの間題に関心をもたない。もっても意味がないと,つまらない常識が耳もとでささやくからだろうか。(師は弟子に,ついに答えなかった。)

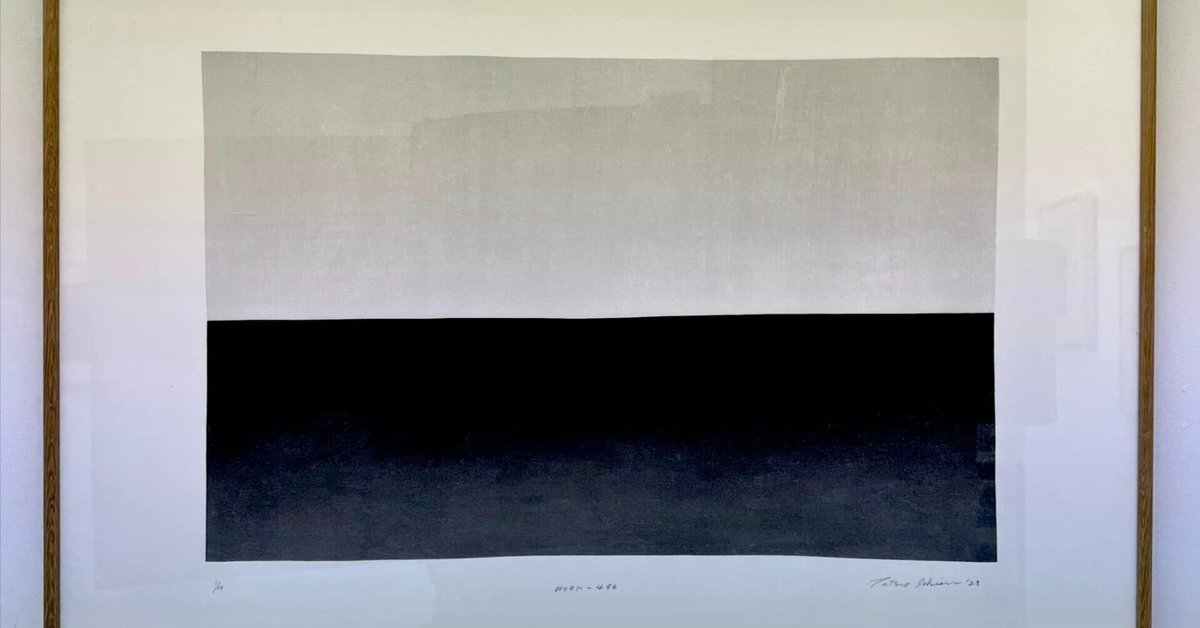

あたかも死そのもののような、冷ややかな角ばった黒の地帯。

一圓の最近作の,これが大きな特徴である。それはまことに美しい,すべてを飲みつくす暗闇であり深淵であり,本質的に有機的な一圓の世界にたいする挑戦である。しかしながら,この死もまた,同じ作家からやって来ていることに,ぽくらは注意せねばならない。

たんなる造形上の問題と形而上学のそれを,存在のもっとも奥深いところで結びつけること。これは制作と批評の,最終的な課題である。あるいは言語には,もはやそうしたことは不可能なのかもしれない。言語によって、世界はあまりに截然と分節されてしまった。唯一の救いはたぶん,言語ではとらえされない色と形の作品世界からやって来るだろう。一圓達夫は、そうした確信をあたえてくれる数少ないひとりである。

本江邦夫」

・・

・

目前に存在する作品

過去の言葉があって

ウチなる納得の上に

時を超え心地よさが

なるほど納得が少し

・・

・