繰り返すねんざに終止符を!足関節内反捻挫に対する理学療法❷-底屈安定性の獲得-

前回は足関節捻挫後の治療で初期に求められる背屈可動性の獲得についてまとめていきました。

足関節捻挫後のリハビリにおいて重要なのが、背屈可動性を獲得してからの底屈機能になります。

足関節底屈は、歩行・走動作において足部剛性を高める上で重要な機能となります。

歩行中の立脚期において、足部剛性を高めることで衝撃吸収および推進力獲得し、効率よく歩くことができます。

走行となると短時間に爆発的な力の発揮が要求され、足部剛性がより高い状態にする必要があるため、底屈位での安定性が重要となります。

捻挫後はアライメントの変化や下腿三頭筋機能不全によって底屈機能が低下したままになりやすく、パフォーマンス低下や捻挫の再発や足底筋膜炎・アキレス腱炎など新たなケガの原因になります。

今回のnoteでは、底屈機能の獲得に向けた段階的なアプローチについてまとめていきます。

見落としがちだけど非常に重要な底屈機能への介入

捻挫したあと特に機能が落ちやすいのが、下腿三頭筋をはじめとした足関節底屈筋群です。足関節内反捻挫後に等尺性収縮における筋力の回復時期を測定した研究では、数ヶ月後において底屈筋群の健患差が有意に認められたとされています。

底屈筋群は介入をしないとなかなか機能改善しないようですね。実際の臨床においても、捻挫の既往を持つケースでは底屈筋群の出力低下が目立ちます。このようなことも関係しているのかもしれませんね。

底屈機能改善=下腿三頭筋への介入?

足関節捻挫後、底屈筋群の機能は戻りにくいと紹介しましたが、これに対する介入は下腿三頭筋のトレーニング(calf-raise)だけで十分でしょうか?

自分の経験上、この答えは否です。

それは、見かけ上の底屈可動範囲を獲得できていても不安定な底屈運動いわゆる剛性が低下している底屈運動になっていることが多いからです。

では、安定した足関節底屈とは一体どのような状態でしょう。

剛性の高い足部を形成するには、”距腿関節における底屈可動域”を引き出していくだけでは十分とは言えません。それは、以下のような距腿関節以外の機能も重要であるからです。

そのため、リハビリでは足部剛性に関わる機能を理解してそれぞれに対して評価・介入していく必要があると考えています。

底屈位安定化に必要な機能

前述したように、安定した足関節底屈には距腿関節運動のみに対する介入では不十分で、それぞれの機能を理解する必要があります。

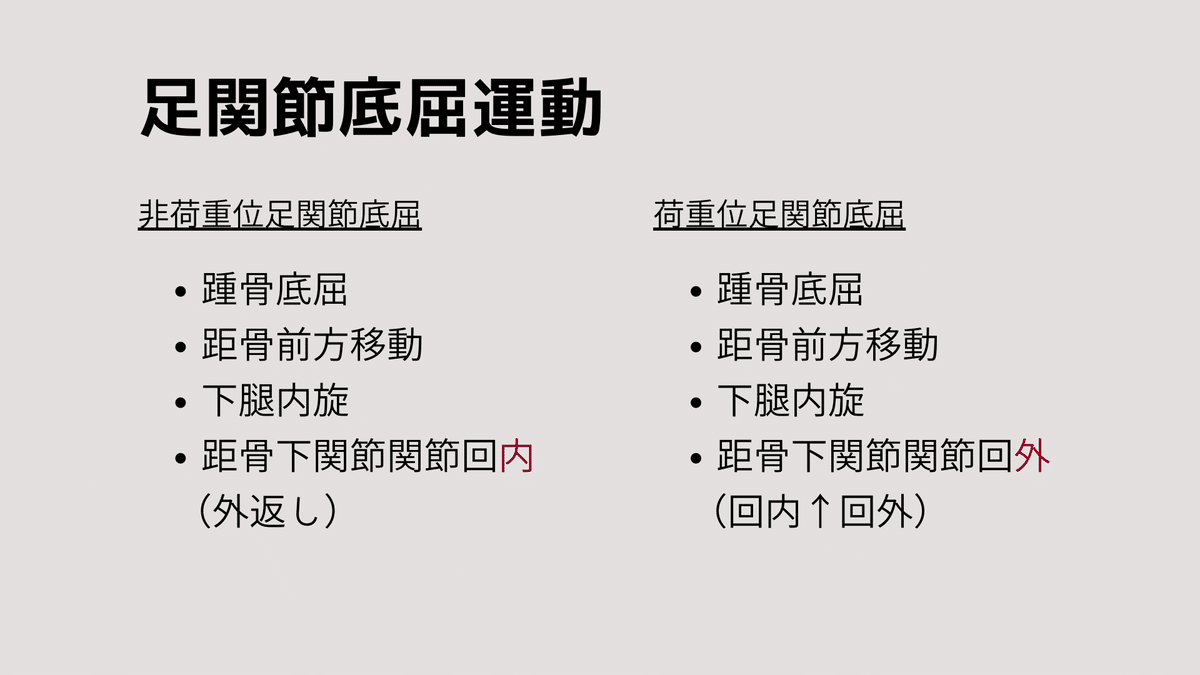

また、非荷重位と荷重位で行う底屈運動はそれぞれ関与する関節運動が若干異なります。

この違いは、非荷重位では可動性が求められ、荷重位では適切な剛性が求められるようにそれぞれ求められるゴールが異なるからと考えられます。

底屈位安定化のためには、『適切な可動性を獲得し、適切な剛性を発揮できる状態』へ導く必要があります。そのため、それぞれの視点から機能評価を行う必要があります。

|距骨下関節およびショパール関節

剛性に大きく関わる距骨下関節とショパール関節の動きは必ず連動して機能します。

足関節底背屈運動時、距骨下関節においては主に前額面上の内返し・外返し運動を担います。この運動に対してショパール関節も連動することで、足部における柔軟性や剛性の制御を行っています。

荷重位での距腿関節底屈に対して、距骨下関節およびショパール関節は内返し方向へ連動します。これによってショパール関節を構成する距舟関節と踵立方関節が交差し、剛性が高まります。

ちなみに、ショパール関節の内返し可動性低下は、内側縦アーチ低下と関連しているとも考えられています。

走行において距骨下関節(ショパール関節含む)の底背屈だけでなく、内返し・外返し運動の割合も比較的多く、短時間に爆発的な力発揮をするために剛性を制御していると考えられます。

また、荷重位での底屈運動は抗重力運動になるため、底屈筋群の機能も重要となります。なかでも、後脛骨筋や長・短腓骨筋は距骨下関節における内返し・外返し運動を制御するため、重要な要素と言えます。

|リスフラン関節(第一列)

走動作やジャンプ動作では、足関節最大底屈が求められます。この可動性を引き出すためには、中足根関節いわゆるリスフラン関節の可動性が重要となります。

底屈運動時、リスフラン関節は底屈可動性が求められます。これによって、内側縦アーチは挙上し、剛性の高い足部を構築することが可能となります。

足関節捻挫後は、リスフラン関節底屈運動が制限されたまま距腿関節底屈を行っていることが非常に多い印象です。そのため、荷重位での底屈においても内側縦アーチが挙上していないケースが多く認められます。

|足趾伸展(Windlass機構)

後足部(踵骨)の動的な安定性には、ヒラメ筋や後脛骨筋、長・短腓骨筋機能以外にも足趾伸展可動性と足底腱膜の伸張性が求められます。これらの機能が適切に働かないと、Windlass機構による剛性の高い足部に構築することが難しくなります。

荷重位底屈運動では、ヒラメ筋などの作用によって踵骨は底屈方向へ動きます。その際に、踵骨に付着する足底腱膜が伸長されることで内側縦アーチが挙上し、高い剛性を構築することができるようになります。

また、足底腱膜は踵骨内側から足趾およびMTP関節に付着します。足底腱膜が最大限伸長するためには、足趾MTP関節伸展可動性も求められます。

底屈機能評価

|関節機能

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?