数値予報(コンピュータを使った天気予報)とは その1 概要と歴史

自己紹介を兼ねて

ちょうど私が生まれた年に気象庁で数値予報が始まりました、ということはもう60年余の歴史を刻んでいます。この間、天気予報は確かに精度が上がってきましたが、その背景には数値予報が飛躍的に発展したことがあります。これから何回か、私自身の自己紹介も兼ねて数値予報について説明します。

スーパーコンピュータを用いて天気を予測する数値予報技術の開発が私の20代、30代での主な仕事でした。プログラム開発の言語はFORTRAN、あまり聞いたことがないかもしれませんし、絶滅危惧種かもしれません。担当は地球全体の気象を予測する全球モデルの開発、その中でも特に積乱雲のパラメタリゼーションという部分との付き合いが一番深いと思います。

数値予報の原理

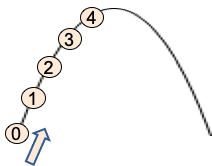

この図は、ボールを投げた後のボールの位置を示しています。○の中の数字は投げた後の時間となります。投げた時のボールの進む方向と速度が決まれば、何秒後にボールがどこにあり、何秒後にボールがどこに落下するのか予測可能なのです。飛球を受けた外野手がホームベースのキャッチャーに送球することを考えてみてください。名外野手であるほど、正確に投げる方向と速度を調節してホームベースに最速で届くように投げることができるはずです。このようなことが何故できるかというと、物理法則によってボールの運動が決まっていて、どのような軌道を描くかは最初の投げる方向と速度で決まるからなのです。時間0でのボールの状況がわかれば、あとは物理法則で軌道が予測できるのです。

このボールの運動については、空気抵抗などは別として、基本はニュートンの運動方程式で決まります。大気は水と同じ「流体」という性質を持ち、流体力学と呼ばれる物理学の方程式系で記述されます。地球が自転していることに伴いコリオリ力を考慮するとか、大気の圧縮膨張に伴う熱力学法則を考慮する、といったことを含めて地球流体力学と呼ぶこともあります。この追加された部分は、天気現象にとって重要で、コリオリ力により、北半球での低気圧が反時計回りの風、南半球では時計回りの風となることになりますし、上昇気流で雲ができて雨が降る、というのは熱力学の法則により、空気が上空に行くと圧力低下により膨張することで温度が下がり、水蒸気が凝結するというプロセスからの結果でもあります。

地球には水があり、水蒸気と液体の水との相転移に伴う加熱、冷却は、地球上の大気の運動をさらに複雑にしています。台風や集中豪雨、竜巻といった激しい、災害をもたらす現象はこの水の性質に起因するところが大きいのです。また、地球上の大気の運動を形成する原動力は太陽からの日射です。地球全体の熱バランスとして、太陽からの日射(短波放射)で温められる一方、地球表面や大気から宇宙に放出される長波放射により冷やされて、これらのバランスで地球大気の温度が保たれています。温室効果ガスの増加によりこのバランスが微妙に狂い始めているのが、地球温暖化という現象となります。

このような物理法則で地球大気が記述されていることから、先ほどのボールの軌道のように、時間0での大気の状況がわかれば、時間1、時間2での大気の状況を予測することが原理的に可能なのです。これは明日明後日といった未来の大気の状況を予測することで、まさに天気予報の原理です。

数値予報の歴史

19世期の中頃のクリミア戦争がきっかけとなって、世界の観測データを集めて天気図を描いてそれで天気予報をするという発想も、物理法則を直接使わないのですが、最新の天気図から明日、明後日の天気図を時間外挿的に描くという図上での時間0から未来の予測技術です。

物理法則を駆使した天気予報の提唱は、20世期の初頭、1904年にノルウェーのV ビヤークネスが論文にしています。この原理での天気予報ができる条件として、

1 ある時点での大気の状態について十分な精度で把握する必要

2 大気がある状態から次の状態に変わることに関する法則を十分な精度で把握する必要

と述べていて、今の数値予報の原理の核心部分を言い当てています。当時、ノルウェーはこのビヤークネス先生を中心にベルゲン学派と呼ばれる気象学の先駆的な研究教育の場となっており、ロスビー波で知られるロスビーやのちに中央気象台長となった藤原咲平もそこで研究生活を送っています。

数値予報の原理を提唱したビヤークネスに対して、実際にこれを計算してみたのが英国のリチャードソンでした。欧州を対象に一辺200km程度の格子で切り分けて、それぞれの格子の値をまず時間0で観測値を使いつつ決め、そこから数値計算により予測を行ったのです。クエーカー教徒でもあったリチャードソンは第一次大戦中に北フランスで救護兵として働きつつ、手計算で予測を行ったと言われています。この大胆な挑戦は、実際には起こり得ないような急激な気圧変化を予測してしまい、数値計算による天気予報という意味では失敗に終わりました。

リチャードソンの夢

1922年にこれらの結果をまとめて「数値的手法による天気予報」という著書を出していますが、その中で数値的天気予報の実用化に向けた夢を語っています。実用化のためには、明日の天気予報に計算に1週間をかけては意味がありません。当時はまだコンピュータがなく、地球を模した大きな円形劇場に64000人の計算人を集めて短時間で明日の天気予報ができる仕組みを提案しました。

計算のイメージとしては、東京を含む格子を担当する計算人はこの格子の現在の値から次の時間の値を計算します。その際、例えば隣の名古屋を含む格子から流れてくる効果も取り入れる必要がありますから、名古屋格子担当の計算人からその効果に関するデータをもらうとともに、東京格子から名古屋格子に与える影響についてはデータを渡します。こんな形で地球各地の格子を担当する計算人が一斉に計算を進めます。データの受け渡しのところで、互いに時間を合わせる必要があるので、計算人が勝手なスピードで計算を進めてしまうとまずいことになります。そこで、円形劇場の真ん中にいる指揮者が、各計算人の進行状況をチェックして、タイミングを合わせるように指示をします。

リチャードソンの試算では64000人集めれば意味のある時間に天気予報が出せるとのことでした。この64000人集めた劇場を彼は「予報工場」と名付けました。もちろん、64000人に給料を払って天気予報をさせるような仕組みは実用化とはなりませんでした。かなり低めに計算人の給料を年間100万円としても、年間640億円の予算が必要ですから今のスーパーコンピュータと比べても一桁以上多くの予算が必要です。一方、現在のスーパーコンピュータも素子の演算速度の限界に直面していて、最新の数値予報モデルについては素子の演算速度に任せて計算させるだけでは時間内の計算が困難で、複数の演算素子を互いに通信しながら同時に並行して計算させる並列計算という形で実施されるのが普通となっています。この並列計算機の仕組みを計算機がなかった時代のリチャードソンが予報工場という形で提案していたのも時代の先駆けでした。

コンピュータの登場

リチャードソンの夢が実現するまでには、コンピュータ(電子計算機)の登場を待つ必要がありました。一方、リチャードソンは手計算でも天気予報に失敗しています。単にコンピュータが登場するだけでなく、他にも様々な準備が必要でした。

その基礎となったのは高層観測の進展です。3次元的な構造を持つ大気の流れを理解するためには上空の気象観測が必要です。気球を使って上空の気象観測を行う高層観測がリチャードソンが数値予報に取り組んでいた時代に始まっています。日本でも今からちょうど100年前、1920年に舘野に高層気象台が開設され、初代台長である大石和三郎が先駆的な取り組みを進めていました。(この件は別の機会に触れようと思います)大気の三次元的な構造の理解を通じて、大気の運動に関する知見も深まり、高気圧低気圧の振る舞いのエッセンスを表現する方程式系も導かれるようになりました。航空機による空中戦が展開された第二次世界大戦の前後で、高層気象観測のニーズが高まり観測網が拡大したことで、上空の観測データが増えて時間0における大気の状況がより正確にわかるようになっていました。数値計算の手法についても計算に用いる時間刻みをある基準より細かく取らないと計算が破綻するというCFL条件と呼ばれる重要な制約条件が1928年の論文で知られるようになりました。

第二次世界大戦の直後、1946年にENIACと呼ばれる初めてのコンピュータが誕生しました。このENIACの開発にも関わった20世紀の科学史におけるもっとも重要な人物(マンハッタン計画にも関わっています)とも言われるフォン・ノイマンがコンピュータの社会応用プロジェクトとして数値予報に目をつけました。気象学者のジュール・チャーニーをリーダーとして数値予報プロジェクトが開始されました。チャーニーはリチャードソンの失敗を繰り返さぬよう、方程式や数値計算手法を見直した上で、コンピュータによる計算を進めました。1950年に数値予報の成功を論文で発表、そして米国の気象局では1955年に数値予報を業務として導入しました。

日本の数値予報の黎明期

米国で数値予報プロジェクトが進められていた頃、日本はまだ終戦後の貧しい時代だったのですが、しっかりキャッチアップをすることになります。その第一の立役者が岸保勘三郎先生、私の大学院での指導教官です。東大で書いた論文がチャーニーに認められて、1952年、20代の若さでプリンストン高等研究所の数値予報プロジェクトに招かれました。当時、東京大学の正野重方教授のもと中央気象台、気象研究所、東京大学の若手を中心に数値予報グループが活動を開始していました。岸保先生は日本では触ることのできないコンピュータと向かいつつ、数値予報に関する様々な米国の知見を日本に伝えていたとのことです。

数値予報グループは今で言う官学連携による研究開発を行っていたことになります。しかし、研究開発だけでは数値予報は始まりません。大型計算機を購入し開発から運用までを実施する組織を作り、開発や運用に当たる人材を育成する必要があります。気象庁の従来予算の15%増という異例の形で1956年の暮れに大蔵省内示を受けて、機種選定を進め、職員らのプログラミング、カードパンチ等の研修を実施、1959年1月にはIBM704が横浜港に到着、3月に電子計算室という新しい組織を立ち上げ、6月に現業運用を開始しました。この運用開始は、スウェーデン、米国に続き世界で3番目でした。電子計算室の開発スタッフを取り仕切る数値予報班長には、岸保先生が就任されました。

数値予報グループ関係者の熱意が、コンピュータ時代の到来を予見していた霞ヶ関の官僚をも動かしたのでしょうか。当時豊かとは言えない日本でしたが、若さと勢いで未来を見通す力には溢れていたように思えます。一方、気象庁の中で現場の予報官から数値予報への信頼を得るには運用開始後また長い年月が必要だったのも事実で、未来への投資的な意味合いがかなりあったのかもしれません。それと特筆すべきは、この数値予報グループから豊かなアメリカに渡り、そこで世界の気象学者として第1線で活躍されました。台風の大山勝道先生、栗原宜夫先生、モンスーンや熱帯気象の柳井迪雄先生、トルネードに変分法解析の佐々木義和先生、数値計算そして対流のパラメタリゼーションの荒川昭夫先生、地球温暖化モデルの真鍋淑郎先生、数値モデルの笠原彰先生、力学的季節予報の都田菊郎先生、本当に皆さん、世界を代表するような気象学者です。私自身、これらの方々と気象庁であるいは世界のどこかでお会いして刺激を受けてきました。私の気象庁のモデル開発分野での最大の功績は20数年前に台風の進路予報の精度を抜本的に改善したことなのですが、この仕事の多くは荒川昭夫先生のおかげです。

数値予報の発展

こうしてスタートした数値予報ですが、経験を積んで知見を深めてきた予報官には及ばないことが多く、投じた予算に見合うだけでの成果が出ているのか、厳しく見られていた時期もありました。

大型計算機と言っても図体と電力消費だけは一人前ですが、実際の演算速度は今のPCよりはるかに劣る程度のものでした。この程度の計算能力では250km四方くらいの格子で地球を覆うことになり、日本の地形などほとんど表現できませんし、台風を表現することも困難です。

観測データも高層観測として気球に気象測器をぶら下げて電波で観測結果を伝えるラジオゾンデが普及こそしましたが、数100km間隔程度の粗さですし、途上国や海洋上ではほとんど観測されていません。

観測の発展

世界気象機関WMOではWWW計画と呼ばれる、各国の気象観測からデータ処理、情報伝達までを支援する仕組みがあります。こうした現業機関の取り組みと研究機関の取り組みを総合化した形で、1970年代にGARPと呼ばれる地球大気の大きな研究計画がありました。その中核をなしたのが、FGGEと呼ばれる観測実験計画です。1978年の12月から1979年11月までの1年間に地球大気を集中的に観測して研究しようというものでした。

地球大気の観測という機運の高まりは、宇宙開発技術の進展もあり人工衛星による観測の推進にもつながります。FGGEに合わせるかのように、日本ではひまわりの初号機が1977年に打ち上げられ、欧州でも同じ年にMeteosatと呼ばれる静止気象衛星が打ち上げられ、1975年、1977年に打ち上げられた米国のGOESシリーズとともに地球大気を静止気象衛星で監視する体制が整いました。さらに北極と南極の上空を通って南北に地球を舐めるように観測する極軌道衛星も実用化されました。こうして、地上からの観測データの少ない南半球や海洋域でも衛星からの観測で様々な情報が得られるようになりました。

欧州中期予報センター(ECMWF)の発足

1970年代のもう一つの特筆すべき動きは、欧州中期予報センター(ECMWF)の設立です。欧州の各国が協力して共同の数値予報センターを設立したのです。加盟各国の気象局から優秀な研究者、開発担当者を集め、さらには大学等からも研究者を招聘し、世界最高のスーパーコンピュータを整備して世界最高の数値予報を欧州各国で利用できるようにするという狙いは、見事に今も続いています。もちろん、ECMWFで開発された最新技術、例えば地球をスペクトルモデルや4次元変分法によるデータ同化技術等、は世界各国の数値予報に応用されていますので、世界の数値予報の進歩にも大きく貢献しています。先ほどのべたFGGEでは世界の観測データを集めるだけでなく、それを数値予報モデルを用いて格子上の解析データとして様々な用途に使いやすくすることが重要でした。ECMWFはこの仕事でも世界に貢献して、これがのちの再解析プロジェクトにつながっていきます。 ECMWFの現業運用開始は1979年で、FGGEをきっかけに最初から大活躍でした。

計算機の発展

スーパーコンピュータの性能向上も数値予報精度向上の大きな機動力であるのは間違いありません。図は気象庁の計算機の性能を最初のIBM704との演算速度比で比べたものです。半導体技術等の計算技術の進展により、計算機は大体5-7年程度で世代交代して現在は10代目です。初代はIBMでしたが、2代目から9代目までは国産の日立製作所で、10代目になってCRAYとまた米国製になりました。私が開発の第一線にいた時期はこの中の4代目から6代目とほぼ重なります。高性能の計算機になればなるほど、計算単位である箱を小さくすることができます。

計算機の性能アップに伴い、モデルも最初は380km四方だったのが今では地球全体を予測するモデルで20km、日本付近を詳細に予測するモデルは2kmになっています。計算速度が1兆倍なのに細かさはせいぜい100倍程度なのかと思われるかもしれませんが、細かさを100倍にすると箱の数は100x100x100の100万倍となります。さらにリチャードソンの失敗の原因とも考えられる時間刻みも前に述べたCFL条件により100倍細かくするので、これで1億倍となります。このほか、詳細なプロセスを取り込む、データ同化に変分法を導入する、膨大な衛星観測データを利用する、アンサンブル予報を計算する、さらには並列化が進むにつれて理論的な演算速度に比べて実際のプログラムの計算効率が落ちてくるなどで、細かさでは100倍程度がやっとということになります。

気象庁予報部数値予報課 数値予報60年誌よりhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/1-3-2-1.html

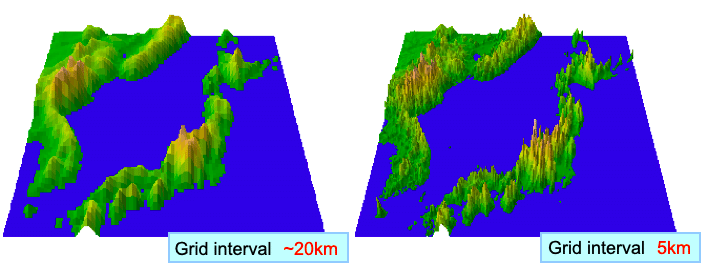

計算格子が細かくなることがいかに重要かということは、日本の地形を分解能に応じて表示することで直感的に理解できると思います。左が地球全体を予測するモデル、ほぼ20km四方、右が日本付近を詳細に予測するモデル、ほぼ5km四方です。20km四方の分解能では、北アルプス、中央アルプス、南アルプス程度も分解できていません。そうなると、これらの谷筋の局地風なども表現できないことになります。地球全体を予測するモデル(全球モデル、GSM)を5kmの分解能にすると膨大な計算が必要で演算性能が足りませんので20km分解能で計算、5km分解能のモデル(メソモデル、MSM)は領域を限定して計算し、その領域境界についてはGSMの計算結果を使うという役割分担で運用をしています。

気象庁数値予報課より

モデル開発とは

このように計算性能の高い計算機は高精度の数値予報を提供するための必要条件ではあるのですが、計算機だけでなく、それに見合った中身を設計、構築していくことが非常に重要で、個人的な経験を含めてちょっと長くなりますが紹介します。

先ほどの計算機の図で言うと第Ⅴ世代から第Ⅵ世代に移行する時期での話です。第Ⅴ世代での地球全体を予測するモデルの分解能は110km、それを55kmに上げる計画でした。ここで何を狙っていたかというと、台風の数値予報の大改革でした。台風は特に中心付近の構造が細かく、粗い分解能のモデルでは表現が不十分でした。それが分解能が110kmくらいになってくるとある程度は表現ができてきて、それが逆に困ったことにもなりました。第Ⅴ世代では、全球モデルの精度が上がってきたことから、毎日1週間先までの天気予報、週間予報を提供するようになっていました。台風のシーズンになると台風のようなものを表現できるようになっていて、それが当たれば良いのですが、しばしばとんでもない方向に動いてそれが予報を打ち壊すという結果になっていました。現場の週間予報担当からは台風を消せないか、という相談さえあったように記憶しています。

一方、当時は台風予報専用の台風モデルと呼ばれる領域モデルがありました。このモデルにも課題があり、台風の位置に合わせて領域を設定するのですが、複数以上の台風が存在すると、これらを全て領域内に入れるのが難しく、台風間の相互作用をうまく取り込めなかったり、また台風予報も3日先5日先となると亜熱帯高気圧の動向が進路予報にとって重要なのですが、領域モデルでは亜熱帯高気圧の予報は難しいという問題がありました。

そこで、全球モデルで台風を予報できるようにしたらよいのでは、という方向で技術開発を進めることになりました。台風の発達は台風の渦と積乱雲の活動との相互作用が重要というCISKメカニズムを前述の大山勝道らが示しており、積乱雲の活動をきちんと表現できるモデルにしないとと私は考えました。

積乱雲の水平スケールは数km程度なので、50-100kmくらいの分解能のモデルで直接表現できないことから、積乱雲の活動はパラメタリゼーションという形でモデルに取り込んでいます。このパラメタリゼーションについての世界の第一人者が荒川先生、その手法を数値予報に取り込む試みは以前からもありましたが、計算量が膨大なので実用化には至っていませんでした。計算量を画期的に減らしてかつ積乱雲の活動を予測する仕組みを導入という荒川先生のホヤホヤのお話を数値予報課のコロキウムでご紹介いただき、それを気象庁の全球モデルに適用してみようと考えたのです。

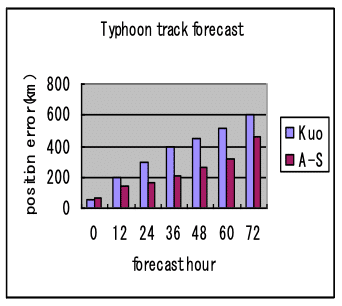

全球モデルの予報で、積雲対流のパラメタリゼーションを従来のクオの方法(Kuo)と新しく導入を計画している荒川先生の方法(A-S)で台風進路予報の誤差を21例について比較してみました。新しい方法の導入で誤差が激減していることがわかります。当時の全球モデルの台風は亜熱帯高気圧の南を西進している時に、実際にはそのまま西に進んでいるのに、モデルでは北上するバイアスが知られていました。夏の天気予報を混乱させるという話も台風が勝手に北上して日本付近の気圧配置を変えてしまうという事例が多かったのです。新しい手法を導入すると、実況より北上するバイアスが小さくなり、その結果として進路予報の誤差も激減しました。

1996年3月に計算機が更新されるのですが、この時の計算機の更新は、諸事情により気象庁の大手町の庁舎ではなく清瀬市の気象衛星センターの敷地内の新庁舎に計算機が入ることになりました。このため準備段階で大手町庁舎で計算機を使うことができず、新築ホヤホヤの清瀬の庁舎に泊まり込んでスーパーコンピュータを独り占めして作業をしました。大手町の旧式のスパコンでは55kmメッシュの新モデルを動かすことが不可能だったのです。

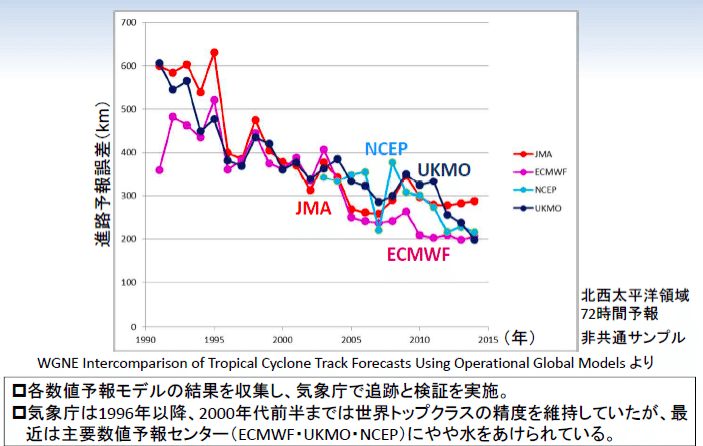

それで実運用でもうまく行ったのかというと、下記が気象庁(JMA)、米国気象局(NCEP)、英国気象局(UKMO)、欧州中機予報センター(ECMWF)の全球モデルによる台風の進路予報の誤差の年々のグラフです。赤色の線が気象庁になりますが、1995年から1996年にかけて誤差が激減しているのがわかります。計算機のバージョンアップによりモデルの分解能を上げてさらに積雲対流のパラメタリゼーションを変えたことが寄与しているものと考えられます。さらに2000年の前後では、世界一の精度となった時期もあったこともわかります。やはり目指すべきは世界一です。

![]()

自分の経験を長々と述べましたが、強調しておきたいのは、このような地道な努力の積み重ねで現在の数値予報の精度が達成されていること、これはどこの国の数値予報も同じだと思います。近年、やや欧米勢に差をつけられていますが、気象庁では2030年に向けてこの進路予報を大幅に改善させる目標を立てて取り組んでいます。ECMWFの台風予報をインターネットで多くの方が見る時代になりました。米国気象局でさえECMWFが世界一ということに相当の危機感を持って取り組んでいるようです。

なぜECMWFがすごいのかというと、

○世界最高の計算機を整備してその計算能力をフルに活用した研究開発を行っている

○加盟国の気象局あるいは大学からエース級の人材を高い給料で集めている

○世界の研究コミュニティとの協力関係を構築して最先端の研究を技術開発に活用する体制ができている

○各国は全球モデルと領域モデル、さらに季節予報モデル、地球温暖化モデルと様々なモデルを開発しているが、ECMWFは全球モデルで週間スケールの予報から季節予報に特化して開発をしている

○細かい話ですが、各国の気象局は航空向けのサービスとして全球モデルによる航空予報を重視しています。そのため、観測データを受ける時間を早めに切り上げて解析予報計算に入る必要がありますが、ECMWFはそのようなユーザを対象としていないので、遅れて入ってくる観測データを活用できるということもあります

といった環境が重要だと私は考えています。

終わりに

今回は、数値予報の基本原理からその歴史について、説明させていただきました。20世紀のはじめにアイデアが生まれ、第2次世界大戦後、コンピュータの登場とともに現実的な技術としてスタートしました。その後の計算機の進展、観測ネットワークの拡充、さらに各国の数値予報技術開発の努力の上に、今の世界、そして日本の数値予報技術があるのだ、ということが伝われば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?