数値予報(コンピュータを使った天気予報)とは その2 観測データの利用

はじめに

その1では、20世記初頭からの数値予報の歴史の紹介を中心に述べてきました。最初の状態がわかれば、物理学の法則に基づいて時間変化を刻々と計算することで、24時間先や48時間先の天気予報が原理的に可能であること、そしてコンピュータの登場、発展によって現実のものとなり今や天気予報の基本的なツールとして定着しています。今回は、今の数値予報技術を観測の利用という観点から説明してみましょう。

最初の状態を知る

最初の大気の状態を知ることができれば、と一言ですがその背景には大変な苦労があることを理解していただくことが目的です。

最初の大気の状態を知るためには、まず観測が必要です。高低気圧をはじめ大気には立体的な構造を持つ波動があり、それらが天気のかなりの部分を決定しているので、地上付近だけでなく、上空の観測も必要です。上空の観測としては、空気より軽い水素(本当はヘリウムが安全で良いのですが価格面から水素が使われています)をつめた気球に観測器をぶら下げて上昇していく際に温度、湿度、風向風速を観測してその結果を電波で伝えるラジオゾンデが伝統的に使われています。上空の観測については高層気象台のHPに歴史を含めて詳しい解説があります。https://www.jma-net.go.jp/kousou/obs_second_div/index.html

従来型の観測

下の図の左上が地上観測の分布、右上が船舶やブイによる観測、左下がラジオゾンデの観測のそれぞれ分布となります。右下は気球の動きを追うことで風観測のみを行う観測と地上から上空に向けた電波の散乱から上空の風を観測するウィンドプロファイラーと呼ばれる最新の観測についてそれぞれ分布が示されています。地上の観測は、陸上に偏っていること、陸上でもアフリカなどでは観測が少ないことがわかります。ラジオゾンデの観測では、ある程度の経済基盤を持つ地域の陸上に偏在化していることがわかります。

ウィンドプロファイラーを除いたこれらの観測を従来型の観測と呼ぶことがあり、文字通り、伝統的に気象観測として実施されてきた観測となります。これは必ずしも古臭い観測という意味ではなく、気象要素を気象測器でその場で観測した結果でもあり、信頼性の高い高精度の観測でもあります。こうした観測を直接観測あるいは現地観測と呼ぶこともあります。

気象庁 数値予報解説資料 第51巻(平成30年度)よりhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/nwptext/51/No51.pdf

遠隔観測(リモートセンシング)

直接観測は高精度なのですが、観測分布が偏在化している課題があることを示しました。この直接観測と相補的な観測として電波等を用いて遠隔から観測するリモートセンシングと呼ばれる観測があり、その代表的なものが衛星観測となります。特にラジオゾンデのように鉛直方向の気温のプロファイルについての情報が得られるのが、サウンダーと呼ばれる観測手法です。多チャンネルの(様々な波長での観測に相当)電磁波を観測することで、大気分子の放射特性の波長依存性を活用するなどにより、鉛直方向の情報をある程度得ることができます。北極と南極の上を通って地球を回る極軌道衛星に搭載されていますので、下図のようなデータ分布になります。このように海上でもアフリカ大陸上でも分け隔てなく観測が可能です。一方では、鉛直方向の分解能などを含め、精度では直接観測より劣ります。このように直接観測とリモートセンシングは互いの欠点を補う関係にあり、両方の観測の共存により地球の観測システムとしての性能を発揮できるということになります。

気象庁 数値予報解説資料 第51巻(平成30年度)よりhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/nwptext/51/No51.pdf

この極軌道衛星の観測の課題はその観測頻度にあります。地球上の様々な場所を観測できる反面、同じ場所を通過するのは1日2回程度なので、例えば、梅雨期の集中豪雨の予測に重要な九州西方海上に注目すると12時間に1回しか観測できません。刻々と変わる線状降水帯の予測にはこの頻度では不十分です。ただ、同じ観測を4機の衛星で実施すれば3時間に1回程度にはなります。

常に同じ場所を観測し続けるという観点では、ひまわり、などの静止気象衛星の活躍の場です。静止とありますが、赤道上空約36000km(軌道半径としては約42000km)で地球の自転と一緒に回ることで、地球の同じ場所の上空から常に観測できる衛星です。今まで天気図で見ていた高気圧や低気圧、台風が手に取るように雲の動きとして動画で見ることができるようになったのは、科学技術の価値をお茶の間で認識する上でも大きな進歩だったと思います。特に台風については、観測の乏しい洋上での監視が基本ですので、静止気象衛星の画像と台風勢力との関係に基づくDvorak法で台風の勢力を推定できるのは、防災上もきわめて重要なことです。なお、米国では飛行機がハリケーンの上空から観測機器を落下させて直接観測を実施していますし、かつては、北西太平洋においても米軍が台風の直接観測を行なっていました。

静止気象衛星の観測の数値予報の初期値への活用については、動画で見える雲の動きをどう初期値に取り込むか、というところから始まりました。雲が風によって流されているという前提で、雲の動きから風を推定する手法が開発されたのです。1990年代以降には、この手法に関係する研究者が2年に1回、世界から集まってワークショップを開催するほどになりました。下図の左がそうして得られた風観測データの分布となります。右図は、雲のない晴天域での放射観測データで、水蒸気への感度の大きな波長帯の観測を使って上空の水蒸気の情報が得られます。ひまわり8号では、波長帯が増えたこともあり、この観測の予報精度へのインパクトが大きくなりました。

静止衛星のデータ分布から読み取れることとして、日米欧のそれぞれの静止気象衛星の観測を合わせて全球的な観測となっていることも、国際協調としても象徴的な意味も含めて重要な役割を果たしています。

気象庁 数値予報解説資料 第51巻(平成30年度)よりhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/nwptext/51/No51.pdf

測位衛星を利用した観測

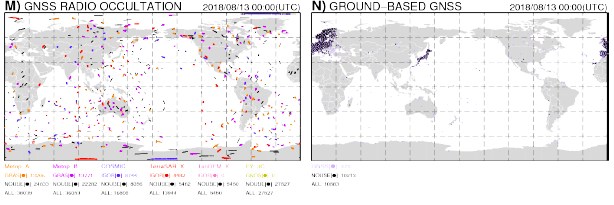

以上述べた以外にも衛星観測としては、イメージャ観測や散乱計観測など様々な観測が数値予報には使われていますが、ここではGNSS(全球測位衛星システム)による観測を紹介します。これはもともと気象観測ではなく、位置情報や地盤変化を観測するための観測で、スマートフォンやカーナビでも使われている技術です。日本では国土地理院の電子基準点でこの衛星との電波到達時間を利用して地殻変動を監視しています。大気の気温や湿度の変動がこの電波到達時間から地殻変動を求める上でのノイズになることが知られていました。これを逆に利用して、電波遅延を使って大気中の水蒸気量の観測に使うことが実用化されています。また、低価格の低高度衛星を多数打ち上げて、GNSS衛星との間と電波遅延を連続的に観測することで、電波経路上の気温や湿度の情報が得られます。こうして得られた観測の分布が下図となります。右図が電子基準点を使った観測、左図が低高度衛星を使った観測となります。このようなGNSSを活用した気象解析は、国立天文台水沢キャンパスの内藤勲夫先生、京都大学の津田敏隆先生、そして気象庁の故中村一さんらが始めた先駆的研究からスタートしたものです。https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2001/2001_07_0461.pdf

気象庁 数値予報解説資料 第51巻(平成30年度)よりhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/nwptext/51/No51.pdf

民間航空機の観測

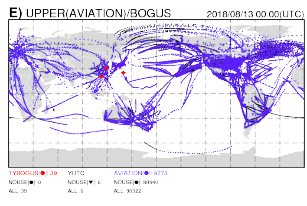

さて、次に紹介するのが民間航空機による気象観測です。この観測はリモートセンシングではなく、直接観測なので基本的に精度は高いのですが、飛行状態に依存するところもあり、上昇中や下降中のデータなど利用には注意が必要な面もあります。下図がそのデータ分布の一例ですが、他のデータの分布と見比べていくと、先進国では、確かに航空機観測が多いのですが、ラジオゾンデなどの観測も多いのに対して、南米やアフリカなどでは、航空機観測がなくなると他の直接観測が乏しく衛星観測に頼らざるを得ないということがわかります。

気象庁 数値予報解説資料 第51巻(平成30年度)よりhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/nwptext/51/No51.pdf

COVID-19の影響により航空便が激減し、航空機観測データが減少して気象予測にも影響が出ているはずですが、その影響は特にラジオゾンデが少ない南半球や海洋上で大きいものと推定されます。

気象レーダーの観測

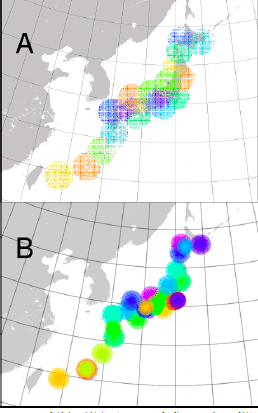

気象レーダーはもともと降水を面的に把握する手段として、散在する地上の雨量計と相補的に使われてきました。ラジオゾンデと衛星観測との関係のように、正確さは地上の雨量計観測であり、面的な情報はレーダーと、いう形で、レーダーの補正に雨量計の観測を使ったり、レーダーと雨量計のデータを組み合わせて解析雨量という面的な雨量データを作成したりしています。さらにはドップラー効果を利用して降水粒子の動きを捉えて風の情報を得るドップラーレーダーの登場で、メソサイクロンの検出を通じて竜巻の発生可能性の高い地域を監視するようにもなっています。こうした雨量の解析やドップラー速度の情報も数値予報の初期値解析に使われるようになっています。

Aはレーダー反射強度から推定される相対湿度、Bはドップラー速度のそれぞれ分布。気象庁 数値予報解説資料 第51巻(平成30年度)よりhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/nwptext/51/No51.pdf

観測システムの発展の数値予報精度向上への寄与

このように様々な手段で地球大気を観測していることがわかります。これらの観測データを数値予報モデルを使って格子点の値に反映して数値予報の初期条件を作成することをデータ同化と呼びます。データ同化そのものについては、また別の機会に説明しないといけませんが、こうして得られた初期条件から数値予報モデルを用いて予測する技術で日々の天気予報が支えられているのです。

観測にも誤差はつきまといます。誤った観測データを初期条件に取り込むと、予報精度の悪化を招きます。そのようなデータの扱いについては、観測データの品質管理という地道な仕事で数値予報の性能を落とさないような仕組みが導入されており、その維持に努力が積み重ねられています。

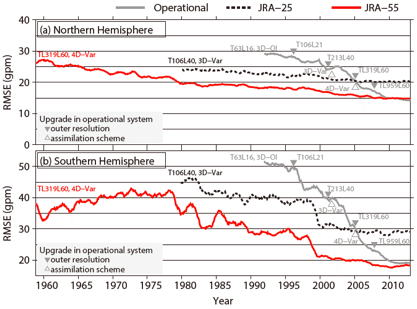

ここでは、様々な観測データが数値予報精度に寄与していることを示す結果を紹介しておきます。全球の大気を予測する全球モデル、その精度向上は目覚しく、現在の3日先の予報誤差は、1980年代の1日先の予報誤差とほぼ同等です。80年代の1日先の精度で今では3日先の予報ができているということです。ただ、ここには数値予報モデルやデータ同化手法が高度化されたということと、衛星観測の進展など観測システムの進展と合わせた寄与となっています。純粋に観測システムの進展の効果を調べるためには、数値予報モデルやデータ同化手法として同じものを使って過去の予報精度を比較する必要があります。

これには膨大な作業と計算資源が必要となりますが、過去の地球大気の気候変動のデータベースを作成するという目的で日米欧の3極で全球再解析というものが実施されています。再解析についてはnoteにも書いていますので、そちらもご覧ください。https://note.com/tenkiguma/n/n8f2d33cf025c

この再解析のデータを使うことで、観測データの進展に伴って予報精度がどう変わってきたかを示すことができます。

下図が気象庁で計算されたJRA-55と呼ばれる全球の長期再解析のデータを用いた2日予報の誤差が年代とともにどう変化したかを示したものです。赤い線がJRA-55の結果となります。年代とともに誤差が縮小していることがわかりますが、どの年代でも同じ数値予報システムを使っていることから、観測データの影響を見ていることになります。特に下の南半球で1980年代から2000年にかけて誤差縮小が顕著に見られるのは、衛星データがこの期間に増えたことが影響していると考えられます。南半球では、海洋の面積の割合が大きく従来型の観測が少ないので、特に衛星データの影響が大きくなります。一方、灰色の線は現業のモデルの精度の推移です。観測の充実による精度向上だけでなく、分解能の向上等の数値予報システム自体の改善(モデルそのものの改良とデータ同化手法の改良の総合的効果)による精度向上が大きいこともわかります。

Kobayashi, S., Y. Ota, Y. Harada, A. Ebita, M. Moriya, H. Onoda, K. Onogi, H. Kamahori, C. Kobayashi, H. Endo, K. Miyaoka, and K. Takahashi, 2015: The JRA-55 Reanalysis: General specifications and basic characteristics. J. Meteor. Soc. Japan, 93, 5-48, doi:10.2151/jmsj.2015-001.より

なお、観測は気象庁だけで実施されているものでなく、世界各国の気象機関とのデータ交換、あるいは民間の航空機、船舶からの気象観測の報告、そして衛星データについては、宇宙開発機関(国内ではJAXA)との連携に基づいて利用されています。またGNSS関係では国土地理院との連携でデータが使えています。このような様々な関係機関、関係国との協力あって今の数値予報技術があるということも忘れてはなりません。

まとめ

コンピュータによる天気予測である数値予報では、その初期条件を実際の大気になるべく近いものにすることが求められます。そのため、観測データをできる限り生かして初期条件に反映させることが重要です。観測というのはコストもかかりますし、様々な苦労とともに得られるもので、その結果を共有できること自体感謝しないといけません。一方では、予測精度向上を通じて、観測の重要性、価値が高まるわけで、そのような観点で観測の計画、企画にフィードバックしていくことも重要です。観測と予測とのインタフェースをデータ同化が果たしているということもお分かりかと思います。このような時代になって、観測、解析、予測が一体的に見えるようになり、それはそれで重要なのですが、その一方でこれらの区別が見えにくくなっています。これらのデータの利用者として区別をしっかり整理できるようにしておくこともここで改めて強調しておきます。