小説から学ぶ家庭医療ポートフォリオの型〜目指せ70点!〜

なぜこの記事を書こうと思ったか

家庭医療のポートフォリオは難しい。

家庭医療やポートフォリオの前提知識が足りない

この事例がポートフォリオになるかどうかがわからない(エントリー領域がわからない)

ポートフォリオの書き方がわからない

どう深めていくかがわからない

書く時間の捻出が難しい、モチベーションが湧かない

などなど色々あるが、今回は3.書き方がわからない、に焦点を当ててみたい。

家庭医療のポートフォリオは容易に手に入らない。

在宅医療学会は優秀ポートフォリオを毎年公開しているが、家庭医療は公開されていない。

Gノートの「思い出のポートフォリオを紹介します」も一部は手に入れたが、全部は無理だ。

歴史の長いプログラムでは、年々先輩のポートフォリオが蓄積されていると聞く。またデータベースを作り始めている支部もあると聞く。

しかし当プログラムの歴史はまだ浅く、先輩のポートフォリオを参照するようなデータベースもまだ不十分だ。

結果として、プライマリ・ケア連合学会関連の勉強会や、ブロック支部でのポートフォリオ発表会で発表される事例と、

「新・家庭医療専門医ポートフォリオ実例集」だけが私の支えだった。

(しかしこの本もけっこう記載レベルが高く、専攻医のころは読み解くのにかなり苦労した…)

症例報告などの論文執筆の書き方は世に溢れている。しかし家庭医療のポートフォリオの「書き方」に焦点を当てて扱っている情報源はとても少ない。

なんごろく-EBMポートフォリオ作成のコツhttp://spell.umin.jp/nangoroku/nangoroku_ebmportfolio.html

「先輩のポートフォリオを読んでも学びにはならない」「自分なりの型も苦労して作ることで学びが深まるんだ」という反論もあるだろう。

半分はあっていて、半分は間違っている、と私は思う。

確かに、ポートフォリオの実践・考察を経て得られた学びは、先輩だけのものだ。多少は勉強にはなるだろうが、先輩が得たものほどではない。

しかし、ポートフォリオがどういうものなのか、どういうふうに書けばいいのか、については、ほかのポートフォリオからメタ的に学ぶことができる。

人は知らないものには恐怖や不安を感じる。

ポートフォリオについてよく知らない時、「どう書けばいいんだろう」「これでいいんだろうか」といつも不安だった。そこで先輩のポートフォリオを読んでいれば「これがポートフォリオなんだ」「こういうふうに書けばいいのか」「私にも書けるかも、書いてみたい」と思ってもらえるかもしれない。

(当然、指導医からのフィードバックがあるとなお良いが)

「型ができていない者が芝居をすると型なしになる。型がしっかりした奴がオリジナリティを押し出せば型破りになれる」(by 立川談志)

ならば私なりの「ポートフォリオの型」を作ってみよう、後輩が少しでも安心して進め、私を超えてより良い家庭医となるための一助となるために。

なぜ70点か?

ポートフォリオの評価は、ルーブリックに合わせて優(4点)、ボーダーライン(3点)、基準未到達(1点)で分けられており、優とボーダーラインの間のレベルは、合格レベルの 3 点を与える。とのことだ。

大学の試験で60点をボーダーとすると、その少し上までは取っておきたい。労力少なく「そこそこ」のレベルまで書けるようになりたい。

基礎を固めたうえで、もっと上に行ける人は、「優」を目指せばいいんじゃないかと思う。

今回採用した「型」は?

ポートフォリオは、私自身の「感情」や、多くの登場人物によって織りなされる「関係性」を経て、私自身が「成長」する物語だ。

故に、ポートフォリオの本文は小説の書き方が参考になるのかもしれない。今回は使いやすくて馴染み深い「起承転結」を基本の型としてみた。

考察の部分は、省察的実践家・Korbの経験学習モデルを意識して作成している。また下記の記事もとても参考にさせてもらった。

年森慎一, ポートフォリオ作成・指導のための省察的実践家の4ステップ「Book Review Steps」. 第2回, プライマリ・ケア vol.5, No.4, 2020. 71-75.

具体的なフレーズは、私の書いたポートフォリオや、「ポートフォリオ実例集」から抽出している。

事前準備

どの領域で書くか決め、ルーブリックを分析し、目標設定を行う https://www.primary-care.or.jp/nintei_fp/case_sk.php

最低限の事前知識を入れておく。「基本研修ハンドブック」の該当箇所は読んでおきたい。

ルーブリックの分析方法は下記を参照(そのうちこれも書こうと思います)

Significant Event Analysis(SEA)などを用いて、ポートフォリオの設計図を作っておく

事例、感情、出来たこと、出来なかったこと、こうすればよかったこと、Next Step

キーワード、重要なポイントは? 自分にとって最も大きな学びは? この事例を一言でいうと?

指導医や他者と十分に議論したり、自問自答したりして、「考察」を深めていく

可能なら文献検索もしておきたい。

最新版の「ポートフォリオ事例評価についての方針」をしっかり読み込む https://www.primary-care.or.jp/nintei_fp/case_sk.php

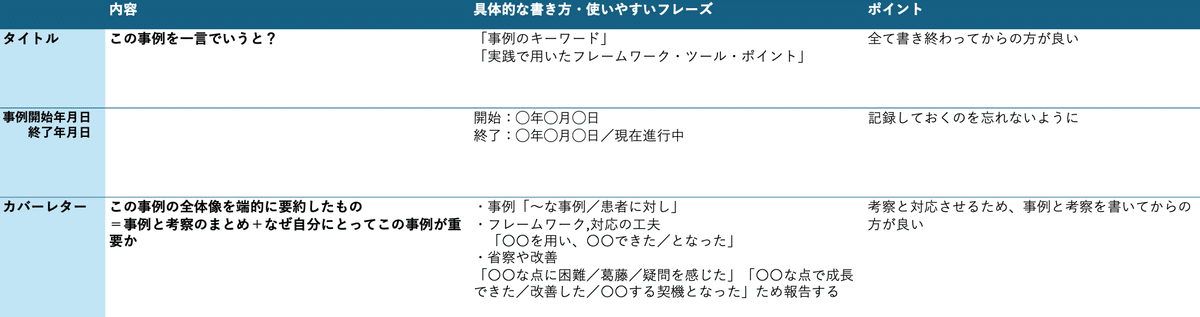

どの順番で書くか?

ポートフォリオは「考察→事例→カバーレター→タイトルの順番で書くのが望ましい」と言われている。なぜならば、考察から書くことで、このポートフォリオで主張したいポイントを明確にし、全体の一貫性を保つことができるからだ。

しかし個人的には、「書けるところから書く」「行ったり来たりして書く」でいいと思う。事例を書いているうちに省察が深まり、よりポイントが深められる面もある。当然、その逆もしかりだ。

しかし、「カバーレター」と「タイトル」だけは後から書いたほうがいいと思う。ここはポートフォリオ全体のまとめに近いからだ。

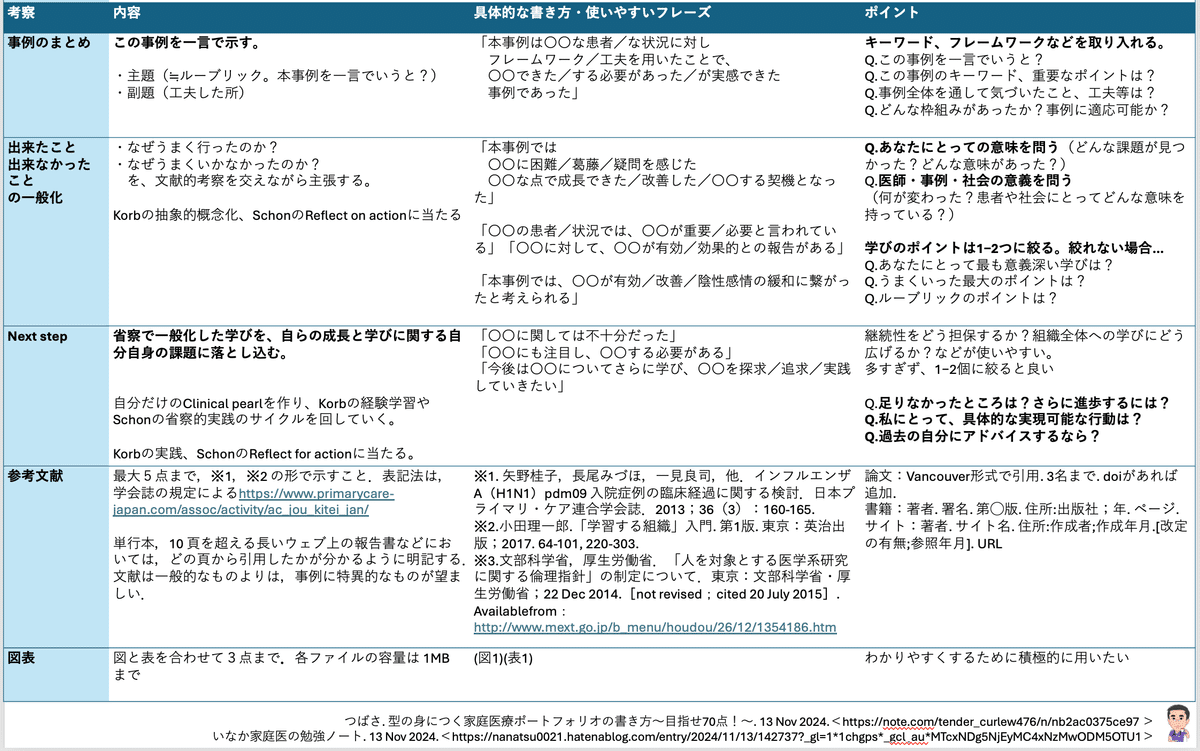

考察・事例・カバーレターの型

考察の型:3段論法

Schonの「Reflect on action, Reflect for action」、Korbの抽象的概念化、実践に該当する。

1.まずはこの事例を簡単に振り返る。その中で、この事例のキーワード・気付き・工夫・フレームワークも入れ込む。

2.次に、文献的考察を交え、事例を一般化・抽象化する。なぜうまくいったのか?うまくいかなかったのか?だけではなく、その理由はなんだろうか?一体何が起きていたのか?・・・を深堀りし、概念化する。

文献考察を経ることで、あなたの学びは一般可能性・応用可能性があると証明できる。他の患者さんにもあなたの学びが適応でき、さらなる成長を遂げられる、と主張できるのだ。

考察ポイントは1−2箇所程度のほうがいい。良い事例は考察のしがいがあるが、あまりに多すぎると主張が曖昧になってしまう。あなたの最も学びになった点に注力すべきた。

3.最後に、一般化・抽象化したものを、自分ごとに落とし込んでいく。具体的なNext actionの部分だ(Reflect for action、実践)

(個人から組織全体の学びにどうつなげるか、継続性をどう担保するか?などはよく使わせてもらった)。

これも1−2つに絞ったほうがいい。

事例の型:起承転結

起:物語の始まり。患者の情報・あなたの置かれている環境、基本的な状況が読者に提示され、物語の基礎が築かれる。

慣れていないうちは、年齢性別、主訴・・・など内科レポートと同じ形でいい。

医学情報は必要最低限でいい。J-Oslerのように全ての処方薬・内服薬・検査値などを列挙すると、スペースがあっという間に足りなくなる。

ただし省きすぎると、「生物医学的に妥当性のある対応」をしているかどうかがわかりにくくなるので要注意。実践がちゃんとしていることが大前提だからだ。

起には伏線を張りやすい。後々大事になってくる家族関係、生活状況、薬剤、既往歴などをさりげなく紛れ込ませていく。

逆に言えば、それ以外は多少省いても問題ない。

承:物語の進展。私、患者、登場人物が状況の中で行動し物語が動く。

・困難な状況(医学的な困難、生活環境、人間関係の困難感)

・対立関係(登場人物間の意見対立、外部環境との衝突…)

・内面的な葛藤(選択を迫られた時の苦悩、自分の信念との葛藤…)

など、より具体的な困難を書いていく。

ここでは「もやもやポイント」を如何に分かりやすく描くか、に注力したい。「こんな難しい患者/家族/状況なら、そう思って当然だ」と読者に思ってもらえるか、を明確に描く。

なぜならば、困難は強大なほど、乗り越えた際にカタルシスにつながり、あなた自身の成長を示すことができるからだ。

例えば、生物医学的な困難、人間関係の困難、社会的・地理的困難、患者や登場人物のパーソナリティな部分に焦点を当てるといいだろう。もやもやポイントを象徴する「具体的な言動・行動・情景」を描くと、読者からの共感も得られやすくなる。

また、それらの言動・行動・情景を目の当たりにして、「あなたがどう感じたか、どう思ったか」を赤裸々に書くと、読者の感情移入度が上がっていく。

そのためには内省・自己開示が重要になる。もし自分の感情をどう表現すればいいかわからない場合、プルチックの「感情の輪」から、しっくり来る言葉を探してもいいかもしれない。怒り・悲しみ・恐怖・不安・嫌悪・驚き…などの陰性感情のほうが使いやすい。

また、私も含めてどんな登場人物がいるか、それぞれがどんな役割を持っているか(私はどんな役割を果たしたか)についても意識しておきたい。

登場人物どうしの関係性・出来事、登場人物、内面はどの用に関連・影響し合っているか?を分析することで、事例の深みが生まれる。

またその関係性の変化を後々描くことで、「成長」を魅せることにもつながる。マクウィニー曰く、家庭医療は関係性の学問である。

転:予想外の展開。予想外の展開や転換点が生じ、物語に変化が起きる

何らかの工夫やフレームワーク、家族会議、多職種カンファレンスなどがきっかけになるだろう。

その後、登場人物たちの行動・言動・感情がどう変化したかを描いていく。

このあたりから、「起・承」で貼っていた伏線を回収していく。もしなければ、「起・承」に付け足しに行こう。

結:物語の結末。課題の解決やテーマのまとめがなされ、終結に向かう

・「どうなったのか」結果を描く

・私・患者・登場人物の内面的・外面的変化を描く

困難をどう乗り越え、成長したかを描くには、「変化」を強調するのが分かりやすい。私自身の感情の変化を書くことが最も多い気がする。

また「継続性」という視点からは、その後どうなったのか?今現在どうしているのか?も書ければベターだ。

カバーレターの型:事例のまとめ+あなたにとっての重要性

カバーレターはこの事例の全体像を端的に要約したものということができる。事例と考察を簡単にまとめるのはもちろんのこと、なぜ「あなた」にとって重要なのか?についても述べられるとベターだ。

考察と同じ主張をしたほうが一貫性があっていい。

考察の最初に書いた、この事例のキーワード・気付き・工夫・フレームワークを入れるといい。

やはりすべてを書き終わってからカバーレターを書いたほうがいい。

タイトルの型:この事例を一言でいうと?

「事例のキーワード」「実践で用いたフレームワーク・ツール・ポイント」

をうまく入れて、タイトルを完成させよう。

まとめ(一枚図)

書き方全般で意識していたこと(論理的に、わかりやすくするために)

論理的な文章構成

できるだけ時系列をさかのぼらないようにする。

最初の事例選択の理由から、最後の考察まで、主張を一貫させる(1つのテーマに絞ったほうが分かりやすい)(転結を書いてから、起承と相関性があるように調節すると、きれいに合わせられる)

感情の変化を意識する。もやもや→逡巡→目からウロコ!

主張を展開する際に根拠を明示する

必要な文献を正しく引用する

分かりやすく

1文1メッセージ、適切な接続詞を使う、主語を明確にする…

文字が多い場合は、図で説明できないか試してみる。

削る所:後の議論にいらない伏線(本人の健康観など)、必要以上の医学的情報(不要な検査値、薬剤)

しっかり書く所:もやもやに関連する所、ルーブリックに関連する所

パラグラフ・ライティングの考え方も役に立つ。

最終的には、「初めての読者がスッと入ってくる、引っかかるところがない」ところがゴール。読んでもらえないと評価もされない。

しかし最初はこだわらず、とにかく書くべし。詰まったら跳ばして書けばいい。後で指導医からフィードバックをもらったり、修正すればいい。

書き方全般で気をつけること(ルール)

※最新版の「ポートフォリオ事例評価についての方針」をしっかり読み込むこと!

文字数:合計1600~2800 字以内(引用文献、タイトルは除く)

wordやGoogleドキュメントの文字数カウントなどで調整を。ただ最初はいっぱい書いてあとから削ったほうがやりやすい

略語:評価者なら誰でも知っているものに留め、それ以外には初出時にフルスペリングを併記する。

匿名化:医療機関や属する地域は,文脈が通るようにしつつ,匿名化する

領域別のルーブリックと共に,全領域に共通の基本的評価ポイントも踏まえて行う.具体的には,記載量の過不足,誤字脱字,語彙の正確さ,記載法や意味の揺らぎのなさ,などである.

→誤字脱字で減点されるのはもったいない!可能ならしっかり校閲しよう(後述)

参考文献の書き方についてもう少し詳しく

「文献:最大 5 点までとし、独立した入力欄を設ける。

事例の記述ないしは事例の考察のどこで参照すべきかは、本文中に※1、※2 の形で示すこと。

表記法は,学会誌の規定による.https://www.primarycare-japan.com/assoc/activity/ac_jou_kitei_jan/

単行本,10 頁を超える長いウェブ上の報告書などにおいては,どの頁から引用したかが分かるように明記する

文献は一般的なものよりは,事例に特異的なものが望ましい」とのこと。

後で修正するのは面倒だ。引用文献の書き方には慣れておくか、常に参照できるようにしておくと良い。

私は引用文献の書き方+ポートフォリオ事例評価についての方針を組み合わせて、ポートフォリオの最初のページにいつも置いていた。

論文はVancouver方式に近い。Google scholarやPubmedの引用の部分をコピペしても可。論文引用ソフトを使用してもいい(私はZoteroかPaperpile推し)

書籍は著者名、出版社の所在地、出版社、出版年などが必要。私は”国立国会図書館サーチ”で確認していた。

事例に特異的な論文を探す時:自分の主張のために根拠を明示する

似たような患者/事例でうまくいった事例報告や、なぜうまくいったか?いかなかったか?その根拠となる事例を探してみる。

基本研修ハンドブックなどは「基本」なので、あまりよろしくないとのこと。

「ポートフォリオ実例集」や「基本研修ハンドブック」の巻末から孫引きする。

Google scholar, Pubmedで検索してみる。質的研究、看護学、人文学、社会学の文献のほうがしっくり来ることも多い。

見つからなければ、Aiに任せてもいいかも。

例)Perplexty Ai、Genspark、Elicit、ChatGPT4o(Web検索可能)

https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2024/genai_03

https://drmagician.exblog.jp/30307232/ https://www.perplexity.ai/

https://www.genspark.ai/

https://elicit.com/

英語の参考文献を読む時

英語が苦手なら、Google chromeの拡張機能でGoogle翻訳を追加する。またはDeepL。

http://spell.umin.jp/EBM_materials_BeatEnglish.html

図表についてもう少し詳しく

「ポートフォリオ事例評価についての方針」によると「図表:各エントリー項目において図と表を合わせて3点までとする。JPG、PNG といった画像ファイルか PDF ファイルの形で作成したものをアップロードすること。各ファイルの容量は 1MB を上限とし、図や表に情報を詰め込み過ぎないように留意する」とのこと。

文字数を減らしわかりやすくするために、図や表は積極的に使っていきたい。

家族図・ジェノグラムは”GENOMARCS(S)”が有名だが、私は全てPowerpointでテンプレートを作って一元管理していた。

ループ図は”draw.io”を愛用している。

提出前の最終チェック

□医学的に適切か?(40→80点より、80→100点のほうが評価される)

□ ルーブリックは満たしているか?https://www.primary-care.or.jp/nintei_fp/case_sk.php

□ 参考文献は教科書レベルではなく、事例に当てはまるような原著論文や資料か?

□ 論理的で分かりやすい文章か?

◯構成が練られている

◯ パラグラフ(段落は)1つのトピックに絞られている

◯ 主張には根拠が明示されている

◯ わかりにくい専門用語がない

◯ 短文で簡潔に書かれている

◯ まわりくどい表現や誇張表現がない

◯ 主語・述語の関係が明確

□「ポートフォリオ事例評価についての方針」を満たしているか?https://www.primary-care.or.jp/nintei_fp/case_sk.php

◯ 文字数は1600〜1800文字か?

◯ 図と表は3点まで、各ファイルの容量は1MBまで

◯ 略語:評価者なら誰でも知っているものに留め,それ以外には初出時にフルスペリングを併記する

◯ 医療機関の匿名化はされているか?

◯ 時間経過:実際の年号で記載されている、時間経過が明確(入院◯日前、初診から◯ヶ月後)

◯ 検査所見:必要最低限でいい

◯ 処方:一般名と商品名が混在していないか?(一般名が望ましい)

◯ 文献は最大5点まで,本文中に※1,※2 の形で示しているか?

◯ 文献の表記法:学会誌の規定を守っているか? https://www.primarycare-japan.com/assoc/activity/ac_jou_kitei_jan/

◯ 誤字脱字はないか?語彙は正確か?句読点が統一されているか?

校閲、特に誤字脱字について

指導医に相談できるのならそれがいいが、もし使えるのならAiを使ってもいいかも。

私はChatGPTに校閲をお願いしていた(が、あまり正確ではなかった。もっといいプロンプトを試してみたい)

#命令書: あなたは、プロの編集者です。 以下のルールに違反している箇所、スペルミスや誤字脱字を、文章の中で具体的に指摘し列挙して下さい。

#ルール:

記載の標準化

A) 文字数はシステムにて合計 1600~2800 字以内に制限

B) 図と表を合わせて3点まで.各ファイルの容量は 1MB まで

C) 略語:評価者なら誰でも知っているものに留め,それ以外には初出時にフルスペリングを併記する.

D) 匿名化︓医療機関や属する地域は,文脈が通るようにしつつ,匿名化する. ・ 例1︓人口 10 万人の地方都市の中規模病院 ・ 例2︓町唯一の診療所(地域の救急病院から車で 30 分)

E) 時間経過の示し方︓年号は事例発生時期との関係が明確になるように,X 年などの表記でなく,実際の年号とする.時間経過が不明瞭にならないよう,入院●日前,初診から●ヶ月後などの記載を行う.

F) プロブレムリスト︓有無は問わない

G) 検査所見等︓必要最小限でよい.

H) 処方︓一般名が望ましいが,商品名での記載を除外はしない.

I) 文献︓最大5点まで,※1,※2 の形で示すこと.表記法は,学会誌の規定によるhttp://www.primary-care.or.jp/journal/kitei_jan.html.単行本,10 頁を超える長いウェブ上の報告書などにおいては,どの頁から引用したかが分かるように明記する. ①欧文の引用論文の標題名は,頭の1 文字以外はすべて小文字を使用し,雑誌名の略称は,欧文雑誌では PubMed(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals)に従い,和文の場合には正式な略称を用いること.著者複数のときは,主著者を含め3名まで氏名を記載し,その他の共著者を「, et al」または,「,他」と記す. ②雑誌の掲載記事は,著者名(姓を先とする).論文名.誌名.出版年;巻(号):最初のページ-終わりのページ.(DOI).

③日本語論文表記:矢野桂子,長尾みづほ,一見良司,他.インフルエンザA(H1N1)pdm09 入院症例の臨床経過に関する検討.日本プライマリ・ケア連合学会誌.2013;36(3):160-165. ④英語論文表記:Wagner JM, McKinney WP, Carpenter JL. Does this patient have appendicitis? JAMA. 1996;276(19):1589-1594.

⑦単行本表記 国立国会図書館サーチ 著著者名(姓を先とする).書名.版.出版社の所在地:出版者(社);出版年.ページ.翻訳書等の二次出版は,著者名.書名.版.二次出版の著者,役割(編,訳等).出版社の所在地:出版者(社);出版年.ページ. Neighbour R. The inner consultation. 2nd ed. Abington:Radcliffe Publishing Ltd;2005. 13-19. Neighbour R. The inner consultation. 2nd Japed. Kusaba T, transl and ed. Bukyo-ku:Kaishorin;2014. 17-28. 加藤良太郎(監訳). ワシントンマニュアル 患者安全と医療の質改善. 東京:メディカル・サイエンス・インターナショナル;2018. 125-133. 小田理一郎.「学習する組織」入門. 第1版. 東京:英治出版;2017. 64-101, 220-303.

⑨ウェブサイト中の記事の表記 著者.記事のタイトル[メディアの名前].発行者の所在地:発行者;発行日.[更新/ 改定の日付;閲覧日].入手元:URL 文部科学省,厚生労働省.「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の制定について.東京:文部科学省・厚生労働省;22 Dec 2014.[not revised;cited 20 July 2015]. Availablefrom:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/12/1354186.htm

#文章:

一番大事なことは?

とにかく書くべし。

字数制限を気にせずとにかく書くべし。

型を気にせずとにかく書くべし(特に初学者)

小説もレポートもだが、まずは書いてみないと始まらない。書いて覚えるべし。型を気にするあまり、手が止まるのが最もよろしくない(推敲や思考のために手を止めるのは良いことだが)

ポートフォリオの難易度が高い場合は、とりあえずSEAからでもいい。とにかく書くべし。

時間がない人は、1日5分でもいい。ポートフォリオに向き合う時間を作るべし(論文執筆におけるタイムマネジメント技術が参考になる)

最後に

あくまで私の作った個人的なテンプレートであり、これで合格できるかはわからない。今後もポートフォリオを分析し、更新を予定している。

さらにより良くするため、修正、アドバイス、コメント、感想などをお待ちしている。

この「型」が、ポートフォリオを頑張る皆さまの役に立ちますように。

参考文献

年森慎一, ポートフォリオ作成・指導のための省察的実践家の4ステップ「Book Review Steps」. 第2回, プライマリ・ケア vol.5, No.4, 2020. 71-75.

なんごろく-EBMポートフォリオ作成のコツhttp://spell.umin.jp/nangoroku/nangoroku_ebmportfolio.html

https://drmagician.exblog.jp/30307232/https://www.perplexity.ai/

https://www.genspark.ai/

https://elicit.com/

http://spell.umin.jp/EBM_materials_BeatEnglish.html