三井家の華麗なる「唐ごのみ」に思いをはせてきました。【三井記念美術館】

三井記念美術館の年末年始恒例行事といえば、国宝『雪松図屏風』の展示だそうです。

知らなかった!

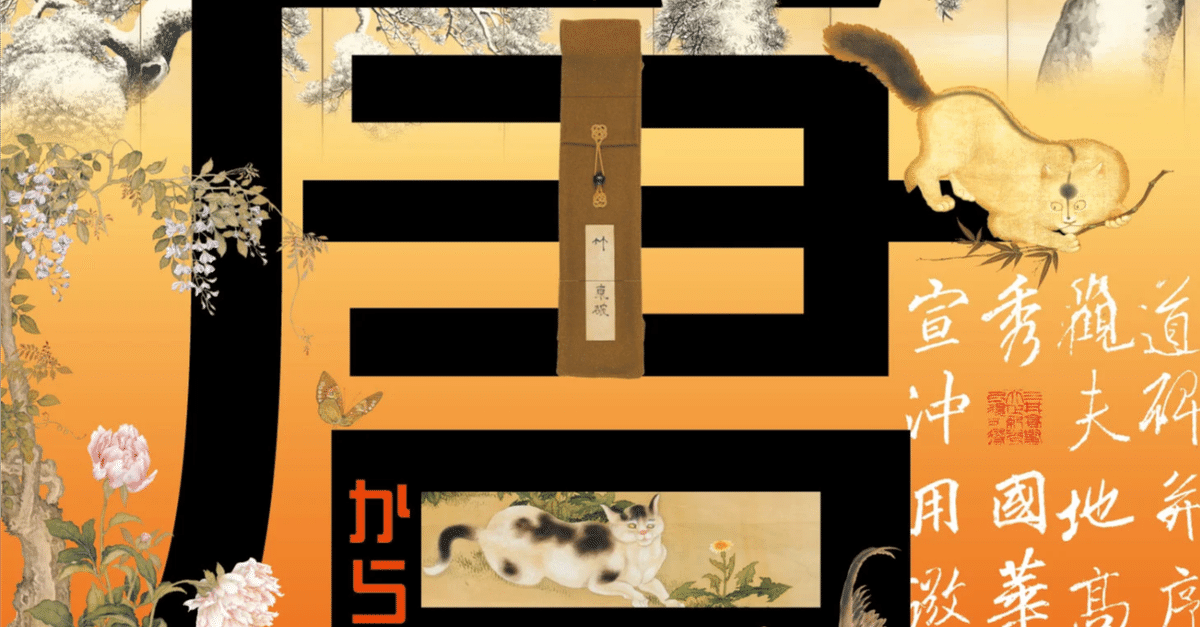

この美術館には企画展を観にけっこう頻繁に通っているのですが、どうした間の悪さか年末年始の展覧会には行ったことがなかったと気付き「こりゃいかん!」と突撃してきました2025年1月。今回の企画展テーマは「唐ごのみ」――三井家の人々が愛した中華風トレジャーご開陳です。初公開のものも多いらしく楽しみ。

三井家ってどんな家?

江戸時代に京都エリアで大きく成長した財閥一族ということは知っていましたが、改めて調べてみると「華麗なる一族」という言葉がぴったり。

三井財閥の特徴は血族による運営を重視する点。そのため江戸時代に活躍した豪商・三井高利(すごい名前だ)の子どもたちをそれぞれ始祖とする三井十一家制度が形を変えつつも現代まで継承されているのだそうな。

このあたりの詳しい情報は門閥・閨閥を扱った書籍にあれこれ書かれているようなので、今度調べてみたいですね。

なお、今回の展覧会の出品リストには十一家のどこに継承された宝物か書かれていまして、惣領家でなくとも素晴らしい宝物が伝わっているあたりに江戸期の華やぎを感じるのでした。

展覧会の概要

この展覧会、正式タイトルは『唐ごのみ ―国宝 雪松図と中国の書画―』。三井家の宝物からお題に合わせて中国(風)の書画をセレクトしています。

展示内容は部屋ごとに分かれていますが、全体を統括する章分けはなく、最初の部屋に拓本、次に三井家旧蔵の書画・墨跡、最後に名物絵画が少々というのが主な流れ。大型の掛け軸が多めだったせいか展示数は約60点とやや少なめながら、学芸員の解説も古文も読むのに時間がかかるので、たっぷり二時間滞在しました。

本展の前に:究極のゴージャスアート「剪綵」

美術館の入口では毎回、三井家に伝わるゆかりの装飾品が出迎えてくれるのですが、今回は優美な孔雀のパネルがこんにちは。

表示によると本作は「剪綵」で作った孔雀とのこと。

剪綵ってなんだ? 初めて聞く言葉です。中国語で切り絵のことを剪紙と呼びますが「綵」とは?

ほほう、「あや・あやぎぬ」…つまり綺麗な絹布ね。絹を使ってるってことかな?

とてつもなく細やかな手作業には違いない。

解説を読み、ネットでも調べてみたところ、この剪綵という技法、切り紙を複雑化したような三井家婦人秘伝の技だそうで。剪紙を作り、そこにステンドグラスのように絹布を張り、最後に紙部分を金泥で塗って仕上げる、たいへん豪華で根気のいる技法なのだとか。

その技術は現在でも秘匿されていますが、挑んでいる人のブログがあったのでご紹介。

うーん、これは大変そう…

気を取り直して拓本コーナー

それでは、今日の本番『唐ごのみ』展へGo!

まず、最初の部屋は拓本がずらり。全体を通してここが一番面白かったかもしれません。

三井家のひとつ、新町三井家には拓本コレクションに凝った当主(新町三井家 九代当主・三井高堅)がいたそうで、紀元前から唐代まで、多様な年代の中国で作られた拓本を所有しています。なかには中国の宋・明代の著名コレクターの収蔵品に由来するものもありました。例えば「項墨林本」と書いてあるものは、明代の目利き文人・項元汴(筆名・墨林)のコレクションに含まれていたもの。

この項墨林さん、コレクションの質は超一級ながら、いささかスタンプ魔の気があったらしく、後世の収集家が眉をひそめるレベルでベタベタと押印しているとのこと。確かに、展示物に押された朱色のスタンプの跡は周囲の作品より明らかに過剰です。見た目が悪くなっている気がするんですが、これで良かったんですかね墨林さん…。

ふたりとも、他所でやってくれませんかね…?

解説を読んで衝撃だったのが書聖・王羲之の拓本。王羲之の真筆はすべて失われ、現代には拓本が残るのみ…と思っていたのですが、そもそも拓本の元になった碑文じたい王羲之本人の文ではなく、後世(唐時代)に王羲之フォントを収集し、そこから再構築したものだそうです。ナンダッテー!?

ちょっと唖然。そもそもがツギハギ文字群なんですね…

代表作とされる『集王聖教序』や『興福寺断碑』が展示されていましたが、どちらも僧侶が王羲之の文字を集めて作ったとのこと。印刷技術すらない時代、さぞや苦労したものと感慨深い。

三井家旧蔵の書画・墨跡コーナー

基本的に展示物は撮影禁止なのですが、文人画を展示した第四展示室のみ撮影可能になってました。

この部屋には三井各家で珍重された掛け軸・屏風とそれを保管するのに使った漆塗りの箱などが並んでいます。作品の添付資料として江戸時代の著名文人による鑑定書のようなものが付されているのですが、中には「本阿弥光悦」など錚々たる名前が。さすがお金持ち、著名人に鑑定を依頼したようです。しかし解説によると「現代において考えられている真贋とは関係がない」とのこと。ほとんどの作品は「伝 〇〇(有名人の名前)」となっており、つまり作者不詳らしいです。むしろ鑑定書を書いた人の方が有名なので、付録の紙ペラの価値が凄いとか。なんてこった。

さて、この展示室での一番の目玉は何と言っても円山応挙による国宝の六曲一双屏風『雪松図屏風』、折り目のない大サイズの紙を用いたラグジュアリーな力作です。

作風はいたってシンプル。背景こそ金を貼っていますが、メインの松は墨による巧みな描線、雪は胡粉でなく紙を塗り残して表現するという、プラスではなくマイナスの美を追求したような屏風でした。眺めていると、静謐の華とでも言いましょうか、シンプルなのに奥深い、素晴らしい作品でした。

今回初めて知ったのは清朝の画家・沈南蘋。三井家の数に因んだ、十一揃いの花と動物を描いた作品群『花鳥動物図』が伝来しており、そのうちの四枚が並んでいました。

いずれも繊細な筆使いと艶やかな彩色が魅力的です。若冲作品と並べたら、同年代の東西の花鳥画が対比できて面白そう。

その他の展示より

何が優れていて何が凡庸なのか、素人目には難解な墨跡コーナー。ここでの目玉は重要文化財に登録されている『古林清茂墨跡 与無夢一清語』。元時代の禅僧・古林清茂が日本からの留学僧・無夢一清の帰国に際して渡した手書きのメッセージとのこと。

さらっと留学とか書いてあるものの、考えてみると1330年代の話だったりして、昔の人の意外なグローバルさは驚きです。

まとめ

『唐ごのみ』展、三井家の中国への憧れとコレクション歴を眺められる面白い展示でした。伝来不詳作品が多いので文化財登録を受けているものは少ないですが、昔と今の鑑定の違いを楽しんだり、受容のされ方に思いを馳せても楽しい企画です。

『雪松図屏風』は思い返すと癖になる味わい深い作品でした。次の展示の際も見に行けるといいな。