角交換四間飛車対策

先日、

「角交換四間飛車に対する指し方が分からない」

と、相談を受けましたので、駒組に重点をおいて書いてみることにします。

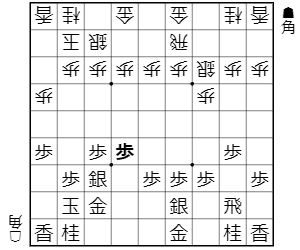

昨今の角交換四間飛車対策で流行っているのは、地下鉄飛車(A図)でしょうか。

A図

A図の29飛が狙いの構想で、ここから居飛車は86銀~95歩と端棒銀を狙うか、66銀~77桂として、8筋の歩を伸ばして8筋に飛車を転換することになります。

ただ……。

この地下鉄飛車は非常に玉が薄いので、少々形勢が良くても逆転負けを食らいやすかったりするので、勝ち切るまではかなり大変な印象があります。

それに、この地下鉄飛車には、かなり強力な対策があったりもします。

なので、私は地下鉄飛車をおススメしません(笑)。

では、私がおススメする角交換四間飛車対策を書いていくことにします。

初手からの指し手

76歩 34歩 26歩 42飛 48銀 62玉 68玉 88角成(1図)

1図

1図の88角成が、角交換四間飛車側が常套手段とする一手です。

このタイミングで角交換してくるのが良いと判断している訳です。

もし、88角成で72玉と囲うのなら……。

居飛車は予定通り78玉として、それからの88角成には、同玉(B図)と取れます。

B図

B図は、形勢が著しく居飛車に良いわけではありませんが、このあとの展開に困らないんです。

例えば、78銀と一手締まるだけで左美濃の堅陣に組めますし(C図)、98香から穴熊に組むことも可能です。

C図

つまり、1図での88角成には、

「居飛車には簡単に堅い玉形には組ませませんよ」

という、角交換四間飛車側の主張があるわけです。

実際、C図のように進むと、77桂~56歩~66歩~65歩のように、分かりやすく指せますので、居飛車の勝率が良いようです。

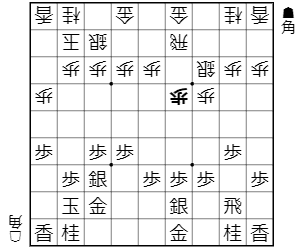

1図からの指し手

88同銀 72玉 77銀 82玉 78玉 72銀 88玉(2図)

2図

ごくごく普通に88玉まで囲うのが、私のおススメの指し方です。

平凡な組み方なのですが、角交換四間飛車側がどう指してきても対応できますし、玉も堅くなりますので短い時間の将棋では結局勝ちやすい気がしています。

対して、角交換四間飛車側には二通りの指し方があります。

2図からの指し手①

22銀(3図)

3図

一つ目の指し方は、向飛車の狙いです。

なので、ここは22銀でも32銀でも22飛でも、大体同じ形に合流することになります。

3図からの指し手

78金 33銀 96歩 94歩 66歩(4図)

4図

4図の66歩がこの形での眼目の一手です。

意味は、

「居飛車としては、相手の攻撃形を見極めてからこれからの指し手を決めたい。なので、位取りを見せながら角交換四間飛車の動きを待つ」

ってことです。

もし後手が52金左などと悠長な手を指した場合は、すかさず65歩と突いて急所の6筋の位を取るつもりです。

4図からの指し手

22飛 46歩 24歩 47銀(5図)

5図

居飛車は、22飛と向飛車に振りなおしたのを見てから46歩と突きます。

これが何気ないようで、賢い指し方なんですね。

例えば、22飛で44歩(D図)と4筋から攻める手を見せるのもあり得ますが、以下、36歩 45歩 25歩 46歩 58金 47歩成 同銀 46歩 56銀 47角 同銀 同歩成 43歩 同飛 65角(E図)で、駒得の居飛車が良くなります。

D図

E図

D図からE図への手順中、44歩に36歩と突いたのは、角交換四間飛車から35歩と突かれて、以下、45歩~32金~44飛と、石田流にされるのを防いだ意味です。

そして、45歩に25歩と突いたのは、24歩を見せて44銀の活用を防いだ意味です。

手段を消されて、角交換四間飛車は仕方がなく46歩と攻めますが、それにはE図までの手順で大丈夫。

つまり、33銀の形から44歩と突く構想は無理なんですね。

なので、4図では向飛車にするくらいしかありませんが、5図まで進んで強襲も受けなければ堅さ負けもしないで済みますので、かなり居飛車が満足な展開と言えます。

5図は、角交換四間飛車側から強襲する順がありませんし、居飛車が26歩のままとどめておいたのが活きています。

25歩を早く決めてしまうと、24歩 同歩 同銀から逆棒銀の筋があるのですが、この場合はそれもありません。

しかも、6筋、7筋の位は取り放題ですので、駒組の進展にも困りませんし、49の金を68までくっつければ、角交換四間飛車側の美濃囲いに優るとも劣らない堅陣が出来上がります。

5図から一例を示すと、35歩 58金 52金左 56銀 34銀 68金右 33桂(25歩には、同歩 同銀 34角があって大丈夫です) 75歩 44歩(25歩には、同歩 同銀 74歩) 65歩(F図)で、先手が堅陣と位取りの両方を実現して作戦勝ちとなります。

F図

また、5図から44銀とする手もありますが、以下、58金 33桂 67角(G図)でやはり居飛車が良いです。

G図

この67角は覚えておいて損の無い筋です。

34の歩を取れれば大きいですし、35歩のような手にはすかさず36歩です。

この67角が打てるのも4図で66歩と突いた効果だったりします。

再掲2図

2図からの指し手②

32金(6図)

6図

32金は、向飛車の構想が無理なので、石田流に組み替えるのを見せています。

……が、真の狙いは、早く46歩と突いてもらって、44歩~41飛~42銀~43銀~33桂~54銀(H図)と、4筋を攻めることです。

H図

H図の局面も、必ずしも居飛車が悪いわけではありませんが、主導権は角交換四間飛車側にあり、好んで指す展開ではないと思われます。

それと……。

私が地下鉄飛車をおススメしないのは、H図のように4筋を攻められた時に、玉形が弱く流れ弾に当たりやすいからです。

短い時間の将棋では、主導権を持っている側が勝ちやすいですので、早めに4筋の歩を突かなければならない地下鉄飛車は、32金型の餌食になりやすいのです。

つまり、88玉型まで深く囲ったのには、玉を堅く囲う意図の他に、46歩と突くタイミングを計っていた意味があるのです。

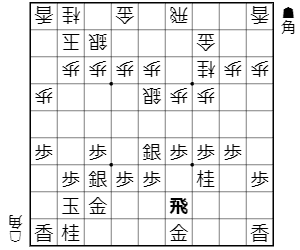

6図からの指し手

78金 94歩 96歩 44歩 36歩 45歩 56歩 41飛 57銀 42銀 66歩 43銀 25歩 33桂 65歩(7図)

7図

6図から7図に至る手順中、36歩は石田流(35歩~33桂~44飛~34飛)に組ませない意味です。

56歩は、次に57銀と活用して、4筋の歩交換を防ぐ意味です。

56歩にすぐ46歩は、同歩 同飛 55角があり大丈夫です。

以下、お互いに陣容整備を進めた7図は、居飛車の作戦勝ちと言って良いでしょう。

角交換四間飛車側の、向飛車から逆棒銀の狙いも、石田流に組み替える狙いも、4筋からの攻めの狙いも、何れも不発に終わらせているからです。

しかも、先手玉は堅い上に6、7筋の位が取れるのですから、満足な展開と言えるでしょう。

以上で、簡単ではありますが、角交換四間飛車対策の講座を終わります。

あっ?!

そうそう……。

居飛車が後手番の時にどうしたら良いかを書き忘れました(汗)。

初手からの指し手

76歩 84歩 68飛 85歩(8図)

8図

後手番の時には、8図の85歩が肝要な一手です。

これで、後手でも先手の時と同様に指せます。

8図からの指し手

77角 34歩 78銀 62銀 48玉 42玉(9図)

9図

9図まで平凡に進みましたが、ここで先手の四間飛車側は方針に迷うんですね。

「もし、ここで22角成として角交換四間飛車を目指すと、88から77に角を上がった一手が手損になる。すると、結局、後手で角交換四間飛車をやるのと同じになっちゃうなあ……」

と(笑)。

しかも、先手はすでに78銀と上がってしまっていますので、78金型の選択肢がありません。

「一手損して後手の制約のある角交換四間飛車をやるのが得かな?」

と考えて、大抵の振り飛車党はここで66歩と止めて普通の四間飛車を目指すことになります。

なので、後手番でも8図で85歩を決めれば、居飛車は同じように戦えるということなのです。

ただ、一つだけ注意が必要なのは、85歩を早く決めましたので、77銀~88飛の逆棒銀の可能性は残ります。

ですが、もし77銀~88飛とされたら、そこで74歩と73桂の筋を用意しておけば、そんなに酷いことにはなりませんので大丈夫です。

と言うことで、居飛車が後手でも同じように指せることが分かりました。

角交換四間飛車には、主に三つの狙いがあります。

①向飛車

②4筋攻め

③石田流への組み替え

ですが、これらの狙いを丁寧に防げば、堅くて進展性のある囲いにでき、主導権の取れる展開が望めます。

「地下鉄飛車はどうも勝率が悪いなあ……」

と思っている方は、是非、一度、77銀~88玉型を試してみて下さい。

以上で、本当に終わります(笑)。