2025年 育児・介護休業法改正をわかりやすく解説(図あり)

本記事では、2025年4月1日から段階的に施行される「改正育児・介護休業法」について、そのポイントを図でわかりやすく解説します。

4月から遅れて10月に施行されるのはどれ?

厚生労働省のHP「育児・介護休業法について」では、リーフレット、「育児・介護休業法改正のポイント」が公開されています。

このリーフレットに記載されている、ポイントは以下の11項目です。

4月1日に施行される項目と10月1日からの施行項目も、ご確認ください。

今回の改正育児・介護休業法の目的は?

「育児・介護休業法」は、その名称からわかるように、育児や介護に携わる人が休みをとりやすくするための法律です。

前回(2022年)の育児・介護休業法の改正では、「男性の育児休業」の取得促進がメインでした。この改正により、男性が育児休業を取得することが当たり前の社会に、大きく踏み出しました。

これに対し、今回の改正育児・介護休業法は、少し違います。

前述のリーフレットの11項目を、「休みやすくする」内容と「働きやすくする」内容に分類してみました。

ご覧いただいてわかるように、「働きやすくする」改正が半分以上を占めています。

厚生労働省の公表資料にも「男女とも仕事と育児・介護を両立できるようにするため」と明記されています。

つまり、今回の改正の目的は、「休む」だけでなく「働く」ことに重点を置き、仕事と育児・介護を「両立できる」社会づくりを目的としています。

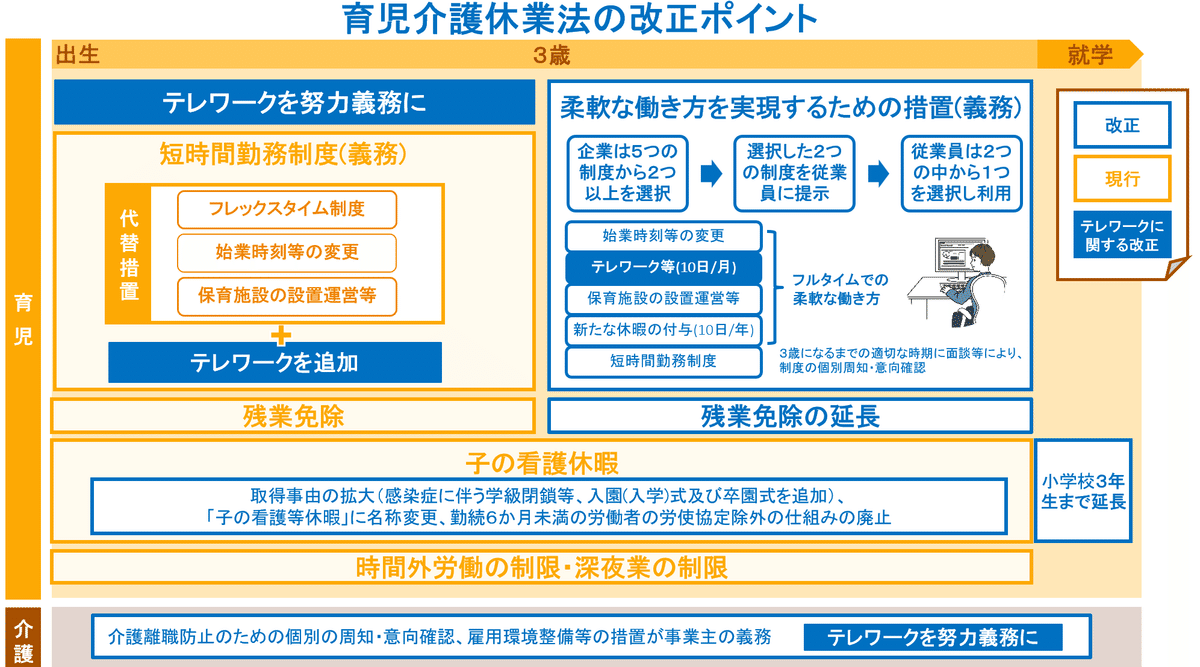

改正のポイントがひとめでわかる図

厚生労働省のリーフレット、「育児・介護休業法改正のポイント」をもとに弊社で今回の改正ポイントを1枚の図にまとめました。

「育児」に関する施策については、出生から就学まで、左から右へと推移しています。

下の「介護」は時系列ではありません。

この図をベースに、新しい法律について、解説していきましょう。

「テレワークの努力義務化」とは?

改正育児・介護休業法では、3歳になるまでの子を持つ従業員に対し、テレワークが企業の努力義務となります。

注意をしなくてはいけないのは、「3歳になるまで」つまり、「2歳まで」という点です。

国で定められている育児休業制度は、最大でも2歳になるまで(1歳まで)。

これまで、2歳の子がいる社員は、育児休業から復帰すると、通勤するのが当たり前でした。

育児休業からの復帰時に「在宅勤務」という選択肢ができることで、短時間勤務をせずに、フルタイム勤務で復帰する選択肢が増えます。

ただし、心配もあります。

2歳の子がそばにいては仕事ができない

と考える人は少なくありません。

この法律改正のもとになった厚生労働省「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する検討会報告書」に、「就業時間中は保育サービス等を利用して業務に集中できる環境が整備されていることが必要である。」という記載があります。

つまり、テレワークでも、出社と同様に就業時間中は子どもを保育園等に預けてる、またはベビーシッターや家族などが看ていることが想定されているようです。

新たな義務「柔軟な働き方制度」

今回の改正で、企業に大きな影響を与えるのは、新しく義務となる「柔軟な働き方」の措置です。

企業の新しい義務に

対象は3歳から小学校就学までの子を持つ従業員です。子が該当するのはほぼ4年間。当然対象となる従業員も多いでことでしょう。

またこの措置は「義務」のため、中小企業、大企業にかかわらず、対象となります。

事業主は、3歳から小学校就学前の子を育てている従業員に対して、図の左下5つの「柔軟な働き方」の中から、2つ以上の制度を選択して導入・実施する必要があります。

・始業時刻等の変更

・テレワーク等(10日/月)

・保育施設の設置運営等

・新たな休暇の付与(10日/年)

・短時間勤務制度

これに対し、3歳から小学校就学前の子を育てる従業員は、事業主が選んだ2つ以上の制度の中から、1つを選んで利用することができます。

なお、この制度への対応はすべての企業に義務づけられており、2025年10月1日施行までに準備する必要があります。

「柔軟な働き方」5つからどれを選ぶ?

企業が選択するのは、以下の5つの制度からです。

・始業時刻等の変更 所定労働時間は通常通り

・テレワーク等(10日/月) 勤務日の半分程度

・保育施設の設置運営等 保育サービスの補助含む

・新たな休暇の付与(10日/年) 通常の休暇に追加

・短時間勤務制度 3歳未満の義務の制度と同様

選択する以上は、会社の制度として整備する必要があります。

特に中小企業にとっては悩ましい選択となるでしょう。

たとえば、「短時間勤務」と「新たな休暇」の2つの制度を提示する場合、社員がどちらを選んでも、「働く時間が減る」ことになります。

一方、「始業時刻の変更」と「テレワーク」の2つの制度を提示する場合、社員がどちらを選んでも、「働く時間が変わらない」ことになります。

どのような「柔軟な働き方」を選び選択肢として提示するかは、今後の企業の「働き方」に大きく影響することでしょう。

「テレワークでフルタイム勤務」という選択肢

「法律が変わって、また企業に負担がかかる」

という企業の声が聞こえて来そうですが、今回の改正育児・介護休業法は、「働けるようにする」ことに重きを置いています。

日本は、長く続いた少子化のため「労働力不足」がさらに加速します。

「休む」施策で社員が働く時間が減るよりも、「働く」施策でより長く働き続けてくれることは、企業にとってありがたいことではないでしょうか。

今回の改正育児・介護休業法では、3歳になるまでの義務である「短時間勤務制度」の代替措置としてテレワークが追加されます。また、介護においてもテレワークが努力義務になります。

フルタイムで働き続けるための「選択肢」として、テレワークは大きな意味を持ちます。

男女かかわらず、育休から復帰した社員がテレワークでフルタイム勤務ができれば。子が3歳になっても、出勤と在宅勤務を組み合わせた働き方で活躍できれば、企業にとって、大きな戦力となります。

もちろん、通勤費やオフィス賃料などのコストを抑えることができます。

今回の法律改正は、「出社と同様に仕事ができるテレワーク」環境を整える「好機」ではないでしょうか。