【参考解答例】一級建築基準適合判定資格者検定 考査B 過去問題 7年度分(令和6年〜平成30年度)の参考解答例を公開します!

このnoteは以下の方におススメです!

・考査B(計画1、計画2、構造)をなるべく効率よく勉強したい!

・自ら、考査Bの解答例を作成するのが手間だ!

・解答例長すぎ、書ききれない、もう無理

・時間内に書き終われない・・・

・もっと簡潔な解答例が欲しい!

・専門職(構造や設備)で意匠審査に馴染みがない方

・建築適判試験のドツボにはまってしまった方

・これから先の時間を有意義に使いたい方

▼ 考査Aについてはこちらの記事をご覧ください。

▶︎ 参考に一部無料公開しています(一番下までご覧ください)

・今後もこのnoteは、随時加筆していきます。

・感想、合格等のメッセージをいただけると励みになります。

・本記事の過去問題は、国土交通省住宅局建築指導課資格検定係・指導係の許諾を得て、使用しています。

①利用目的以外には利用しないこと、②内容について変更を加えないこと、③出典を明記すること

以上の内容を順守の上、記事作成しています。

▶︎ 自己紹介

初めまして。R5年度に建築適合判定資格者試験に合格した 都(みやこ)です。

軽く自己紹介をさせてください。

私は、一級建築士、1級建築施工管理技士、及び一級建築基準適合判定資格者試験の資格試験を全て初受検で一発合格しました。

また、建築適合判定資格試験のBONT(特定非営利活動法人 建築基準法の適用に関する建築主事ネットワーク)主催の模擬試験においては、受検した地区の中で考査Bは首位を取っています。記述解答の正答数が多く完成度が高かったのだと考えています。

これらの結果は、もちろん相応の努力は行った結果ですが、問題に対し的確に簡潔に解答、且つ時間内に解き終わり、見直しの時間を十分に確保することができたからです。

このように結果を残しているため、元々審査が得意、あるいは普段から審査しているから解けるのでは思う方もいると思いますが、現職に勤める以前は工事監督として施工側に携わっていました。

工事監督なので、施工内容は理解していましたが、担当していた建物はある程度仕様が定まっていたので、建築法規なんてほぼ意識していない状況でした。

そして、現在は、主に小規模物件の審査を行っており考査Bの計画2や構造のような規模の物件には携わっていません。

また、試験対策のために学校に通うことも考えましたが、なんせ授業料が高価であったため諦めました…。

そのため、私は独学(過去問+BONT模擬のみ)で勉強し、合格を掴み取りました。

特に計画2の避難規定等に全く馴染みがあまりない、そんな私でも計画2や構造の問題を解答して初受検合格できたので、試験勉強に不安がある方や専門職の方は、少し希望が湧いてきませんか?

▶︎ 考査Bを極めれば試験を制す!

余談ですが、私が受験したR5年度の考査Aは、17問中8問しか正解することができませんでした。時間をかけて解けば、絶対間違わないであろう問題を誤って解答してしまう始末。

毎年合格点が67点前後に対し、考査Bの配点は66点、考査Aがどんなに苦手だったとしても、考査Bを制するものは、合格に近づくことできます!

※ 実際の配点方法は試験元のみぞ知るのかなと思います。

▶︎ 試験当日のスケジュール

考査B 見直し時間を確実に作る!ここで合格の道が別れることも!

12:35 試験開始

12:35 構造 (30分)

13:05 計画1(25分)

13:30 計画2(120分)

15:30 見直し(理想は30分)

↑少しでもあると安心感が格段に違います

16:00 試験終了

最初に構造を解いて、次に計画1と2の順番で進めた方が効率がいいです。

構造は、公式が問題の全てなので、最初に片付けます。

残りの意匠問題は、建築面積、容積率、道路斜線・・・と同様の問題が続くため、計画1で助走、計画2で駆け抜けて、解くスピードに勢いづけましょう!

▶︎ noteの内容を更新します!

こちらのnoteは、試験が行われる度に、試験問題対策の勉随時加筆・修正を行います。

なお、ご購入後も加筆・修正した部分は更新されますので、一度ご購入頂ければ、ずっと最新のものをご覧頂けるのでご安心ください!

▶︎ 解答例(R6〜H30年度)

長くなりましたが、受験したR6年〜H30年度の計7年分の考査Bの参考解答例を提供します。

正直なところ公式本の解答例は長くて、全て記入したら時間も足りなくて設問の問題まるまる解けないことも。

そう考えていたので、解答はなるべく簡潔に文章量を少なくするよう意識していました。

最悪減点されるかもしれませんが、ギリギリのラインを狙ってます。

なるべく簡潔にまとめているつもりですが、あくまでも参考解答例です。

R5年度の参考解答例は、実際の試験時に記入した復元内容ですが、他の年度は試験解答を想定して作成した資料となります。

この内容を記入したからと言って絶対に合格できるかはというのは、採点者判断によるので確実とは言い切れません。ただ、私は同様の内容を記入し、合格を掴み取ることができました。

勉強方法としては、文章の型を作成しそれに従い問題を解き、確実な見直し時間を確保することが合格への一番の近道だと考えています。

資格試験は、勉強しただけ知識もついてきますし、勉強することに無駄なことなんて一切ありません。ただ、個人的には、何年もプライベートな時間を割いて勉強に充ててしまうのはもったいないかなと思います。実務で対応する内容の方が、試験問題の何倍も基準法の理解度が高まります。

建築適合判定資格者資格を取得すれば、審査の自信にも繋がると同時にお客様からの信頼度が格段に変わってきます。

また、毎月の資格手当、お祝い金等をいただける指定機関もあるようなので、プラスしかないですよね。

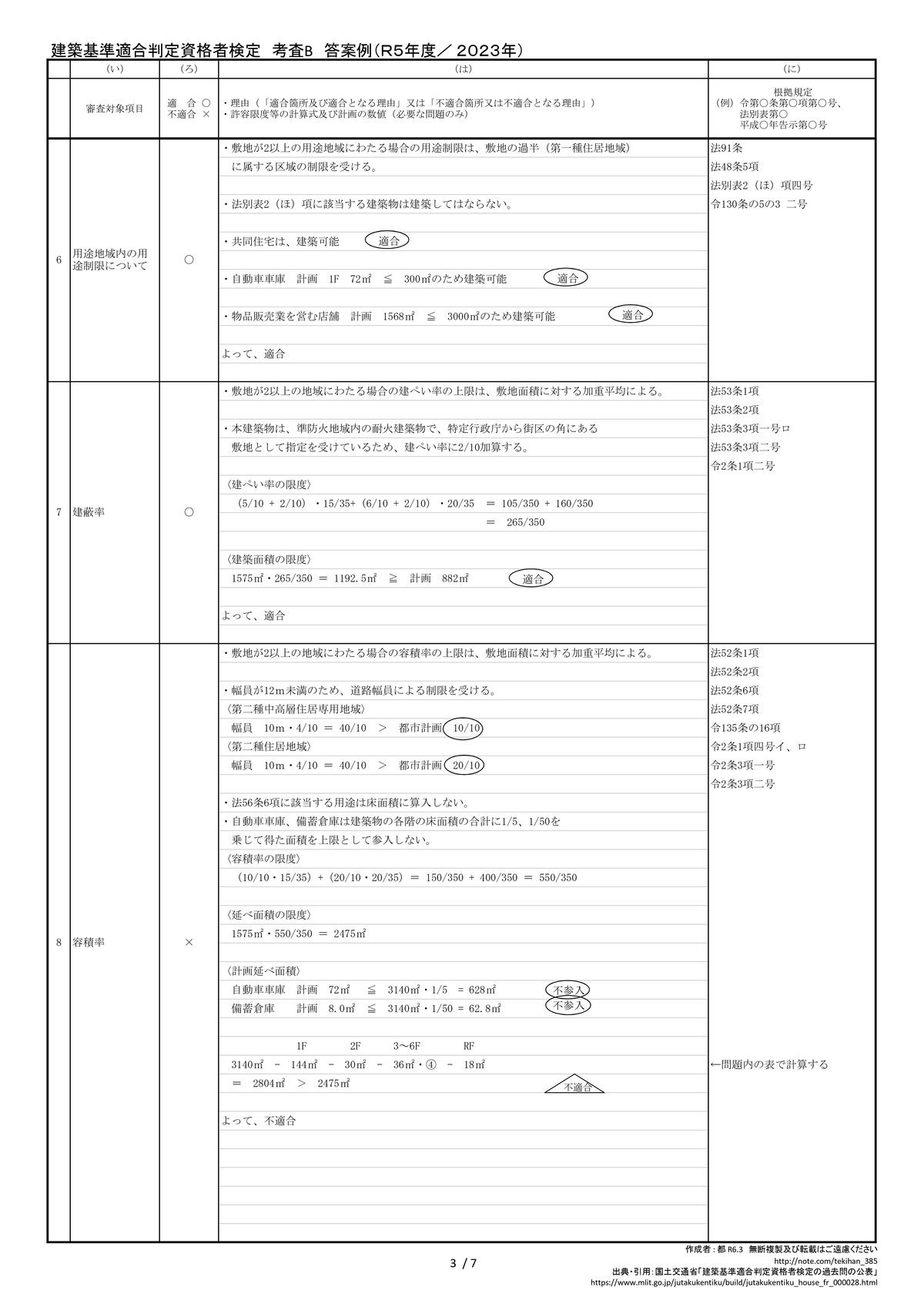

▶︎ R5年度 計画2 用途地域、建ぺい率、容積率(一部無料公開)

とはいっても、どんな風に記述したかわからないと思うので、参考にR5年度の一部の解答です。

こんな雰囲気の解答をR6年〜H30年度の計7年分公開します。

特に防火区画関係は文章量は少なくできたのではないかなと考えています。

前置きが長くなってしまいましたが、以下資料をどうぞ。

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?