RoomClip CTOが語る「"経営"をするCTOへの道」ガオトークvol6開催レポート

起業家エンジニアの生々しいトークが聞けちゃうガオトーク第6回目はなんと! 2020年9月にシリーズDラウンドで10億円を資金調達を実施したインテリアの実例写真共有サービス「RoomClip(ルームクリップ)」CTOの平山さんに特別ゲストとしてご登壇いただきました。

ガオトークのコンセプトは「創業期の0→1を経験し、サービスグロースにも関わってきていたエンジニアの方を毎回お招きして、サービスの紹介と創業期の振り返り(どういうことをしていたか、大事だと思う点、反省点など)を語ってもらうトークライブイベント」です。そういった話を聞く機会って実はほとんどなく、既にそのような環境で成功されている方に特別ゲストとして創業期の振り返りトークをしていただいております。

今回のお話のタイトルは「"経営"をするCTOへの道」です。

以下、かなりダイジェスト版とはなってしまいますが、レポート記事として公開させていただきます。

自己紹介

RoomClipに創業期から参画し、現在CTOとしてご活躍されている平山さん。

少々アイコンは怖いですが @tom_piero さんです。ぜひフォローしてみてください!

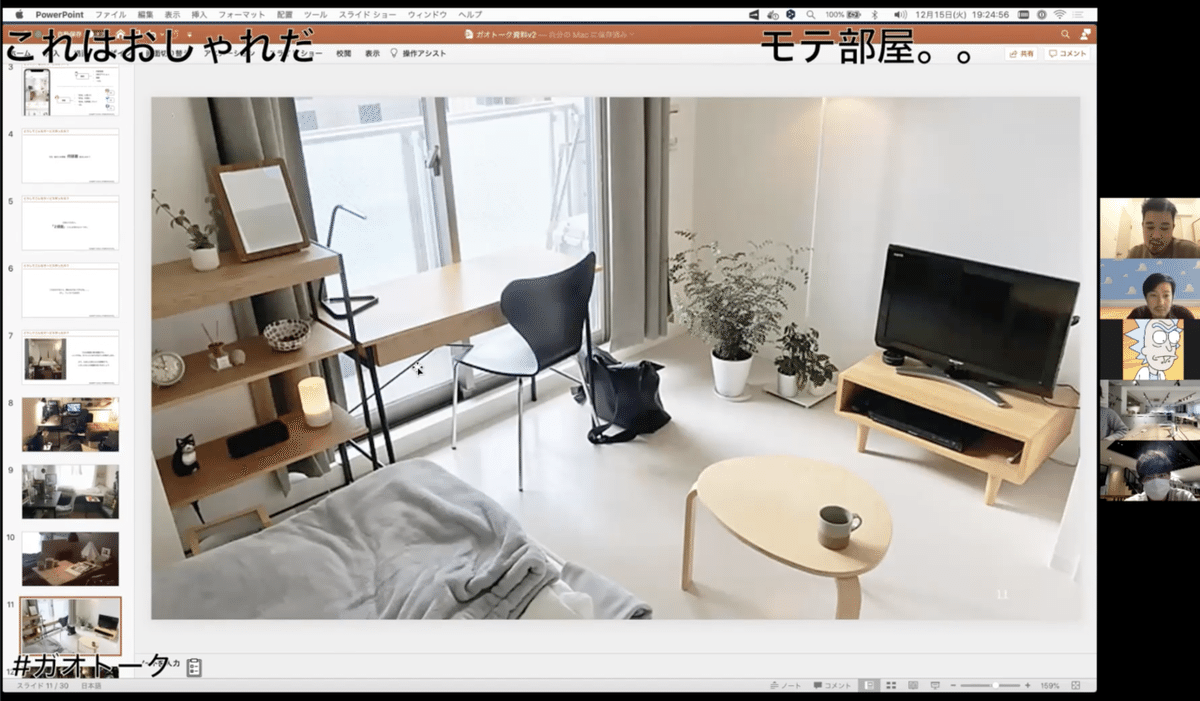

皆さんは今年リアルで何部屋見ましたか?

他人の部屋をリアルできちんと見る機会って意外と少なく、2部屋くらいなんです。色々ユニークなお部屋をピックアップして紹介します。

普通の一人暮らし用の間取りでもこんなに変わるんです。なんだか普段あまり見ない他人の部屋を見るのはワクワクしますね。

RoomClipのご紹介

RoomClipはインテリアに特化したインスタグラムのバーティカル版ではありますが、投稿される領域が「部屋」に特化することでユーザーにとってはインスタグラムとは大きく違う体験を提供できています。

普段リアルではあまり垣間見ることのない部屋をアプリを通じて簡単に見ることができます。そして、写真など色々な事例を見ながら、自分がどんな部屋が好きなのかを知れるきっかけを提供し、自分に合うものを選択できるようになります。RoomClipはその「好き」に気づいてもらうことを目指しています。そして「好き」を育んでいく場を提供します。

自分の部屋など、日常に関わるものから創造性を応援することが私たちのミッションです。2020年ユーザー数、投稿数共に現在かなり伸びています。

本題

本題に入ります。3-4人の時に立ち上げで参画し、現在70人規模に至るまでのフェーズでRoomClip創業エンジニアが担ってきたことをお話しをします。

RoomClipは元々外部の環境に対応した形で成長してきた訳ではなく、ユニークさによる生存戦略を取った形になりました。

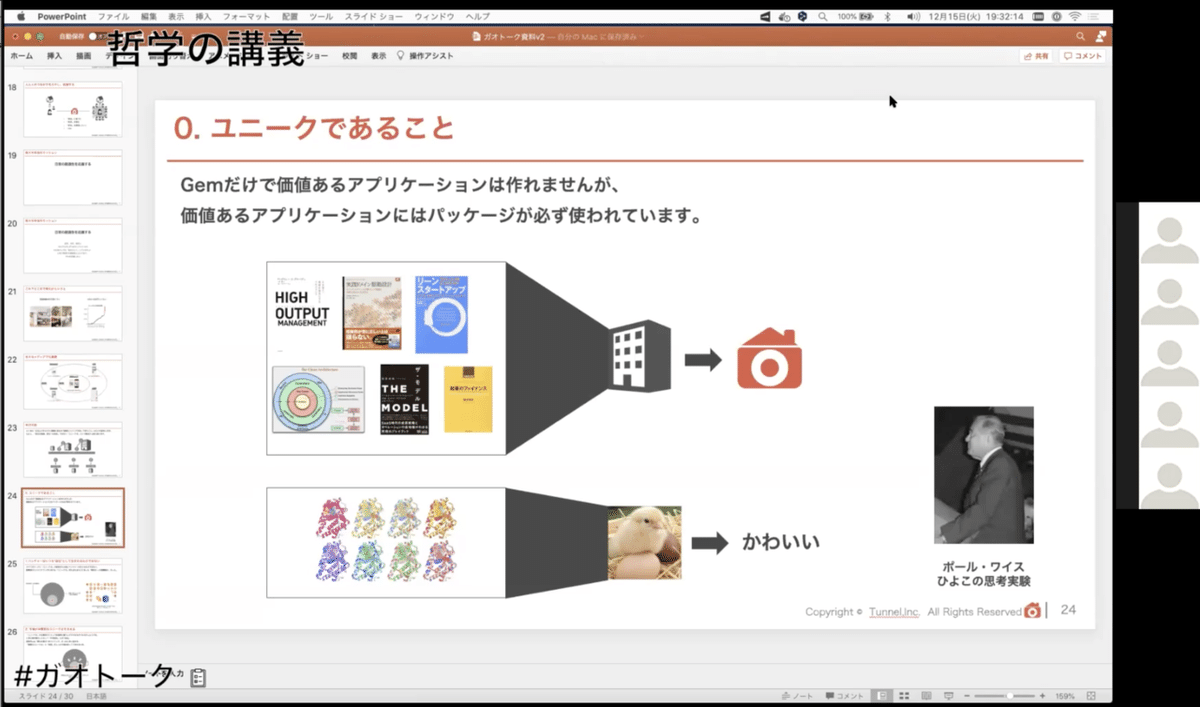

ポールワイスのヒヨコの実験

ポールワイスのヒヨコの思考事件はご存知でしょうか?ヒヨコをミキサーで分子レベルまで分解したものが、ヒヨコとなり得るためには何が必要となるか、という哲学に関連した話です。

会社経営やプログラミングでも似ている話だと思います。Gemなどに代表される知られたフレームワークは非常に有効なツールでありますが、ただ組み合わせただけではそんなに価値は生まれないです。経営などマネージメントに関しても同様です。ただ組み合わせるだけではなく、何らかの工夫とフレームワークが重なり合うと、ヒヨコと同じ様にある日突然ユニークさが発現すると考えています。

創業時黎明期

大体のスタートアップは用意周到ではなく、個人開発の延長のような形で初めて進めていく方が多いでしょう。この図が示すのは、3人で起業した時に自分たちで気付けている範囲は本当に対処すべき範囲の10分の1くらいだったと振り返って思います。

無知であるためとにかくフレームワークを駆使して進めており、ユニークさの発見という観点では他が見えていない不安定な状態でした。経験のある知識のある起業家であれば当時のRoomClipを見ていたら難しい判断をしていたでしょうね。今、当時良かったと振り返って思うのは、とにかく価値を提供するという方向性にまっすぐであったということでした。

狙った成長ではなく不気味な成長をしていた時期

そのまま進めていった自分たちは、どんな施策を打ってもどれかがとても跳ねるという状態ではなく、数値は減らないけどなぜか「不気味に」少しずつユーザーは増えていく時期を経験しています。

実はこの不気味さというのは、自分たちが気づいていなかったユーザーの価値であると今振り返ると思います。

自分たちはその不気味なフィードバックに気付き始めて、一旦冷静になり現状何だかわからない現象をきちんと分析や言語化をしてみようというアクションをとっていたのは良い選択でした。

本来のユニークさに気付き始めた時期

事業本来のユニークさを気付き始めたタイミングでありましたが、技術面で失敗を経験しています。

当時開発チームはとにかく今のサービスを落とさないというところに専念していました。ユニークさの発見が進んでいることに気づくのが遅れたという後悔をしています。この時点で事業のマインドのチェンジに合わせて自然発生的に肥大化していったアーキテクチャを変更していくべきでした。

パラダイムシフト

正確なパラダイムシフトを感じた時期が訪れました。

市場からのフィードバックによって大事なユニークさ「日常の創造性を応援する」を見つけました。他のSNSによく見られるような承認欲求を満たすものとは違うユーザーが感じるユニークさです。創業当初対象として最適化を試みていた部分とは異なるところで、サービスとして発揮すべきユニークさに気づいたんです。

また、このヒヨコから鶏に変換するマインドチェンジをすべき時に、過去の遺産や経緯が本来発揮すべきユニークさの妨げになるケースも体験していました。

特にエンジニアチームは今の最適化に力を入れがち、会社が向かうべき方針が変わること対して反発しがちだと思います。もっとサービスの価値について敏感に理解して変わっていくべきでした。

エンジニアは今まで大事にしていたものをラップして表層的な部分を変えていく傾向があると思います。それは誤解で、エンジニアこそが中身に思いっきり踏み込んで再学習していかなければならないと思っております。

経営と執行

スタートアップはビジネス環境の変化、社会環境の変化に応じて、全体の機能性を変化していかないといけません。

自分自身も今まさに執行から経営に変わっていかなければならないことだと自覚しています。少し抽象的な話ではあるかもしれないですが、私のようなCTOはフレームワークや技術要素だけではなく、企業価値やユニークさなど経営の観点に切り替えいく必要があると思っています。

CTOに求められるところは、ユニークな価値を戦略的に予見し、設計できる力だと思います。つまり、本日紹介したRoomClipのような何もないわんぱくな状態からパラダイムシフトが起きるところを意識的に起こしていくところ、それが今後CTOが持つと良いスキルだと思います。

参考になった本

質疑応答セッション

質疑応答セッションもパネル形式で非常に盛り上がりました。例えば、「ビジネスメンバーとのやりとりについて」や「一番ハードだったフェーズ」についてなど、活発に議論がなされました。

登壇後の雑談タイムでは第二回目に登壇されたnote CTOの今さんも交えてCTOについてのディスカッションが行われました。

最後に

平山さんご自身の体験として、創業期のよかった点、よくなかった点を振り返り、少し哲学的な観点も交えて解説されているのが印象的で非常に学びの多い登壇イベントとなりました。ご登壇いただきありがとうございました!

今回も質問も活発に飛び交いこれまでよりも参加者とインタラクティブに進行することができました。レポートには書き切れない貴重な内容も実際のイベントでは体験できますので是非興味のある方は次回Vol. 7にご参加ください!

RoomClipも現在エンジニア募集中ですので、ぜひ興味のある方はこちらから応募してみてください!

最後に、スタートアップスタジオであるGAOGAOでもエンジニアの方を絶賛募集中です。特にRailsエンジニアの方おりました @tejitak までお気軽にDMください!

「ガオトーク〜エンジニア起業家ライブ〜」過去レポート

・Vol1. 株式会社プレイドCTO 牧野さん

https://note.com/masumi_sugae/n/n46b9afa97263

・Vol2. note株式会社CTO 今さん

https://note.com/tejitak/n/nc03e4f45d2df

・Vol3. ストックマーク株式会社 CTO 有馬さん

https://note.com/tejitak/n/n9001313797a3

・Vol4. モノカブ株式会社 エンジニア 井上さん

https://note.com/tejitak/n/n6f1d1ff4bc29

・Vol5. Autify, Inc. エンジニア 山下さん

https://note.com/tejitak/n/nbb1839437687