BLACK MARKET特別企画 ー 対談:山名昇×佐川修 ー

BLACK MARKETの由来は、渋谷・百軒店にあった音楽喫茶ブラック・ホークで1982~84年に毎月開催された山名昇主宰によるレゲエのレコード・コンサートのタイトルから。

佐川修は83年にBLACK MARKETのアシスタントとして参加することになったことがきっかけでセレクター活動をスタート。

まだ日本にクラブがない時代に、「レゲエ」と呼ばれる南の島の新しい音楽は、人々にどのように伝えられていたのか?

東京におけるレゲエ・シーンの草創期を知る2人に、当時の様子をたっぷり語ってもらいました。

(2019年8月13日、渋谷B.Y.Gにて収録)

※ 文中敬称略

© 2019 テヰオンラボラトリー

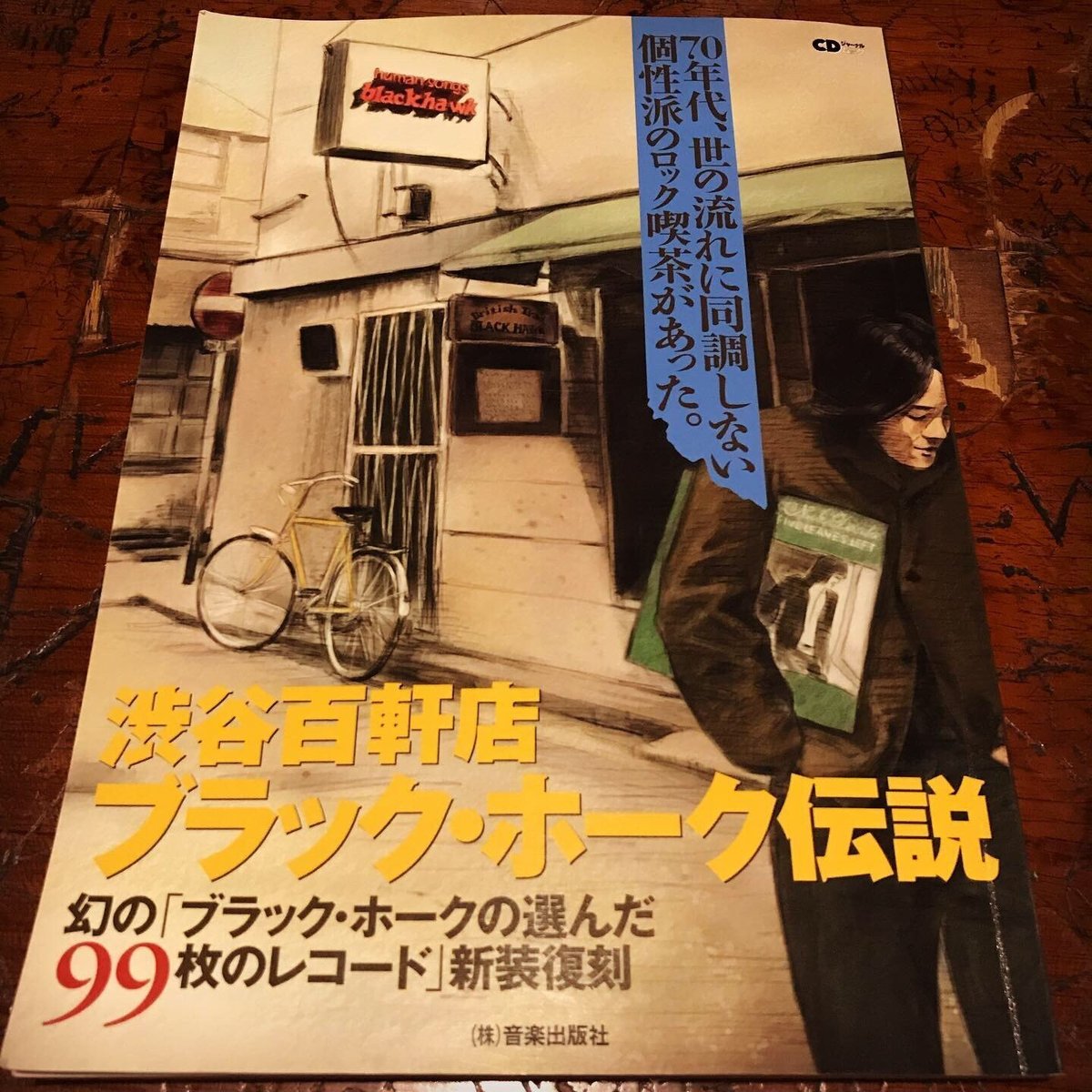

第1回 ー ブラック・ホーク ー

― 山名さんがブラック・ホークに関わったのは、いつ頃、どんなきっかけですか?

山名昇(以下Y) ブラック・ホークというのは、ここは多分なんですけど、1960年代に『ブラック・ホークのマイルス・デイヴィス』というジャズのレコードがあって、そこから名前をつけただろうから、最初はジャズがかかってたに決まってるんですよ。だけど、1969年に『ニューミュージック・マガジン』が創刊されて、そこに広告を彼らが打つようになったら、「ジャズじゃなくてこれからはロックだ」みたいな。しばらくそれだったんですけど、そこからシンガー/ソング・ライターとかアイリッシュ・トラッドとかどんどん過激なほうに行って、非常にハードコアな世界にいってたのね。お客さんが全然来なくなって…。

佐川修(以下S) (笑)。加藤さん*はどのあたりから?

* 加藤学。ブラック・ホークの店長。ブラック・ホーク時代に『レゲエ'82』『サウンド・システム』を発行。その後、(株)タキオンでレゲエ・ジャパン・スプラッシュを立ち上げ、レゲエ雑誌『レゲエ・マガジン』の編集長を務める。2011年逝去。

Y 加藤さんはアイリッシュ・トラッドの時にはいましたよ。(店長が)松平(維秋)さん(故人)というそっちゴリゴリの人から加藤学に代わってから、もっと柔軟な感じに変わってきて。面白けりゃいいじゃん、人が入ってりゃいいじゃん、みたいな。ニュー・ウェイヴが面白いとか、(エルヴィス・)コステロがデビューしたり、その77~78年くらいから、店自体の傾向が変わってきて、どんどんトラッドが減っていって。それでブラック・ホークは今月買った新譜みたいのを壁に貼り出してるわけね。ドクター・フィールグッドとか、それこそパブ・ロックのやつの。そこで客がリクエストするわけ。聴かせてくださいっていう店なの。その壁にニュー・ウェイヴの新譜のレコードがどんどん並ぶようになって、その中にレゲエが入るようになったりして。僕、あんまり音楽かかってる喫茶店に行く習慣が自分になかったんだけど、そこにマージャー*のファーストが入った!って噂になって。

* 1977~80年に活動したUKのレゲエバンド。

S マージャー!?(笑)。マニアックだなぁ。その当時、マージャーとか知ってるっておかしいですよ(笑)。

Y その頃、高田馬場にオパス・ワンって(レコード店が)あったの。そこから買ってたのかもね。

S オパス・ワン、俺、しょっちゅう行きましたよ。安かったですし。

Y 結局、その頃、仲間とマージャーかけてもらいに行こうよって言って、ブラック・ホークに行ったの。その前にも行ったことないわけではなくて、トラッド時代もあるんだけど、暗い音楽、好きじゃないから(笑)。

S 俺と違う(笑)。

Y トラッドとか、そんな知らないし、関係なかった。マージャー聴きにいって、ああスティール・パルスもあるんだ、かけてよって。他にレゲエもあるんなら聴かせてよってなって、それで(加藤さんと)話すようになった。

S ブラック・ホークは飾ってあるレコードはジャケットが出てるから、見たことないのがあるわけ。悔しいわけ。(ミスティ・イン・ルーツの)『ミスティ・オーヴァー・スウェーデン』とかってナッティ・ドレッド*にあったんだけど、スウェーデン盤だから、メチャクチャ高くて(苦笑)。

* 当時、吉祥寺にあったレコード店。

― そこでREGGAE SYNDICATE*を始めるきっかけは?

* BLACK MARKETの前身イベント。山名昇と藤川Qこと藤川理一がDJを担当。

Y そこから、日本の各レコード会社の、東芝の何とかさん、ワーナー・パイオニアの何とかさん、フィリップスの何とかさん、とか、ソウルもロックも担当してるんだけど、10%くらいレゲエやんなきゃいけない人達が集まって、レゲエをどうやって売ろうかという話をしているところに、レコード会社の人間じゃないけど、フリーで、その人達より若かったから「山名さん、自由に動けるんだったら、入ってくれないかな」っていうところから、REGGAE SYNDICATEが始まったの。

第2回 ー REGGAE SYNDICATEからBLACK MARKETへ ー

― もともとはレコード会社の人達がレゲエのレコードを売るプロモーションのために、サンプルを聴かせる目的でかけてたんですか?

佐川修(以下S) 自分が通い出した頃はそんな感じでもなかったですよ。好きなものかけてたよ。プロモーションというより、たまたま良いものが結構出てたんだよ。お店でもらった曲目表を見て実際に聴いたり、お店に飾ったレコードやブースに立てかけたレコードのジャケットを見て覚えたりしたのが、レコードを探すのに役立った。当時はレコード屋さんで試聴しないで買ってたから。ジャケットに書いてある、誰がミックスしてるとか、誰が演奏しているとか、レーベルが何とか、それを見て買うしかない。

― その中でアタリがあったり、ハズレがあったり?

山名昇(以下Y) ハズレはなかったね。

S ほぼなかった。

Y それはレゲエ自体が右肩上がりで、演奏能力も上がってるし、テンションも上がってるし、良い歌もいっぱいできているっていう時期だった。ジャズでもブルースでもあったと思う。そういう時期がそれ以前に。この時期のは全部買う。全部素敵。ほぼ同時期のサルサもそうだったかもしれない。

― 佐川さんがブラック・ホークに行く前はどうだったんですか?

S 俺、東京ロッカーズとか、あのへんのところから入っていったから。

Y 佐川君も面白いよね。ベースは弾くわ、音楽的なところも。

S 俺、吉祥寺マイナー*がデビューっすよ(笑)。

* 吉祥寺に78年~80年にあったライブハウス。

Y 暗いっすね(笑)。

S (俺が)陰と(山名さんが)陽だから。俺なんかはやっぱ(パンクが)ハードコアっぽくなってダメになっちゃって、そこからREGGAE SYNDICATEを見つけて、レゲエに行っちゃった。

― 何で知ったのですか?

S 『ニューミュージック・マガジン』に告知出してましたよね?

Y 広告じゃないけど『ニューミュージック・マガジン』で後ろのほうに「今月のイベント」って3行くらいあって。

S 「今月のイベント」というのが、ライブとかいっぱいまとめて書いてあって、山名昇と藤川Qがブラック・ホークでってあって。その時、レゲエにちょっと興味があったから、面白そうだなって。それでもうドツボだよ(笑)。引きずり込まれちゃった。これがなかったら、私はレゲエに関わってなかったです。功績ですね。功罪かもしれないけど(笑)。

Y チャージ無いでしょ?

S 無いですよ。普通に飲みに行って終わりですよ。

Y 曲目表だけ渡されて、好きな時間いていいです、みたいな。

S そうそう。金ないから、たぶんドリンク1杯か2杯しか飲んでない。良い客じゃないんだよ。結構早い時間からいて。

― REGGAE SYNDICATEがスタートしたのは何年ですか?

Y 81年から。だから1年しか続いてないわけ。82年からは名前をBLACK MARKETに変えて新規スタートしてやって、それでしばらく僕一人でやって、83年からは佐川君にも正式に入ってもらった。なんでREGGAE SYNDICATEからBLACK MARKETになったかというと、ワーナーの人はロバータ・フラック*をちゃんと枚数売らなきゃいけないから、みんな忙しいから、関わってられないということ。だんだんレコード会社の奴らも来ない。「山名さんお任せで、加藤さんやお店の人たちと仲良いみたいだから、うまくやってね」ってね。

* アメリカの女性ソウル・シンガー。

S まぁよくある話だよね。向こうは商売だから。結局、商売下手な人が残ってるんだよ(笑)。

Y 商売下手で音楽真面目な人(笑)。

S そうそう。音楽ばっかりいっちゃうから、お金がついてこない(苦笑)。「正直者が馬鹿をみる」っていうけど。正直だかはわからないけど。ひねくれ者ですけどね(笑)。

第3回 ー レコード・コンサート ー

山名昇(以下Y) 82年の時に一番、一生懸命に来てくれたのが佐川君で、若いし、「一緒にやろうよ」って。

佐川修(以下S) 山名さんが貼り紙を出してたんですよ。ドア開けたところに、バァッと、アシスタント募集って。で、1回はやり過ごしたんですよ。毎月やってたわけでしょ。2回目見て、誰もいないのかな?よしチャンスだ!と思って「やります」って。

― 2人の間柄はどんな感じだったのですか?

S 俺、学校通ってた時から上下関係って、あんまり気にしないで生きてきたから。そういう世代。別に先輩、後輩ってなかったですよね、あの頃。

Y あんまり関係ない。ちゃんとしてるか、してないか。

S ああ…ちゃんとしてたんですね。ありがとうございます。

― レコード・コンサートというのは?

S レコード・コンサートというスタイルは普通にあった。ロックとか。

Y それは長年あった。だって僕、ブルースのレコード・コンサートもやってるし、これより全然前から。ジャズ喫茶を貸してくださいって言って、ブルースのレコードをかけるのは高校時代からやってた。

― 一曲かけるごとに、解説を入れる形だったのですか?

Y それが今日の話の非常に面白いところで、だってクロス・フェーダーが発明されていないんだもの、まだ。ガラードというイギリスのレコード・プレーヤーが2台あって、プリメイン・アンプにフォノ1とフォノ2しかない。スタートを押してフォノ1にすれば、それが自然にかかり始める。その間に、フォノ2側を裏返しにするか、別のレコードにするかってのはあるけど、頭出しはできない。フォノ1をかけているときにフォノ2にしたらもちろん部屋で鳴っていた音が切れるし。ヘッドホンもフォノ1のモニターしかできない。フォノ1がかかっているときにフォノ2をモニターするにはクロス・フェーダーが発明されるのを待たなきゃダメ。それはもうちょい後の話。結局、六本木のディスコも同じで、1曲終わると、「はい、みなさん、今の曲は何とかでした」ってしゃべりながら、何をしているかというと、フォノ2にして頭出ししてるのよ。「何とかさん、可愛いね~」みたいなことをしゃべりながら、本来そんなことはどうでもいいの!

(一同笑)

Y 7インチはまだいいよ。(頭が)わかるから。

S LPは面倒くさいよね(笑)。まぁレゲエも1ターンテーブルが普通だったから。もともとのジャマイカのサウンド・システムで。いわゆるトースティングするDJが、MCしながら自分で選曲してかけて、ちょっと興が乗ってくると、裏にして、DJして、みたいな。だから、曲は当然覚えるし、リディムも覚えるし。別にジャー・シャカ*がやっているのが最初じゃなくて、みんなそれでやってきてるの。ただ、いくつかの古いシステムでも(ターンテーブルが)2つあるのがあって、たぶんそういうやり方だったと思うんだけど。スイッチ切り替えて、音出ししてって世界だと思うんだけど。でも、あれ、だいたい勘でできるようになるのよ。ラバダブとかすると、ダブ・アルバムでこうかけるんだけど、このへんだろうなってポッと(針を)置いたときに、スコーンって抜けると、すごく気持ちいいんだよ(笑)。イントロから入った!って。失敗したりすると、戻すんだけど、そういう世界。

* 60年代末から活動するイギリスのサウンドマン、プロデューサー。UKダブ/ニュールーツの始祖の一人。

Y コマゲンとかって、絶対そう。失敗したから戻してるだけなんだよ(笑)。

S そうそうそうそう(笑)。

Y そこから始まってるに決まってる(笑)。

S あと、しゃべりが長かったりして、「あれ?まだ始まらないの?」っていうのも(笑)。

第4回 ー お客さん ー

― レコード・コンサートだと、曲をかけている時、お客さんはどんな様子だったのですか?

佐川修(以下S) みんな暗いよね。ウォ~とかって言っても(いいのに)。

山名昇(以下Y) 仲間で来ている人は話しているけど、別に、ブラック・ホーク自体が「しゃべるな」って伝票に書いてあったから。

S え!?そうでしたっけ!?知らなかった(笑)。ジャズ喫茶ですね。

Y だけど、加藤さんの頃は無かった、それ。普通にしゃべってた。ブラック・ホークはJBLのすげえ良いスピーカーが2台あったから、割とボーン!って前に音が出るスピーカーだったから、店で流してる音をカセット・テープで録音してる人がいるのよ。

S マジですか!?全然知らなかった(笑)。

Y いたよ。隣りの奴がしゃべっていても、別にここに置いてカセットに録音していれば、音がボーン!って出るから、しゃべり声は、後で聴き直しても気にならないくらい、良い音で録れる。

S それ、探し出したほういいんじゃないですか(笑)。

― だいたい何人くらいのお客さんが来てたんですか?

S これくらい(B.Y.Gの1階フロアくらい)の広さでしたよね。で、なんかでかい観葉植物みたいのがあって、その裏がトイレで。

Y 多ければ20人弱、17~8人だし、少なくても10人くらいいたって感じ。じゃなきゃ続けさせてもらえないから。

S もっといたような気もするけど。

Y でも、ピーター・バラカンさんも来るし、ジョン・カビラも来るし。

S 俺、全然知らない(笑)。

Y あと、日本のミュージシャン、じゃがたらの奴らもトマトスも全然いるし。鮎川さん*もBLACK MARKET来てたよ。

* 鮎川誠。シーナ&ザ・ロケッツのリーダー、ヴォーカル、ギター。2000年12月から10年以上続いたShibuya FMのブルース番組『Bluesville Shibuya』のナビゲーターをシーナと共に担当。その番組の企画・構成を山名昇が担当していた。

S 来てたの?(笑)。俺、全然知らないよ。

Y 鮎川さんと加藤学は仲良かったから。鮎川さんとシーナさんは、酒飲まなくて、コーヒー飲みだから、昼間からいたりしてた。渋谷のスタジオとか、ヤマハで打ち合わせとか…。

S ああ、そういう後にちょっと寄って。意外な接点があるけど、ちょっと知らないみたいな。俺、親しくなったのは、清さん*くらいだったから。ナベちゃん**とか。伊藤耕***とかも来てたみたい。なんか俺、耕ちゃん、ブラック・ホークでは会ったの全然覚えていない。

* 松竹谷清。トマトスのヴォーカル、ギター。

** 渡邊正己。じゃがたら、トマトスのベース。1992年逝去。

*** ザ・フールズのヴォーカル。2017年逝去。

Y うん。ああいう奴らだね。

S だいたい、あの頃の悪い人たちですよ(笑)。

Y だから、そういう意味では、ドレッドな感じ、ラスタな感じ、女の子でもアジアっぽい、エスニックぽい、そういう人たちだけじゃなくて、もっとパンクっぽい奴らもいたんだ。(パンクとレゲエの)両方聴いてる奴ら。

S 山名さん、京都のレゲエ和尚*は知ってる?

* 江島孝導。竜岸寺HI-POWERというサウンド・システムを所有。

Y ブラック・ホークで何回も会ってるよ。初めて会ったのもブラック・ホーク。

第5回 ー 曲目表 ー

― 2人で一曲交替でかけてたんですか?

佐川修(以下S) やったことありましたよね。Tune Fi Tuneで。

― じゃあ事前に打ち合わせして、曲目表を作って…。

S 確かブラック・ホークで打ち合わせしたような気がする。それか吉祥寺に行って。

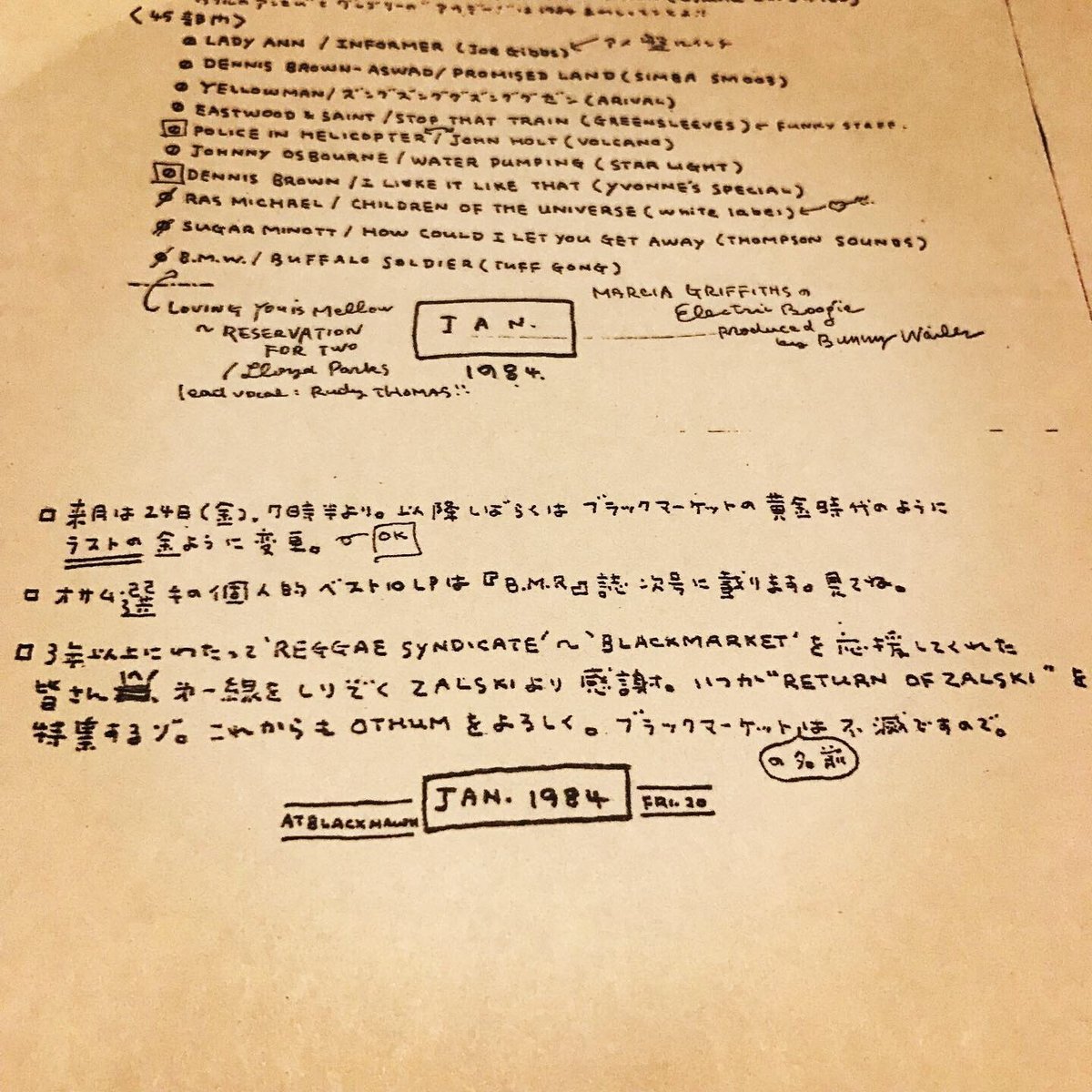

山名昇(以下Y) 「毎回同じような曲目表を作ります」って(書いてある)。だから、これを売りにしてたんじゃないかな。ある意味で。

S チェックしてレコード買えよって。当日に配って、たまにこう予告編が載ってるんだよね。そんなしょっちゅうじゃないんだけど、ちょっとスペシャルの時とか、気合い入れている時は「絶対来いよ!」みたいな(笑)。

Y これはGLEENSLEEVESの自作のカタログです。

S 見てよ、この字の細かさ(笑)。このイラストとか、よく描いたなぁ。

― 文字のデザインも綺麗ですね。

S アートですよ(笑)。これはすごいですよ。これはアーカイブしたいですね。印刷物として出すのが、それは本当は一番良いと思う。

― 一つ一つの文章が面白いですね。

Y ヒマだったからね(笑)。

S いやいやいや(笑)。レゲエが面白かったんだよ。それは間違いない。今でもおすすめできるレコードばっかですね、本当。これ、35年以上経って見ると、これだけの曲目リストが揃っているというのは凄い資料。『レゲエ・マガジン』を見ても、こういう流れでは(レゲエの紹介は)できないから。文章だから。ある意味、面白いよね。カタログ的ではあるんだけど、その中に流れがある。

Y 今の若い人達が誤解するのは、この時期のレコードは全て新品で買ってるんだよね。

S そうそう。その当時ね。

Y 車でたとえればワン・オーナー。レコードのワン・オーナー。中古盤で買ってるんじゃなくて。中古車でなくて、はじめから新車で買って、僕が乗って30年経ってるけど、ワン・オーナーだと基本的に状態がいいわけ。

S 俺は逆に持って歩いていたからボロボロなわけ。ジャケットとかも全部、開いちゃって。だから、綺麗な中古を見ると、うわ~!とかって思うんですよ(笑)。俺、びっくりしたのは、山名さん、バニー・ウェイラーの「ライズ&シャイン」の12インチかけてるんですよね。どこで買ってたんだ、あんな12インチ(笑)。ナッティ・ドレッド?

Y いや、僕、ナッティ・ドレッドにはそんなに行ってないから…。いやぁ、覚えてないなぁ。シスコかなぁ。中古じゃなくて、新品なのは間違いない。

― 山名さんの選曲って、超レアなものだけでなく、王道というか基本的ないい曲も多い印象があります。

S 王道ってのじゃないんだけどね。なんだろうね(笑)。レアものは好きだと思う。

Y いや、そんなことないと思う(笑)。

S (笑)。

Y もう今は掘り下げられてるから、そんなにレアなものって逆にないし。1970年代の終わりから1980年代の頭に買った、さっきのバニー・ウェイラーの話じゃないけど、それ、実は日本に1枚しかないっていうのはあるかもしれないよ。僕の家にあるレコードで。それはわからない。

S あの時代にここまでまとめてできるっていうのは、すごいよ。かけられない。あと、テーマ曲作ってたじゃない?タンタンの「テーマ・フロム・ア・サマー・プレイス」を最後に。途中までミスティ・イン・ルーツの「サパタ」だった。

第6回 ー ブラック・ホーク以後 ー

― ブラック・ホークの後、お二人はどうなっていったのですか?

山名昇(以下Y) 佐川君はその後、ダンスホールの現場の世界に行くわけですよね。しかも、レコード屋さんにも関わって。僕はどちらかというと、ロック・ステディとかスカとか『Blue Beat Bop!』の方に行って、そこからあんまり会わなくなっちゃったんだよね。別にケンカしてたわけじゃない。

佐川修(以下S) 思うのはやっぱり打ち込みとか出てきて、たぶんそこからダメになった人が結構いると思ってるんですよね。特にスレンテンとか、あのへん。あの時代、スレンテンは俺は面白かったんだけど。

Y でも、僕もそれこそブラック・ホークの三軒茶屋の事務所でかけたかもしれないけど、スラロビの打ち込みの非常に初期の「アイアトゥーラ」をかけたら「これ、面白い」って佐川君に言われて。

S (笑)。

Y 僕、それすげぇ覚えてる。

S すいません、生意気なんですよ(笑)。

Y 今、スレンテンのレコードとか、僕は逆に買ってるけど。そうだね…まぁ当時はやっぱりそういうので離れてしまったかな。トラックの名前とかになると、僕もちょっとついていけなくなって。

S そういうの好きそうだと思うけど(笑)。

Y スタジオ・ワンのトラック・リストを見れば、まぁ、そのへんまではギリわかるかな。

S 逆に俺はそこでハマってっちゃったもの。謎解きみたいな。自分、ベースやってたから、そういうレコード聴きながらコピーとかしてたから。ああ、これは“フル・アップ”なのか。「パス・ザ・クーチー」ってあったけど。

Y だから、会話が無くなっちゃったりする。

S (笑)。まぁ色々あって、自然にフェイド・アウトしちゃったんですよ。

― 日本のレゲエシーンって、時代が進むとともに、スカ/ロック・ステディのシーンとダンスホールのシーンと分かれてしまっているように見えるのですが、これについてはいかがですか。

Y ジャンルが細分化していくのは、みんな、マニアックになっていくから仕方ないよね。フォローできなくなるから。

S 一番面白いものに刺激を受けるわけだから。

Y もう任せておけばいいやって感じよ。全部はピック・アップはできないから。

S ただ、今は細かすぎるよね。もうちょっと緩くていいんじゃないかな。

Y 今、そんな細かいところまで掘ってどうすんのって。このレーベルで、そんな細かいところよりもっと重要なアーティストが同じレーベルにあるだろって。

S そうなっちゃうよね。普通にいい曲はいい曲なんだから。それはちゃんとかけて、それで枝葉へ出ればいいんじゃない。枝葉ばかり行っちゃってるから。俯瞰する人があまりいない。森と木みたいな、よくある話だけど。もうちょっと森を見てもいいんじゃない。そういうのを踏まえて、BLACK MARKETというタイトルで、別に何やるってわけではないけど。お互い、かけたいものをかけるだけなんだけど。(レゲエが)40年染みついている何かがあって。別に知識でやってるわけじゃない。血となり肉となり。お互い、嫌なことも色々あって(苦笑)。選曲は全然違うと思うけど。

Y 9月、ダンスホールかけてやろ。

S (笑)。そういうイタズラみたいのが、今、みんなできないじゃん。みんな、真面目なんだよね、変に。真剣過ぎて面白くない。

― 今回のきっかけは、私がプロモーターになって佐川さんのイベントをやりたいので、佐川さんに「誰とやりたいですか?」と尋ねたら、「山名さんとまたやりたい」と答えたところから始まったんです。

Y スレンテン・セット作ってやる!(笑)。

S 別にそんなの作らなくてもいいですよ、兄貴(笑)。

Y せっかくだから(笑)。

S せっかくだから、わかりやすいところやってくださいよ(笑)。

Y なるべくわかりにくいところを…(笑)。

S じゃあ俺がわかりやすくしないと(笑)。

Y (僕が)陰と(佐川君が)陽で(笑)。

S あれ?陰がこっちですよ(笑)。たぶんスレンテンかけないよ。言ってて全然違うこと… 。

Y いやいやいや(笑)。

第7回 ー 当時のレコード店事情 ー

― 当時のレゲエ・レコード店って、他にどんなところがあったんですか?

山名昇(以下Y) 専門店はないよね、まだ。渋谷のシスコに一応入ってたけど。

佐川修(以下S) 俺がよく行ってたのは吉祥寺のディスク・イン。新星堂系の。

Y あれでしょ?カリプソのクック*がコーナーであった店でしょ。

* カリプソのレーベル。

S ああ、あったかもしれない。後藤さんのいた店は何だっけ。

Y ジョージア*。

* 吉祥寺にあった後藤美孝の(仲間の)レコード店。

S そこにもレゲエがあった。

Y ニュー・ウェイヴも相当あったけど。だから、専門店でなくて、店に2箱くらいレゲエがあった感じ。それでも充分。100枚近くあった。

S 芽瑠璃堂の吉祥寺店っていう、めちゃくちゃ狭い、鰻の寝床みたいな。

Y 四畳半くらいしかない(笑)。

S 芽瑠璃ってアメリカから仕入れていたから、全然違う、アメリカのレーベルが結構入ってた。今、買っておきゃよかったなぁって。

Y ブルース・バスターズのアメリカ盤とかね。

S そうそう。(芽瑠璃堂は)もともと吉祥寺にあって、それから渋谷にもできた。桜丘の山手線沿いに。ブラック・ミュージック系の、ブルースとか(を扱ってた)。加藤さんは大阪のライオン*からレコード買ってた。ライオンの社長の田中さんと仲が良くて。『サウンド・システム』に大阪のライオンの広告が出てたよ。

* 後のライオン・ミュージック・デン。大阪店に始まり、その後、渋谷店ができて、今は名古屋店のみ。

― 89年頃から日本でもジャマイカのヴィンテージ盤の専門店ができはじめたようですが、それ以前、山名さんは、ジャマイカの60年代のレコードはどうやって手に入れてたのですか?

Y 別にそんなに手に入れてないよ。ディスク・ユニオンの中古で、アップセッターズのイギリス盤の『プリズナー・オブ・ラヴ』(1970)が入ってたくらいで。

S (笑)。無かったですよね。LPが中古で安く買えたくらいで。この時代のレコードでいうと、自分にとっては(宇田川町にあった)タワー・レコードってすごいデカかった。アメリカ盤の再プレスのスタワンが週1とか月2回とか入ってきてて。音が良いんですよ。黄色いラベルで赤い「1」ってやつ。普通に買えてたから。ジャケットも厚いジャケットで。山名さんとかは違うかもしれないけど、あれ、結構、みんな入荷日に狙って行ってた。タワレコに何曜日に入るって。俺も仕事終わってから買いに行ってたの。フレディ・マクレガーの『ボビー・バビロン』とかジョニー・オズボーンの『トゥルース&ライツ』とかはあそこで買った。その時、2000円とか安かったの。7インチとかもアメリカ経由でスタワンとかちょこちょこ入るようになって。山名さんとかはもうちょっと前に買ってるかもしれないけど、俺とか持ってないから。

― それは何年頃ですか?

S 83年くらいだったかな。7インチの市場は無かった。だから、自分は卸をやりたかったわけ。アイランド・ツアーっていうのがあって、ジャマイカのツアーとか、レゲエ・サンスプラッシュ・ツアーとかよくやってて、ランキン・タクシーもそれで83年に行ってるんだけど、そこがレコード屋もやってて。RJRというラジオ局が(ジャマイカに)あって、そこのトップ10だけを向こうから送ってもらって売ってたりはしてたんだけど、いわゆるカタログとして輸入するっていうのはなかった。7インチなんて、本当、「ああっ!7インチが入ってる!」っていうレベルで、83、4年までは。…ナッティ・ドレッドには入っていたか。あの当時でもユニオンで中古で結構出てて、俺、中古で割と買ってたんだけど。

― ジャマイカ盤が入ってたんですか?

S いや、やっぱりイギリス経由ですよね。あの頃は。芽瑠璃堂だけはアメリカ直で。タワーが出来てからは、スタワンのアメリカプレスとか、いわゆるメジャー盤、シャナキーとかマンゴとか、ああいうのの新譜は結構買い集めていた。

Y 僕、81年にイギリスに行ってて。イギリス行ったら、ジャマイカ盤がすげぇあって、死ぬほどびっくりした。こんなに流通してんの!?って。

S まだポンド高かった時代ですよね。アメリカドルだって200いくらだった。ジャマイカ行って、普通に飯食えなかった(笑)。普通の中華料理屋に行ってチャーハン食いたいんだけど、700円くらいするわけ(笑)。だから、バナナとか食パン買ってきて、それで過ごしてた。だけど、レコードは買いたいし。

Y そんなにむちゃくちゃ高くはなかった。ポンドは強かったけど、ジャマイカから輸入するもともとの値段が安かったから。佐川君がジャマイカ行ったのはいつ?昇さん*と?

* 菊地昇。写真家。

S 昇さん*が1年前、82年。(俺は83年。)

Y 日本に帰ってきたとき、昇さんのスライドショー観たよ。

S そうでしたっけ!?俺、全然覚えてない。

第8回 ー 当時のレコード・リリース ー

― 日本に最初期に入ってきたレゲエって何からだったのですか?

山名昇(以下Y) 梅木マリの「マイ・ボーイ・ロリーポップ」のカバーが歌謡曲の時代(1964年)にあったね。

佐川修(以下S) バイロン・リーの『ジャマイカ・スカ』も出てたんだよ。でも、売れなかったんですよね。スカは。そこから途絶えちゃうんだよ、1回。で、シマロンズでしたっけ?

Y いやいや、ジョニー・ナッシュ*の「ホールド・ミー・タイト」も出てる。

* アメリカの黒人シンガー。レゲエを歌いヒットした。

S ああ、そうか。ジョニー・ナッシュか。でも、レゲエっていうアレじゃないですよね?

Y R&B(リズム&ブルース)だよ。だって、アメリカのチャートに上ってくるから…。

S で、ソウルの流れみたいな感じで…。

Y 日本のラジオでリアルタイムで聴いてます。

S ジミー・クリフってリアルタイムでどうだったんですか?EMI時代ですよね。

Y いや、もっと前に出ている。アイランドがキング(・レコード)から出ていた時に『アナザー・サイクル』(1971)の日本盤が出た。

S たぶん出回ってないですよ、それ。出ない、あれは。

Y 『ハウス・オブ・イグザイル』(1974)なんかは、(中村)とうようさん*とか、非常に高く評価して、第三世界の音楽だけど、今のシンセ入れたりしてバリバリの新しい音だって。

* 音楽評論家。1969年に『ニューミュージック・マガジン』を編集長として創刊。2011年逝去。

S (笑)。山名さんがレゲエを意識したというのは誰?というか、どのあたり?やっぱりボブ・マーリー?なんかスーッと入っちゃった感じですか?

Y 『キャッチ・ア・ファイア』じゃないしな。もうちょっと前の気がするけど…。だから、キングが出したアイランドのコンピとかだと思う…。で、それのコンピのもとになった『ディス・イズ・レゲエ・ミュージック』の3枚でたアイランドのやつとかはもう買ってあって、まだ家にあると思う。(それに収録されていた)ザッポーとかオーウェン・グレイとか。スーッと入ったというより、エロいなぁみたいな(笑)。なんか変なソウル(笑)。

S チャカチャカいってるし(笑)。レゲエが単調な感じって思わなかったですか?

Y いや、ミュージシャンの友達がいたからかもしれないけど、ベース面白れぇなぁって。単調な感じというのは全くなかったよ。

第9回 ー 日本におけるレゲエの受容 ー

佐川修(以下S) 山名さんの世代まではブルースの人が結構いた?

山名昇(以下Y) ブルースのレコード屋は日本にいっぱいあったよ。芽瑠璃堂をやっている長野さんという兄弟がソウルとかブルースとか、そっちの人だから。日本でブルース・ブームみたいなのもちょっとあった。

S (俺は山名さんと生まれ年が)ちょうど8年違って、結構レゲエがストレートに入っちゃった頃だから。ボブ・マーリーの見た目から入っちゃったから。「なんだ、これ!?」って。ミック・ジャガーかキース・リチャーズとかと写った写真が『ミュージック・ライフ』か何かに載ってたの。山名さんとかはもうある程度知識として入ってから触れているから、あれかもしれないけど、俺はいきなりそれを見ちゃったから、ある意味、衝撃だった。しかも、英語で歌ってるし。なんかこうアフリカっぽいし、ロックっぽいし。

Y ボブ・マーリーについては色々言わなきゃなんないことはあるんだけど、僕の友達でベースやってる奴なんかは、やっぱりウェイラーズってすげえなってなるわけ。もちろんブルース聴いてたような奴らだったけど。結局、ブルースからレゲエに行った奴がもし多いとするなら、ブルースなんてもう過去の音楽なの。新譜でいいのがないわけ。レーベルもどんどん潰れているし。あとは、白人のジャズのレーベルでブルースの人が吹き込んだみたいのばっかだから、あんまりこうリヴィング・ミュージックっていうんだけど、リヴィングな感じがしないわけ。70年代のブルースのレコードなんて、そんな買わなきゃいけないものなんて、いまだに何もないわけ。マディ・ウォーターズの70年代を買うんだったら、60年代のマディ・ウォーターズを買いなさいって話になる。だけど、レゲエは今まさにこう「来てる」よって。ブラック・ミュージックだし、レベル・ミュージックだし、乗り換えるぞって。もういいやブルースなんて!レゲエの新譜買おう!新譜っていうのが大事なわけ。僕の友達とかも、ボブ・マーリーの『ライヴ!』のイギリス盤を買うために、渋谷のシスコに並んだからね。何日入荷って書いてあって。

S 最初の『ライヴ!』だと75年?

Y そう、そんなもの。だから、REGGAE SYNDICATEよりも、つまり前の話だよね。だけど、ボブ・マーリーも、アメリカの『ローリング・ストーン』誌が大々的にプッシュしたからすげえってなっただけで。だから、その影響で、日本のメディア、音楽評論家のロックの人たちもそういうの読んでるから、ボブ・マーリー聴いてみよう、すげえじゃん!ってことに。

S クラプトンもカヴァーしてるしね。わかりやすい。

Y たぶんボブ・マーリーのライヴ・イン・ジャパン(のチケット)は全部売り切れたんじゃないかな。(中野)サンプラザかな。

S そうそう。サンプラザで3日間くらい。小遣いがなくていけなかった(苦笑)。

Y だから、ミュージシャン系と、新し物好きと、「ブルースも死んじまったし、ロックもちんたらしてんなぁ。でも、俺の音楽好きな気持ちは変わらないぜ」みたいな人が行ってるんだと思うよ。だけど、そういう人たちが、何年後かに、こういうの(REGGAE SYNDICATE)についてきたかっていうと、そういうものでもない。

― ブラック・ホークに来た海外アーティストに誰がいますか?

S 初めて来たのはワッキーズのサンタ・ランキンでしたっけ。サンタ・ランキンってその後、ダンスホール・コレクションって言って、ローン・レンジャーとかマイキー・ジャレットと一緒にやってるんですよ。俺、一緒にツアーしてるから。

Y サンタ・ランキン?ブラック・ホークで見たことないと思う。

S だと思うんですけどね。か、ニューヨークの誰かですよ、DJで。

Y シュガー(・マイノット)が来て、僕が一緒に写真をとったのあるよ。

S シュガーが来たの84年でしたっけ?

Y そんなもんだと思うけど。

S 高田馬場のビッグ・ボックスでFM TOKYOが公開ライブをやってて。高校の時の友達を誘っていった。それは行ったのをすごくよく覚えてて。山名さん、ツバキ(・ハウス)*のマイキー・ドレッドには行ってるんですか?82年。俺は行ってないんですよ。

* 新宿にあったディスコ。

Y 僕、録音持ってる(笑)。

S (笑)。

Y マジ。出せる。いまだに持ってる。

S それ、そのまま(現場で)かけたほうがいいですよ(笑)。

Y カセットでフル・コンサート。後楽園ホールだったと思う。

S ツバキでやらなかった?

Y ツバキでは見てない。僕、ツバキは好きじゃなかったんだよ。

S ツバキ、ダメなんだ。

Y 割とダメ(笑)。

S (笑)。色々と、みんな、好みが難しいんだよ。俺もそうだけど(笑)。

S 追補:ブラック・ホークに出演した(来店した)DJというのは、当時ワッキーズからアルバムをリリースしていたNY在住のジャー・バッタだったかもしれません。ボブ・マーリーの最初にして最後の来日公演は1979年。東京公演は新宿厚生年金会館を皮切りに、渋谷公会堂、中野サンプラザで計6回。サンプラザ公演(当方の記憶)はNHKがビデオ収録し、テレビで全国放送されましたが、残念ながらマスターテープは現存していないとの由。同年にはジミー・クリフとサード・ワールドも来日しており(当方調べ)、国内に於ける第一次レゲエブームの頂点といえましょう。

第10回 ー ライターとして(前編) ー

佐川修(以下S) 山名さんが文章を書きだしたのは、ブルース?ロック?

山名昇(以下Y) 最初はロック。その後、ブルース。

S レゲエ書いたのは最初いつぐらいですか?79年に出た『レゲエ・ブック』には関わってない?

Y 関わっている。Pヴァイン(ブルース・インターアクションズ)から出た八木康夫さんの表紙のやつでしょ。なんか、それ、いっぱい書いたよ。

S そうだよね。坂本龍一がジャマイカでレコーディングしたとか。

Y メインの記事は全く書かせてもらっていないけれど、レビューをたくさん書かせてもらった。

S 次にブラック・ホークで出したのが『レゲエ'82』で、その次に出たのが『サウンド・システム』。一時、三茶に事務所借りていましたよね。『サウンド・システム』編集部。1回か2回行ったことある。『レゲエ・マガジン』が始まるちょっと前。

Y 石井さん*と知り合ったのいつぐらいかな…78か79年。

* 石井志津男。オーバーヒート社長。

S 俺、そのへんの話、山名さんから聞いてないもの。

Y 石井さんって英語がむちゃくちゃできる翻訳家なんだよ。『レゲエ・ブラッドラインズ』をPヴァインの前に最初出していたクイック・フォックスという会社に、ブラック・ホークを辞めた松平さんが移って、そこの1階で「音楽と本OAK」という店をやってて、その2階と3階が編集部で石井さんと知り合った。僕もそういう文筆系、編集系の仕事だったから。

S それ、初めて聞いた(笑)。

Y 『レゲエ・ブラッドラインズ』が出て、僕、その本の広告とか作ってたもの。すげえ良い広告出した。まだどこかにあると思う。

S それは出したほうがいいんじゃない(笑)。

Y それで知り合って、最初の映画『ロッカーズ』、僕がパンフの原稿を書いてる。「山名君、レゲエ好きだったら、原稿書いてみる?」って言われて。70年代。

S 『ロッカーズ』、81年に俺、自由が丘の武蔵野館で観たんだ。その上映権を石井さんが買って日本でやったんだよ。

― オーバーヒートって、いつからあるんですか?

S もともと『OVERHEAT』っていうフリーペーパーを作ってたんだよ。『Riddim』じゃなくて。『Riddim』はレゲエになってから。

Y その表紙、誰だか聞いたらビックリするよ。たぶん僕の家にあると思うけど。キンクスだよ!ブリティッシュ・ビートのキンクス!!

(一同笑)

― 内容もロック?

Y ロック雑誌ですよ。ロックのフリー・ペーパー。たまたま(『ロッカーズ』を)「君のところで配給しない?」って制作サイドに言われて、それに乗って、それからずっとレゲエに40年くらい関わっていらっしゃる。

第11回 ー ライターとして(後編) ー

― 佐川さんが書き始めたのはいつなんですか?

佐川修(以下S) 83年くらいだから『サウンド・システム』の2号目くらいから。山口直樹(ナーキ)と。『ブラック・ミュージック・リヴュー(bmr)』とかでもレヴューとか書かせてもらって、要は、ブラック・ホークがあったから、日本のレゲエ・シーンといわれるものの、東京では、そこがスタートのきっかけになっている。『レゲエ・マガジン』の最初の頃って、山名さん、書いてましたっけ?

山名昇(以下Y) 初期の『レゲエ・マガジン』はずっと書いてた。

S 季刊誌だった。あの表紙は嫌だったけどね、最初の頃の。なんか煙がもくもくしてるの。

Y 最悪だったよね。

S どこがレゲエなんだ?って、俺、悩んじゃったもの。『サウンド・システム』は表紙がすごい良かったから。『レゲエ・ブック』からの流れで、パッと見でわかりやすい。やっぱりDJがやってるような絵で。ところが、『レゲエ・マガジン』になったら、これ、アートとしてもどうかなぁって(苦笑)。ロゴから嫌だったから。

Y 加藤が言ってたけど、『サウンド・システム』はわかってる奴がやってる感じじゃん。『レゲエ・マガジン』って何だよ!みたいな。誌名からして。

S そうそう。ベタ過ぎだよね。今からすれば、定着しちゃったけどね。あの頃、ダンスホールって説明するのめちゃくちゃ大変だったんですよね。日本でいえば、本当に社交ダンスしに行く場所だから。その当時でいえば。戦前になれば、また洒落た意味なんだけど。とにかくテナー・ソウって何か、サウンド・システムって何かっていうところから、いちいち説明しなきゃいけなかったから。相変わらず、ボブ・マーリーとサード・ワールドでしたからね。80年代頭は。世間的には。そりゃアスワドとかも出てきてたけど。

― 山名さんはそこから『Blue Beat Bop!』に至るまではどんな流れだったんですか?

Y ある時に『レゲエ・マガジン』で「ヴィンテージ・ジャマイカン・ミュージック」っていう連載が始まって。スカとかロック・ステディのリイシューがすごく多くなってきた時期だったんだ。それを毎回レギュラーでやってたのでなくて、3回目くらいに僕に回ってきて、4回目も5回目もみたいになって。それをまとめて『Blue Beat Bop!』をつくるっていう話になった。

S あれは売れたでしょ。すごい売れたよね。

Y すごいってほどでもないよ。

S いやいや、完売してるってのはOKじゃないですか。

― 時期としては89年とか90年くらい?

S まぁいわゆるレゲエバブルが始まった頃ですよ。

Y ジャパン・スプラッシュやって4万人、5万人も来てた。

S あの頃、バンド2つ呼んでたじゃない。(ニューヨークから)ワッキーズ系と、ジャマイカからロイド・パークス&ウィ・ザ・ピープルと。今では考えられない。今は来ても日本のバンドでやるじゃない。バンドでやったとしても。贅沢でしたよ。

Y 組織がデカくなりすぎちゃって、お金の動きがデカくなりすぎちゃった。

S 収拾つかなくなっちゃった(苦笑)。

― 山名さんと佐川さんは『レゲエ・マガジン』と並行して『Riddim』にも当時から書いてたんですか?

S 途中で『レゲエ・マガジン』は辞めちゃった。『Riddim』はその後も書いてた。

Y 『レゲエ・マガジン』を辞めるときに、石井さんに電話して「来月から辞めるから、『Riddim』に書かせてよ」って言ったら「ああ、いいよ」って。

S あ、そうなの?俺も近いところがあるかもしれない、結構それは。

―『Riddim』では連載やってたんですか?

Y なんか最近買ったレコードみたいな、いい加減なやつ…。

S (笑)。

Y さっきから出てる『レゲエ・ブック』の表紙を描いた八木康夫さんの絵と僕のコラムの「レゲ絵」*というの。

* 2003年6月号~2006年1月号。

第12回 ー “リアル・ロック”(前編) ー

佐川修(以下S) 山名さんってラヴァーズかけるんだっけ?…あ、この間、(横浜Showersで、てちゃん*と共演した時に)ジャネット・ケイかけてたか。

* 西内徹。サックス&フルート奏者。

山名昇(以下Y) それ、この曲目表に入ってるよ。

S リアルタイムでかけてるんだ。

Y この間(7月の渋谷Bridgeで)佐川君が“リアル・ロック”かけて、てちゃんが吹いたんでしょ?“リアル・ロック”はグレートだよね。

S 凄いっすよ。

Y あんなグレートなものはそうそうないよね。

S あれはパンクですよ。レゲエのパンクですよ。っていうか、スタワンっておかしいですよ。スタワンのテンポって早いんですよ、全部。基本的に早いテンポが多くて。

― “リアル・ロック”がパンクっていうのは?

S パッパッパ、パーーパーー、パパパ!!だよ。パパパ!!あのソリッドの音ってトレジャー・アイルにはないよね。プリンス・バスターにもない。

Y かっこいい意見が出ました(笑)。

S パンクですよ。パンク。パパパ!!って。スネアの乾いた音。トゥルル、タン!タン!あれ、異常だよね。頭、おかしいよ。今までの音楽の常識じゃないですよね。今までのスカでもないし、ロック・ステディでもないし。ウェイラーズのレゲエでもないし。バレット兄弟がやってたバンドも大好きなんだけど。メジャーになる前の。それとも全く違う。からっからな音なのよ。すごいドライなの。ピアノもパーンパンパン(って鳴ってて)。

― “リアル・ロック”は、スタワンのオリジナル?カヴァーでなくて。

S “リアル・ロック”はオリジナル。タイトル通り。リアルなロック。それしか言いようがない。

Y 発明品なんですよね。発明品。

S 突然変異じゃないですか?(笑)。

Y ああ。なるほど。

S ロック・ステディの流れでもないし。

― 山名さんが発明品だとか、グレートだというのは?

Y 佐川君が言ってたみたいに。プロデューサーもミュージシャンもそうだけど、レコーディング・エンジニアも含めて、ああいうことを考えた人がいない。ビートルズのプロデューサーも考えたことないし、ローリングストーンズのプロデューサーも考えたことない。

S あのスタワンの“リアル・ロック”は、それまでの流れと全く違う感じだよね。“リアル・ロック”っていうタイトルをつけたっていうのはそういうことなのか、コクソンがつけたのか知らないけど。ワン・ドロップっちゃワン・ドロップだけど…。

Y ワン・ドロップっちゃワン・ドロップだけど…リー・ペリーでは全然ないし。

S 完璧すぎちゃって、文句のつけようがないですね。ある意味、あの時代のスレンテンみたいな。なんだ、これ!?って。わからないよ。ジャマイカにその当時いた人に聞かなきゃわからないけど。アンサーとかでもないし、ボビー・バビロンでもないし。

Y 冒険しながら、あれだけまとまっている。みんなを納得させて、みんながあれで歌いたいと思い始めるっていうのは凄いよ。それがトラックっていう、リディムっていう考え方なんだよ。それはジャマイカから始まったから、もちろん。

S そうですよね。メロディだけの伝承ってなかなかないんだよ。どこの世界でも。リズムのメロディの、ベースラインの伝承っていうの、レゲエ独特だから。

第13回 ー “リアル・ロック”(後編) ー

佐川修(以下S) 山名さんは詳しいかもしれないけど、クラシックって譜面の世界があるじゃないですか。

山名昇(以下Y) レコードがまだない時代に譜面が売られてる。

S 形があって、それが伝承されてて。それと“リアル・ロック”の違いってどうなのかな?って。“リアル・ロック”って時代時代によってすごい変化してるんだけど、じゃあ、たとえば1800年代とかに作られた曲があって、それが譜面として残って、その時代時代で解釈があって…。

Y 駅の売店とかで譜面が売ってるんですよ。ショパンの新しいの来たぜ!みたいに。

S ショパン、ブランニュー!みたいな(笑)。

Y ピアノを家で弾ける人が買っていく。だから相当違うでしょうね。やっぱり。

S 譜面として視覚として入ってくるってのと、レコードで音として入ってくるのとでは違う。でも、クラシックって、ある意味、譜面に忠実な部分があって。それは文化の違いかなと。俺、クラシックのことはよくわからないから断定はできないけど。

Y メディアの違いはやっぱりあるね。“リアル・ロック”出たぜ!って駅の売店で売ってれば、一応、家で聴けるじゃない。

S ラジオ聴いたりとかね。ダンスで聴いたりとか。

Y スネア、良いなぁってわかる人もいる。でも、ショパンの場合もそうだと思う。ここでシャープ来んの?みたいな。

S (笑)。でも、ロックとかって意外となかったじゃないですか。カヴァーっていう形でしか出てこない。レゲエって、勝手に解釈して、勝手に自分の歌を乗っけていくっていう。あれは衝撃的だったんですよね、俺。たとえば、“リアル・ロック”があって、ウィリー・ウィリアムスが「アマゲドン・タイム」を歌って、みたいな。他の人が全く違うメロディで歌うっていうのが、あれがもうある意味、本当に革命的というか。今まで知らない世界だった。カヴァーはあったじゃない。美空ひばりの「りんご追分」をスカタライツがカヴァーしたりとか、それはあったけど。そうじゃなくて、“リアル・ロック”っていうトラックがあって、自分の歌った曲を、それも無理矢理なカヴァーとかを乗せちゃうのは、もうジャマイカでしか成り立たない。

Y そんなの今でもないよ。もっと言えば、ビートルズのあのリズムに全然違う曲をかぶせていいのか*っていう。

* 例えば、スタジオ・ワン・リディムの「ダーカー・シェイド・オブ・ブラック」は、ビートルズの「ノルウェーの森」が元ネタ。

S そうそう。ジャマイカの面白いところって、サウンド・システムのダンスでそれを聴いてて、自分でもう(歌の)イメージとかできてるわけ。マイクをつかめれば、それを歌えるみたいな。そこが、あの人たちのおかしいところっていうか。

Y そこにプロデューサーがいるんですよ。レーベル・オーナーがいるんですよ。

S 「お前いいじゃん。明日来いよ!」みたいな(笑)。

Y 9時から9時半まで30分やるから。トラック1で3バージョン歌え、みたいな、そんな感じだよね。

S そうそう。ある意味、すごいローカルな世界で。

Y でも、出してくんないんだよね。売れるまで。フレディ・マクレガーですら、スタジオワン録音は、他で売れてからやっと昔のが出る。

S そうそう。どれだけテープが残ってるんだよって話。(了)