【ネタバレなし】「海に眠るダイヤモンド」を何度も見返している その3(現代と端島編)

みなさまいかがお過ごしですか。

今回はネタバレ”なし”バージョンです。先の「その3」をアップした後、ふと気がつきました。ネタバレでない話が多いのに、ネタバレを嫌って読んでもらえないのは寂しいと。

では、始めます。

ようやく、「その3」に辿り着きました。「その1」と「その2」は、ドラマを見た方々向けの記事となっています。「その3」は現代と端島編ということで、端島に関する現代の情報、書籍、集合住宅等について書いていきたいと思います。自分の専門の話にだいぶ近づきました。(最後に少々脱線しますがお許しください。いずれその先の話題につながりますので。)

今回も、5555字です。長いのでゆっくりと読んでください。

遺構にのびのびと繁る緑

現代の端島は、当時と比べると緑が繁っています。静かに眠る遺構の上に生い繁る緑。自然の逞しさを感じます。後の方で書きますが、端島と似た大きさで、横須賀にある無人島、軍事遺構のある猿島は、緑がすごいことになっていて、しっかりと根っこを生やす自然の強さに感銘を受けます。

二つの写真集

人がいなくなった後の端島の風景の緑は「軍艦島超景」柿田清英(2013)という写真集にも載っています。撮影した柿田さんは、隣の高島出身で、2010年末の端島の撮影の後、2011年(61歳)に肺炎で亡くなり、何とか出版された写真集です。命がけの撮影で、緑の写真を撮っていたのは、自然の逞しさを感じ取られたからではないかと思います。(以下、紹介本のリンクはAmazonを貼っています。∵表紙画像が表示されるのと、そちらにも様々なコメントがあるので。リンクは全てアフェリエイトではありません。)

(↑アマゾンのページだと中古で2350円からとなっています。定価は2200円(税抜)です。リンクを貼ったら上記4767円が表示されました。謎です。)

「軍艦島超景」は、建物の高さを超えるような大波を被る様子も写されていて、人がいなくなって補修されないと、雨、波、風、太陽の力等で自然に還っていくのだということがよくわかります。撮影に費やした肉体的・精神的なエネルギーは並々ならぬものを感じます。

同じ写真家が、以前に撮っている写真集「崩れゆく記憶 端島炭鉱閉山18年目の記録」柿田清英(1993)では、退去した跡がまだ生々しい様子がわかります。見るのが少し辛い感じもします。前述の「軍艦島超景」(2011)より崩壊がまだ少ないのがわかります。

(↑これも値段表示が変です。アマゾンのページだと中古で3706円からとなっています。)

航空写真での比較(端島、猿島、新港埠頭)

さて、3つの航空写真(GoogleMapから)について書いていきます。現代の端島と、横須賀の猿島、横浜の新港埠頭です。それぞれ同じ縮尺(これ大事!)です。(皆さんもGoogleマップ(航空写真)を二つのウィンドウで並べて、ひとつは端島、もうひとつは比べたい地図(例えば自身の居住場所)にして、それぞれ右下のスケールバーが同じ100mになるように地図を拡大縮小調整してみると、大変面白いです。比べると端島がいかに狭い範囲かがわかります。)なぜ猿島と新港埠頭との比較か?少しでも多くの人に伝わるよう、それなりに有名な観光地なのと、明治からの遺構でもあるので。ちなみに端島は明治の遺構が世界遺産対象で、高層住宅は世界遺産ではありませんが、高層住宅は端島の歴史とは切り離せませんね。下のリンクに詳しい記述があります。

では、航空写真を見ていきましょう。(便利な時代です。)

まずは、端島と中の島。

海岸線延長は約1.2km。長さ480m幅160m。

写真で見える中の島は、意外と大きい。

次に、横須賀の無人島の猿島。戦艦三笠の脇の桟橋から定期船で渡って、島を散策できます。生い繁る緑とレンガの戦時中の要塞の遺構、ラピュタのような風景です。東京湾内なので、大波に洗われることなく緑が生い繁ったのでしょう。

最高標高は39.9mで、海岸線延長は約1.6km。

まさに端島に近いスケール感。

軍艦つながりですが、戦艦三笠も写っています。

(一応、伏線です。お楽しみに。)

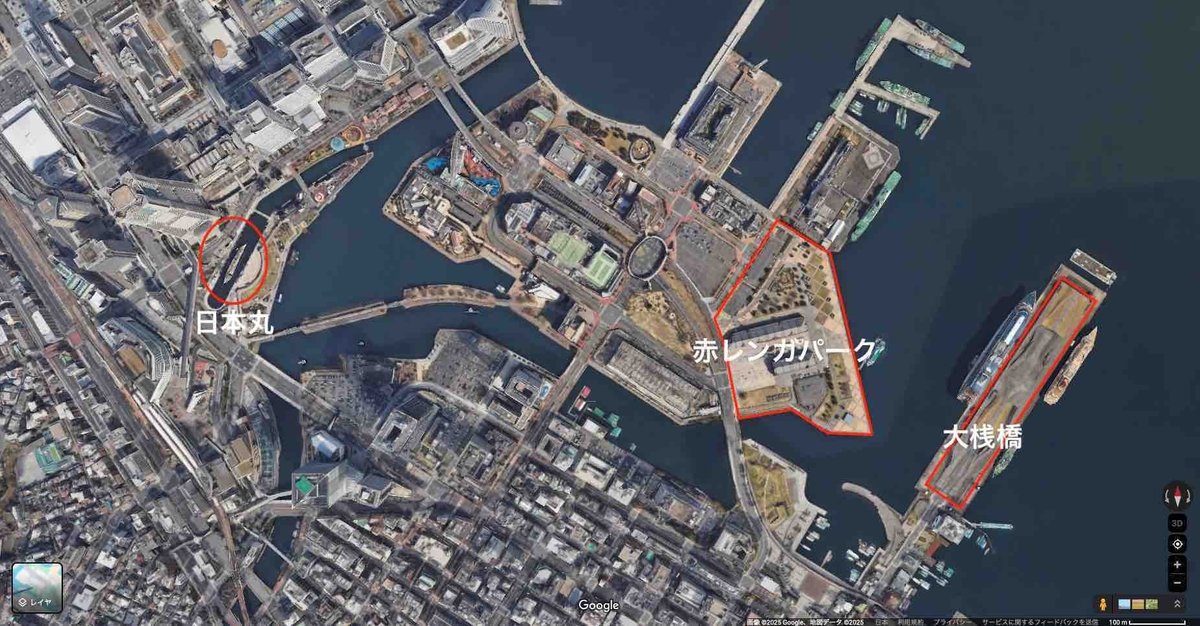

お次は、横浜の新港埠頭。赤レンガパークがあります。隣には国際客船ターミナルのある大桟橋。帆船日本丸も写っています。

平らで赤レンガ倉庫の他は建物がない分、

広さをイメージしやすいかもしれません。

大さん橋国際客船ターミナル(長さ430m。幅70m)を

縦1.11倍、横2.28倍の広さが端島と同じくらい。

端島、小さすぎです!

でかい。(図はWikiから)

こうやって比較するとよくわかります。端島は本当に小さい。赤レンガパークや猿島が5.5ha、端島が6.3ha(その差0.8ha=8000㎡)、そこに炭鉱、高層集合住宅で約5000人(最大)が暮らして、学校から、病院、お寺、神社、映画館があった!

端島に高層の小中学校があって、グラウンドがあったと考えると、新港埠頭くらいの広さがあるのではと思ってしまうかもしれません。が、そのグラウンドはとても狭かったということなので、スケール感が狂います。端島は新港埠頭の約1/6しかないのです。おまけで、写真を一つ。

(見えなかったらすみません。そう見てください。)

熱海沖の初島です。新港埠頭より少し大きい広さ。

つまり、端島よりは全然大きい。なかなかこのような規模の島のスケール感は難しいですね。

その右奥の大きな島影は伊豆大島です。

流石に、そのかすみ具合から、大きそうだなと感じます。

ダイヤモンドつながりで、豪華客船ダイヤモンド・プリンセスも調べてみました。乗客2700人、乗員1100人で計3800人。全長290m、全幅37.5m、建造年2004年です。人数を1.3倍、長さを1.7倍、幅を4.3倍すると端島の規模となります。豪華客船の倍数で端島の大きさを表現してもピンと来ませんが、ひと桁台の小さめの倍数で表せてしまうところが軍艦島ならではでしょうか。

その他、想像上の浮遊都市含めて、白色彗星(わかる人は少ないか。。)、サイド7(これも)はかなり巨大すぎるようです、とかを比較をしても興味深いと思いますが、それはまた別の機会としましょう。話がどんどん脱線してしまうので。

結局、端島の大きさがうまく想像できません。「百聞は一見に如かず」ようやく、35年来、満を持して、夏に端島を観にいく予定としました。

そして、今まで軍艦島に興味を持ちながら、なぜ近づくことができなかったのか?それもわかってきました。ドラマの端島監修の黒沢さんの言葉「‥端島の存在を知っていたので、期待に胸を膨らませて端島を訪れたら、瓦礫だらけなうえに、残された家財が塩漬けになってカビ臭かったのが印象的でした。正直こんなところ二度と来ないだろうなって。」からも感じ取れます。軍艦島は廃墟となっているが、その生活の跡の生々しさも垣間見えるがゆえに、生活の跡地を興味本位で眺めていいのだろうか?という何か罪悪感のような、後ろめたさを感じていたように思えます。しかし、このドラマのおかげで、自身の故郷のようにも思え、逆に本気で端島を知りたいと思えるようになりました。なので、いろんな本を見ました。このドラマに感謝です。

ところで、端島のおすすめ本は、、。

端島関連の本を全て見たわけではないので、ドラマ前後で出会った本に関する記事ということでご理解ください。

まず、「カラーでよみがえる軍艦島 カラー版」という本。これはまだ読んでいませんが、少しエピソード。ドラマを見て、端島関連の本をしっかりと見たくなり、図書館に予約したら、何と順番待ち16番目でした。ドラマの影響でしょう。貸出期間は2週間なので、最大で約32週後=ほぼ8ヶ月後!キャンセルもしくは早期返却を祈る!端島に行く前に見ることができるか?という状況だったのが、2/8現在で11番目に。そうすると22週後なので、キャンセルが出たか、ですね。

次に、総合ガイドとして「軍艦島入門」黒沢永紀(2013)はカラーでとても分かりやすいです。歴史・石炭と端島の基礎の基礎が学べます。借りました。中の島に海浜レジャーのための公園もあったようです。

↑これは定価1980円です。上に4692円と出てしまっているのは??今調べると、中古で2164円のがあります。

上記「軍艦島入門」に情報追加されたのが「軍艦島 奇跡の産業遺産」黒沢永紀(2015)ですが、残念なのは白黒になってしまったこと。これらは、ドラマの端島監修の黒沢さんの本で、図書館ですぐに借りられました。ラッキー。

次に紹介するのは、当時の端島の住環境を理解するのに1番のおすすめ。「軍艦島の生活1950/1974」住宅学者西山夘三の端島住宅調査レポート(2015)は、京大の建築学科教授だった西山夘三先生(1911-1994)たちの貴重な研究成果と、これまで公開されていなかった写真、特に1974年当時のオリジナルのカラー写真が多数掲載されていて、当時にタイムスリップできます。

そして、ドラマで一瞬出てきた「住宅階層構成概念図」がこの本に載っています。どのシーンかは、もう一つの「その3」に書いてあります。西山先生と一緒に調査していた片寄先生のブログにその図があったので、リンクを貼ります。専門的な内容です。しかし、ドラマの方でこんなところまで調べてストーリーに組み込んでいるのがすごいと思いました。ギリギリ、ネタバレではないかと。

この本は、当時の端島の生活空間を知るには素晴らしい本です。専門家は必読の書です。そして、この本の片寄先生の付記に、端島の居住空間と千里ニュータウンとの共通点(共に人為的に作り出された都市的居住空間、直接的な利益を産まない最小限の生活施設)と、相違点(端島の先進性、成熟性、労働組合や宗教施設)が書かれていました。端島の話が、リアルに現代につながります。次の項の「団地」の話です。

ところで、その付記のおしまいに書いてありましたが、端島閉山時、端島から出る最後の船に、片寄先生に誘われた「小松左京」さんが乗っておられたそうです。あの「日本沈没」(何と端島閉山の一年前(1973年)が初版でした。)の著者の!です。その時の詳しいお話が片寄先生のブログにもありました。

端島の本はいっぱいありますが、私がまず出会えた本と付随する情報は以上です。この先も色々と目を通したいと思います。

さて、団地!

そうして、端島の高密度の高層集合住宅での暮らしぶり、コミュニティからは、本土の団地、さらには現代の集合住宅にも通ずるのでは、と思い、本を探して出会ったのが「団地図解」篠沢健太・吉永健一(2017)です。高度経済成長期の集合住宅といえば「団地」!(その前に同潤会アパートというのもあります。)私は本当に小さい頃(2〜5歳)に小団地のような社宅暮らしがあったのはうっすらと覚えています。団地が憧れの最先端住居だった時代でした。ノスタルジーではなく、専門家がその空間の良さを解析し図解してくれます。もっと学び、設計に活かしたくなります。

そして、あぁ、やはり、建築にはそこで生活する人が居て社会があってはじめて空間が成り立つのだと思いました。端島のドラマから、廃墟ではなく、そこで生活していた人々が見えてきて、ドラマの映像から在りし日の高層集合住宅での高密度生活空間とその社会を想像し、そこから現代を照射して、今もなお本土に残る団地、そしてタワマン等の集合住宅空間がどうなっているか、人口が減少するこの先、どうしていくのが良いのか?「団地図解」を大きなヒントとして考えたいと思う今日この頃です。

そして、余談。

巨大(263m)さがわかります。

軍艦つながり、伏線回収(汗)

この写真は趣味で数年前に、撮りました。米軍偵察機からの撮影、風です。合成写真ではなく、一枚の写真です。この写真の加工は、色をセピアにした程度です。これについてはまた別の機会に。ここでお披露目するとは、全く思っていませんでした。(汗)しかし、ダイヤモンド・プリンセスの方が大和型より大きいのは驚きです。。。。さて、お後がよろしいようで。。。

ドラマに感動して、勢いで初記事から4つ書いてしまいました。

もし、この記事を読んでいただいて、端島(軍艦島)のことが気になったら、

「海に眠るダイヤモンド」の配信版等(ディレクターズカット版)を見て、また、この記事の「その1」から読んでいただけると大変嬉しいです。記事の文字数が多いので時間的なハードルが。。しかし、私にとっては今までの生涯でベストのドラマでしたので、全力でお勧めします。記事のタイトル通り何度も見返しましたし、こんなに記事を書いてしまうくらい。もちろん好き嫌いはあると思いますが、あくまでも、作者さん、大勢の役者さん・スタッフが作った作品なので、それを素直に受け取れば、その想いがとても心に沁みるのではないかと思っています。

これをきっかけに、今後は、スケールモデルの話や、旅行、読んだ本、映画、建築、感動等を気ままに、少しでも皆さんの興味関心に届くように、書いていければと思っています。そして、皆さんの記事も色々と読んで視野を広げたり深くしたりできればと思っています。

今回はこの辺りまで。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

また、次の記事でお会いできれば。