【令和6年度】わたしの宅建勉強法【独学初受験】

ある日、思いました。

「なんでわたしがわたしの持ち家を業者を介さずに勝手に売ることができないのか?」と。

服や車は適当に売れるのに、土地と建物は勝手に売れないってちょっと意味分かんない。なので、勉強することにしました。2024年6月初めのことです。

勢いで「宅建士の教科書」「宅建士の問題集」を買いました。今回の試験対策用の課金はこの2冊のみです。

Amazonで一位だったのでこれを選びましたが、素人が一から勉強するために使う本ではありませんでした。一通り勉強した人が復習のために使うための本だと思います。本当は本屋でパラパラめくってみて選びたかったんだけど、子どもを三人抱えて本屋で立ち読みできる余裕がありませんでした。でも後述の方法で、素人でもこの本でなんとかはなります。

試験が10月20日でしたので、独学で4ヶ月ほど勉強しました。その方法を備忘録として書いておきたいと思います。

宅建試験の概要

宅建において出題されるのは、主に土地や建物に関する法律や制度の話。以下の4つの項目に分けられます。

①宅建業法/20問

②民法(権利関係)/14問

③法令上の制限・税・価格/11問

④免除科目/5問(お金を払って講習を受けたら5点もらえて問題を解くのを免除されるという謎の科目)

全50問で、合格点は35点前後。合格人数を先に決めてから合格点を決めるという歯科医師国試と同じパターンなので、毎年合格点が変わります。今回免除問題の免除はなく、【一般受験者】という形で試験にのぞみました。

勉強法

まず教科書を一通り読みながら対応する科目の問題を解き、【何を聞かれているのか】をだいたい把握しました。サラッと流しながらあまり深追いはせず、「へー!そうなんだ!おもろいね!」という感じで、1ヶ月ほどで一周終わりました。全体像を把握するイメージです。

二周目は、一周目で押さえた【理解しないといけないポイント】について、【なぜそういう決まりになっているのか?】を考え、自分の中で理論を組み立てていきました。様々な法令や制度があり、民法の適用もその状況により変わるので、一周目が終わった時点で、わたしの頭だと丸暗記だけでは太刀打ちできないということがわかったためです。そこで二周目は【理解】に舵を振り切り、その法律でそう決まっている理由を考えて自分の中に落とし込みました。

例えば、35条書面と37条書面に記載する事項について。毎年必ず出題される必須項目ですが、ややこしいし、丸暗記だとうっかり忘れるとどうしようもありません。

まず、35条書面について考えます。これが用いられるのは契約前。土地や建物の売買の際、その取引におけるリスクを理解し、「本当に契約しても大丈夫なのか?」を考えるためのものです。そこでなにが重要とされているのか?というと、土地の権利や制限、契約がオジャンになったときの話、何の目的で支払うかなどのお金の話、ローンが通らなかった時どうすんのって話、買ったものが姉歯事件的な建物だったときにどうするかの話など、取引におけるリスクになるものや契約の判断に直接影響を与えるものです。

逆に言えば35条書面を配布するタイミングであまり重要でないことは(35条書面への記載は必須でなく、37条書面に記載することとされているもの)、借賃の額、建物の引き渡しの時期、移転登記の時期、税金の負担など、契約までにまだ交渉の余地があるもの。

他に、天災による損害賠償の負担は通常保険でまかなわれるもので、契約の際のリスクにはなりにくく、35条書面への記載義務はなし。

既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、瑕疵担保責任に関わるので重要そうに見えますが、確認のみで金銭の授受に関する事項でもなく、通常別途契約にて保証されるものなので35条書面には記載義務なし。

ただし37条書面は契約書としての法的有効性があるため、35条書面にも書かれていたリスクに関することは再度記載する必要がある。

こんな感じで、「なぜこの法律でこう決まっているのか?」「この法律を定めることによって国は国民にどうあってほしいのか?」というように、法律や定めの背景に自分なりの理由付けをして解釈していきました。独学による解釈なので、本当にそれがあっているのかはわかりません。中には間違っている解釈もあると思います。ただ、理由がわかると理解でき、他の知識と繋がっていくので、暗記を必要とせず、問われ方や周辺知識を聞かれた際にも、試験のその場で【考えて解ける】ようになりました。例えば35条書面に関連した以下の問題。

選択肢イウエは簡単で、暗記だけだと選択肢アでプロパンガス〜?となると思うのですが、購入した住宅の宅地内に所有権が移転しないものがあるのって変だし後々トラブルになりそうなのでちゃんと説明したほうがいいよね、と考えるとアは丸。

2か3で迷いました。

どっちが可能性ありそうかな〜と考える時にまず思い出したのは、登記の基本である「共同申請主義」。利害が対立する両者の共同による申請をさせることで、真正性を保とうとするためのものです。

選択肢2に関して、収用って土地収用法で定められた決まりに則って行われることだし、公共の利益のために必要な土地を持ってくことなので、その時点で真正性は担保できてるだろうから単独でも大丈夫そう。

選択肢3に関して、遺贈は相続人との兼ね合いもあるし、単独で行えてしまうと真正性が保てなさそうなので共同のほうが良さそう。

ということで解答は3。

国は「宅地建物に関して大きなお金が動く時はちょっと注意したい」と思ってるんだろうなと言うことが、今回宅建業に関する法律を勉強していてわかりました。個人の視点で見るとただの土地と建物に見えますが、視点を上げてみると日本という国の替えのきかない大切な国土なので、不審な動きは監視しておかなければならないのだと思います。国土利用計画法で対価性のある取引に関してのみ届出が必要なのも、そういう理由なのでしょう。

営業保証金に関しても、一部の事務所を廃止する際には500万円が動きますので、「返して大丈夫かちょっと確認させて」って感じだと思うんですよね。これが弁済業務保証金分担金なら30万なので、まあその場で返してあげで大丈夫かになる。

保証協会の社員の地位を失う時は、いっぱい支店がない限りそんなに大きなお金は動かないけど、宅建業から遠ざかろうとしているなんかあやしい感じかもしれないので、こちらも「ちょっと確認させて」になります。なので答えは4。

予備校に行けば、こういう解釈まで教えてもらえるのでしょうか。実際、ひとりで考えても解釈がつかないものもありました。そんな時、独学の強い味方だったのがChatGPTです。

例えば、未完成物件の手付金の保全措置においては、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄供託契約の締結ができません。これがなぜなのか、考えても答えが出ませんでしたので、ChatGPTに聞きました。

なるほどね。3つある保全措置の中でも、強弱があるんだ!未完成物件だと寄託契約だけでは心許なく、保証されないと安心して売買できないんだ!ということが理解できました。

他にも、ChatGPTは知識の整理の面でも役に立ってくれました。

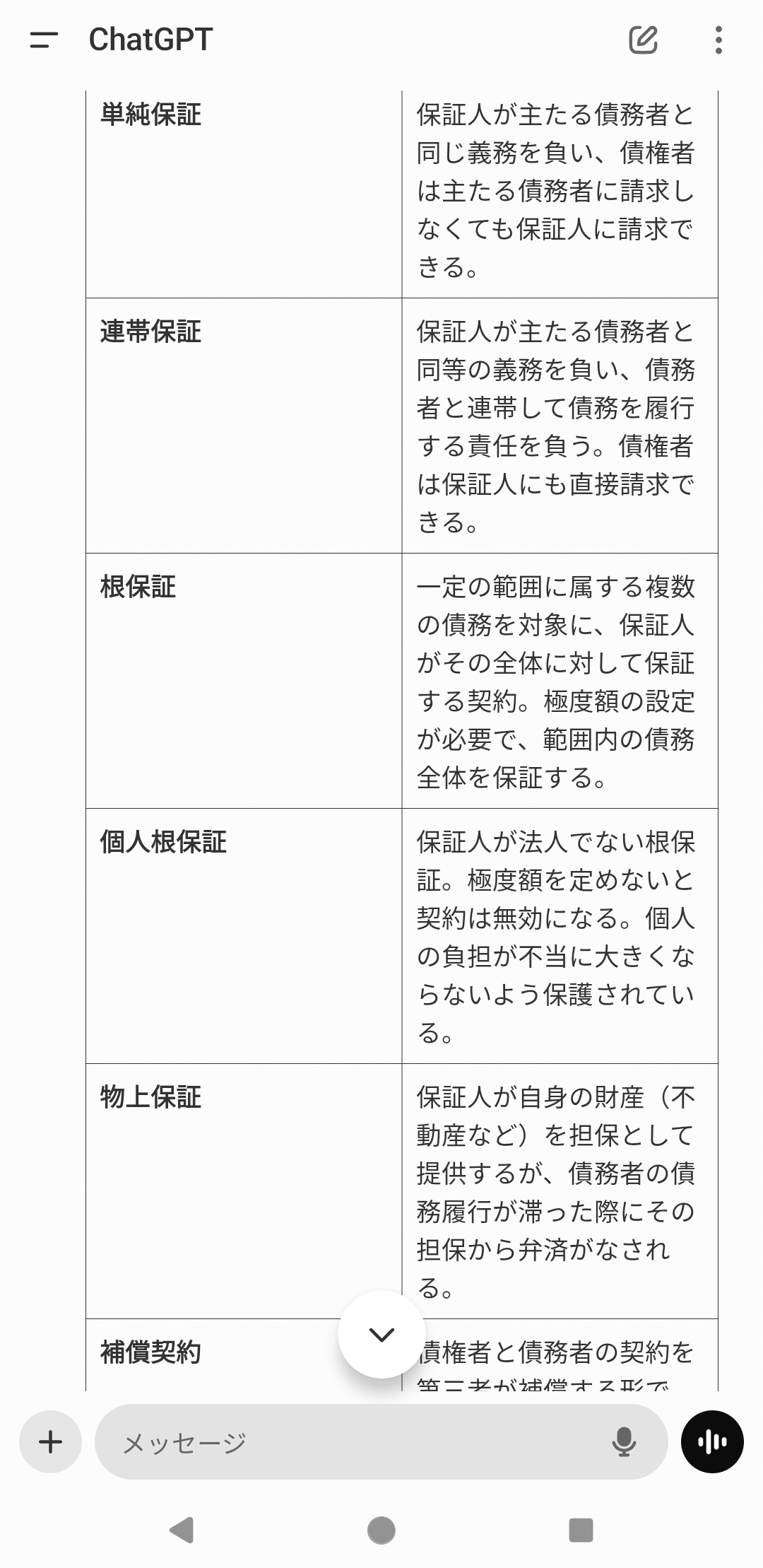

保証契約の種類とその特徴を表にまとめて、

と指示したときの回答

ただしChatGPTの回答自体が間違っていることもあります。AIの回答に納得がいかなかった場合はインターネットで検索して正しい情報を見つけるか、教科書に戻って正しい知識を入れ直します。なので、ChatGPTを信じすぎない姿勢も大事。言うて自分の頭で考えたことも合ってる保証はないので、ChatGPTの言うことだけ信じると言うよりは、「何らかの理由付けのヒントをもらえるかも」くらいに考え、「おかしいなと思ったらちゃんと検索する」というスタンスで使っていました。この二周目に1ヶ月。これでタイムリミット4ヶ月のうち、2ヶ月が過ぎました。

ChatGPTに「ハルシネーションしないで」の指示をすることでウソをつかれることは回避できるそうです。使い方にもコツがあるんだね〜!

宅建の勉強してた時期はChatGPTを使っていたけれど、最近はGeminiのほうが使いやすいなあと思っています。論文も翻訳してまとめてくれるし、院内掲示物の文面も考えてくれるし、旅行の予定も立ててくれるので、今後も使い倒していくつもりです。

さて、子どもが3人いますと、誰かが病気をもらってくると必ず誰かに伝染ります。夏に家族全員が順番に手足口病になり、わたしも発熱し1週間ほどの絶不調と家族の看病と子どもの登園禁止期間。久しぶりに発狂しそうになりました。また、夏休みには家族旅行の予定もありましたので、そんなこんなで勉強に手がつかずに1ヶ月が過ぎました。

気がつけば9月半ば。あと1ヶ月何をしようと思った時に、最後はやはり過去問です。経験上、国家試験の類は模試より過去問が最優先。模試とは問題の質が違うし、過去問のほうが余計なノイズが入ってない問題が多い。ということで、無料アプリで過去問を10年分解きました。

広告が多いのだけが玉にキズですが

無料なので文句言ってられません

ありがとう宅建過去問アプリ

なんとか試験前日に二周目の解き直しも終わり、試験直前はまとめたノートのみを持ち込んで最終チェックをしました。

結果は、

①宅建業法 18/20

②民法(権利関係) 12/14

③法令上の制限・税・価格 7/11

④免除科目 5/5

計42/50点。

税については落とした問題が多かったのですが、民法にて医療分野でも馴染みのある準委任契約の問題や、病院を建築する際の開発許可申請の問題など、本職に関連する問題があったことで点数が伸びたと自己分析しています。

模試やYouTubeは検索する暇もなく、良し悪しの判断をつけることも面倒だったことから一切使っていませんが、上の子二人の幼稚園の送り迎えの際に【たくだん】という宅建試験の問題を解説してくれるポッドキャストを聞いていました。この番組にはかなりお世話になり、問題の捉え方や問題作成者が何を聞いているのかという視点での解説が、自分の中の理論立てにも使え、毎日大変有意義な時間を過ごさせてもらいました。岡山の方お二人がされてるラジオで、広島弁に似てる語り口も馴染みがあり良かったです。

宅建試験を受けてみて

歯科医師国試と保育士試験は内容が被るところも多かったのですが(小児の発達発育や幼児期に多い病気など)、今回は法律系の試験でしたので、予備知識のない状態からのスタートでした。問題の作り方と合格基準から難易度をつけるとすると、宅建試験は保育士試験よりは上、歯科医師国試よりは下です。今まで知らなかったことが知れること、法律の読み解き方に触れることができて、勉強は楽しかったです。

今後に活かせるように言語化すると、この試験で学んだことは、【国による環境設定】。わたしも離乳食の際に環境設定が大切だと言うお話をさせてもらっていますが、マクロ視点での国による国民のための環境設定のやり方は、ミクロ視点での親による赤ちゃんのための離乳食のやり方に活かせることが多いように感じています。

宅建に申し込んだはじめの動機は「自分の持ち家をなぜ自由に売れないのか」という疑問でしたが、この疑問が勉強の中で解消されていくにつれ、環境設定の落とし込み方が面白くなっていき、最終的にはマクロ視点での環境設定を知るために勉強していたように思います。平たく言うと、自分は自由だと思っていたけれど、国による様々な制限の範囲内で自由に選んでいると思っていただけだった、という感じ。子どもにとって、親が設定する環境の捉え方と同じなんです。国が国民にどうあってほしいかを読み解くことで、親が子どもにどうあってほしいか、どう食べてほしいかという、本業でお伝えしている【食べること】の真意を考えるきっかけとなりました。これに福祉の知識が組み合わされれば、更に面白い視野が開けそうな気がしています。

反省点としては、点数取りのための勉強になっていた部分があるので、もう少ししっかりと背景や概要を理解できたら良かったなと思いました。学びの延長線上に試験があり、勉強の区切りとしてある程度の期限を決めるために試験に申し込んだつもりでしたが、申し込んでしまったからには合格したい欲が出てきてしまい、時間のなさも相まって、学問への理解と言う点で満足のいく勉強ではなかったように感じています。

4年前、第一子の育休中に同じく独学で保育士試験を受けた時には結構満足に勉強できたので、それと同じ気持ちで申し込みましたが、第三子になるとなかなか思い通りにはいかないものですね。

試験後に知り、買った本。独学の理論立て方針は間違ってなかったんだな〜と思うと同時に、最初からこういう本を選べば良かったんだなあとも思い、遅ればせながら今読み進めています。

この本ではリーガルマインドという言葉が、【物事の正義や公平の感覚】という意味で使われ、これを養うための方法論が書いてあるのですが、このマインドはリーガルだけでなく、デンタルの分野にも通ずるものだと思います。その法律が実現しようとする価値を知ることは、歯科に置き換えてみればそのガイドラインが実現しようとする価値を知ることです。EBMが推進され普及する中で、その考え方の基本は「批判的な姿勢で論文を読むこと」ではありますが、この批判的な姿勢ってなにも論文自体を「それ本当か?」と疑ってかかるということではなく、「なぜこういう結果が導かれたのか?」「このガイドラインが出た目的はなんだろうか?」等、その真意を考えることだとわたしは個人的に解釈しています。この解釈がリーガルにもデンタルにも必要だということなのでしょう。

学びは自由で、そこから何を得るのかも自由。子どもがいたって時間がなくたって、【したい勉強をして良い】ということを体現したいと思っています。本業と全然関係ないように見えるかもしれませんが、人間が関わる以上すべてにおいて何もかもが関係していて、自分の中の知識が新たな知識と繋がる瞬間が面白くて、そこから何が生まれるのかワクワクしています。高校時代に興味のあった法曹界に少しだけ触れることができたのも、あの頃のわたしの心残りを救う手立てとして良かったのかもしれません。

この知識を本業にも人生にも活かして、また新たな勉強をしていきたいと思っています。