Play and Learn Outdoor Classroom : 教室を飛び出して野外で学ぼう スウェーデンの自然学校から学ぶ「野外で授業」ワークショップ」

マッツ・ウェイドマルク さん (ニュネスハムン自然学校代表)

ロバート・レットマン=マッシュ さん (ニュネスハムン自然学校)

*2017年当時

スウェーデン・ニュネスハムン自然学校よりゲストを招き、学校の授業を野外のフィールドで実践する「野外教科学習」の取り組みを紹介しました。野外に出て、身体を動かし、楽しみながら「遊ぶ」ことが、子どもたちの自発的で継続的な学びにとって欠かせません。教室の中の学習だけではなく、学びの場を広げ、学び方の選択肢を広げることが、ひいては一人ひとりが自分に合った学び方を学ぶ、民主主義的なアイデアだと言います。そのように、教育の現場で「遊び」と「学び」をつなぎ、野外の体験と学校の教科学習をつなぐ取り組みが、スウェーデンの自然学校で行われています。

2017年にこのワークショップを実施した1年後、彼らがまとめた野外教育のテキスト「野外で算数」を日本語に翻訳・出版するに至りました。

①スウェーデンの自然学校の仕組み

マッツ:今回はこのような会に招いていただき、とても嬉しく思います。

私は、ニュネスハムンという人口が28000人の小さな町からやって来ました。この町は、スウェーデンの首都のストックホルムから、南に50㎞ほどのところにあります。ニュネスハムン自然学校は、今から29年前に始まった行政のプロジェクトで、初めの3年間は「自然学校は子どもの学びにとっていいアイデアなんだ」と、行政の担当者を説得する日々でした。そうして始まった自然学校で、最初の6年間は1年のうち半年だけ活動を行い、あとの半年は、元々勤めていた小学校で教員として働いていました。次第に1年を通して働くだけの給与をもらえるようになり、最終的には2人のスタッフがフルタイムで働けるまでになりました。

スウェーデンには全国に90の自然学校(Naturskola)があります。その多くが人口が集中している南部にあり、自然学校協会と呼ばれる組織が全国の自然学校を束ねています。その自然学校を束ねる自然学校協会が組織化されていて、多くが人口が集中しているスウェーデンの南部にあります。

それでは、私たちの自然学校がどのような活動を行っているか、そしてなぜ29年間続いてきたのかについて話したいと思います。ニュネスハムン自然学校には、各学校から6才から16才までの子どもたちが年に1回やってきます。それらは日帰りの利用で、朝9時から午後2時まで、自然学校でさまざまな活動を行います。

「自然学校」とは、学びの手法のことを言います。わたしたちは、国が定める小学校とプリスクール(就学前学校)のカリキュラムに基づいて、野外のプログラムを提供しています。それらの活動は各教科の内容と結びついたものであり、先生方のニーズに合わせて相談しながら、その都度活動を組み立てていきます。そして、野外の活動がと室内の授業を結びつけることが大切で、それこそが野外教育における学びの方法だと考えています。そのため、実際の体験だけでなく、事前の準備と事後のふりかえりをセットで組み立てる必要があり、子どもたちがそれぞれの学校に戻ってからも、野外の体験で何を学んだのか、しっかりとふりかえりをする時間を設けてもらうように先生方に働きかけています。

ニュネスハムン自然学校では、年間を通してさまざまなテーマのプログラムを行なっています。

これは、クモをテーマにした活動です。子どもたちは自然学校に来る前に、自分のイメージするクモや昆虫の絵を描きます。その後、自然学校で1日過ごし、帰ってから同じように絵を描いてみます。そして、その2つの絵を見比べながら、自然学校の活動で何を学んだかを考えます。左上の絵が来る前に書いた絵で、右下の絵が学校に帰ってから書いた絵ですね。

これは3年生向けの歴史のプログラムです。事前に学校で歴史について学んでから、実際に自然学校でそれを体験してみます。スウェーデンに人類が始めてやって来た何千年前の時代から、バイキング時代までの歴史を学びます。

これは、算数と仲間との協力という2つのテーマを合わせた活動です。こういった活動を通して社会性を学ぶことで、学校の教室に戻っても、クラスの活動がスムーズに行えるようになります。この右下の写真は、算数の「比」に関する活動を行なっている様子です。

これは9年生向けの化学の活動です。湿地で水質の調査を行っている場面ですが、生徒は事前に自分たちで準備を行い、観察しながら学んでいきます。

私たちの自然学校には年間3,000人の子どもたちがやってきます。それ以外にも、教員向けの研修をニュネスハムン市だけではなくスウェーデン全国で行っています。また、国際的なエコスクールの取り組むも自治体との連携によって行っています。

ニュネスハムン自然学校は自治体によって運営されています。その中でも、市役所の「子どもの保育と教育局(Department of Childcare and Education)」の管轄として位置付けられています。

その他にも、ニュネスハムン市の他の部局とも連携を行っています。なぜ自然学校が行政によって運営されているのかという理由の一つに、行政のさまざまな部局との連携があります。学校との結びつきだけではなく、行政との結びつきにおいてさまざまな役割を持つことが、自然学校を運営するに当たって重要だと思います。

土地管理部局(Department of property)との連携では、学校やプリスクールの校庭をデザインする取り組みを行っています。一般的に、校庭や園庭は平らな舗装になっていますが、そこに木や草を植えたり日陰を設けたりしています。そのように校庭をデザインしながら、先生自身が学校の校庭を使って算数や国語などの教科を野外で実践できるようにしています。

環境とまちづくりの部局(Department of Environment and Community Planning)との連携では、市の取り組みとして毎年「キープ・ニュネスハムン・クリーン」という清掃週間を設けており、自然学校がその運営を行っています。およそ3000人の子どもたちが学校の周辺や町に出かけていき、さまざまな清掃活動を行っています。

このように、他の部局と連携した取り組みは、自然学校が成功した理由の一つだと考えています。

また、今まで紹介してきたような野外教育のアイデアを広めていくために、他の自然学校と協働で数々のプログラムを本にまとめ、野外で算数、英語、技術などのシリーズとして出版しています。

日本でも、間もなく野外で算数の日本語版が出版される予定です。この本は、「算数のことば」「測定」「分類」「数の認識」といった単元に分かれて書かれており、各章にさまざまなアクティビティが掲載されています。また、リスやカササギなどのテーマ学習や、巻末に付属されているアクティビティカードなど、先生方や指導者がこの本を手にすぐに子どもたちと活動できるようになっています。

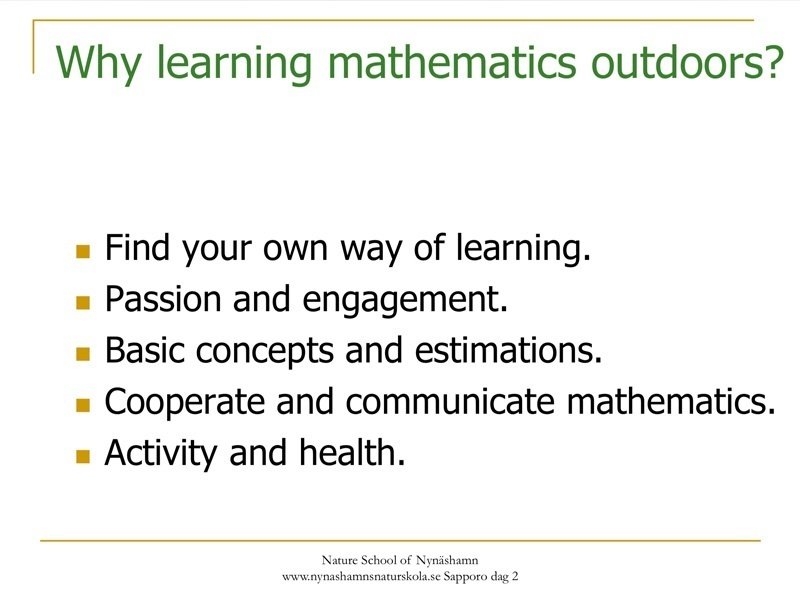

② なぜ野外で学ぶのか?

マッツ:ところで、皆さんは疑問に思うかも知れません。なぜ、野外で算数を学ぶのでしょうか?

その理由の一つとして、野外に出ることで自分に合った学び方を見つけることができます。子どもたちは一人ひとり学びの方法が違います。ある子は室内で学ぶのが得意かもしれませんし、別の子どもは外に出て身体全体を使いながら学ぶ方が得意かもしれません。

また、野外に出ることで子どもたちがより活発になり、もっと学びたいと思いようになります。そして、基本的な概念を理解したり物事を推測できるようになり、仲間と話し合い協力しながら互いに学び合うことができます。

最後に、野外でたくさん活動することで、健康的になります。動いたり走ったりジャンプしたりと、たくさんの動作や活動が含まるからです。

では、どのように活動を行えばいいのでしょうか。まずは、活動場所を選ぶことが重要です。それぞれの活動の内容に合わせて、芝生の場所がいいのか、木が必要なのか、活動にふさわしい場所を探しましょう。

活動の最後にはふりかえりが大切です。何が出来たのか、どのような知識を得たのか、どのような学びがあったのかなど、振り返って考えてみることが大切です。

③ スウェーデンの野外教育とその効果

ロバート:それでは、スウェーデンの野外教育についてお話ししたいと思います。

お見せしてるのは、スウェーデンにおける野外教育の定義です。リンショーピン大学の野外教育センターがまとめています。「野外教育とは、現実の状況に基づいた実際的な体験と、その後のふりかえりを相互に行き来しながら、学びを深めていくためのアプローチの一つである。」

また、野外教育の効果についてお話ししたいと思います。

一つは、野外教育によって、身体活動が活発になり、健康的になるという側面があります。子どもたちが野外に出かけると、自然と身体を動かすことができ、それだけで活動的になります。

加えて、野外に出ることでストレスレベルが低減します。しかし、同時にストレスレベルが高まることもあります。例えば、子どもたちが木登りをすると、リスクに備えようと身体が反応し、ストレスホルモンの分泌が高まります。ただし、これは自分にとって良いストレスの状態なんです。ストレスには、良いストレスと悪いストレスの2つがあるのだと言えるかもしれません。

野外で学ぶことで子どもたちの集中力が高まります。それは室内に戻っても持続するものです。

野外教育はいろいろな方法で学びを刺激することができます。学びの方法は一人ひとり違っていて、すべての子どもが教科書を使って学ぶのが得意なわけではありません。野外に出ることで、子どもたちは身体を動かしたり、何かに触れたり、感じたりしながら学んでいきます。

野外に出て、積極的に自然と関わることで、環境への関心が高まり、自然保護の意識を持つことにもつながります。

スウェーデンの研究者であるエミリア・フェーゲルスタンは、2012年にスウェーデンとオーストラリアである調査を行いました。中学2年生を対象に、教室の中で学んでいる生徒と、野外の環境で学んでいる生徒の学びを比較をしたんですね。

なぜ野外なのか? 野外を使うことの効果について、スウェーデンの自然学校協会では次のように説明しています。

自然の感覚(Feeling of nature)、そして自然のための感覚(Feeling for nature)を得ることができる。

エコロジーについての理解を深める。エコロジーや環境に対する意識は、室内にいるだけでは得ることができません。野外に出て理解していくことが大切です。

野外で活動的になることで、それが公衆衛生につながる。スウェーデンでは、身体を動かす機会が減っていることが大きな問題になっています。身体を動かさず座ってばかりいることは、喫煙するのと同じくらい深刻な問題だと言われているほどです。

一人ひとりに異なる学びの方法を通して、自分自身の学びの目標を達成することができる。これはスウェーデンの民主主義の基本として、誰もが学びの機会を平等に与えられているということです。

楽しみながら、意欲的に取り組むことができる。楽しむことが学びにとって重要で、楽しいと感じることでより学ぶことができます。

学びを確立することが出来る。室内の学習と野外の体験を組み合わせることで、学びを自分のものとして確立することができます。

協力的になる。野外に出ることで、周りの人たちと協力しながら活動を進めることができます。

知識を実際の現場に応用する。教室の中で学んだ知識は、実際の環境の中で使ってみる必要があります

これでプレゼンテーションは終わりです。私たちと一緒に野外にでかけましょう。ありがとうございました。

【野外のワークショップ】

エルプラザの会場から外に出て、札幌駅前の舗装スペースで「野外で算数」のアクティビティを実践しました。都会の真ん中でも、街路樹や生垣などちょっとした自然を使って、身体を動かしながら野外の学びを体験することができました。

主催:北海道 / 企画・運営:NPO法人 当別エコロジカルコミュニティー

協力:札幌市環境プラザ、(公財)さっぽろ青少年女性活動協会