[chapter8]社会正義に関する意識が高い「マジョリティ」に、都合よく「包摂」される「マイノリティ」たち

そもそも文明の知は、大きくいえば二つの流れでできてきた。ひとつは「対象を分類していく」というもので、「分ける」ということによって既知をふやし、その分類をもって社会を構成し、学問や知識を使えるようにし、制度を変遷させてきた。どんなものもクラスやグループに分けられれば、それぞれにラベルが貼れるということだ。

もうひとつは、われわれはつねに「未知のものを抱えている」という考え方で、既存の分類や分析ではわからないことがいろいろあるという見方をとる。世の中には「分けられないもの」もあるということだ。

「分ける」はすごい。例えば、図書館へと足を運んでみたとしよう。そこに存在する(人類の知の源泉としての)「本」は、「図書分類(アルファベティカルなものと十進分類法)」と呼ばれる方法によって分類されて、一つに纏めあげられている。私たち人間が「これは異質だ」と知覚してしまうようなものも「同質なもの」として組み合わせられている。

だが私たちが生きている社会はこのような、従来の分類方法では纏めきれないような「複雑系」なものに向かって進んでいるように思える。

確かに、現在のLGBTQをめぐる運動や、身体/精神障害者をめぐるマイノリティ運動は、従来、社会の影に隠され、自らもひきこもりがちであった当事者たちを前面に出し、その社会的存在を肯定し、差別をなくしてきた。だが、とあるアイデンティティを備えたコミュニティが、いろんな立ち位置や帰属意識の違いをアイデンティティの諸差異としてひとまとめにして分析し、語ってしまうことは、現に存在する人々の具体的な生き様が無視され捨て置かれる、という危険性も孕んでいる。

よく語られることでもあるが、ネオリベラルな社会経済活動と、LGBTQの運動とは相性が悪いわけではない。人権のための運動であったものが、ただちに流行のファッションとそれをベースとしたネオリベラリズムの「金儲け」に加担してしまうことは、そこここにみてとれることである。

「差別」をマジョリティ社会が「包摂」することは、「差別されるもの」に対して、寛容で充分な振る舞いをなすという名目のもとで、マイノリティがマジョリティに対してもっていた「棘」を抜くことでもある。まさに「包摂=インクルージョン」といえるこうした動きは、マジョリティ側に巧く包摂されるものと、そこからすら「こぼれ落ちる」者を分断しもするだろう。障害者問題についてよく語られることであるが、ユニバールデザインやパラリンピックは、確かにそれ自身としてマイノリティの存在を救ってはいるだろう。だがそうしたものが、マジョリティの側の「善意」の「包摂」によってなされているかぎり、そこからはみでる者、はみでる事態は必ず現れる。これは構造的な問題である。

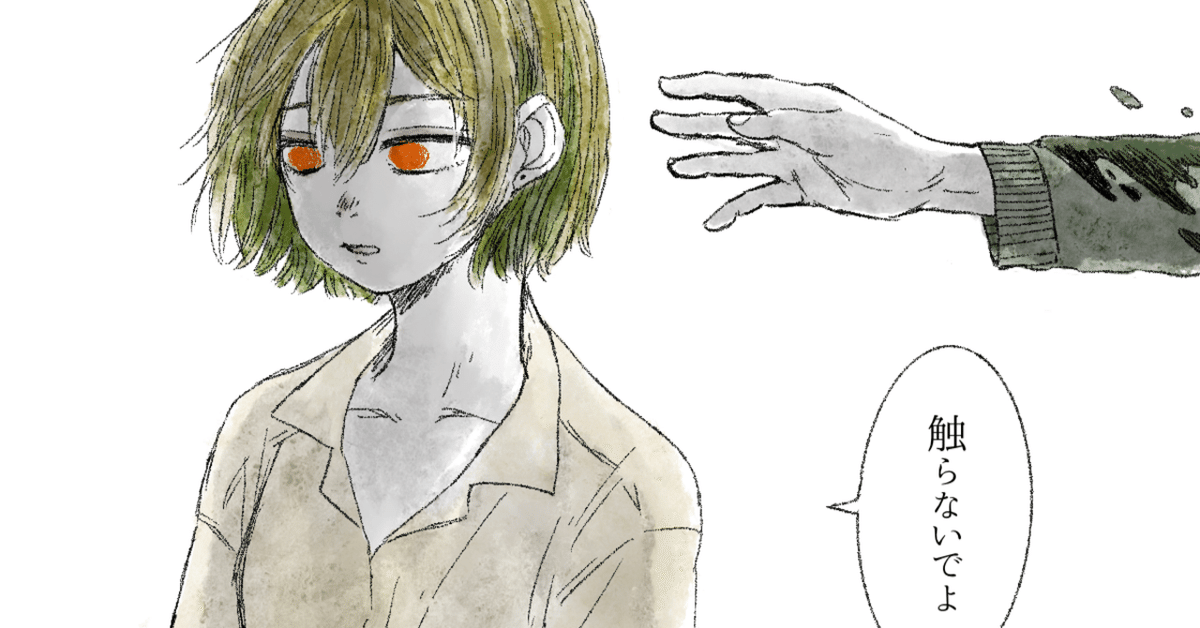

「私たち」は、「アライ(支援者)」と自称する、社会正義に関する意識が高い「マジョリティ」に、都合よく解釈、認知される「マイノリティ」として、認定されようとしてはいないだろうか。

だがそれは「ゾーニングによる多様性」だ。

マクロに俯瞰して見れば混ざっているように見えるかもしれないが、それは「マジョリティ」が「痛み」を受け取りたくないがために、「見たくないものを見ない」がために作り上げた、ハリボテな「多様性」に過ぎない。

そのサラダボウルの中に存在している(「不登校」「LGBTQ」「精神障害」等)言葉たちは、本当は「流動的なもの」で、複雑な「差異」を含んだもので、もっと「異質なもの」と組み合わせられるべきものではないだろうか?

「私たちが他者や外の世界を愛しうる唯一の方法は、どうにかその中に自分自身を発見することのようである。そうしてはじめて、差別を根絶やしにしないような非暴力的な関係が世界とのあいだに築けるかもしれないのだ」

「痛み」は無くせない。そもそも光や音、匂いなどのようなあらゆる「外部刺激」は全て苦痛である。私たちはその「痛み」と共存する方法を模索し続け、その「痛み」を「快楽」に変換しながら、生きていくしかない。