甦るフランク・ロイド・ライト(10)Zaha

<あらすじ>

65年の時を経て、フランク・ロイド・ライトが、もし現代に甦ったら何を語るか、というエッセイ集です。一人称の私は、甦ったフランク・ロイド・ライトです。今回(第10話)は、ザハ・ハディッドについて、ライトに話してもらいます。

拝啓、ザハ・ハディッド様

ザハ・ハディッド(1950年 - 2016年)は、私とは直接の関係はないように皆思っているじゃろう。

彼女は、イラク・バグダード出身、イギリスを拠点に活躍した建築家であり、生きた世代も場所も私とは縁がない。なぜここで、ザハを扱うのか、不思議に思うかもしれない。

ただ、私は現代の建築家たちの中で、私の思想の残滓を、ザハ・ハディッドとフランク・ゲーリーの建築に見出している。直接の指導・師事した関係ではないが、なぜか私がその建築の中に息づいているのを感じる。今回はザハと私の関係を紐解き、ザハに宿るフランク・ロイド・ライトをご説明しよう。

まず彼女の空間体質のルーツを探しに行こう。

下記が彼女の初源的な空間イメージを語るインタビューの内容だ。

・・建築への興味は、イラク南部に残っているシュメール文明の遺跡を訪れたときに芽生えました。・・その後、私たちはボートに乗り、その後は葦でできた小さなボートに乗って沼地の村々を訪ねました。砂、水、葦、鳥、建物、そして人々が一体となって流れている風景の美しさは、私の心にずっと残っています。私は、現代的な方法で同じことを実現する建築や都市計画の形態を発見、つまり発明しようとしているのです。

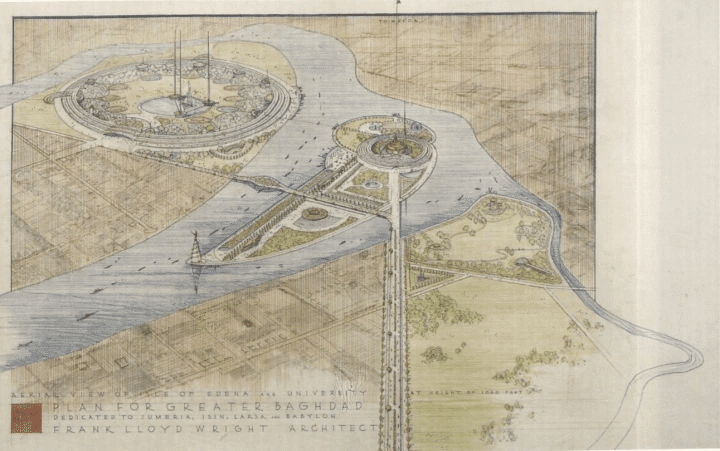

彼女の空間イメージの根源は、イラクの湿地帯にある。ティグリス川の両端に発展したイラクは、ミシシッピ川周辺で発展した私の故郷ウィスコンシン州と似ている。そして奇しくも、彼女が幼少期の時、私はイラク・バグダッドの都市計画を構想している。なんとも言えない不思議な縁だ。

バグダッド計画は、当時イラク政府が不安定すぎて頓挫した。

イラクの湿地帯で自然と都市が流れの中で一体となるイメージは、私の有機的思想と合致する。

ここで、彼女と私の空間イメージは、実は近いという仮説が立つのではないだろうか。

ザハの故郷の都市計画案 彼女7歳の時

ひ孫の世代じゃな

バグダッド計画がザハに影響していたら、面白い

建築家がもつ空間イメージは、2種類ある。

実体的空間と抽象的空間である。実体的空間は、水をイメージするとわかりやすい。不均質でムラが空間には有るとするスタンスだ。特徴としては、空間同士は重なりずらく、空間にまとわりつくサーフェイス・物質も、空間に追従する動きをする。

対して、抽象的空間は、真空をイメージしてほしい。ミースであれば均質空間であり、篠原一男であれば虚空と呼ぶ。デカルト的ユークリッド空間であり、西洋人に人気だ。

あなたはどちらじゃろうか?

空間が2種類ある中で、私は、実体的空間を発明した当の本人だ。内部空間から湯水のように空間が湧き出るイメージは、私が発見した。空間を水のように実体として扱わないと、空間や建築を有機的に成長させることはできない。空間の単位とその流れに応じて、空間に纏わりつくサーフェイスは定義され、これを空間の流動性と呼んでいる。

私は、この空間の流動性を、ミシシッピ川流域の草原から見出し、ザハは、ティグリス川の湿地帯から、感じ取り身体化したのだ。

こういった、空間に対する身体感覚(空間体質)は、どんなに技術や方法論を構築しようが、根っこの部分は変わらない。建築家自身が逃れることができない決定的な感覚だ。

私とザハは空間体質が似ている。なんならザハの方がドロっとして、伸びたりする。

ここからは、私と彼女の類似点を挙げながら、この仮説について考察したい。

/ Vitra Fire Station Zaha hadid (1994), Weil am Rhein, Germany(右)

彼女の初期作を見てみよう。右写真がヴィトラ社工場・消防ステーション(1993)だ。

彼女は、幾何学に対する対角線への感性が鋭い。その鋭利な感性がそのまま表出したような庇の造形として捉えても良いだろう。

また、私のPalmer邸の庇を見てほしい。私も対角線をよく強調した。理由は、自然に直角など存在しないからだ。より有機的であるために直角を避けた。ザハと私は全然違うモチベーションで、対角を強調する造形をつくっていた。

なぜ偶然にも類似したデザインが出現したか。その理由は、私たちの空間体質が似ているからだ。

次に私の橋とザハの橋を見比べてみよう。

私の橋は、サンフランシスコ湾岸での都市計画の一部としてデザインした。私の空間は流動しなければならない。造形は流れるようなフォルムをし、全体性を獲得しなければならない。この橋のプロジェクトは、予算が合わず頓挫してしまったが、流れる空間とその構造は、お気に入りだ。海を羽ばたく蝶のようだ。

ザハの橋は、アブダビ島と湾岸を繋ぐ橋だ。私と違って実現していて羨ましい。ダイナミックな波のようだ。彼女の橋も、二股の構造体とサーフェスが連続的な造形をしており、私に似ている。

構造とサーフェイスの意匠が連動する際、私とザハのデザインは接近するようだ。

・

また、下に私との関連が見られる作品を並べる。

/Galaxy SOHO Zaha hadid in Beijing, China (2008–2012)

/ Hangzhou International Sports Centre Zaha hadid Hangzhou, China 2022-

/ MAXXI Zaha hadid Rome, Italy 2010→

/ Jockey Club Innovation Tower at the Hong Kong Polytechnic University (2007–2014) Zaha hadid→

・・

/ ザハが1992年頃、グッゲンハイム美術館で展示計画の提案を行った際の写真

私のグッゲンハイム美術館を見てみよう。このプロジェクトが私とザハの関係を明白にする。

この美術館は私の最高傑作と評されているが、私の作品の中では特異だ。いつも積層する空間は、Price towerのように大樹と見立ててデザインする。ただ、グッゲンハイムは巻貝だ。どちらも空間の成長を促すモチーフで、有機的建築と言える。このモチーフの違いは、内殻構造と外殻構造の差違をもたらす。私の実現作において、外殻構造は極端に少ない。まずもって建設コストが合わない。外殻構造で実現した作品は、グッゲンハイムだけと言っていい。それ以外はすべて夢想と化した。夢の超高層ビルThe Illinoisもそうだ。

ただ、私の理想は、より空間と造形が連続する外殻構造だった。死ぬ直前で何とかグッゲンハイムの完成にこぎつけた。

ザハは外殻構造の建築家だ。彼女は、求める流動する空間の統合を達成するために、外殻構造に拘った。内殻構造とし、被膜のような張りぼてをつくることを良しとしなかった。ただ、この構造はアンビルトになりやすい。構造体が2倍以上になりコストが数倍に跳ね上がるし、外殻構造を支持する地盤も選ばなければならない。このアンビルト構造への執着が、彼女の空間について、周りからの誤認を誘発した。

なぜ、現代において、私と彼女が直接的に結びつかないのか。私は、実体的空間を操った巨匠だということに対して、彼女が抽象的空間の女帝と見なされている。この認識が誤りだ。彼女は、アンビルトのドローイング表現が抽象的なだけで、実際に抽象的な空間など扱っていない。

彼女の空間からは、実体的な空間の匂いがする。砂漠を這う大河の匂いがしてくるのだ。

抽象的空間のみで、ザハの造形を作ることは不可能だ。そもそも人間の意識が暴走して身体感覚が欠如した空間ほどつまらないものはない。そんな建築が歴史に残るわけがない。

実際の空間は、私と彼女は一緒である。彼女は、グッゲンハイム美術館なのである。

・・・

ザハが日本での競技場設計で、コンペ勝利案が実現しなかったと聞いた。未完の理由は、日本において、私の建築を直輸入できなかった理由と似ている。我々の生々しすぎる実体的な空間は、日本という国に馴染まない。日本人の空間への感覚は、独特かつ鋭い。

別に悲観することはない。

いくら世界的に著名になろうが、その建築家自身がもつ空間体質は、不変であり尊いものだ。彼女の建築は、彼女の故郷である砂漠に建つことが相応しい。相応しい場所にあり続ければ良い。

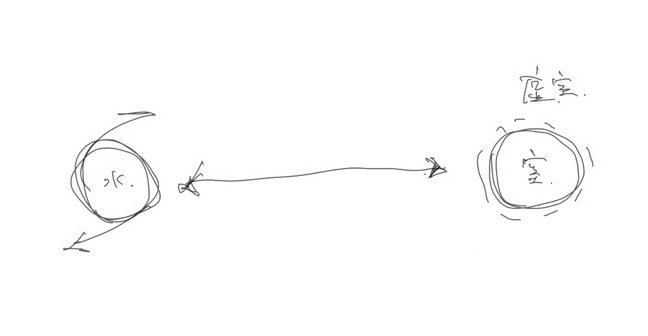

最後に、私とザハのドローイングの比較してみよう。お互い全く参照していないドローイング同士なのだが、私にはどちらも一本の平原を走る生命の大河に見えるのじゃ。(下図)

/Collision of the surrounding geometries resulted into generating Vitra Fire Station form, Germany(右)