那珂湊市(ひたちなか市)の地誌および年代記の紹介

昭和50年3月31日に発行された那珂湊市史料第一集(編者:那珂湊市史編さん委員会)から、同書に収められている地誌および年代記類を紹介します。

以下同書から解題を引用します。

■湊村古記雑書

著者は不明、那珂湊市南水主町黒沢誠司氏の所有である(黒沢本)。本書と内容を同じくするものに、南水主町故深作寿行氏旧蔵の「湊村古日記雑書」がある(深作本)。黒沢本とは字句に若干の相異があり、深作本が筆写本であることは明らかである。よってこの史料集では、原本と思われる黒沢本を底本とした。ただし、黒沢本では、末尾「申様無之候」(55頁上段)以下「湊村道諸間数覚」が欠落している。おそらく最後の一丁が失なわれたものであろう。したがって、この部分のみは深作本で補った。

黒沢本の欠落部分を有する深作本が、いつ、だれによって筆写されたか、また、黒沢本を筆写したのかも明確ではなく、黒沢本をもって原本と断定することもできない。

黒沢本には、表紙裏に「川前氏」あるいは「右者許覧之上早々川前本家江可被返候也」と宙き入れがあり、かつて川前家で所蔵された可能性が強い。

川前氏は、前浜村の庄屋を勤めた人であるが「湊村古記雑書」の内容から推して、著者は湊村内の人で、しかも村役人(庄屋か)、あるいはその家筋の者であったろう。記録の大部分は、村または家に伝わる諸史料をもととしているが、冒頭の「正保元年の時分釈迦町之者唐土より釈迦町へ引越申候由申伝」や、末尾近くの「釈迦町先祖覚」などは、伝承と記憶によったとしか思われず、とくに「釈迦町先祖覚」の記述による限り、著者が釈迦町の者か、またはそれに関係の深い者であったと考えざるを得ない。

ところで、本書は正保元年(1644)頃から天保12年(1841)に至る湊村の古記を年代記の形式で綴ったものである。

しかしその記載は、大体は年代順であるが編年ではなく、雑書と名付けられたように記載順はかならずしも統一されていない。しかも、記載内容の時期についても精粗がある。たとえば、正保から天保に至るとはいうものの、古い方の正保、明暦、寛文、新しい方の文化、天保の記載は少なく、元黑、栄永、正徳、保を主としている。それが使用した史料の制約によるものか、著者の関心によるものかは不明である。ただ、このことから、本書の成立年代は、天保期以降で、しかもそれよりあまり下降した時期ではないことが推定されることになる。

記載内容は、湊村を主とすることはもちろんだが、近村の平磯(那珂湊市)、前浜(同)、上大野(水戸市)、小泉(常澄村)、村松(東海村)、祝町(大洗町)などのほか、遠国のできごとにおよぶ場合もある。おおよそ100件の内容は、検地、石高、人口、村内施設、河川、河口、道路、堀割、社寺、物価、凶作、饑典天災火災、段漁不漁、古樹、祭礼、人物、字内の変遷、将軍藩主の動向などで、節略ではあるが興味をそそられる記事が多い。

さて、本書が那珂湊の歴史を知る上で、きわめて参考になる点は、その記載が、元禄、宝永、正徳、享保の江戸時代中期を主としていることである。最近、那珂湊市史編さん事業の進捗にともなって、県外からこの時期の商業(交易)関係の良好な史料が発見されているが、大部分は依然として後期の史料が占めることはいうまでもない。この「湊村古記雑書」と「那珂湊市史料第一集」に加えた諸記録を併読することによって、江戸時代以降の那珂湊の歴史を概観し得ることができると思われるのである。

■邑必録、手控尾保恵

ともに現在水戸市元石川町郡司彝倫氏所蔵。著者郡司藤兵衛は元文5年(1740)3月の生まれ、品高と名乗り、東翁と号した。宝暦年間(1751~1763)小検見役を勤め、天明5年(1785)から寛政元年(1789)まで石川村(現水戸市)の組頭となった。つづいて寛政3年正月から享和2年(1802)までの12年間湊村の小庄屋となり、その後は文化2年(1805)から同4年まで太田村(現常陸太田市)の小庄屋となった。文政2年(1819)、満79歳をもって歿し、墓は水戸市元石川町にある。

そもそも、藩制時代の湊村には、庄屋、組頭、五人頭役、大庄屋、年寄、二十分一役などがおり、庄屋の家の近くには村会所(村役場)一棟を建て、住民の年貢上納をはじめ公務や訴訟まで、庄屋(一人)や組頭(24人)がこの会所に出席して処理した。会所には、小庄屋(勘定役ともいう)1人、使丁3、4人がいたという(井上子寫「那珂港名所図画」)。

小庄屋は、事務、会計などをつかさどる庄屋の補佐役である。とくに湊村の場合は、人口多く、商業漁業がさかんで事務繁多であるうえに「…旧藩治ノ砌ハ豪家ニシテ人望アルモノヲ撰ミ庄屋役申付来ルモ従来村吏ノ職ニ従事スルヲ厭フ習慣アルヲ以代役ヲ立置キ金銭出納ノ外百般ノ事務ヲ放任シ為メニ事務渋滞ヲ来セシニ…」(関口隆吉「巡察復命密」)というところで、小庄屋を必要としたのである。郡司藤兵衛が、12年間も湊村小庄屋を勤めたのは、その手腕と人格を高く評価されて依頼されたのであろう。

「邑秘録」「手控尾保恵」は藤兵衛が小庄屋としての任務を全うするために、自身の手控として作成したものと思われる。

内容は「邑秘録」が寛政2年(1790)の割付写、旧家の書上、宝暦7年(1757)の公儀巡見であり「手控尾保恵」が宝暦・寛政年間の割付写、水深の調査、湊村制札場から各地への距離、公儀巡見の書上、制札写、宝歴・明和・安永・寛政年間の家数・人口書上などである。

その資料は、二書ともに村備付けのものによったものであろうか、湊村制札場から各地への距離、制札写は、まったく同じものが、桜井家文書(大御山守兼湊村庄屋)のなかにもある(湯浅五郎「茨城県那珂湊市郷土資料集成第一集」)。

また、水深の調査記録は、桜井家文書に文化5年(1808)、文政6年(1823)調査のものがあり、湊村へ人津する廻船のためその必要上からしばしば実施されたものであり、かつ村政担当者にとっても熟知しておくべきことがらのひとつなのであったろう。

湊村旧家の書上は、桜井家文書中、安政4年(1857)の「御用留」にもある。ただし「邑秘録」記載の旧家は、梅原藤七、市衛門、伊衛門、庄衛門、与次衛門、次郎左衛門の6人であり「御用留」では、組頭格二十分一役住谷市衛門、舟庄屋列二十分一役梅原藤七、塗屋伊衛門、白土次郎衛門、二十分一役八郎、当組頭鈴木区衛門、組頭列二十分一役桜井与三郎の7人があげられており、記事の内容も異なる(湯浅五郎「茨城県那珂湊市郷土史料集成第二集」)。

いずれにしろ、この二書は、小庄屋を勤めるために必要とした湊村に関する郡司藤兵衛のノー卜である。そのためか文字も乱雑で難解であり、かつ地誌、年代記とは性格を異にするが、いちおうこの史料集へ収めることとした。

なお、郡司家には多くの元石川村史料のほかに湊村に関する他の史料も保存されている。

■町内年代記録帳

原本は、那珂湊市小川町飛田桂三氏の所蔵。著者は水戸藩の反射炉建設の際、大工棟梁として活紹した飛田与七である。与七は、天保4年(1833)湊村小川町に、大工職飛田与衛門の長男として生まれた。満15歳のとき、水戸藩家老雑賀孫市家の門章「三本足の鴉」を彫刻してその才を認められ、のち嘉永4年(1851)18歳のとき、反射炉建設にあたり起用されて鹿児島へ赴き、反射炉の視察と研究を行なって帰国、苗字帯刀麻祚御免の大工楝梁となって、安政2年(1855)反射炉第1基を完成、つづいて4年、第2基を建設して大任を果した。 しかし、その後は、はげしい幕末から明治への動乱のなかに淋しく日を送り、明治2年(1869)8月8日、満36歳の若さで歿した。その墓は那珂湊市小川町の華蔵院にある(関一「水戸烈公の国防と反射炉」「水戸反射炉物語飛田与七」)。

内容は文久2年(1862)から明治2年に至る湊村を中心とするさまざまのできごとを年代記的に記した覚書きである。いかにも独力によって文字を習得したらしく、誤字や宛字が多い。たとえば「井伊火門之守」「安藤飛田守」、松平「大江の守」といった類である。また、誤聞を記した「大老役火門の守のくびヲ打取也其年月は当ノ年三月七日也」「慶応四年辰九月廿九日諸生方水戸城に向へ合戦致す打つつき同十月三日迄戦へ有也此時市川親子討死致す也」といったところもある。しかしながら、こうした宛字や誤聞などは、少しも本吾の価値を損うものではない。むしろそうしたところにこそ庶民与七の人物像が浮き彫りにされるのであり、また、混乱の世相にあった地方の姿がみられると思うのである。

本書は、与七の家、その住む字内や村内を中心としながら、さまざまのことがらが件き連らねられている。仲間との交際や講、社寺への信仰と寄進や修覆、疫病に対するまじないや兵乱に対する祈祷などの記事からは、当時の庶民生活や風俗の実態が明らかにされよう。祝町あそび(祝町遊廓)、見世物、芝居などの記事も面白い。文久2年8月、天満宮祭礼(八朔祭)のとき湊村へきた大虎の見世物は、その前に水戸城下でも見世物になったことが記されているが、それは「…千世は水戸に虎の見世物が来た時、父に連れられて兄と一緒に見に行きましたが、その時一向恐がりもしなかったとか…」(山川菊栄「武家の女性」)と一致するものであろう。

ともかく、この記録のもっとも重要な点は、激動する世情、打こわしの模様、戦乱におののく村びとの姿が生々しく描かれていることである。とくに、慶応2年(1866)4月中旬の打ちこわしについては、これまで「天保明治水戸見聞実記」に若干の記載があったが、最近「鈴木寛敏手記」などの史料も見出され、本書と併せることによって、その実態がさらに明確となった。

また、随所に克明な諸物価の記事は貴重である。「湊村古記雑書」の記録を通じると湊村近世の米相場を知ることができる。とくに、元治甲子の乱で戦場となった湊村の物価暴騰はあきれるばかりである。しかもそれは明治2年になってもかわっていないから、いかに湊村の人びとが困窮したかがうかがわれよう。

「町内年代記録帳」の最後の覚卞し、すなわち明治2年6月「此比麦作八っれ二而其年六月中麦食きり候者も有之なり此時はたけ作物ぬすみ取られるなり誠に乱世に御座候と人々申候」は、また飛田与七の絶筆でもある。

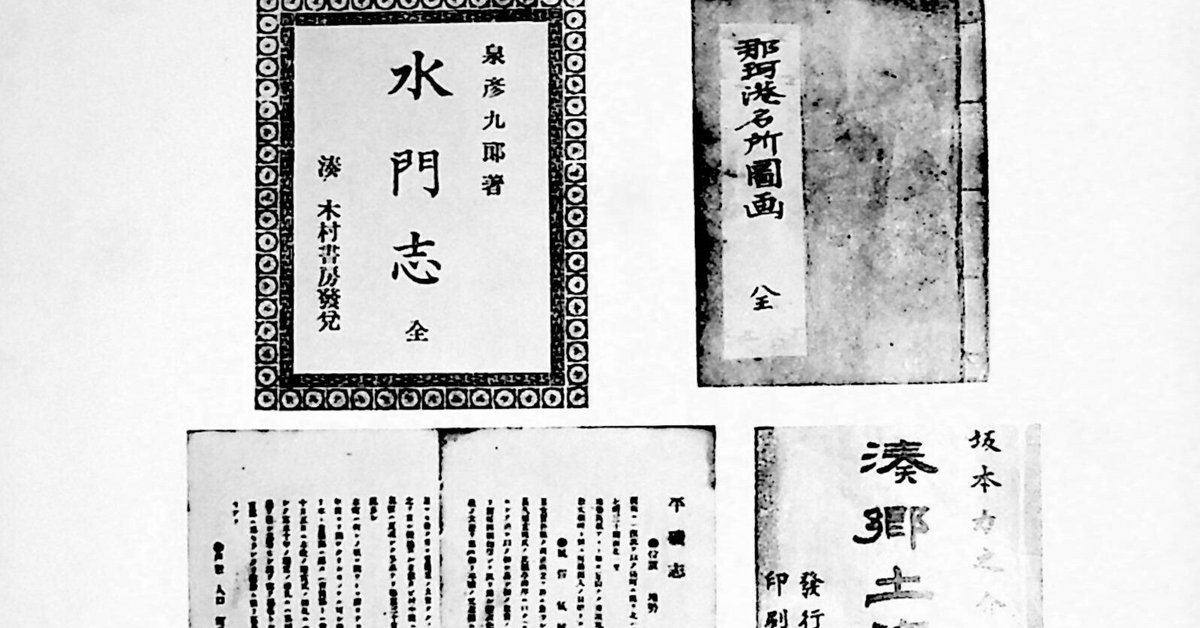

■那阿港名所図画

著者は井上子爲。文政6年(1823)3月23日、湊村五町目の商家、井上佐平の四男として生まれた。父佐平は、天明3年(1783)の生まれ、村役人(組頭)を勤め、辰ノ口石橋(洗橋=辰ノ口橋)の建設に功があった。文才があり、号を興尚、諱を敷充、字を英仲といい、また翠松庵兎月とも称した。詩を友部正好、書を東都浅草図南先生、歌を道殖屋春房、茶を水戸神崎寺和尚に学ぶなど風流の道を好み、十余部の著書を造した。慶応3年(1867)1月9日歿。彼の詩歌は、この「那珂港名所図画」のなかにも収められている。

子爲は、嘉永元年(1848)分家したが、弘化元年(1844)から父の役を継ぎ、明治8年まで父子併せて80有余年間を村役人として勤めた。名は善次郎、諱を亮長、号を良斎といい、また翠柳軒、有斐堂緑竹庵ともいった。子篤は字で、歌名にも用いている。村役のみではなく、風流の道もまた父から引き継いだものとみてよいだろう。明治41年(1908)6月3日(戸箱は24日)満86歳で歿。華蔵院に葬られている。

彼が本書を編築した意図は、序文に明らかである。明治維新以後、村役場員も地元の者でなく、古きを捨て新しきを用いる風潮のため、古書も散逸し、古老のいい伝えも失なわれて、那珂湊の由来も不明に帰してしまうので、後世の人びとに伝えんがために編さんしたのであるという。明治16年(1883)に脱稿したが、刊行されずに保存され、その後、泉彦九郎がこれを知って「水門志」に多くを引用した。

本書は「那珂港名所図画」と題されたが、図はともなっていない。内容は、湊村およびその周辺の名所旧跡、橋梁、溜池、古樹、奇岩、社寺、人物、年中行事、戸口などを詳述した地誌で、随所に父興斎と子篤の作を中心とした詩歌を織り込んでいる。編纂に当っての資料は、(1)庄屋文書、(2)国家伝の書類、(3)古老の伝承を主とする。

とくに興味をもたれる点は、地誌としてのすぐれた価値のほか、かなりの個所に明治維新(とくに6、7年頃)の状況を記したことである。たとえば、旧水戸藩の種々の施設、すなわち官有物がどのように払い下げられたか、廃仏毀釈はどうなされたか、維新前後の戸口、租税の対比はどうか、といった問題について、今までほとんど知り得なかったことをこの書からうかがうことができるのである。

また、湊村の年中行事が付け加えられているのも有意義で、ここから幕末~明治初期の民俗を知ることが可能である。記載の内容から、今日に伝承される諸行事の由来を知り得ると同時に、すでに失なわれた行事の数々に驚くこともある。たとえば、本書にとりあげられたこの地方の市について、湊村では4、9の日を用い、7月13日には暮のごとく「盆市」が立ち、12月19日には「年ノ小市」、同24日には「年ノ大市」が立ったといい、平磯村で暮市をはじめたのは、天保12年(1841)12月23日からであったと伝えている。ここに、現在磯崎→平磯→湊→磯浜→大貫→湊(晦日市)と行なわれている暮市の原形をさぐり、盆市や歳の市に商業の町として繁栄した那珂湊の昔をしのぶことができるだろう。また、なぜ天保12年から平磯村で歳の市がはじめられたのか、その理由は述べられていないが、この年、湊村では1700戸を焼失としたいう大火(六四郎火事)があったことと無関係ではないだろうと思われるのである。

「那珂港名所図画」は、現在、井上家と姻戚にあたる那珂湊市五町目の菊地恒塗氏が保管している

■水門志

本巻、明治30年(1879)2月3日、著者泉彦九郎、発行者木村幸介、印刷者高木留吉(水戸市高木印刷所)により発行された。発行者の木村幸介は、湊町三町目で酒類、洋品類を販売し、町会議目(明治37年~大正2年)ともなった人で、このあと「湊郷土資料」の発行者ともなる。

著者泉彦九郎は高陽と号し、天保14年(1843)5月27日、湊村四町目に生まれた。父は兵重(農)で彦九郎はその長男、妻は旧水戸藩士族小川孝蔵の娘ゆうである。家は鮮魚商を営んでいたともいう(上田精「湊第一小学校沿革誌」福)。

幼にして文武の道に志し、水戸藩士原市之進に従って漢籍を修めた。元治甲子の乱の際は、満20歳の血気の青年で、湊文武館守雨宮鉄三郎のもとに同志とともに参加し、尊攘派として各地を転戦したが、戦敗れてからは脱走潜伏した。

帰湊後は、明治6年から小学校教員となり、石岡、玉造小学校を経て、明治11年から15年まで水門小学校へ勤務し、その後は、井上、国分小学校へ転じたが明治26年眼疾のため退職した。27年から湊町で私塾敬業学館を興し、28年からは私立水門小学校を開校した。後者は経営困難となり31年廃校となったが、前者は大正8年まで継続するなど、彼が、那珂湊の教育上に与えた影響は大きい(佐藤次男「那珂湊の歴史」)。

彼はまた、教育のみではなく、事業面においてもいくつかの足跡を残している。水門小学校在勤中の明治16年頃には、湊就産会社(金融)の組織に参加したり、辰ノ口渡船場を請負ったりしている。

晩年は眼前1、2寸に本を引きつけ、一眼でこれを読み、かつ子弟に教育をしたが、大正8年(1919)1月12日、満76歳で歿し、館山淸心寺へ葬られた。「水門志」のほか「三浜志」の著書があり、和田町の天満宮「霊座石」の碑も彼の撰である。

さて「水門志」編さんの意図は、その序文および凡例に明らかなごとく、一国に一国史、一町村に一町村史があるべきとの立場をとり、早くも明治2年に、水戸藩尊攘派の同志松本隆元とともに「水門志」を編さんしたという。しかし、この書は今に伝わらず、また著者もその社撰なるを認めて、新に稿を起すことにしたらしい。すでに湊町の旧記は戦災に焼失し、古老に旧事を質しても答える者がいないという現状も「水門志」編さんの理由のひとつであったという。

本書は、湊町の位置、歴史、戸口、地名由来、自然、建造物および施設、神社、仏閣、教育、人物、物産、産業等の内容を有する地誌である。この編築に当って著者の扱ったと思われる資料は、序文、凡例、内容から、①明治二年に松本隆元と編纂した「水門志」②著者自身が探索した旧家の記録および社寺縁起③著者自身の見聞した知識④原稿を校閲した栗田寛の教示によるもの⑤井上子篤の旧記等と判断される。とくに⑤については「編将ニ成ラントスルニ際シ井上善次郎氏ノ旧記ヲ借覧スルコトヲ得テ大ニ増補スル所アリ」とあるごとく「那河港名所図画」と重複する個所が多く、おそらく井上氏の旧記とは、この書を指すものとみて誤りないと思われる。

「水門志」は、このあと補訂されて「平磯志」「磯浜志」を加え「三浜志」として明治34年(1901)に刊行され、この地方の郷土史研究上不可欠の書となっている。「水門志」と「三浜志」中の「湊志」については若干異なる個所があるが、現在では「三浜志」よりもさらに入手困難な事情を考慮して、この史料集には「水門志」を採った。

本書について特筆すべき点はいくつかあるが、ここではとくに「史談」とし掲載されたものをとりあげてみよう。

第一は、元禄11年(1698)、い賓閣と同じく日和山(御般山、現湊公園)に設置され、水戸藩の水主と海防の任に当った水主組の史談である。水主組の創立、事跖、終末を述べたなかで、文化8年(1811)6月に起った、水戸藩廻米船と彦根藩廻米船の衝突事件の記事は重要である。この事件は、幕府の裁判によって終止符を打ったとあるが、のち桜田門外の変に至る水戸藩と彦根藩との関係が暗示されるかのようで興味深い。また湊村に住した水主組が、元治甲子の乱に際し諸生党に属したこと、天狗党によって元治元年8月の湊攻めと、明治元年の天狗残党による復讐との二度の襲撃を受けたことなど、本書によってはじめて明らかにされたものである。

第二は、元治甲子の乱の概況と湊出身壮士の進退である。尊攘派の旗挙げから水戸藩の内戦に展開し、激しい殺戮が繰り返された「子年のおさわぎ」では、藩士のみならずいずれの町や村をもこの渦中にまきこんだ。那珂湊はこの戦いの最大の激戦場となって被害を受けたし、水主組や寺院関係の諸生派と、郷校文武館(水門館)を中心とする人びとの対立があるなど、この戦争の与えた影響は那珂湊の歴史上きわめて重要なものがある。郷土の、どのような身分、階層の人びとが、なぜ、いかなる経緯で両党に属して戦ったのであろうか、そしてその結末はどうだったのだろうか。

「水門志」の著者泉彦九郎は、天狗党に属し水門館勢にしたがった人物である。戦關の概況は、この水門館勢の動向を中心に描かれており、この点は彼が新聞紙上に発表したこともある(東大史料編築所所蔵)。問題は湊村出身天狗党の人名とその動向であり、ここに記された人びとをさらに調査することによって、その職業や身分をも明らかにすることができる。「三浜志」では、さらに「編者懺悔物語り」を付しており、これを併読すると、わが郷土にとって、元治甲子の戦乱は何であったかをいっそう明白にしてゆくことができるであろう。

第三は「凶歳ノ徒党」として記された天明年間(1781~1788)の村内騒擾と打ちこわしである。天明の大飢饉は、那珂湊地方でも猛威をふるい、村内の貧民は困窮した。平磯村では疫病が流行して315人が死亡(国用秘録 四)、湊村では貧民による打ちこわしが起ったのである。著者がこの記録を何によって記したか明らかではなく、したがって、これが事実であるか否かも不明であった。ところが、最近「凹斎雑記」に、水戸領内では湊村のみに打ちこわしが起ったことが記されていることが発見され、その実態はなお不明の点が多いが「水門志」の記載が事実として裏付けされたのである。

このように、本書は地誌として利用価値があるばかりではなく、また史料としても貴重な記載が多いことを付け加えておきたい。

■湊郷土資料

坂本力之介の編著による「湊郷土資料」は、明治39年(1906)5月20日の発行、奥付によれば、編集発行人は「水門志」と同様、木村幸介である。印刷者は国井宰次郎で、その経営する国栄堂で行なわれた。つまり、本の編纂、発行はすペて那珂湊においてなされた点が、まず特筆されるであろう。

国栄堂印刷所は、明治20年代に湊町水門町に創業されたもので、二町目川上弥介(佐野屋)が営業する製造煙草関係の印刷から出発したものである。宰次郎の長子国井通太郎(のち町会議貝、助役)は「湊郷土資料」が発行された明治39年から、若冠20才で「三浜実業新報」(のち「茨城東海新聞」と改題)を発行し、昭和15年まで継続させたばかりではなく、多数の著作を刊行した。印刷所は、第二次大戦末期に企業整備のため中断し、戦後再開、昭和37年頃に廃止された。通太郎が那珂湊に残した数々の業績の出発点は、まさにこの国栄堂印刷所にあったとみてよいのではなかろうか。

さて、編著者の坂本力之介は、那珂郡上野村(現大宮町)下岩瀬で明治7年(1874)1月17日に生まれた。29年3月、茨城県師範学校卒業(第9回)ののち、同年4月に湊町尋常高等小学校へ訓導として赴任した。校長後藤胤保とは、小学校時代に師弟関係にあったためである。以後、首席訓導を経て、34年4月に校長となり、42年7月に多賀郡豊浦尋常高等小学校長に転出した。湊町在任は13年余におよび、この間に本書の編さんが行なわれたわけである。豊浦町(現日立市)以後は、高鈴村(同市)、鉾田町、小里村(現里美村)の各尋常高等小学校長を歴任して、大正15年3月に退職した。

彼は、すこぶる話術が巧みで、世才があった。勤勉器用の人と評され、教室の扁額や教授用の掛図表装は自ら作るほどであったし、また、師範学校在学中から植物学の研究に力を入れていた。校長になってからの学校経営の手腕はみごとで、他の模倣し得ないものだったという。全員遠足、連合運動会の首唱、水泳指導とその選手による水戸遠征や「八朔祭の費用を節減して校舎の新築を計画し、同地青年の反感を招きしも、遂に之れを鎖撫せしが如き…」(鈴木度婦「茨城教育家評伝」)といったことも、独特の思考と実行力によるものであった。

湊町へ赴任した明治29年は日清戦争の直後であり、彼が生徒への教育に軍隊訓練を導入したことは、当時の師範学校新卒者の特徴で、学校への「土産」だといわれている。たとえば、高等小学生男子全員を中隊に編成して教練をし、軍歌を唱歌とし、隊伍を組ませ軍歌とともに街中を行進させたという。また、遊戯も「戦闘遊戯」や「陣屋まもり」などを指導した。とくに湊町在任中に起った37、8年の日露戦争のときは、その遂行のための後援会諸組織やその行事には学校をあげて積極的な協力を行ない、他町村の模範となったという(上田精「湊第一小学校沿革誌」稿)。

本書は、湊町に関する58項目の記録であるが「はしがき」にもあるように「古代の記録に関する分」、すなわち、歴史的地誌的部分は泉彦九郎の「水門志」から採っている。だが、本書の大半を代しているのは、教育とその施設、および日露戦争時における湊町の状況(とくに後援会)で、この二点は、前記した著者の経歴からも、力を注がれた理由がうなずけるのである。同時にこの二点にこそ、本書のもつ史料的価値も存するわけである。

なお、坂本力之介は、昭和14年11月27日歿。水戸市元吉田町常照寺に葬られた。

■平磯志

「平磯志」は、明治34年(1901)7月21日発行の「三浜志」164~189頁に収録されたもので、著者および発行者は泉彦九郎、印刷者は水戸市上市の柴宮正衛(昌文堂)、著作権所有者兼売捌咨店が同市泉町の川又銀蔵(現川又害店)、湊町の売捌書店は木村幸介である。「三浜志」はB6判本文195頁の活版印刷で「平磯志」のほか「淡志」「磯浜志」を収め、口絵に水門帰帆、厳船夕照、湊商業学校、海門橋、子之日原の碑、大洗下金波楼、大洗磯前神社、平磯館、開運楼、東屋の銅版絵と末尾に広告を載せている。

内容は「水門志」と同じく地誌としてほぼ共通の項目をとっている。ほかには「本町二関スル軍事」として元治甲子の乱における平磯村の天狗党、諸生党の人名と動向があり「拾遮」として「漁父の言語」を載せ、この地方に独得ともいえる漁夫の方言をとりあげて説明をしている点が興味をひく。

ところで、近世から明治期における平磯町に関する地誌、旧記の類は、いまだに見出されておらず、昭和11年になって大内地山「平磯町郷土史」、昭和47年に薄井源寿「平磯町六十五年史」が発行されているにすぎない。これは他の諸史料も同様の状況であり、那珂湊市史編纂上において鋭意探索すべきもののひとつとなっている。

■地名物取調書、平磯町名所旧蹟調

本書は、ふたつとも旧平磯町役場史料である。昭和29年の合併の際、焼却の場にあったがその難を免がれ、一吏員が保存したものである。ところが、またも市役所で整理の際紛失(焼却か)したらしく現存しない。ここに収録したものは昭和34年に佐藤次男が筆写したものである。

「地名物取調春」は、明治37年(1904)茨城県の照会に対する平磯町役場からの回答で、戸数、人口、道路、山川、海湾、湖池、社寺、名勝旧跡、樹木等の記載がある。

「平磯町名所旧蹟調」は、明治45年と大正2年(1913)の郡役所からの照会に対する平磯町役場からの回答を控えたもので、史蹟名勝天然記念物に関する調査沿である。明治45年に2回、大正2年に1回の調査は一連のもので、後者ではさらに、郷土誌、町村誌があればその謄写を要求されたもので、平磯町では、大正2年4月15日付をもつて、平磯小学校と磯崎小学校へ依頼の公文書を出している。この回答書は、小学校からの連絡を待って4月30日になされたもので「郡役所へ八此他二比観や碑並二序文跋憩石記ヲ進逹ス控八磯崎小学校郷土誌ニアルヲ以テ畧ス」とあることからも判明する。同時に磯崎小学校に「郷土誌」が存在したことも明らかである。

「古文書八郡役所へ八進達セス」として記されている小池一貫翁の古詩は、嘉永2年(1849)に「…古色蒼然、信四百余年之物也…」と記した藤田東湖の書とともに市内阿字ヶ浦町に現存するが、これが郡役所へ進達されなかった理由は何であったろうか。おそらく、この史料の余白に記された大内地山の朱註がその原因と思われるのである。

「地名物取調書」および「平磯町名所旧蹟調」は、明治44年に建議されて制定となった史蹟名勝天然記念物保存法にともなう調査であり、これに対する県の対応を示すものであろう。裏付けのために、茨城県報、郡役所史料を調査したが、現在のところ該当するものを得ていない。

■前浜村誌、部田野村誌

ともに、明治19年(1886)の編纂になるもので、現在那珂湊市阿字ヶ浦町の小池勲氏が所蔵する。同家にはほかに「中根村誌」「六ヶ新田誌」もある。

著者は、前浜、部田野、中根、六ケ新田の各村ともに小池信親である。彼は天保11年(1840)、小池吉衛門(士族)の三男として前浜村に生まれ、安政6年(1859)に分家した。はじめ七郎と称したが、明治以後は信親に改めた。父吉衛門は、庄屋格で、水戸藩から反射炉御用掛り、御山仕立掛りなどを命ぜられ、その功によって一代郷士、代々苗字帯刀麻祚着用を許されている。

信親は、少年のとき、水戸藩士桑原照願、佐久間譲軒について文字を習い、のち前浜村年寄となり、水戸藩からは、御国産塩改掛りを命ぜられ、また御備御人敖に組入れられて、一代麻袴着用御免、非常御用の際と他村へ出る場合の帯刀を許されている。明治3年には村長川前仁衛門の後役を継いだ(小池勲家史料)。明治維新後は、戸長、区長、徴兵議貝、小学区取締、第四会議所書記などを勤め、明治28年8月3日に歿した。

本書の編築当時は、明治17年7月の連合村改正で、前浜、馬渡、部田野、中根、六ケ新田の五か村が連合となり、馬渡村連合戸長役場に属していたとき(茨城県史編さん総合部会「茨城県史=市町村編1」の分合奏と相違する)である。したがって、現存する前浜、中根、部田野、六ケ新田のほか、馬渡村誌も信親によって編纂されたものとみてよい。

「前浜村誌」の表紙に「共七冊」と朱書されたり、本文中にも「別冊二有り」などと書き入れがあるから、前記五か村分は編築を終ったのであろう。かつまた、現存する前浜、部田野、中根、六ケ新田の村誌は、真紙を利用したり、相当乱維な文字でしたためられており、下書きであったと思われる。ほかに、聖書されたもの、または控えが存すると思われるが未見である。この「前浜村誌」は、保管中に綴じ直したらしく、項目の順序に異同があり、この「史料集」では若干順序を改めた部分もある。

さて、明治19年頃の編暴である「前浜村誌」「部田野村誌」などのような地誌は、県内でときわおり発見される場合がある。たとえば、西葛飾郡(現猿島郡)五霞村では、明治22年合併前12か村分が「地誌取調書」として同役場に保管されており、岡田郡「飯沼村誌」「横曽根村誌」「報恩寺村明細」「横の根古新田明細」は「豊岡村誌」として合綴され、現在水海道市役所に保管されている。また、磯浜村(現大洗町)古渡理平の「浜街録完」も同等の内容を有しており、しかもこの書には、こうした地誌が編幕された理由を述べている。すなわち「明治十九年八月五日内務省地理局出米貝七等担河井庇太郎氏同局詰飯田滝三郎氏水戸上小泉町旅聖鈴木屋庄三郎方ヨリ木県人雇三田寺達氏同行地理課目三十有八種ヲ以取調之義本邨戸長役場ニ来リテ彼申出タリ災日本県ヨリハ当用ニ障碍ヲ及ホササル限リ勉励取調可申被達…」とあるごとく、この種地誌が、内務省地理局地誌課の依頼によるものであることは明らかである。

編纂にあたっては、内務省地理局員が出張して、郡役所または戸長役場を訪れたりして、記載内容の説明をしたらしく、一村別編築の基本方針と調査項目や書式も一定しており、印刷された統一の用紙が使われた。磯浜村では「御下付野紙二書入雄キ数字アリ又字数少キアリ適宜記入スヘキヤヲ問」と記している。県の協力はあまり積極的ではなく東茨城郡、鹿島郡はかなり編さんが遅延しており、そのため磯浜村に雛形を求め、その作成をまって郡下を巡回したという。しかし、その磯浜村で草稿ができたのは、明治20年2月下句であるから、果して県下の全町村にこうした地誌が作成されたかどうかはかなり疑問である。

那珂郡下では、どのように実施されたのか明らかでないが、小池信親が本文のなかに記した「地誌編輯下調心得概略」(290頁上段参照)によって、わずかながらこの間の事情を推察することができる。彼の作成した前浜、部田野などの表紙には「明治18年」と書き入れてあるが、これは内容の時期とみるべく、使われた史料や「明治19年10月12日」(290頁上段)とあるのによっても、成立は明治19年末頃であろう。

彼が下調心得として記した項目は27であり、磯浜村では38種とされている。しかし「豊岡村誌」に綴られた「用紙列次」によって、内務省地理局地誌課で定めた調査項目はつぎのごとく明らかである。今後のこの種地誌発見のためにも、煩雑をかえりみず記すことにしよう。

すなわち、1沿革。2位置疆域、幅員、地味、地勢。3気候、風俗、風土病。4守令。5地種、里程。6市街。7字地。8戸数。9人口。10牛、馬、車。12府県庁、郡区役所、府県会議場、警察本署、警察署。13監獄署、裁判所。14軍鎮、憲兵屯所。15官庁出張、官舎。15鉄道、鉄道停車場、電信局、郵便局、税関。17戸長役場、巡査分屯所、備荒儲蓄倉、学校。18農工場。19会社。20病院。21神社。22寺院。23陵墓。24道路。25耕地、宅地。26山嶽。27森林。28原野。29牧場。30礦山。31鉱泉。32河渠。33水道。34渡津。35橋梁。36堤塘。37湖沼。38瀑布。39港湾。40漁場、海峡。41崎角。42暗礁及暗洲。43燈明台。44公園。45古跡。46古墳。47名勝。48租税。49物産。50民業。51人物。52飛地。53属島。54方言の54項78種目である。

これはさらに細目にわかれるが、編纂にあたっては、それぞれの町村に不適当な種目が除外されたわけである。

かくして編纂された各町村の地誌には、その末尾に「誌料編輯有志賛者」として、住所、氏名、身分、履歴を記入することが統一されており「前浜村誌」では「村誌ノ末ニ記シタル写」(289頁下段)がこれにあたる。

ところで、本書が官撰の地誌としてこれを意図した理由は何であったろうか。今のところ明確な解答を得ていないが、明治前期の地方自治の制度は、大区小区制から郡区町村編制法を経て連合町村制をたどり、いくたびかの改正をもって、明治22年の市制町村制で確立する。県下あるいは全国に実施されたと思われるこの地誌取調は、市制町村制実施とも関連する重要な調査であったのではないだろうか。

本書は、著者が前浜村居住者であった関係から現在4か所のうち「前浜村誌」がもっとも詳しく記載の量も多い。しかし、いずれもいままで研究者の目にふれることがほとんどなかった。ただ、やはり前浜出身の大内地山は目を通したと思われ、現在勝田市役所に保管される、彼の「前渡村郷土誌」(稿)には、本書からの引用と思われる個所が多い。しかしこの書も刊行に至らず、久しく前渡村役場に保管されたままであった。

なお、本書に収録された諸史料のうち「当寺開山等行状井御造営ノ次第筆記写書」「古文書」(応永の古詩およびこの詩に対する藤田東湖の書)、戸田蓬軒の「ひばり台の記」「堀出宮縁起」「権中納言源綱條卿坐春安文書」「比観亭碑序」などは原本が存し、また他誌に記載されている。比較すると字句に若干の桓違を認められるが、この史料集では「前浜村誌」のままにした。ただし「戸田蓬軒ひばり台の記」と「比観亭苔序」の長文の脱落のみは補った。

■三反田村史料参考書

那珂湊市美田多町二川慎家に所所される本本は、写とともに2冊ある。大正9年(1920)9月に編基されたものであるが、著者は不明。おそらく、歴史に興味をもち、考古資料を蒐集した二川志摩太郎(明治4年~昭和37年)かと想像される。

本書は、三反田村(現勝田市、一部那珂湊市)に関する地誌で、内容は沿革、神社仏閣、ヤンサ祭、名所旧跡、土・木産業、史談、古文書、村吏一覧表などである。

資料は村内の文書、古老の伝承などをもとに著者が考証したと思われるが、現在のところ引用された史料は未発見である。ただ文中「華蔵院沿革誌」「大援伝記」「箕水漫録」「諸家系譜篷纂」「小林元泉蔵書」などの引用の明確なところもある。

本書のうち、慶長9年(1604)と天和3年(1683)の知行割は、村内の旧記によったものであろう。この類の記録は「水戸藩士百石以上地行割」(天保年間)が発見されており、三反田村も記入されているから、三反田村については水戸藩士の知行割が幾分なりとも明らかにされたことになる。

村吏一覧表も村内旧記によるものであろう。寛永21年(正保元年1644)から明治18年(1885)に至る庄屋、戸長、組頭の名を記したものである。興味をひくのは享保5~7年(1720~1722)の庄屋に、左七の名が認められることである。

三反田には、享保の飢饉のとき、郷倉を開けて村民を助け、自らは切腹して果てたという義民佐七の伝承がある。この左七をもって佐七と同一人とし、伝承を史実とするわけにはいかないが、いちおう付け加えておきたい。

以上

勝田市史および那珂湊市史はひたちなか市教育委員会総務課文化財室で販売しています。図書館にも備えてあります。