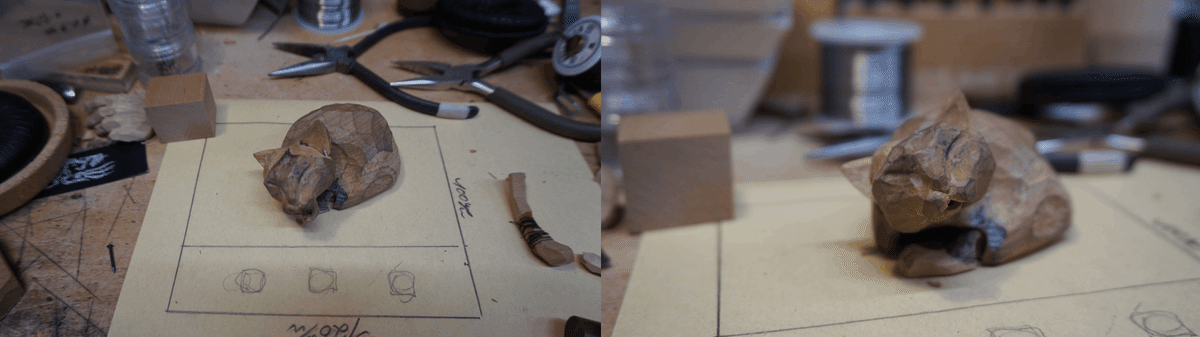

眠り猫の人形造形

この作品の清涼剤

日光東照宮の眠り猫が今回の猫のモデルであるということは当初から決まっていた。今回のパイロットフィルムの中で唯一モデルがあるキャラクターなので、どこまでリアルな眠り猫に寄せるか、どこまでリアルな猫っぽくするのか、ちょっとキャラ化されてるマスコットなのか、というのが論点だった。川村監督としては精巧に作られたリアルな猫は違うという見解で、八代が描いた様々な猫のスケッチの中から、緩めにデフォルメされたデザインで進めようということになった。

少し緩くデフォルメした雰囲気から八代がイメージしたのは、民芸品の赤べこだったという。プリミティブな構造だからこそ出る動きの面白さを、今回の眠り猫にも使えるといいなと考え造形のイメージを広げていった。

通常、猫としていろんな動きをする必要がある場合は、ちゃんと動かすための造形というのは限られてくる。硬い素材で本物の猫並みに体幹を曲げたり伸ばしたりするには、どうしても細身で骨の可動域を肉付が邪魔しない造形になってしまうのだ。しかし今回の猫は「眠ってることが仕事」という役柄だったので、動きの種類を増やすよりも体を丸めて眠ってる姿を第一に作っていけばいいと割り切ったのも、造形に自由度を与えた要因のひとつだった。

ミニマムな表現で魅せる猫らしさ

唯一猫が大きく動くシーンは、冒頭で甚五郎の戦いスイッチが入った瞬間に甚五郎の道具箱からさっと飛び上がるシーン。本来猫は飛び上がる時にもう少し溜めを作ってからぴゅんっと飛び上がるが、今回の短い尺の中で面白い動きは何かと考えた結果、漫画的な表現に行き着いた八代は、眠り猫の置き換えパーツを6つ、あっという間に作り上げた。

その他にも、実は耳、顎、舌、尻尾、手もしっかり動くようにできている。寝るのが仕事ゆえに、今回は見せ場が少ないものの、その中でしっかり猫らしい動きができるように設計されている。

スタッフ内では、「甚五郎とこの猫が旅をしていて、もしかしたら甚五郎は、この度の相棒をモチーフに、あの日光の眠り猫を彫ったのかもしれないね...」なんていう風に話されている。