DNAブログ:徹底解説! 冬季監獄!!(4oung8yro444&イーベル)

挨拶(記イーベル)

皆さんこんにちは、アニマルカードゲーム調整チームDNA所属イーベルです。今回は先日行われた公式大会『ACGカードはないけど大会をしよう。in 2024秋』にて活躍した【冬眠コントロール】について4oung8yro444さんと私の2名で徹底解説!

誕生の歴史、ゲームプランからのデッキ構築、当時のメタゲーム予想などなど……この記事を通して少しでもこのデッキの面白さを共有出来たらいいなと思います。

では早速本編に行ってみましょう!

①鉄檻多用型冬眠コンが生まれるまで

(記イーベル)

まず冬眠コントロールというデッキがどんなデッキなのか端的に言うと

『相手の攻撃を凌ぎ、冬でロックして冬将軍で4回殴って勝つデッキ』

です。

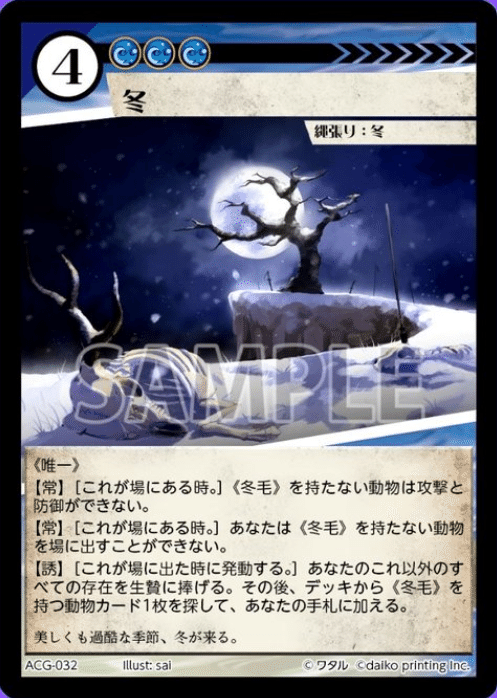

《冬》はコントロールデッキの優秀なフィニッシャーです。決まりさえすれば相手の有効牌を極端に減らし、形勢逆転できます。

私たちはよく《冬》のことを「天と地をひっくり返すカード」と言っていました。

そんな優秀な《冬》をメインに据えた【冬眠コントロール】。対戦サーバー初期のゲームプランはといいますと……

ガン積みしたドロソと妨害、《森の中へ》で序盤を凌ぎ《淘汰》で盤面を流して《冬》を――――

いや長い長い!!!!

そう、そんな悠長な挙動はACGでは許されません。

なにせACGはコスト制でありながら3ターン目には首が飛んでるのが標準のTCG。コスト軽減もなしに4コスト支払うなんで『殺してくれ』といっているようなものです。

そんな暇あったらさっさと引き金を引いて敵の頭を吹き飛ばしておいた方がいいです。時短時短。

6~7月ごろの対戦サーバーにおける冬眠コントロールは

レオストームにわからん殺しされ

時折青緑ゾウビに妨害合戦で負け

赤単ウィニーに10回やったら11回負ける気がするレベルで負け込む

──といったような感じで冬に冬の時代が訪れていたんですね。

葛藤し《殴打》を4枚取ってみたりしたものの、対象範囲が1コストのカードで全てのデッキに対応できるわけもなく……

「あ~あ、常に天地をひっくり返せる最強のカードないかなぁ……」

なんて言いながらプロキシストレージを漁っていると光輝く《鉄檻》を発見したんですね。

それまでも《鉄檻》は1~2枚程度積まれていたものの、メインプランに組み込まれるわけではなく苦し紛れの1枚という位置づけでした。

ですが、環境にいる【レオストーム】も【赤単ウィニー】も【ゾウさんビートダウン】も【イーグルビートダウン】も【イーグルコンボ】も最終的には殴ってくるデッキです。

もしも安定的に先手3ターン目または後攻2ターン目までに《鉄檻》を置ければそれこそ常に天地をひっくり返せるのでは……?

という仮説を基に冬眠コントロールは洗練され、東京大会に持ち込まれることになります。

ほぼ全てのタイミングで動物の動きを《鉄檻》で制限し、

飛び道具も妨害で許さない。

檻が崩れても外は極寒の《冬》

原作カードゲームうさぎで語られたアーキタイプ【ジェイル】らしく仕上がった要塞がそこには在りました。

②ゲームプランと実現するための構築

(記イーベル)

この章では冬眠コン基本の動きとそれを補助するサブパーツの役割について述べていきます。

話すことが多いので以下の4段階に分割してお話します。

目指すゲームプランについて

妨害について

アドソースについて

メタカードについて

では早速行きます。

目指すゲームプランについて

前章で長々とエピソードトークをしましたが、このデッキのコンセプトを端的に述べれば『常時動物を不要牌にするような試合展開を強要すること』です。

ビートにしろコンボにしろ大多数のデッキが殴ってくるのが今のACG。殴っても試合を畳めない状態であれば勝負を決めることは途端に難しくなります。殴り勝つデッキが殴ることを許されなくなった様はまさに『天地がひっくり返った状態』と言えるでしょう。

そのために如何に安定して《鉄檻》を構えるか、《鉄檻》を叩き壊すカードを如何に妨害するかがデッキを構築する上でのテーマになります。

手段はいくつかありましたが、今回は「3知恵+設計図」パッケージの採用でテーマ実現を狙います。下図のような感じで。

このパッケージにした理由はいくつかあるのですが、

・手札に入れるカードを相手のデッキを見て後出しで選べる

・《鉄檻》を使わないマッチでは《設計図》を《貯め瓶》に変換できる

・不要牌をボトムまたは墓地に寝かせることができる

・メタカードへのアクセスのしやすさ

・最終的に《冬》へたどり着きやすい

ことが挙げられるでしょうか。

このメインパーツたちと並行して構えられる妨害の選定、枚数割り振りを行います。

妨害について

使用する際のコスト、対象範囲を理解していると構築を理解しやすく、サイドチェンジで対戦相手に合わせたチューニングがしやすい。自分の中で評価軸は持っておきたいですね。ざっとそれぞれの特徴を話しておきます。

・《環境不適正》

今環境最強の妨害。

序盤1対2交換からスタートし、5ターン目以降は全てのカードと1対1交換を1コストで行える。

1コストで《鉄檻》と並行して構えやすい。

・《イルカミネーション》

最小0コストの妨害札。

妨害の中では守備寄りのカードで、自分の動きを通しに行く際にはあまり有効に働かない。

加えて妨害対象は2コスト以下なので重めのカードに対しては無力なので注意。このカードも《鉄檻》と並行して構えやすい。

・《氷の反射》

1コストで全てのカードを対象に取れる妨害。

当然《鉄檻》と並行して構えやすい。

1対2交換だが《鉄檻》や《冬》着地後の環境では致命的なカード(大火力や《鉄檻》や《冬》を除去するカード)を適当な動物とすり替えることができるカードとして扱うことが可能。

ただし、このデッキに対しての有効牌が大多数を占めるデッキ(フルバーンなど)に対しては『すり替えてもコストを支払っただけ』となってしまうこともある。

そのため、対戦相手によってはサイドチェンジで抜けていく。

また『冬への備えループ』もとい『蔵馬システム』を用いたLO対策のキーパーツ。ループの詳細は以下記事が詳しい。このデッキでもコントロールミラーではループを組み、LOを狙うケースは存在するため頭に入れておきたい。

・《ペンギンフォース》

このデッキの最終防衛ライン。

領土条件が重くアクティブになるのは中盤以降。対象は非動物だが、サイドチェンジ後多用してくるであろう置物破壊や大火力して有効に作用する。

中盤の冬の早期着地を目指す際にも有効。

・《海蝕腐食》

中盤以降では無難に1対1交換ができる貴重な札。

デメリットが無く、4コスト以内の全てのカードに対応できる。ただ、ACGでは序盤の取り回しの悪さが目立つ。

ある程度ロングゲームも見据えるような相手であれば強く使える1枚。

・《霧の消失》

対0コストに対する最強の妨害。

コストさえ支払えれば全てのカードを止めることができる。問題は止めた時にコストを払いすぎる場合があること。手札とよく相談して打つこと。

妨害は適切な相手に適切なタイミングで打ち込むことで自分をより有利にしてくれるカードたちですのでその特徴はぜひ把握しておいてください。

次にお話しするのはアドソースについてです。

ここまでお話してきた《環境不適正》や《氷の反射》といった妨害、メインプランで扱った《鉄檻》はプレイヤーに時間的猶予を与えてくれますがその一方でリソース的には損をするカードでもあります。

そのため、劣勢を巻き返すには当然手札を増やすカードも必要になってくるわけですね。

アドソースについて

アドソースにはいくつか種類はあるものの、今回の採用したのは《冬への備え》と《森からの贈り物》。厳密に言えばアドソースではないですが疑似的にアドソースとして機能する《亀知恵》についてもここでお話しておきます。

・《冬への備え》

大会後【蔵馬ループ】のキーパーツとしても話題になったカード。

特技なので相手のアクションに合わせて打ち込み、リソース差を広げに行くなど、器用な立ち回りに貢献してくれる1枚になります。

また、このカードの最大の強みはコストでデッキボトムを作り込むことであり、デッキの有効牌の濃度を上げたり、最終盤で打ち込んでデッキトップを固定して『詰み』の状態を作ることも狙っていきます。

おまけでフレーバー的な話をすると、《冬》でシャッフルする前に有効牌を積み込むから《冬への備え》というネーミングなんじゃないかという話がチームメンバーから出て滅茶苦茶おしゃれだなと思ってます。

・森からの贈り物

このゲーム唯一の3ドローをするカード。領土条件を満たしてプレイできれば一気に勝ちに近づく。

明らかにリソース差を広げるカードなので、相手の妨害を吸わせやすいのでブラフにも使えます。

またこのカードでデッキを引ききるので《冬》の枚数を減らしたって良いという思想もあったりしますね。

・《亀知恵》

このカードは序盤の環境不適正のコストにしたり、手札上限をこのカードで誤魔化すことで疑似的にアドソースとして機能する。

コストこそ支払うけれども、本来のマイナスがなんか最終的にゼロになってるんですね。

リソースが尽きた後の回復札としては優秀で、起動効果のため《威圧》や《大喰らいの大熊》など限定的な妨害札でしか止められないのも特徴。

コストが余っていれば自分が仕掛ける前の相手ターンに複数起動し、手札枚数上限を超えた状態で自分のターンに入るなんて芸当もできる。

ただ、相手ターンの終了時に自分の領地を寝かせすぎるとバーン相手に焼き殺されるのを待つカカシになったりするので起動タイミングには注意が必要。

アドソースについては以上! 最後にコントロールを握るにあたって避けては通れないメタカードについてお話しておきましょう。

メタカードについて

構造の都合上ドロソを多用するこのデッキはメタカードを少数採用し、対戦相手に応じて使い分けることが可能です。

《猿知恵》や《蛇知恵》の採用しているので、いらかなったらボトムに送ればいいのでそこまで邪魔にもならないこともこのデッキの強みです。

各カードごとに役割を話していきます。

・《森の中へ》

対ビート、バーン、コンボ……というよりダメージを与えてくるすべてのギミックに対しての対策札。このデッキでは《鉄檻》のバックアップが主な役割。

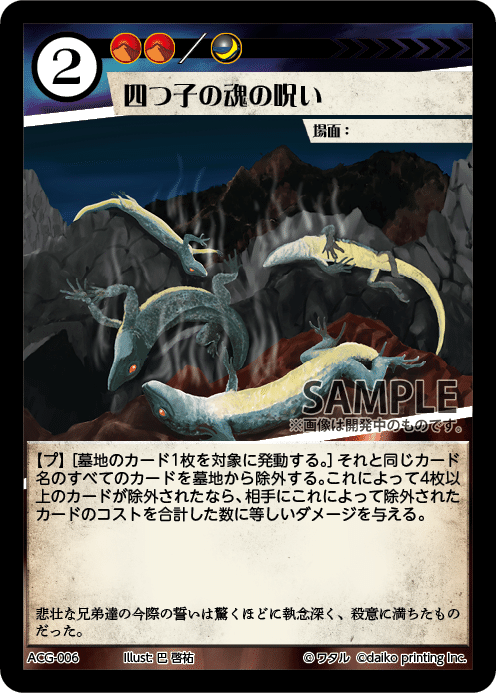

また、【四つ子ワンショット】相手に打ち込むと勝ち筋を潰すことができる。

・《貯め瓶》

特にバーン系統、コントロールに対して有効な札。

4点火力と0対1交換してくれるし、手札枚数の上限超えそうなとき、場に置くことで誤魔化すことができる。

設計図からアクセスできたり、ビート相手にも延命処置になったりと、他の対策札と比べて頭一つ抜けた役割を持てる。

・淘汰

レオスト、ゾウビ、イグビといった横に盤面を広げるデッキに対しての対策札。

特にレオストームは《生け贄》や《金獅子》など、盤面の動物をリソースとして扱うケースが多く確実に息の根を止めるために用いる。

・《殴打》

《鉄檻》環境でもアクティブになる代ひょ──もとい《狐火》を確実にしばくためのカード。

イーグル系統のデッキにも明確に刺さる。卵や雛を早めに潰すことで時間を大幅に稼ぐことができます。ただし、卵や雛は自分のターンにしばきましょう。効果で逃げられてしまうので(1敗)

・《噴水》

盤面で悪さをしている置物をバウンスしたり、ビート対面での延命に用いる。特にターボフォックスギミックに対しては致命的なほど刺さるので相手の動きに合わせて打ち込みたい。

・《ブタさんのしっぽ》

序盤に着地した《戦傷の勇者》を一方的に除去できる優秀なカード。道具であるため設計図でもアクセスが効くことも強み。

また、着地してしまった《獅子王》に対しても回答になる。

・《戦列の鷲》

冬ミラーに対しての対策札。

サイドチェンジで冬からイーグルパーミッションにシフトすることができる。負け先貰って速やかに試合を決めに行くことを想定します。

だって大会では時間は60分しかないからね。

・《思い馳せる情景》

《冬》と《冬将軍》以外につながる最強のバイパス。

《設計図》経由すれば道具にまでアクセスが効く。

このカードはほぼすべてのメタカード・サイドカードを+1枚してくれているようなものと思ってもいい。

唯一の欠点は領土条件が重く、序盤は腐りやすいことでしょうか。どっしりとした構え合いならばこれほど心強いカードもないでしょう。

さて、デッキコンセプト、各カードの役割を話し終えた所で私たちが実際に持ち込んだリストを眺めてみましょう。

今ならリストから何がしたかったかが見えてくるはずです。

・4oung8yro444型

先日10月19日にドラゴンスター池袋店様で開催いたしました、「ACGカードはないけど大会をしよう。in 2024秋」 での準優勝デッキを大公開いたします!

— 【公式】アニマルカードゲーム【ACGクラファン大成功!】 (@ACG_TCG) October 23, 2024

準優勝おめでとうございます!

デッキ名:UG Jail#アニマルカードゲーム #ACG_TCG pic.twitter.com/QCHBmQQt0o

・イーベル型

先日10月19日にドラゴンスター池袋店様で開催いたしました、「ACGカードはないけど大会をしよう。in 2024秋」での入賞デッキを大公開いたします!

— 【公式】アニマルカードゲーム【ACGクラファン大成功!】 (@ACG_TCG) October 24, 2024

入賞おめでとうございます!

デッキ名:冬季監獄#アニマルカードゲーム #ACG_TCG pic.twitter.com/pr1PPPUpO4

ベースの話が終わった後は仮想敵に対してのチューニングについてですね。次の章からは語り手をヤンパイさんにバトンタッチします。

③仮想敵

(記4oung8yro444)

ここからは書き手を4oung8yro444通称ヤンパイに移し、仮想敵の解説を行います。

仮想敵ごとの軽いデッキ紹介とマッチ相性の他、試合内容の概略やサイド入替の方針などもここで解説します。

網羅的に書いた結果膨大な文字数になってしまったので、

無理に一度で全て読もうとせず、項目毎にその都度ご興味や必要に合わせて辞書的に読んでいただく事をお勧めします。

序論

序章で述べたように、冬眠コントロールは《冬》の設置によって相手のデッキの「図」と「地」、つまり「デッキ内の大部分を占めているであろう殴り手段」と「恐らく入ってても数枚程度であろうロック手段への対策カード群」との価値を反転させ、文字通り天と地のひっくり返った世界で相手に大量の無駄牌を抱えさせながら一方的にゲームを畳みに行く事をコンセプトとしたデッキです。

複数ハンデス程度が生温く思えるレベルの恒久的なアド差。

とはいえ現実問題、そんなデッキが環境に居座っているような状況で組まれるデッキとなると、そう都合良く天地をひっくり返させてはくれないような手合いが湧いて出て来るのが世の常、仮想敵を見る上でもそのような相手を強く意識する事になります。

【レオ・ストーム】(通称レオスト)

ゲームの進行に応じて図と地の概念を破壊してくる

◆デッキ概要

クラファン当初から最強の名の知れ渡った最速のコンボデッキ、なおかつ実はそこが本題ではなく中長期戦の粘り強さ故にゲームが長引けば長引くほど出力が上がっていくのもタチが悪い。

対戦サーバーにおいても黎明期から数ヶ月に渡り、あらゆるデッキにおいて、このデッキに狩られずに済む構築の模索が目下の課題となっていました。

細かい解説については以下の記事が詳しいでしょう。

◆相性

一応先手のレオスト相手にある程度抵抗出来るデッキとして一定の立ち位置を有してはいたものの、対策を強いられていたのは冬コンも例外ではありません。

まず《ライオンの嵐》本体の妨害が困難な事に加え、後述するように冬コンのコンセプトを真っ向から否定しに行くようなデッキ構造を有しているのもあり、結局は五分の勝負といった所でした。

しかし《鉄檻》入り冬コンの安定した構築が発見されて以降は話が別、《鉄檻》の投入によって《冬》の安定した着地までのタイミングをこちらで操作できるようになり、マッチ相性は練度差が無ければほぼ負けは無いと言えるまでに改善されました。

一応の不安要素としてレオスト側の構築やプレイング次第である程度巻き返せる可能性も感じられたものの、結局そのような局面には出会えず仕舞いのまま東京大会当日を迎える事になってしまいました。

とりあえず今後レオストで冬対策を考えたい人に一つ言っておくと、《鉄檻》は無理に割りに行かず《冬》が出るまで待ちましょう。ゲームの根幹は《冬》と《獅子王》の残り枚数です。

◆分布予想

大前提として元々要求される練度が高く、対戦サーバー内でもまともに回せる人間が限られているような代物ですので、殊にカード現物が無く練習も難しい環境ではそう何人も使い手が現れるデッキではない、という所があります。

実際大阪大会でも使用者は24人中3人とその例に漏れるものではなかったようです。

一応東京大会当日は大阪大会優勝を受けて使用者が増える可能性も無くもなく、入り口として本項冒頭でも挙げた優勝者による解説記事が世に出た後でもありました。

しかしその実この記事はあくまで入門用、内容も3ターンキルを念頭に置いた解説に絞られものですが、これに対し実際に本人が使用したのは必ずしも最速を狙わない中~長期戦特化型の構築であり、記事の内容から入門を試みたとてそのまま回すのは困難でしょう。

なおかつこの優勝者は大阪大会当日このリストで毎試合奇跡的に3ターン目での勝利を決めていると来ており、参考までにとサーバー内での会話を覗いてしまった場合などは尚更混乱の種となります。

従って、この二重の乖離からやはり使用者はそこまで増えず、居ても練度はそう高くはないだろうという結論に至りました。

とはいえ後述する理由からむしろ練度の低い使い手こそ脅威になり得る性質、また相性で有利が取れているとはいえ油断すれば喰われ得る事自体は変わらない事から依然嫌な相手には違いありません。

その実、例えばMTG出身のストーム使いが嬉々としてこのデッキを振り回す光景など、悪い想像が常に脳裏にちらついていたものです。

◆マッチ概要

ゲーム上の争点としては初動《永久に咲く獅子の時代》から繋がる3ターン目のコンボ始動...の暗黙の圧力との戦い(※)に始まり、以降は相手の《夜襲》を掻い潜りながら適宜《森の中へ》を継ぎ目に《鉄檻》《冬》を貼って膠着状態を維持しつつ、大抵ドローエンジンも兼ねて4枚入っている《今生の獅子》と対冬決戦兵器たる《獅子王》1~4枚、それらを踏み倒す手段となる《生贄》《後世に残る犠牲》との戦いになります。

一見重要そうに思える《ライオンの嵐》ですが、こちらは0コスト故に束で連射しやすいのもあって妨害を当てる事自体が悪手である事の方が多く、妨害出来たところでカウント稼ぎのために展開された盤面が残るため、状況次第ではありますがどちらかと言えば道中のカウント稼ぎの手段の方を妨害してそもそも撃たせない事が基本となります。

厄介な事として、《獅子王》はデッキから墓地に落ちるだけでも破壊効果が発動するため〈獅子の時代〉下においては全てのライオンが確率条件による置物破壊として機能します。

こうなると実質的にデッキの図と地の境目などほぼ無いに等しく、我々は《冬》を置いた後も割られる前提で動き続けるしかありません。

一度定着を決めたなら見えない《獅子王》に怯えながらどうでも良いライオンに妨害を吐き続け、時には死ぬ覚悟でライオンの着地を許して祈る事になります。最悪重ね引きした《冬》を差し出すような展開も存在します。

《獅子王》本人の着地後はもっと状況が悪く〈獅子の時代〉による置物破壊がほぼ確定で発動するのでお祈りも効かず、もはや図と地どころか一面灰色一色、この時点で十分なリソース差が取れていなければ大体負けです。

問題の〈獅子の時代〉本体を狙おうにも3ターン目のコンボの圧故に着地を防ぐ事が難しく、0コストなのもあって迂闊に妨害しに行く事は死に繋がり、上記のような不毛な消耗戦を避けるのも不可能ではないにしろ至難の業です。

基本的なマッチのセオリーに関しては上記の通りですが、本当に厄介なのは相手の構築と練度による正着手の変化と所要時間の長さです。

例えば3ターン目の攻防で《鉄檻》を置くべきかという話1つ取っても、セオリーを知っている相手なら基本あまり走りたくなるような状況とは言えないため、妨害が十分に集まっていない手札でも《鉄檻》を温存するのが定石となりますが、

逆に練度の低い相手は遠慮無しに走って来る危険性が高いため、十分に妨害を構えられていないようなら《鉄檻》は置くべき、と正着手が180度変わってしまいます。

このように、このマッチにおいては相手の所作や思考時間等から相手の練度を推察した上で動く必要があるでしょう。勿論熟練者が裏をかいてセオリーから外れた動きを取って来る余地も十分にあるため、相性上の有利はあっても決して油断は許されません。そして最大の問題点として、油断を許されないのは相手も同じ、むしろ考えなければならない事はレオスト側の方が圧倒的に多いため向こうのほうが思考時間が長くなりがちで、こちらも可能な限り素早いプレイングを心がけるのは当然として、その上でも時間切れを防げない危険性が常に付きまとう事になります。従って、我々にはギリギリ死なない線を通りつつ、出来る限り速い段階で《冬》を定着させられるタイミングを見定める動機も課されている事になり、そういう意味でもあまり当たりたくない相手ではありました。

注釈

(※レオスト側は基本走らないのがセオリーだがどこかで地雷を踏むと本当に走られて死ぬ)

◆サイド入替

以下が入替候補となります。

in:

・《森の中へ》

ロックを抜けられた時の実質的な残機になる。キーカード。

3枚になるように追加。体感4枚目までは要らない。

・《淘汰》《ブタさんのしっぽ》

《獅子王》を殺す手段としてどちらか最低1枚は欲しい。

しっぽは《設計図》で探せるが《冬》着地で自壊する。

大体《淘汰》でいい。

・《冬》

《獅子王》に何度も割られ続けるため、メイン2枚しか無ければ3枚目を追加。

早期着地にも繋がる。

・《ペンギンフォース》

先手の時だけ2枚目を追加。単純に《冬》早出し用。

・《冬への備え》

後述の森贈り+冬将軍ペアの替え先。詳細はそちらを参照。

・《思い馳せる情景》

《淘汰》のサーチ用。out:

・《貯め瓶》

ライフを守るのがそこまで重要でないマッチなので減量。

ただし引き過ぎた《設計図》の逃げ先として1枚は残す。

対レオストでは手札上限回避の役割も重要で、実質5枚目の《亀知恵》。

・《噴水》

リソース損しかしない。完全な死に札。

・《森からの贈り物》+《冬将軍》ペア

枠が足りなかった時のテクいやり方として、

《森からの贈り物》を1枚《冬への備え》に替えておくと《冬将軍》の回収が容易になり、

予備の《冬将軍》が不要になる。結果として1枚分枠が空く。

ちなみにこの手法は《処刑》を使わない相手全般に検討できる。

とはいえ回収→シャッフル→素引きの流れが悠長過ぎるのでマッチ内容と要相談ではある。

・《猿知恵》

序盤の《鉄檻》を探すための手段だが、このマッチでは3枚で十分。

最速ルートの警戒が要らなさそうなら4枚目は削って他の枠に替えても良い。

⭐︎図と地の境目の無い相手なので《氷の反射》も抜きたい所だが、

残念ながら《獅子王》に当たる数少ない妨害でもあるので残る。【バーン】/【赤単ウィニー】

そもそも図と地に大した差が無い(ある事にはある)

◆デッキ概要

TCGの黎明期から存在する「本体3点を7枚投げれば人が死ぬ」高速かつ直球の「何か」。

ACGにおいては初期手札の枚数が5枚である事からか火力の打点の基準が4点に引き上げられているようですが、元々のMTGでの初手7枚から土地を置く分で枚数の増えない中での3点と初手5枚から枚数が増えていくACGの4点...何かがおかしいですね?

ちなみにバーンが何のアーキタイプに属するのかは諸説あり、アグロとする見方もあればコントロールとする見方もあります。

ACGでは基本的に《猟犬》《狐火》《火の鳥》を擁するビートバーン~フルバーンのグラデーション内で組まれ、盤面を無視しつつレオスト程の安定性は無いにしろ3ターンキルも狙えるデッキという立ち位置ですが、《火付け狸》も採用してビートプランに振り切り、レオストをも超え得るキルスピードを獲得したウィニー型の派生形も存在します。

◆相性

冬視点でも速い上に止まらない、その上迂闊に動けないと厄介な事この上なく、少なくとも理論上においては天敵の1つとなり得る相手です。

まず初手の《猟犬》+《狐火》または《火付け狸》のペアを対処できなければ秒で轢き殺されるのは序章で述べた通り。

ここは《鉄檻》の獲得でだいぶマシにはなったものの、それでも《鉄檻》や《冬》の設置と維持であたふたしている間に《狐火》に削られるわ火力の束が降って来るわとあまり良い事はありません。

という事でこちらも構築段階からこの対面を重く見た構成を取る事になります。

具体的にはメイン《貯め瓶》3枚体制、少なくとも序盤で《猟犬》や《火付け狸》の猛攻に晒されずに済んだ場合、これでだいぶ楽にやり過ごせるようになります。

ドロー効果によって無駄引きになり辛く、手札上限回避も兼ねられる性質上、このために他の対面へのガードが下がるような事もありません。

とはいえ《貯め瓶》3枚だけで完全に攻略出来たかというとそういう訳でもありません。

1ドロー+大火力1枚分の回復によって対バーンにおいて擬似的にカード2枚分のリソース補充として機能するこのカードですが、このライフ4点をカード1枚分として計上するには最低でもその4点分だけは火力によってのみ削られるものと保証されている必要があります。

より直接的な表現をすれば動物による十分量の継続的なクロックが発生している状態では《貯め瓶》の4点がアドバンテージとして機能しなくなるという事になり、従って《貯め瓶》の多投にあたり、これを機能させるために序盤の動物への対処を併用する必要があります。

《貯め瓶》多投自体はログを遡れば少なくとも6月中旬にはリストが見られ、割と早い段階から定着していましたが、その少し前に台頭した狸入り赤単ウィニーとの練習によってこの《貯め瓶》の機能不全が発覚して以降、その対策の確立にはそこそこの時間を要しました。

結果的には《鉄檻》の多投と全振りに行き着いたものの、ここに至るまでには色々と試しては失敗を繰り返したものです。

それで《鉄檻》と《貯め瓶》併用に至った冬コンがどうなったかというと、結論を言ってしまえば大会直前になって試行回数を確保出来なくなり、厳密な相性に関しては当日までよく分からなかったというのが正直な所です。練習試合単体に関しては割と安定して勝てたものの、内容的にこの結果がただの練度差や引き運に終始するものでないと確信するまでには至らず、またバーン側の構築に関しても未知の要素が多くて何とも言えない、といった所でした。

特にこの対面のキーカードである《森の中へ》への露骨な対策となる《熱傷》、サーバー内では実出力の低さから嫌われがちであまり使われなかったものの、

実際の大会では未知のロジックによる多投も考えられなくはないのが不安要素になっていました。

既知の部分としては、練習での結果を信頼するなら少なくともウィニー型に関してはある程度戦えそうな感触で、またフルバーン型に関しても案外《火の鳥》の数枚が引っ掛かったりするなど、案外悪くは無いかも知れないなという印象でした。

◆分布予想

本格的に勝ちに行くとなると比較的扱いが難しい部類のデッキではありますが、既存タイトルからのバーン使いなら十分使いこなせる範疇ではあるでしょうし、初心者でも引いた火力を叩きつけるだけである程度勝てるのもあり、バーン型に関してはある程度居るだろうという目算でした。

逆にウィニー型に関しては当アカウントの方で記事が出てはいたものの、果たして当日までに気付く人間が出るかどうか...という所。

大阪大会での様子を聞くに《火付け狸》の正確な運用を理解している人間がそもそも少なかったようで、身内の練習を見ても確かに初見で扱い切れるものでもなさそうなのが見て取れました。

仮にデッキ選択の選択肢に入ったとて、大阪大会でのゾウ系の流行も向かい風、居てもそう多くはないでしょう。

だからと言って居ないものと割り切って構築をずらした所で当たったら一巻の終わりですし、そもそも《鉄檻》型の完成度が高かったため、その辺りの読みで構築をどうこうするという事はありませんでした。

◆マッチ概要

ゲーム上の争点は大まかに2つ、まずは①序盤の生存に始まり、そこからは②手札上限との戦いが中核となります。

これに付随して序盤の動物への対処が①②双方において肝となり、以降は②の文脈において《貯め瓶》複数起爆への到達が当面の目標となります。

まず②について。いきなり手札上限が出て何事かと面喰らう方も居るかもしれませんが、これはより詳しく書けば

・いかに妨害を無駄に抱える事無く吐いて行けるか

・そこで吐き出していく妨害をどれだけ大火力に向けられるか

という話になります。妨害と火力の効率的な交換と言い換えても良いかも知れません。

これを詳しく説明するにはバーン側の戦略を理解する必要があります。

つまり、バーン側は手札の火力の吐き方として大まかに坊主捲りと溜め込みの2つを状況に応じて切り替えていく事になるのですが、この対面において特に厄介なのは中~終盤の溜め込み戦略です。

まず向こうの手札がある程度溜まった頃には一斉放火の圧によってこちらの動きが大きく制限される事になります。

迂闊に領土を寝かせた隙に火力戦を仕掛けられようものならコスト差で妨害を撃ち切れず、その分の枚数差で最後の数枚が本体に直撃するような事になりかねません。《貯め瓶》や《鉄檻》の設置と維持にも常に細心の注意を要求されます。

かと言って無理に動かないままでいてもいずれは手札上限に到達し、ここで貴重な妨害を落とす事になれば実質的にリソースを稼がれたのと同じ事になります。ましてやアドソースなど撃っても手札が増えた分捨てるだけになるので碌に撃つ暇もありません。

このように、バーンの溜め込み戦略は妨害合戦において擬似的なマナ拘束とリソース稼ぎを兼ねる強力な動きであり、伝統的にバーンがパーミッションの天敵とされる大きな理由の一つでもあります。この点、冬コンに限っては《冬への備え》の存在からデッキの妨害切れを気にする事無く領土と手札の問題に焦点を絞れるのは決して小さくない強みと言えるでしょう。

逆に坊主捲りはというと序盤はともかく、中~終盤戦では領土は寝かせ放題カードは引き放題と何の良い所もありません。

従って我々が気にすべきは基本的に溜め込み戦略に絞られ、その帰結として《貯め瓶》や《鉄檻》の吐き出しをはじめとする手札上限との付き合い方が中核に据えられるという訳です。

勿論これは何が何でも捨てるなという話ではなく、時には敢えてディスカードを飲んでライフを守るような局面も存在し得るのも難しい所です。

この対面において残ライフは通して良い火力枚数を意味します。特に相手の手札が十分に溜まった状態においては寝かせて良い領土の許容枚数と等価となり、

故に序盤の動物への対処はその場を生き残るだけに留まらず、打点を稼がれる事による擬似的な領土破壊を防ぐ意味合いを持ちます。

特に《冬》《鉄檻》下でも機能する《狐火》の着地は大きく不利に繋がる上、1ターン目から出せるが故に妨害し辛いのが厄介です。

勿論《猟犬》《火付け狸》も放置すれば致命的になるため、2ターン目から《鉄檻》を雑に置いて即破棄するような無茶を常に強いられる事になります。

逆に《貯め瓶》のようなライフ回復は許容枚数の増加という形でバーンの次元におけるアドソースとなり、1~2回程度起爆して安全圏まで漕ぎ着ければ大幅に選択肢が広がります。勿論後続の《貯め瓶》の起爆も容易になり、仮に序盤から《狐火》の着地を許してしまったような状況でもここまで来れば巻き返しも不可能ではありません。

《冬》を置いてゲームを畳みに行くタイミングも概ねこの辺りとなります。

妨害はなるべく序盤の動物か4点以上の火力と交換したい所ですが、序盤に通ってしまった火力枚数、即ち吐けなかった妨害枚数はそのまま溜め込みの過程において手札上限で捨てられる手札の枚数に直結するため、序盤で飛んできた他愛の無い《火球》や《陽炎》などにも妨害を吐くべきか適宜判断していく必要があります。《燻るマグマ》を引かれると実質4点火力になりかねない《熱風》にも要注意です。

火力に当てる妨害として《森の中へ》も追加の妨害枠となりますが、これに限っては相手の準備フェイズに撃つ事で手札上限の回避と《鉄檻》破棄の穴埋めを同時に行いつつ相手の火力を釣り出し、こちらに有利な妨害合戦を仕掛けるようなプレイングも時折求められます。

相手が釣りに応じなかったら応じなかったで軽減効果が効いているうちにドロソを回す良い機会にもなりますし、

こちらの手札が十分減っているようなら《亀知恵》や《冬への備え》を安全に運用するチャンスです。

反対に《氷の反射》は代償の1ドローが追加の火力に変わる危険性が大きいため、火力と交換するなら《大炎上》や《火達磨》《大噴火》のような大火力、もしくは序盤の動物に対してよほど致死的だった場合に限って当てるようにしましょう。

こちらの手札次第では自分の《亀知恵》に当てて逃がすのも手です。

◆サイド入替

大まかな方針としては着地した《狐火》の対処を念頭に除去を追加しつつ、妨害やアドソースをマッチに適した形に調節する形になります。

in:

・《殴打》

このマッチのためのカードなのであるだけ入れる。他に用途は無い。

元々動物は妨害で対処する方針のマッチなので、

数枚ぐらい本物の除去と入れ替えても問題無い。

同じ除去枠として《淘汰》もあるが流石に重い。

・《森の中へ》

火力に対応で撃つと実質妨害になる。3~4枚にまで増やす。

その他攻撃制限にも使えるのは前述の通り。

体感3枚で十分なので、4枚目は枠が余ってる時だけで良い。

・《冬への備え》

タイミングに制限が無い分《森からの贈り物》よりはマシ。out:

・《氷の反射》

図と地の差が無い相手に対しては額面通りのクソカードになり果てる。

全部抜く。

・《噴水》

何の働きもしない。全抜き。

ちなみに筆者のリストに入っている分は《狐火》着地後のワンチャンを作るためのものだが、

その理屈でも《殴打》が入るなら《殴打》だけで十分。

・《森からの贈り物》

領土条件7、場面、2コスト、全要素が重い。

とはいえアドソースの総量は保ちたいので、あくまでも《冬への備え》と交換するだけ。

・《冬将軍》

《森からの贈り物》を減らした分で《冬への備え》が増えたので

枠稼ぎでピン挿しも検討できる。

いうてこれで殴り勝つプランもスピード的に大事かも知れないので実は少し疑わしくなっている。相手側のプランとして《闇夜の工作》を入れてビートプランを押し通すパターンと《狐火》以外の動物を削ってフルバーンに移行するパターンの2つが考えられますが、前者の方は検証した所プランの遂行にあたって相手側の手札の条件が厳しく些か非現実的なようだったのであまり考える必要はありません。また、フルバーン型に関しても案外抜き切れなかった《火の鳥》の数枚が引っ掛かったりするため、特段これを考慮して《鉄檻》を減らすような事は考えなくても良さそうです。

【赤白ウィニー】

◆デッキ概要

前述のウィニー型赤単の派生形で、《諜報するライオン》をタッチする事で《火付け狸》による瞬殺ルートの再現性を高めたものになります。

◆相性

冬視点においては赤単に比して動物を増やした分図と地のコントラストが強くなっており、比較的与し易い相手です。

相手の手札に火力が溜まるまでの猶予が長いため、サーチからの《狐火》と《大喰らいの大熊》にさえ気をつけていれば序盤から領土を寝かせて大胆に動く事が出来ます。

赤単相手ではリスクの大きかった《冬》の早期着地も赤白相手なら容易です。

◆サイド入替

メイン戦ではこのように明らかに有利を取れますが、サイド後は殴り手段を減らして《狐火》を増やすのは勿論、《大喰らいの大熊》《威圧》を多投してこちらの《貯め瓶》を狙って来るパターンがあるのでここは注意が必要、メイン戦ほど余裕のある動きは難しくなるでしょう。

こちらの入れ替え方針は赤単相手の時と大体同じですが、大熊は《殴打》での対処が効かないのでこちらのプラン次第では《淘汰》《噴水》《ブタさんのしっぽ》辺りも視野に入ります。

【冬眠コントロール】

◆デッキ概要

《冬》は強力な攻撃制限にフィニッシュ手段のサーチ効果を兼ね備え、TCGの歴史上古くから存在するロックバーンの思想を1枚で体現していると言える強力な1枚です。

このデッキはその《冬》をフィニッシャーに据え、大量の妨害とドローソースでバックアップするパーミッション構造のコントロールとなります。

思想的にはMTGでいう所の【ターボフォグ】に近く、刹那的な攻撃制限やダメージ軽減の連打からフィニッシャー着地までの流れで相手の攻め手の一切を非対話的に封殺する動きとなるため、一般的にコントロールがフェアデッキに分類されるのに対してこちらはややアンフェア寄りと言えるかも知れません。

細かい解説については以下の記事が詳しいでしょう。

◆マッチ概要

この対面に関しては結論から言うと、構築に差が無い限りほぼ完全な先手有利、構築段階においては《冬への備え》の枚数とデッキの総枚数によって有利不利が決定します。

より詳細には、先手は後手に対して

・ドロー1枚の差によるライブラリアウトの順番

・領土枚数の差による妨害合戦の有利

の2つの優位を獲得した状態でゲームを開始しているような状態であり、以降お互いの練度差とプランの噛み合いでこの優位がいかに崩れていくかがゲームの本質であると言えます。

カードゲームうさぎ原作のコントロール同型のシーンで後手のドロー1枚差の優位に言及が為された事がありますが、実際我々がプレイする方のACGでは領土の展開が手札状況や枚数と無関係に自動で成功するため、1ドロー分の優位は先手側のアドソースの通しやすさによって実質帳消し、むしろ先手側は手札の優位とデッキ枚数の優位の選択権という形で二重の優位を与えられているという見方すら出来てしまいます。

表面的な話に移ると、まずゲームの決着に関わる要素は

・《冬将軍》の打点

・いずれかのプレイヤーのデッキ切れ

の2つのみに絞られます。

前者に関しては実行にあたって《冬》の着地が必要ですが、4コストの重さ故、互いに手札が潤沢な状態ではプレイしてもまず通りません。《冬》本体のプレイに4枚、加えて妨害合戦に充てた分とで大量の領土を寝かせたまま、返しの動きを防ぎ辛い状態で相手にターンを渡す事になります。ただし、《冬》本体の分で相手に妨害を1枚多く消費させた、という見方も出来ます。

また、晴れて《冬将軍》を着地させた後も順風満帆とは行きません。《冬将軍》を妨害されたり相手の《冬将軍》と相討ちを取られたりする分にはどうでも良いのですが、いざ殴り始める段階になると相手の《貯め瓶》の4点や《鉄檻》《森の中へ》がデッキ切れまでの延命手段として機能し始めるのに対してこちらのそれは無駄引き、言うなれば自らの《冬将軍》によってこちらのデッキの図と地が反転してしまったような状況になってしまいます。従って、《冬将軍》の優位はデッキ枚数の優位を上書きしないと言えるでしょう。ただし、少なくとも《冬将軍》の存在によって相手の《鉄檻》の設置維持が強要されるという見方も出来ます。

デッキ枚数の勝負は先手有利から始まりますが、ドローソースの撃ち合いによって変動し、《冬への備え》の回収コストによって補強されます。勿論自分の《冬への備え》に妨害を当てる動きも強力で、完全にループさせるまで行かなくとも1~2回程決めてデッキをかさ増しするだけで大きく勝ちに近付く事が出来ます。その上相手ターンで行動が完結するため仕掛けやすく、妨害合戦に負けても《冬への備え》分のドローと妨害分の領土差で結局別の有利が取れるのも利点です。ただし、これを仕掛けるにあたっては《冬への備え》分で最低1枚は手札を消費する事になり、なおかつループさせる場合デッキ内のアドソースの枠が2枚分削れる事になる、とデメリットが全く無い訳でもありません。

以上を踏まえて具体的にどうゲームを進めていくのかについての詳しい言及までは控えるとして、少なくともこの2つの勝ち筋それぞれのメリットとデメリットを承知しておく事がゲームを進める上での鍵と言えるでしょう。

◆サイド入替

サイド後は先後手によって取るべき戦略が大きく変わります。このマッチには言うまでもなく制限時間の問題がついて回り、メイン戦の段階で早くても30分は消費している計算になるので、そこを落とした側は残りのゲームを速やかに畳めるような構成にシフトせざるを得ません。具体的には、ここがサイドボードに鎮座している《戦列の鷲》4枚の数少ない出番となります。

in(先手):

・《戦列の鷲》

全て入れる。

《冬将軍》と同値のクロックを早期から展開して《鉄檻》維持を強要できる上、

2コストと軽いので構えながらプレイ出来、妨害で押し通すのも容易。

特に先手3ターン目は相手の《ペンギンフォース》が腐り、《環境不適正》も追加コストが掛かるのでここで出すのが一番強い。

・《噴水》

鷲プランの最重要カードなので増量、2~3枚ぐらいにする。

《鉄檻》《冬》の展開が始まった後に鷲を20打点分並べれば一撃必殺のエンドカードになる。

・《冬への備え》

あればあるだけ有利になる。全部入れる。

・《ペンギンフォース》《海触腐食》

相手の《冬》を綺麗に妨害できる貴重な手段になるので増量。

また《ペンギンフォース》は単純に妨害合戦に強い。

・《思い馳せる情景》

枠が足りていれば入れる。

ゲームの焦点は最終盤の《噴水》を巡る妨害合戦にあるので

腐るタイミングはまず無いと考えて良い。out(先手):

・《鉄檻》《森の中へ》

こちらが攻める側なので全く関係無い。全部抜く。

・《冬》《冬将軍》

単純に重いので抜く。

一応相手の《冬》を無視して殴る手段にもなるので

ワンペアだけ残すのも視野に入る。

・《設計図》

枠が足りない時に削る枠。

サーチ先が《貯め瓶》しか無いのでそこまで重要でもない。

⭐︎《猿知恵》はデッキ切れを早めるリスクがあるが、

先手3ターン目までに鷲を探す手段になるので残す。

そもそもこちらが攻めの立場を押し付けられている側なので

デッキ切れを気にする必要も無い。

逆にメイン戦を制した側としては2戦目を時間切れまで耐えれば勝利となるため、こちらは比較的プランを変えずに先手側の攻め手の対処に重点を置く形になります。

in(後手):

・《淘汰》

相手はほぼ確実に鷲を入れてくるので最重要カードになる。入れる。

・《思い馳せる情景》

《淘汰》へのアクセス手段になるため先手の時よりも重要度が高い。入れる。

・《冬への備え》

あればあるだけ有利になる。入れる。

・《ペンギンフォース》《海触腐食》

相手が前倒しのプランを取ってくるとはいえ、

結局妨害合戦は終盤まで行われる事になるので

妨害枠に不安があれば増やす。

⭐︎ 《森の中へ》:基本増やさない

要らない事も無いがアド損には違いなく、増量は推奨されない。

実質《噴水》へのターンを跨いだ妨害にはなるため、ここはプランと思想次第。

⭐︎《戦列の鷲》

こちらもブロッカーとして投入するのも視野に入らない事も無い。

ただし《冬》設置後は一切仕事をしないので、ここもプランと思想次第。out(後手):

・《冬将軍》

ゲームレンジ的に少なくとも2枚目は要らない。

何ならこちらは時間切れまで耐えれば勝ちなので全抜きもあり得る。

・《噴水》

戻すものはまず無い。要らない。

・《猿知恵》《貯め瓶》《設計図》

全く不要という訳でもないが必須でもないので気楽に削れる枠。

特に《猿知恵》はデッキ枚数の消費が激しいため、

時間切れまで優位性を保ちたい以上ある程度積極的に削りたい。

⭐︎《冬》

鷲を止めるためのキーカードだが、如何せん重いので枚数は吟味すべし。

言及するにあたり筆者2人で相談したものの、ここは正直よく分からない。

これも思想次第。 一応形としてリストアップしてはみたものの、見ての通り詰め切れていない分が多く、

まだまだ研究の余地がありそうです(白目)。

◆分布予想

前述の通りレオストやバーン含めあらゆる対面で互角かそれ以上に戦えるデッキであり、こちらの選択肢としては最有力候補と見て大体間違いないというのが我々筆者双方における共通認識となっていたものですが、

参加者全体で考えると妨害の当て先や手札上限との付き合い方などのスキルの要求値の問題、引き分けのリスク、なおかつ大阪大会での入賞の少なさもあり、居ても1割程度だろうと高を括っていたものです。

それが実際どうだったのかについては次章の解説に譲る事にします。

【青緑ゾウ】

ただし時間経過で戻される危険も

◆デッキ概要

殴り手段として《戦傷の勇者》を《見習い子象》《象教皇》パッケージから素早く展開し、これが20点分を殴り切るまで妨害で守り続ける、絵に描いたようなクロック・パーミッションです。

原作に登場するゾウビ、つまり【ゾウさんビートダウン】に近しいものと思われますが、実際の殴り手段としては【クロコレスクロコダイルコントロール】を構築する際にゾウビから抽出されたゾウのみに選択肢が限られる為、厳密にはクロコレスの系譜、もしくは【妨害ゾウ】【カウンターエレファント】など派生形としての名を冠すべきものかも知れません。

現環境においては純青緑のものと夜を足したものが存在し、夜型の方はサイドから《見習い子象》《象教皇》パッケージと相性の良い《四つ子の魂の呪い》プランにシフトするパターンも多く見られます。

環境の強力なデッキが軒並み独特な扱い辛さを有する中、こちらは比較的動きが分かりやすいものと判断されたようで、大阪大会では24人中6人とまさかの最多勢力となるに至りました。

◆相性

一般的にこの手のクロック・パーミッションは構造上青系コントロールに対して有利が付く事で知られており、冬コンに関しても一見最たる天敵のように思えます。

しかし実際蓋を開けてみればどうも事情が違う。

どうせ《鉄檻》や《冬》なんか置こうにも妨害されて通らないだろうと思いきや意外とすんなり通り、一度《冬》が着地すれば思いの外あっさり殴り勝ててしまうか、もしくは即投了される運びとなります。

ここで一体何が起こったのかというと、要するに《鉄檻》《冬》のプレイから妨害合戦が発生した時点でゾウ側のデッキの図と地が綺麗に反転していたようで、具体的にはお互いの手札の妨害枚数でゾウ側が僅かに劣り、こちらのロック手段を妨害し切るに至らなかったという訳です。

実際手札の内訳に目を向けてみると、こちらはドロソを回した結果として純度の高い妨害の壁を作る事が出来るのに対し、ゾウ側はゾウパッケージに約15~16枚分の枠を割いているがために1~2枚程度の無駄引きは避けられず、確かにこれで妨害合戦に勝つのは難しいでしょう。

普通のコントロール対面なら追加の動物が擬似的な除去への妨害として機能していた所、殊にジェイル戦においてはその除去の枠がロック手段に変わっているばかりに交換先を失う事になっていたのですから、これは普段通りの相性にならない訳です。

ここまでの話で図と地の理論が伝統的なアーキタイプの相性差を上書きする事が分かりましたが、かといって完全に有利な相手かというとそうでもありません。ゾウ側に《噴水》が採られていた場合は話が180度変わります。

というのも、ゾウ側の厄介な点として《見習い小象》《貴族象》のサーチ能力が終盤のデッキ圧縮性能の高さにも繋がっており、その結果として盤面に並ぶゾウが致死量に到達し《噴水》を撃たれるようになる頃には冬コンよりも純粋なドロソと妨害の束が出来上がっているという訳です。

また、もう一つのパターンとしてサイド後の四つ子プランをちらつかせて来る場合も中々タチが悪く、こちらとしては本来ゾウ対面に全振りしたプランを取りたい所、対策方法の全く異なるもう一つの脅威にも枠を割かざるを得なくなります。

詳細は【四つ子ワンショット】の項に任せますが、この四つ子デッキはある種冬コンよりも純粋な妨害とドロソの束として構成されており、本当にこのプランに切り替えて来た場合はゾウ対策で入れた分のサイドカードが無駄牌の枚数差として大きく響いてくる事になります。

◆分布予想

大阪大会での分布を分析するに、恐らく練習の機会がかなり限定されているであろう本大会においては少ない練習量でもある程度勝てる事が重要視されるものと解釈がなされました。

その上で考えられるまともなビートダウンとしてゾウと鷲、そして見た目にもゾウの方が扱いやすく、実際の結果としてもゾウがより多く選ばれている。

となればやはり東京大会でもこの青緑ゾウが最多勢力となるであろうと予想されていました。

◆マッチ概要

純粋な対ゾウの争点としてはいかに《鉄檻》と《冬》を妨害されずに通すか、これに尽きます。

3点ぐらいなら差し出して問題無いため《戦傷の勇者》の初撃は通したいものですが、その一方で《見習い子象》のプレイで寝かせた領土や相手の《ペンギンフォース》の条件の関係上、《鉄檻》を最も楽に通せるタイミングもこの《戦傷の勇者》着地直後のターンとなります。

勿論《見習い子象》や《戦傷の勇者》も何も考えず放置して良い訳ではなく、展開を許せば許すほど《鉄檻》や《冬》の着地に失敗した場合のリスクが増大する事になるので、

ここぞというタイミングになるまでは基本的に可能な限り妨害を当てて猶予を伸ばしていく形になります。

これ自体は大して難しくはないのですが、実際の試合では《噴水》の有無やサイド四つ子の可能性など、相手がどのタイプの青緑ゾウなのかが思考の大部分を占めている事が多いです。

最も簡単なシグナルとしてはお相手が《見習い子象》から《象教皇》をサーチして墓地へ落とし、そのまま《戦傷の勇者》を展開しなかった場合。単純に《戦傷の勇者》を引いていなかった可能性も無くはないのですが、動きとして明らかに不自然ですので、そもそも青緑ゾウなのかどうかから疑った方が良いでしょう。【四つ子ワンショット】だった場合は安易な《鉄檻》サーチが無駄引きと化します。

《噴水》採用が考えられる場合も基本的な部分は同じですが、《冬》の着地後はコントロール同型よろしく互いにアドソースを撃ち合い、妨害を引き込んでいくゲームになります。

前述のようにお相手はデッキは圧縮を重ね、最終的には純度の高いドロソと妨害の束と戦う事になります。

実際にはゾウの展開と共に徐々に圧縮が進んでいく形になるので相手の盤面や墓地から判断していく事になりますが、

これが行く所まで行ってしまった後では無駄引きはあまり期待出来ず、こうなるとアドソースの脅威度はこちらのそれよりも高いものになったと言えるでしょう。

2~3枚引いて有効牌1枚そこらという話ではなく、ほぼ確実に2枚分に計上されるものになりますので楽観は禁物、何ならアドソースからアドソースへと連鎖して一気に手札が増えて行きますので確実に妨害して行きたい所です。

とはいえゾウ側は構築上《孤独鍋》を強く使える関係でこちらよりもアドソースを多く積んでいる事も決して珍しくなく、さらに言えば青緑夜型の方は大概妨害に加えて《夜襲》も撃ってきますので、やはりこちらとしては厳しい勝負になるでしょう。《妖狐の巻物》着地から1~2回程度の起動まで許してしまえば大体お手上げです。

◆サイド入替

一応対ゾウにおける理想的なサイドボーディングを示しておきますが、青緑夜型相手の場合は【四つ子ワンショット】と【青緑ゾウ】の双方を見る事になり、片方へのサイドカードがもう片方に対して完全な裏目となるため、後述の対四つ子のサイドプランと混ぜるような形でなるべく「丸い」入れ替え方に収める事になります。

もしくは裏をかいて片方に振り切るのも手ではありますが、いずれにせよ結局はギャンブルです。

青緑ゾウに話を戻します。

全体的な方針としては他対面向けで効き目の薄い所を削り、その枠にゾウへの対処手段をあるだけ全て入れる形になります。

in:

・《噴水》

1対1交換にはならないが、

成長した戦傷を戻す事で大幅な減速が見込める。

あるだけ入れる。

・《ブタさんのしっぽ》

戦傷につけるとただの1/1に-1/-1が乗っている状態になり、自重で潰れる。

《設計図》でサーチが効くのも偉い。

あるだけ入れる。

・《淘汰》

分かりやすい盤面掃除。

《鉄檻》の維持から解放される上、相手の《噴水》プレイまでに手札を整える猶予も作れる。

あるだけ入れる。

・《思い馳せる情景》

《淘汰》へのアクセス手段になる他、《森の中へ》などに替える事も出来るため

二方向のプランへの対策を同時に補強出来る。

無理にでも入れる。

・《ペンギンフォース》

先手に限り2枚目を投入。妨害合戦の補強。out:

・《霧の消失》

単純に当てる所が無い。最優先で抜ける。

コスト軽減を多用する相手なのでこちらの損になりがち。

・《貯め瓶》

ライフを守るのがそこまで重要でないマッチなので減量。

ただし引き過ぎた《設計図》の逃げ先として1枚は残す。

・《猿知恵》

《鉄檻》の早期着地が赤単やレオストほど切実でないので、ある程度減らす余裕がある。

・《冬将軍》

純青緑相手なら1枚減らすのも検討できるが、

夜入りだと《処刑》を通すと勝ち筋が減るリスクがあるので

あまり減らしたくはない。《森の中へ》は増量こそしないものの、《鉄檻》破棄の継ぎ目や着地失敗時の補填として働くので減量もしません。

【四つ子ワンショット】

ある意味バーンの変種とも言える

◆デッキ概要

何らかの手段を用いて特定の高コストカード4枚を墓地に落とし、《四つ子の魂の呪い》で射出して一撃必殺を狙う低速のコンボデッキです。

一般的には《帝王クロコダイルII世》軸と《象教皇》軸が存在しますが、《象教皇》軸の方は《見習い子象》《貴族象》2種のサーチ手段によって少ないリソース消費から現実的な速度でコンボを決められる構成になっており、対戦サーバーの方でも大阪大会を期に注目を集めるようになりました。

本項でもこの《象教皇》軸を念頭に解説を行います。

◆相性

青緑夜ゾウのサブプランとして奇襲的に用いられた場合の辛さについては前項の通りですが、

メイン戦から四つ子で決め撃ちされる分には

対策の容易な《四つ子の魂の呪い》一本に目標を絞って手札を整えていけば良いため、かなり楽な部類の相手になります。

四つ子側のデッキ構成に目を向けると大体

・《四つ子の魂の呪い》数枚

・四つ子条件達成のためのゾウ3種、サーチ手段と火種

・火種は最終的にデッキから全て消え、

サーチ手段の方は実質ドロソに計上できる

・延命手段に《鉄檻》や《森の中へ》

・残りは妨害とドロソ、追加で《夜襲》

という具合でこちらと似通った構成をしていますが、

その上でお互い共通で採用している《森の中へ》のうち、こちらの分だけは《四つ子の魂の呪い》への根本的な対処手段として機能するため、有効牌の枚数ではこちらの方が上です。

ただし有利対面とはいえ些細なミスで生じた手札差やコスト差が直接的な敗北に繋がるマッチでもあるため、油断しているとサクッとやられしまう危険も決して皆無ではありません。

レオスト同様、練習量や練度差が大きく響いて来るマッチであるとも言えるでしょう。

◆分布予想

純四つ子に関しては全く居ない事は無いだろうが決して多くはなく大体1割程度、とはいえハイブリッド型の【青緑夜ゾウ】と合わせて一定数は居るものと思われる、ぐらいの認識でした。

◆マッチ概要

サイド後に他プランに換装されるパターンへの警戒は対青緑ゾウと同じ、そこを考えなければ大体コントロール同型のようなものと考えて間違い無く、やる事はひたすら手札上限を避けつつこちらの妨害を適切な所に当てていく事に終始します。

特別な事としては《四つ子の魂の呪い》に《森の中へ》を当てる事がゲームの終了条件として設定されており、

なおかつ《四つ子の魂の呪い》の条件達成の兼ね合いでお相手の方が速くデッキを掘る分先にデッキ切れを起こすのも相手の方ですので、展開次第では《冬》も《冬将軍》も展開する必要が無い場合もあります。

道中では《四つ子の魂の呪い》が撃たれる最後の局面を常に念頭に置いて動く事になります。

より詳しく見ていくと仕掛けられるのは常に相手のターン中、お互い十分に並んだ領土から手札を全て吐き出す総力戦となるため、仕掛けて来る頃には相手の手札は全てアクティブになっているものと見て良いでしょう。

こちらの有利要素としては《イルカミネーション》を一方的に低コストで撃てますが、その一方、手札上限の問題からこちらの手札は常に6枚であるのに対し、相手は補充フェイズ分のドローと合わせて7枚から動いて来る事になります。

これを受けるにあたってこちらは妨害を撃ち尽くす分に加え、アドソースから追加の妨害を探し当てる分のコストも追加で確保するぐらいでないととても安心出来ません。

然るに《冬》の着地タイミングも限られ、基本的にリスクの塊でしかないので積極的な着地は意識せず、牽制に使う程度に留めます。

《貴族象》は基本的に《見習い子象》のサーチ手段として使用されますが、《象教皇》を集め切った後で腐るなどしたものが時折攻め札として展開される場合もあります。

致死的とまでは行かないものの、サーチの過程で場に残った《見習い子象》と合わせて案外馬鹿に出来ない打点が出るため一定の注意は必要、見方によっては《冬》を置く数少ない動機の一つにも数えられます。

《鉄檻》の無駄引きに仕事が与えられるのは有難い所ですが、結局維持コストの要求が最終決戦での敗着に繋がるため過信は禁物、最悪一番大事な《森の中へ》を切らされる事も有り得るので素直に妨害で対処するのもアリでしょう。

《四つ子の魂の呪い》に《森の中へ》を当てて《象教皇》を消し飛ばせば大体こちらの勝ちですが、こちらのライフが十分に減っている場合は苦肉の策としてこちらの墓地も巻き込んだ《イルカミネーション》の射出を狙って来る場合もあります。

これに関しては対応で《冬への備え》を撃ち、コストで《イルカミネーション》を回収する事で容易に対処が効きますが、

裏を返せば《冬への備え》を対策札として温存する選択肢が生じているという事でもあります。あんまり気になるようなら道中《冬への備え》を撃つ段階で《イルカミネーション》を優先的に回収するようにしておくのも手かも知れません。

◆サイド入替

以下の説明は【青緑夜ゾウ】項同様、あくまでも【四つ子ワンショット】単体に絞った理想的な入れ替え方針についてのものとなります。

概略としては殆ど仕事をしない対動物用の延命手段をごっそり減らして追加の妨害やアドソースと交換します。

また、プレイする段階でリスクしか無い冬パッケージはより軽いコストで同じ打点の出る《戦列の鷲》に替えます。

in:

・《森の中へ》

実質妨害な上に勝ち手段の根絶まで付いてる。

最重要カード。

・《海触腐食》

妨害合戦の発生がほぼ必ず最終局面になる分には2コストも軽い。

・《ペンギンフォース》

こちらもここまで長引くマッチでは先手も後手も関係無い。

重ね引いたら《蛇知恵》で戻すなり頑張って適当な所で消費するなりしよう。

・《冬への備え》

アドソースはあればあるだけ欲しい。

こういうマッチのためのカード。

・《思い馳せる情景》

《森の中へ》など状況に即したクリティカルな応手に対応出来る上、

ゾウプランへの対策で《淘汰》も入れた場合はそこへのアクセス手段にもなるため

二方向のプランへの対策を同時に補強出来る。

無理にでも入れる。

・《戦列の鷲》

殴って来ない相手には《冬将軍》の上位互換。

殴って来ないと断定出来る分には。

結局ギャンブル。

...一応メイン戦を落としている場合はワンチャン早期決着からの巻き返しの目が作れるので

リスクを冒すだけの動機が無いわけでもない。out:

・《鉄檻》

不要牌筆頭。

一応余ったゾウでのクソビートに備えて1~2枚は残す。

・《噴水》

戻すものが無い。

・《冬》《冬将軍》

相手が四つ子で来ると分かっている分には邪魔でしかない。鷲に替えたい。

とはいえゾウプランへの切替の可能性も考えると実はそこまで現実的でない。

結局ギャンブル。

・《猿知恵》

枠が足りなければここを適当に減らそう。その他

ここまでで挙げたもの以外にも仮想敵となり得るものは数多く存在します。

以下にその一部を列挙しますが、

・安定した構築が見つかっていない

・相性的に圧倒的に有利

・そこまで大会に持ち込まれると思えない

などの理由から詳細への言及は見送りました。

・【赤緑イーグル】

《戦列の鷲》周りのギミックをフルに活用したコンボ搭載型ビートダウンです。

ギミックが複雑かつ必要パーツが限られているためレオスト程の安定性はありませんが、コンボそのものの殺傷能力と速さは環境随一と言っても過言ではないでしょう。

冬視点では【赤緑ゾウ】同様かそれ以上に図と地が綺麗に反転する相手なので、現状そこまで警戒する必要は無いでしょう。

・【ナイトイーグル】

こちらも【戦列の鷲】を中核に据えた緑単色のビートダウンです。公式のサンプルデッキとして発表されたのを期に使われ始め、現在でも一定数の愛好家が存在します。

【赤緑イーグル】に対して赤い鷲カードが入らない分ギミック要素が抑えられていますが、代わりに領土面の不安定さが解消され、夜要素を濃くした事で一定の対応力も獲得しています。

冬視点では対話の材料自体は十分に用意されているものの、構造的には妨害の有無の差で主導権を握りやすいこちらが有利となります。

・【青緑イーグル】/【イーグルクロックパーミッション】

動物枠をゾウではなく鷲に頼った青緑クロックパーミッションです。イーグルビートダウンの一種とも言えます。

鷲パッケージを詰め込んだ化け鷲コンボ搭載型と動物枠を最低限に絞って残りを妨害とドロソで固めた純戦列型の2種の構築が存在します。

化け鷲コンボ搭載型は図と地が綺麗に分かれている上、無駄引きもしがちな分比較的楽な相手ですが、

純戦列型の方は前述の冬ミラーのサイドプランをメインからやられているような物なので決して警戒に値しない相手ではありません。

・【クロコダイルコントロール】(通称クロコン)

《帝王クロコダイルⅡ世》をフィニッシャーに据えたパーミッション構造のコントロールです。

特に固定のリストが定着している訳でもないので様々な構築が考えられますが、クロコダイルで殴り切るコンセプトを徹底する事を考えると基本的にオーソドックスな除去コンの形を取る事になるでしょう。

冬対面においては片方のフィニッシャーがもう片方を無力化する性質を持つため冬側が負ける事は殆ど無く、

実戦ではクロコ側は冬対面と見た時点でそそくさと投了し、コンセプトの段階から根本的に構成を組み替えた上でサイド戦に移行する必要があります。

仮に大会で当たったとして、お相手が構築段階でそこまで気付いた上で適切なサイドプランにまで到達している可能性は低かったでしょう。

・【赤緑ゾウ】

赤単の動物枠にゾウパッケージを投入したもので、

いわゆるACG版の【ステロイド】のようなものと言えます。

ゾウパッケージの分で火力枠が大きく削れている上に攻め手も遅く、冬視点では赤単の怖い部分が軒並み弱体化したようなものなので楽な相手です。

大会に持ち込むにあたって想定しておくべきと考えていた相手は大体以上になります。

次項からは実際の東京大会での環境についてお話しさせていただきます。

大阪大会でのレオスト優勝、そして未曾有のゾウブーム。

これを受けて、東京大会の参加者達が導き出した回答がどのようなものだったのかを見ていきましょう。

④実際の環境について

(記4oung8yro444)

まずは各参加者の使用デッキから。

当対戦サーバーにおいて、大会に出た各メンバーで目にした分をリストアップし、分かる範囲でまとめたものが以下となります。

成績順だけでは分かり辛いのでデッキタイプ順に並べ替え、タイプ毎の使用率と勝率もまとめておきましょう。

最も使用率が高いのはまさかの【冬眠コントロール】、

優勝デッキの【蔵馬ループ】を除けば勝率も最高の最強最多勢力と言えます。

何ならこの【蔵馬ループ】もコンセプト上冬コンから冬を抜いた変種と見る事が出来るため合算で計上してもさほど不自然はありません。アーキタイプ単位で【青緑ジェイル】の括りでカウントするのもアリでしょう。この場合、トップメタと優勝のいずれも【青緑ジェイル】であると言えます。

細かく見ると青単冬や青赤冬、青赤緑冬のような変種も存在しますが、【蔵馬ループ】も数えて青緑を含むものだけ数えても7人、色の括りを無くして【ジェイル】としてカウントすれば9人、いずれにせよ最多勢力には変わりありません。

次点ではバーン系とイーグルが最多勢力となっていますが、いずれも勝率はゾウに劣るようです。さらに細かく見るとイーグルは赤緑4人青緑1人ナイトイーグル1人と散っている一方、

バーンに関しては変種の赤白ウィニーや赤緑ロックバーンと合わせれば10人なので実質最多勢力かも知れません。

ゾウの方も色で区分けすると青緑3人と赤緑1人緑単1人で、

青緑ゾウの平均得点は8点となります。

ジェイル以外もアーキタイプで括ってみると、

クロックパーミッションは4人で合計31点の平均7.75点、

赤緑ビートダウンは5人で合計31点、平均6.2点となります。

レオストは3人の平均5.333...点と控え目ですが、ここは当初の予想通りですね。

冬眠コントロール、青緑ジェイル

当初はどうせ少数勢力、居てもそうは勝たないだろうと軽く見ていたものですが、蓋を開けれてみれば少数勢力どころかトップメタ、top4も全員【青緑ジェイル】という始末。

はい、全くもってアテが外れました。

上位デッキ解説担当のスタッフの方も似たようなデッキ4つ、同じデッキ3つ分それぞれ解説を書く事になって大変だったと思います。

そもそも何故こんな事になったかといえばですが、

冷静に我々のデッキ選択理由を思い返せば理屈は単純、レオストが要警戒となればまず真っ先に手が伸びるのは妨害入りの重コントロール、なおかつ他の相手にも全面的に丸いとなればそれはもう使う以外無いでしょう。

結局みんな考える事は同じ、という所に考えが至らなかったのは我々の目算が甘かったと言えます。

勝率に関しても、今になって考えてみると大会直前辺りの練習の段階から負け越しとかではなく一回の負けに疑問を呈するレベルの異常な勝率やサーバー内ボスラッシュ全勝と既に覇権デッキとしての片鱗をのぞかせており、

最終的にtop4を独占する事になったのもさほど不思議な結果ではなかったのかも知れません。

各アーキタイプ中で構築のバリエーションが最も多かったのも特筆事項で、《冬》入りの純粋な冬コンだけに絞っても青単、青赤、青緑赤と未知の型が3つも見られました。

元々この手の重コントロールは色変えや細かい枚数調整で個性を出しやすい性質のデッキでもあるので特段そこまで考えられないような話でもなく、

特に定まった環境やノウハウが提示されていない中で実験的な試みとして組まれたような所もあるのでしょうが、

それにしても冬コンの構築にはまだまだ開拓され切っていない部分があるという事なのかも知れません。

実際目にしたものだと、決勝卓で【蔵馬ループ】と対戦していた青単冬はアドソース不採用による不利を《夜襲》でカバーしつつ、サイドから赤をタッチして四つ子プランによる奇襲性を持たせていたのが印象的でした。

コントロールというデッキタイプの性質上、アドソースの不採用はコンセプトの破綻を意味しており、それを余儀なくされる青単色のコントロールの構築は実現不可能と考えていたものですが、こうして実際に上位卓まで登って来たのを見た以上は構造的に何らかの正当性があったのだろうと認めざるを得ません。

考えられる事としては恐らく《冬》による図と地の反転が擬似的にアドソースとして機能していたか、

もしくは仮にコントロールとしては破綻していたとしても、構築自体は妨害と手札破壊を搭載したミッドレンジのようなものとして成立していた、という事なのでしょうか。

青赤緑の火力入り冬コンというのも一見多色領土の多さから足回りに無理がありそうに見えますが、その実3ターン目以降のムーブインを前提として割り切った構築なら不可能ではない、というのは盲点でした。

青赤にしろ青緑赤にしろ、現状の環境では火力を除去枠に据える構築がレオスト相手に強くないのが難点ですが、初手で着地してしまった《狐火》への対処のし辛さを考えればある種純正冬コンの弱点を補完した構築と言えるかも知れません。

バーン

結果としては冬に次いで人数の多い最多勢力となりましたが、ここは概ね予想通り。

戦績に関しても元々レオスト以外ならどのデッキにもある程度勝てるデッキであり、冬コン視点における要警戒対象だった事を考えれば特に疑問が出るような勝率ではないでしょう。

細かく見ると21番の方の7点中心にそれ以上と以下が綺麗に分かれ、勝っている側と負けている側が同じだけ居る形になりますが、デッキの要求スキルを考えればこれも想定の範疇です。

我々が散々警戒を強いられ、デッキ構造の見直しすら強いられた赤白ウィニーの方はというと、こちらも予想通りの使用率ですが、

使用者の片方が最終戦でドロップしている事も加味すれば大体バーンと同程度に勝てているものと言え、ジェイルとゾウが向かい風だった割にはかなり活躍出来ていた方だったと言えるでしょう。

青緑ゾウ

当初冬コンの天敵と目されていた青緑ゾウですが、確かに平均得点では実質2番手と言える戦績にはなったものの結局4勝ラインを超えられた参加者は居らず、

環境的には追い風に見える割にあまり振るわなかったように思えます。

ここから青緑ゾウが冬コンの天敵たり得なかったと断じるにはまだ時期尚早と言えるでしょう。

イーグルビートダウン

戦績自体はそこまでだったものの、バーンに次いで人数が多かったのは意外な結果でした。

考えられる事としては恐らく冬コンと同じで、

レオスト対面においてお互い同じキルターンを持ちながら一方的に相手に干渉できる強みがある事から

レオスト環境への回答として持ち込まれたものなのではないかと推測出来ます。

色の分布

アーキタイプ毎の分析は一旦ここで終わりにして、最後に色別の使用率を見てみましょう。

...はい、青緑が最多の最強ですね。

構築済みの段階で2つもデッキセットが存在し、何なら青系の括りだとクロコンも合わせて3つ、イグビも青緑に換装可能、という時点でそりゃそうなるわという感じです。

レオスト収録の《孤独鍋》も緑なのがさらに拍車を掛けているようにも思えます。

一応単色単位でも数えてみると最多は緑22人、時点で青18人と赤17人、一番少ないのは白6人になります。

基本的にはビート向けの動物枠とコントロール向けのアドソースを独占している緑をベースに、サポート枠で青の妨害か赤のバーン要素を足す形になり、

それ以外で単色が組めるのは赤単と白単だが白の方は不人気、といった具合でしょうか。

まとめると特段何か変な事があった訳でもなくカードプールの偏りに沿った結果となった形と言えるでしょう。

今後の追加次第では色のバリエーションがここから増えていく可能性も大いにあるので、第二弾以降にも期待したい所です。

さて、環境周りの話も大体終わりましたので

ここからは書き手を筆者各自に任せ、各々の対戦内容に話題を移す事にします。

⑤戦績(各自)

戦績(イーベル)

1戦目:緑単化け鷲ワンショット(2勝)

初手からいきなりチームメンバーの手練れに当たったことに絶望しながらスタートした第一線。

1本目、鉄檻でイーグルワンショットを足止めしつつ、冬を着地させることに成功。そのまま殴りきって試合を畳む。

2本目、コンボの起点となる《鷲の卵》《鷲の雛》を的確につぶすため殴打をサイドデッキから投入。マリガン時点で握り込むことに成功。最上のスタートとなったが、最速のプレイングミスをかます。

先手2ターン目の相手ターン中《鷲の卵》に《殴打》を打ち込む。当然相手は能力を起動し2枚目の卵をハンドに加える。なんと驚きの1対0交換です。主婦も飛びつくお買い得っぷり……正直、血の気がひきましたね。

その後、何とか森の中へなどでリカバリーして冬まで到達。勝利したものの、生きた心地のしないマッチアップでした。

初戦を2連勝で切り抜けます。

2戦目:緑単四つ子ワンショット(2勝)

1本目。初動小象スタートでビートを警戒したものの、一向に盤面に展開するそぶりが無いことで四つ子コンボと断定。

このマッチではやることは決まっていて《森の中へ》をドロソで探し四つ子を妨害することです。

プラン通り四つ子に《森の中へ》を合わせ打ち。象教皇を4枚除外させたことで勝ち筋をほぼ潰しました。そのまま冬を着地させて殴り勝ち。1本目を取ります。

2本目、サイドチェンジで大いに悩みます。象パッケージはサイドチェンジからの振り幅が多く、それによって対策が異なるからでです。

検討の結果、ビートへのガードを上げたまま《森の中へ》の増量で四つ子への対策手段を増やします。

対する相手はメインギミックは四つ子のまま。コントロール対策に《夜襲》を採用してきたことが序盤の動きで判断できました。

先行3ターン目には《象教皇》を揃えて、前方確認で《夜襲》を打ってきます。

この場合妨害を打って手札を覗かせないことがセオリーですが、私の手札の妨害は《森の中へ》のみ、ドロソで妨害を探すか選択を迫られます。

が、ここでドロソを打って、妨害を引けたとしてもアクティブな札とは限らない。

ここで《森の中へ》を打ち、このターンは『何もしないでくれ』と願うことにします。

《夜襲》ではドロソを落とさせ、次ターン、別のドロソで次のターン以降の妨害を探し、何とか妨害に到達し、延命。

最終的に1本目と同じく四つ子に対して《森の中へ》を打ち込み、そのまま《冬将軍》で殴りきって勝利。

4連勝で3戦目へ向かいます。

3戦目:青緑冬眠コントロール(1勝1敗)

昼休み中に発表されたマッチアップで私は頭を抱えました。なにせこの記事を共同で書いているヤンパイさんが対面で座ることが確定したんですね。

一緒に調整してたから手の内はほぼ知られてるし、なにより冬コンのミラーは差のつき方が細かすぎて神経が磨り減ります。

勝利はかなり綱渡りしないと勝ち取れないことは明白でした。

1本目。先手を取った相手はドロソを回し、先行してライフレースを進めるプランニングを取っているように見えました。

そのためこちらもドロソを合わせ打ち。妨害合戦に備えます。

第一の攻防は《冬》の置き合い。これをお互いに捌く。

第二の攻防は『冬への備えループ』の打ち消し合い。お互いに1枚づつ《冬への備え》使用し、ループは不成立になる。

両者ともに今ある山札でのみで戦うことになります。

最後の攻防では私が3枚目の《冬》を投げ《冬将軍》にアクセス。このままライブラリでも巻き返しができなくなった相手が投了。

辛くも1本目を取ることに成功します。

2本目。負け先を取った冬コンが取るプランはイーグルを先手で投げ、ライフレースで速やかに畳むことだと推定。

そうなると《鉄檻》は抜けず《森の中へ》と《淘汰》をサイドから投入して試合に臨みます。

試合中盤イーグルを展開するための妨害合戦に敗北したものの、返しのターンで《鉄檻》を設置することに成功。

試合を引き延ばすことはできたものの《噴水》や追加のイーグル、極めつけは《淘汰》を妨害され、盤面で押し切られて決着。

この時点で残り時間がほぼないことがアナウンスされ、引き分けでこのマッチを終えます。

4戦目:レオストーム(2勝)

仮想敵の1つだったレオストームにここで衝突します。

先行を取った1本目。デッキコンセプト通りに1ターン目ドロソ、2ターン目貯め瓶、3ターン目鉄檻と繋ぐ。

レオストームにまともな行動を許さずにリソースを刈り取っていきます。勢いのまま《冬》に到達しそのまま速やかに試合を畳む。

2本目。対戦相手は《夜の使者》を複数採用。鉄檻を裏返す戦略を狙ってきます。

私のターンに抜け目なく《夜の使者》を打ち込みに来るので、返しに妨害を打ち込む、または通して展開を誘発させた後《森の中へ》で逃げるなど状況に応じて対応。

最終的に相手のリソースが尽きた所で《冬》を設置。相手のデッキトップを妨害で封殺しつつ、《冬将軍》で殴り勝つ。

コンセプト通りの勝利に手ごたえを感じつつ最終戦へ。

5戦目:青緑ゾウさんビートダウン(2勝)

1本目。青緑象であることは相手の初動から明確で、教科書通りに鉄檻を設置したものの、相手の展開が続いていき苦しい戦いを強いられます。

鉄檻が維持できずに破棄、《冬》へたどり着くための《森からの贈り物》《蛇知恵》を完璧に妨害され、象たちが一斉に殴り掛かり、残りライフ1まで追い詰められます。

ここで引けなければ敗北といったタイミングでデッキトップから《冬》が手元に舞い込み、そのまま設置。お相手は《冬》をどかす手段がないとのことで投了。

2本目。相手側がビートからコンボへ変更することを警戒していたが、ビートのまま勝負しにきたことを序盤から見せつける象展開。

この動きを見てから鉄檻を設置。今度は難なくライフをキープしながら《冬》へたどり着きそのままゲームエンド。

このマッチアップを勝てたのは相手が《噴水》を採ってなかったことが要因だった気がしていて、連勝したものの薄氷の上の勝利だったと思います。

最終結果としては4勝1分け(3位)として大会を終えました。

戦績(4oung8yro444)

0戦目:起床

私個人の生活リズムの問題として、大会受付の10:30という時刻、正確にはそこに準備時間と移動時間を加味した起床時刻8:00という要求がだいぶ無理のあるものであり、だいたい大会2週間前あたりから練習もそこそこに睡眠時刻の調整を強いられる事になった。

そして当日どうなったかというと、ちゃんと所定の時刻に眠りについたまでは良いが緊張からか2時間程で中途覚醒を起こして以降碌に寝付けず、 遅刻自体は防げたものの若干寝不足の状態で大会に臨むことになった。

前準備の進捗状況としては前日の段階でデッキリストの記入を済ませた後、バーン、ゾウビ、四つ子相手のサイド入替の整理と記録まで終わっており、 移動中は漫然と冬ミラーの立ち回りについて、大方冬将軍の捌き合いの末にループを決めた方が勝つという結論には既に到達していたものの、後手を取った時にデッキ切れと領土差の優位をどうやって崩せたものかと考えを巡らせるも結局分かんないなーとなっていた気がする。

1戦目:青緑夜ゾウ(サイド四つ子) 〇〇

当サーバーでは大阪大会直前の時点で完成度の高いリストが持ち込まれていたのもあって研究も練習も十分に行き届いている対面であり、

この試合でも1本目は練習通りに鉄檻を通るタイミングで通しつつ、冬の着地まで難無く到達して投了のお言葉を引き出すに至った。

サイド後は基礎領土が見えたので大方四つ子が来るだろうと高を括りつつも、先後手の問題もあるしと冬パッケージは抜かず、確か四つ子重視気味のサイドに一枚だけブタさんのしっぽを挿すような入替をした記憶がある。

結果としては実際四つ子だったが、サブの勝ち筋としてあえて戦傷を残したとの事で、

2本目は2ターン目に素出しされたそいつを設計図からのしっぽで返すに始まり、冬で無駄引きとなったゾウを抱えさせながら四つ子への森中で象教皇を消し飛ばして完封する形になった。

ちなみにお相手は遊戯王の経験はあるがmtgやその類のタイトルには触れた事が無く、妨害との付き合い方には難儀しているとの事だった。mtg出身者の役得として、こういうのを見ると独特の栄養が得られるような所がある。気に入ったようなら今後も楽しんでいってもらえると嬉しい。

対面で見ている分には一応ある程度使いこなせていたようには思えたが、確かに手札上限の問題に気付かれて待ちに入られていたら危なかったかも知れない。

デッキの方は対戦中はてっきりこちらで慣れ親しんだあのリストだと思っていたが後で聞いたらオリジナルだったそうで、しかし結局メインもサイドも噴水が入っていないのは同じだった。

2戦目:青緑夜ゾウ ○×○

またまた青緑夜ゾウ。乗り手は大会直前あたりから対戦サーバーに顔を出すようになった方で、最初に対戦した時も絶対的有利の筈の青単クロコンであと一枚差の所まで持っていかれた事があるなど、中々に油断できないお相手と言える。今回に関しても終始臨機応変にプレイされ、全体的に厳しいゲームを強いられる事になった。

ちなみに本人曰く本当は今回もクロコンで出たかったが一応これもクロコレスなのでとの事。

アドリブも多く要求されて楽しい試合にはなったが、残念ながら内容の大部を忘れているため書ける事は少ない。

1本目は割と早く済んだと思う。冬が着地して即投了されたのは憶えている。

2本目は確か四つ子とゾウでそれぞれどっちつかずなサイドで臨み、そして今回はゾウプランで来られる事になった。確か先後手で先手はゾウ、後手は四つ子だったか。結果としてはマッチ内容の理解が足らず敗北、仮想敵項で書いた噴水周りの話もこの試合で学んだものに他ならない。

手札の噴水をゾウに撃つか鉄檻の延命に回すか迷っていた時に巻物がプレイされ、噴水で戻せるから通すか、と終止噴水で睨む先が動き続けていたのが印象に残っている。鉄檻の運用でも破棄してからの事をあまり考えず、舐めた動きをし過ぎていた気がする。明らか劣勢になっても判別できず、投了せずに粘ってしまったのが3本目に響いてしまったのでこれも良くない。

3本目は確かそうか、ゾウかとサイドをゾウに寄せようとして、実際どうしたのかは忘れた。実際出てきたのもゾウだったか四つ子だったかも記憶が定かでないが、前述の先後手の話を踏まえるとたぶん四つ子だろう。それも純四つ子とは行かず、素出し戦傷+噴水も交えつつ最後の一押しとしての四つ子だった気がする。

制限時間ギリギリになってお相手が孤独鍋と冬ソナを連射し始め、頼む~早く終わってくれ~と祈る場面があったのは憶えていて、当然決着が付いたのはそのすぐ後だった筈。

結局どうやって勝ったのかは今でも憶えていない。

3戦目:冬季監獄 ○×-

昼休みの軽食を済ませた後は大好物のコントロールミラー、乗り手は本記事共著のイーベルさん。ちなみに向こうの冬コンは冬季監獄で、こちらのはUG(青緑)ジェイル。

共著でやらせて貰っている中記事に書くのも悪い気がするが、前置きとしてこのイーベルさんについて少し書いておくと、彼は5月の東京ビッグサイトでの体験会2日目で当サーバーから一緒に参加したうちの一人だ。

冬コン周りではというと、私の方がmtgでパイルのやり取りに触れて長い分妨害やアドソースの扱いに利がある一方、未経験の状態で必要に迫られたのもあってか、最近ではデッキへの考察と理解は彼の方が一歩進んでいるように思えた。実際今の鉄檻冬コンの原型を作ったのは彼の方だし、サイド鷲プランを先に実戦で実行したのも彼の方だったと認識している。

対戦では大概こちらが動きの理解度で圧殺しては向こうが新手法を持ち込んで分からん殺しを食らい、それを学習したこちらが再び勝ち…という具合のやり取りを繰り返す形になっている。大会当日の時点では、その数日前に試験的に行われたサーバー内ボスラッシュでLO合戦を冬ソナのセルフ妨害で制され負け、これを学習してやり返した後という状態だった。

試合の話に戻ろう。

ダイスロールで先手を貰いまずは一安心、お相手の嫌がる仕草から見解の一致も確認。2つの優位の崩し方が見つからず仕舞なのが不安要素だったが考える必要が無くなり、基本的にはこちらから余計な事をしなければ勝てそうに見える形。

1本目の序盤はデッキ枚数の優位を徹底的に意識し、手札上限回避の貯め瓶設置ぐらいは行うものの、常時お互いの墓地と手札枚数に気を配りつつ、ドロソは必ず向こうが一発撃ったのを後追いする形で処理していった。

確か最初のポカはこちらが手札上限の回避手段として手札6枚から冬ソナセルフ妨害を試みた所。これ自体は通ったものの、後で聞いた話ではここが余計だったらしく、お相手はこれをシグナルと見て猿知恵を3連発、おいおいそれは自殺行為なんじゃねえのとこちらも調子に乗り始める。

2つ目のポカは2度目の冬ソナセルフ妨害。ここに充てた氷を相手の氷で妨害され、そこで引いた不適正を冬ソナに撃たず諦めてしまったのが今回の直接的な敗因だろう。

ループ合戦の優位は失ったが引き換えに手札の優位を得た、という事で今度は冬の展開を決行し、これは定着。

その後お相手は冬ソナをなんと素撃ち、これでループの脅威も無くなったという事で、あとは鉄檻を妨害して冬将軍の攻撃を通していくだけになるものと思われた。

結果として、これは誤りだった。こちらの攻撃に対してお相手は森中と鉄檻に加え冬将軍の相討ちで対応、相討った分は抱えていた2体目で相殺するものの、向こうの鉄檻を妨害していく間にこちらの鉄檻が無駄引きとなって妨害が引けず、お相手が最後の冬ソナで鉄檻2枚を回収した所でふと山札を見ればどこで見誤ったのかデッキ枚数もこちらの負け。

どうやら今回はこちらのゲーム理解が一歩足りなかったようだ。投了。

サーバーから優勝者が出て欲しい気持ちも少しはあったので2本目に入る段階でマッチ投了を少し検討するも、結局引き下がれずサイド鷲プランを決行、冬着地後の保険として冬パッケージを1ペアだけ残した。

爆速で勝てればワンチャン3戦目まで行けるため、まずは鷲の最速着地を狙うもまたもやここで失敗。2ターン目の水平線から沼地を確認、ムーブインを嫌ってこれを秒で下に送ってしまい、結局鷲は数ターン後の泥臭い妨害合戦の末に着地する事になった。最速着地を逃した後で追加の鷲を立て続けに2枚引き、確か通す過程で1枚ぐらい喰わせた気がする。

結局試合自体は淘汰の妨害に成功して1本取り返す事に成功するも、3本目に入る時間は残っておらず痛み分けという形になった。

デッキへの理解は負けても妨害の扱いならまだ負けねえ、とでもまとめたくなる格好だが、実際の内容としては鷲の最速着地失敗に始まり、どうでも良い森中に妨害を貢ぎ、あと一体場に出せば噴水からワンパンの盤面が作れる所で手札から溢れた4体目の鷲を捨て、最後の一撃も噴水一発で終わる鉄檻に妨害を放って運良く大丈夫だっただけという体たらく、実質カスのACGであるものと言う他無い。マッチは引き分けで済んだがゲーム的には完敗である。

4戦目:青緑夜四つ子ワンショット ○-

3戦目で全勝の目が消えたものの、一応まだワンチャン4-0卓が引き分けて優勝4-0-1が4人のパターンも無くもない。依然負けが許されないのは変わらず、その上もう引き分けを許す余裕も残っていない状態である。

そんな中次のお相手はなんと大会未経験の初心者さんとの事で、しかもデッキは四つ子ワンショット。そして所作もやっぱりたどたどしい。

わざわざ興味を持って足を運んで貰えて有難い限りだが、とはいえこの場に限っては最も危険な部類の相手であり、勿論この卓についている時点で初心者だからと油断してもいけない。

序盤の展開から四つ子と判断、恐らく時間のかかるマッチだから気持ち急ぎ目にと軽く頭を下げ、以降は四つ子対面として最低限の警戒はしつつ、お相手にサーチ時の公開情報やカットなどのお作法を教えながら時間内の終了を祈り続ける運びとなった。

結果としては間に合い、1本目は早期に撃たれた四つ子に森中を当て、2本目は基礎領土の不採用から四つ子を撃たれる心配がなくなり、残りのゾウの群れを貯め瓶と鉄檻でのらりくらりと躱し続けて時間切れまで耐え続ける形だったと思う。

印象に残っている点として、確か2本目だったかで貴族象のサーチ2回か3回連射して無理矢理象教皇を墓地に揃える動きをされた事があった。

この動き自体は悪手と言えるものの、注目すべきはこの後の展開。こちらが手札上限の回避に苦戦している間の数ターン、サーチの連鎖でスカスカになったお相手の手札がみるみる回復していき、補充フェイズのドローしか行っていないにも関わらず最終的には6対6に戻ってしまったのである。

今後ACGのアドバンテージ観を理解していく上で何かしらの示唆となるかも知れない。

5戦目:赤白狸ウィニー ○×○

最終戦で対面した相手はこれまたビッグサイトの時のサーバー民の一人。

その中で唯一ティーチングを蹴ってフリプに興じていた二人の片方でもあり、そしてもう片方は私。確かに最後はこうでなきゃと納得しつつ、もし全勝していればここに辿り着く事も無かったのもまた事実、隣卓のイーベルさんを横目にあーなるほど?という心持ちで試合に臨む事になった。

1本目は狐火の着地から始まり、次に出てきたのは素引きの大喰らいの大熊。以降しばらくこれの対処に苦心し、森中を鉄檻代わりに消費しつつ、噴水で熊を戻すも結局妨害を引けず、再度の着地を防ぐ事は出来なかった。

こうなってはもう仕方が無いので、貯め瓶の回復は諦めてフルタップで冬の着地を決行。狐火で削られた分を冬将軍のクロックで削りに行くも、ここで計算ミスが発覚。どこで計算が狂ったのか、あと一撃という所で残ライフ1に狐火の誘発が襲い掛かる。

一応狐火のダメージはATK参照なので、噴水で戻せば参照先不在で耐えられる形だが、生憎その噴水は既に熊に切って墓地に落ちている。土壇場で冬ソナをプレイして回収し、解決前に亀知恵でシャッフルしてドロソを連打するも見つからない。

辛うじて2枚抱えていた森中を切って耐えたは良いものの、ダメージ軽減効果はこちらの冬将軍にも適用されるため、今後同じように耐え続けている限り反撃の機会も一切訪れない事になる。

投了の二文字が頭をちらつく中、2枚目の森中を切りながら再び噴水を探すも見つからず、これは死んだかなと思ったらお相手が先に焼け死んでいた。よく見たら向こうも残ライフが1だったらしい。なんか勝った。

サイド後は正直あまり記憶に残っていない。2戦目は威圧と熊で貯め瓶を阻害されならがら焼き討ちと大炎上の連射で早々に焼き殺されたのは憶えている。確か決勝卓の方で四つ子っぽいデッキ(青単冬)が最後の一撃を放っているのが目に入ったのもこの辺りで、この時点でどう転んでも優勝の目が無くなったのは理解出来た。

3戦目は呆気ないもので、軽い妨害合戦の後に冬が通って以降お相手が沈黙し、貯め瓶のカウントにもどうぞの一言。一体何を待っているのかと身構えつつドロソを回すも、しまいには貯め瓶の爆破までついぞ対応される事は無く、素引きの冬将軍で難無く最後まで殴り切ってしまった。

(ちなみにこの冬将軍だが、確かサイド後1枚にしたのが何かのはずみで墓地に落ち、冬ソナで回収するまで冬の着地を待てなかった結果、後からノロノロと探す羽目になったものと記憶している。)

最終結果は4-0-1の2位、優勝は出来なかったがまあいい感じの成績にはなった。

とはいえ実際の試合ではイーベルさんに完敗した形なので、大会に関してもこれで勝ったとは全く思っていない。

⑥各自の感想

イーベル

練習や検証に時間をかけた分ちゃんと結果を出せてホッとしています。

ACGはやればやるだけ味がして、ケア一つ取ってもこれは~をケアするから打つ、打たないといった判断が細かくできる所がかなり好きですね。

12月からのリリースで本物のカードに触れ、実際の大会に参加して、打ち上げで酒飲んで“あの世界の中に俺もいる”って気分を早く味わえたらいいなぁ……って思いますね。

ヤンパイ

準備段階では優勝しか目に入っておらず、負けに対して過度に不安を覚えていたものですが、いざ当日になってみるとそんなのどうでも良くなるぐらい楽しかったです。やっぱり対面で顔を合わせてやる試合はいいですね。

大会独特の緊張感もあって、同じゲームでも普段と全然違って見えました。

冬コンの変種のような新しい試みが見れたのも大満足で、このサーバーでも案外ここだけでは見つからない事が結構あるんだなと。

ただ一つ心残りな事として初見のデッキに殆ど全く当たれず(一応噴水入りゾウは初対戦でしたが)、冬コンなんてこれだけ選り取り見取りだったのにミラーもイーベルさんと当たった一回だけ、それに引き換え優勝のbitt氏の当たりを見てくださいよ、青赤冬、5n枚冬、青緑鷲、冬、青単冬…は~ぁ…

チックショォォォォォォ

何だよ次から次へと全方位的に多種多様な冬コン踏みやがって、鷲も鷲でコントロール気味の構築だし。俺だって未知のコントロールと構築の読み合いしたかったわ。

というか蔵馬ループも蔵馬ループでぶっちゃけこれが一番面白いし、実戦で目にする前にリスト内容のネタバレを甘んじて受ける事になったのが非常に残念です。

こういうイベントにでもならないと見れないものもあると分かった事ですし、早く次の大会開催されないかな…という感じです。

とはいえ発売前枠でやるにしても発送までもうそんなに時間も空いてないですし、発送直後にいきなりイベントをなんていうのも流石に早過ぎて無理が……うん?

宣伝:三日天下杯

(記4oung8yro444)

#アニマルカードゲーム#カードゲームうさぎ

— P.P (@PP85982551) November 8, 2024

かなり気が早いですが、非公式で大会を行いたいと考えています。皆さん、拡散お願いします。皆で三日天下になろう!https://t.co/zE0U7C2ljV pic.twitter.com/YzGBTDhYOa

次の大会がどうとか書いてたらちょうどP.P君(サーバー管理人)から宣伝の要請が。そういえばありましたねこんなの。

ちょうど私がサーバーに来た頃にメンバーの一人が妄想として垂れ流したのが事の発端で、流石に文字通り3日後は無理だから原作に因んで13日後とかにしようか、みたいな話になったものですが、それが知らない間にもうみんな既に企画されている前提になっていた訳です。そこからもう6か月経つ事になるので本当に速いものですね。

発送後すぐで大会やってもらえるのは凄く有難い話なのですが、現状クラファン発送日が未定な以上開催日も未定、規模も分からないから時間も試合形式も制限時間もあくまで想定と色々未定で詳細は後日発送後発表との事、これは困ります。

P.P君は3回戦想定なんて言ってますが、少なくともうちのサーバーのメンバーの大半はクラファン入金済みで、そのうちやる気がある中でもプロキシを刷るまでには至らず対戦卓に入って来なかった面子も相当な数いる訳ですよ?普通に考えて、想像できる範囲でもこれまでのサーバー内大会なんか比じゃない規模になりますよ。本当に3回戦で済みますかね?

という事で、とりあえず今のうちでも出来るのは需要の確認。

今の段階で少しでも興味を持たれている方は本項冒頭の宣伝ツイートへのいいねやRTなど、何かしら参加の意思表示になり得るものを示して頂けると大会の規模の想定がしやすくなり、大変助かります。もしくはこちらの方でP.P君を小突いてアンケートなど出させるかも知れません。

当discordサーバーに入って頂くのも良いでしょう。三日天下杯も当サーバーの方で行うため、大会参加をお考えの方は是非こちらもご検討下さい!

↓↓↓↓↓↓当該サーバーはこちら↓↓↓↓↓↓

(鯖主P.P君による補足)

大会とは銘打ってはいますがお気軽・誰でも歓迎なんでそんなガチじゃなくて全然大丈夫です!面白いデッキを見しておくれ。当然、ガチでも大丈夫です!

初心者でもお気軽に、知り合いでクラファンを買っている人がいたら気軽にご参加ください。(そもそもまだ現行されてないから初心者しかいないはず。)

もし、トナメル(大会運営に使用するサイト)やディスコードの使い方・リモート対戦のやり方がわからない方はお早めにサーバーに入っていただけると、こちらもサポートができますので、気軽に入ってお声がけください。

下記に私が書いたDNAの記事を置いておきます。(雑だけど許して。)

現状、情報が確定していない部分が多く、詳細はおそらく私のXから発信されると思うのでご興味がある方はフォローしていただけると幸いです。

再三のお願いにはなりますが、今回の三日天下杯、出来ればたくさんの人に参加してもらいたいので、もし参加する気がなくとも(ある方がうれしいけど)拡散をしていただけると大変喜びます。どうかよろしくお願いいたします。

https://twitter.com/PP85982551

チームの入会方法

① 上記ディスコに入る。(ACGコミュニティも兼ねている場所なので、ACG好きならチームに興味ない人もここには入ってください!)

②サーバ内のロール付与チャンネルでチームロールをつける。(わからなかったらディスコで気軽に聞いてください。)

③入会できる。自己紹介などを忘れずに。

ライター紹介

イーベル

絵と小説を書くタイプのヲタク。最近は紙をしばきながら絵を描いている。

4oung8yro444(ヤンパイ)

mtg歴6年。火力と妨害と更地が大好き、得意料理は妨害バーン。

勝ち手段など要らない。

毎週投稿してます。面白かったらフォローといいねと拡散お願いします。m(__)m