テレワークゆり物語 (59)テレワークとリモートワークの違い

「テレワーク」と「リモートワーク」って、同じ意味?

検索してみると、「ほぼ同じ」と書いているところが少なくない。おそらく多くの人は区別していないのだろう。言葉は生き物なので、細かく言うつもりはない。言うつもりはないが、長年テレワークを推進してきた田澤由利としては、「こだわり」がある。

結論からいうと・・・

「テレワーク」は、国として定義をしている「造語」であり、日本の政策として取り組んでいるもの。

「リモートワーク」は、「リモート(遠隔)」と「ワーク(仕事)」を組み合わせた、一般的な複合語。特に定義はされていない。

また、「リモートワーク」は時間の概念はないが、「テレワーク」には、時間の概念が組み込まれている。

そして、その定義には、日本の未来の働き方に向けた「思い」がつまっている(と私は思っている)。ここからが「こだわり」。

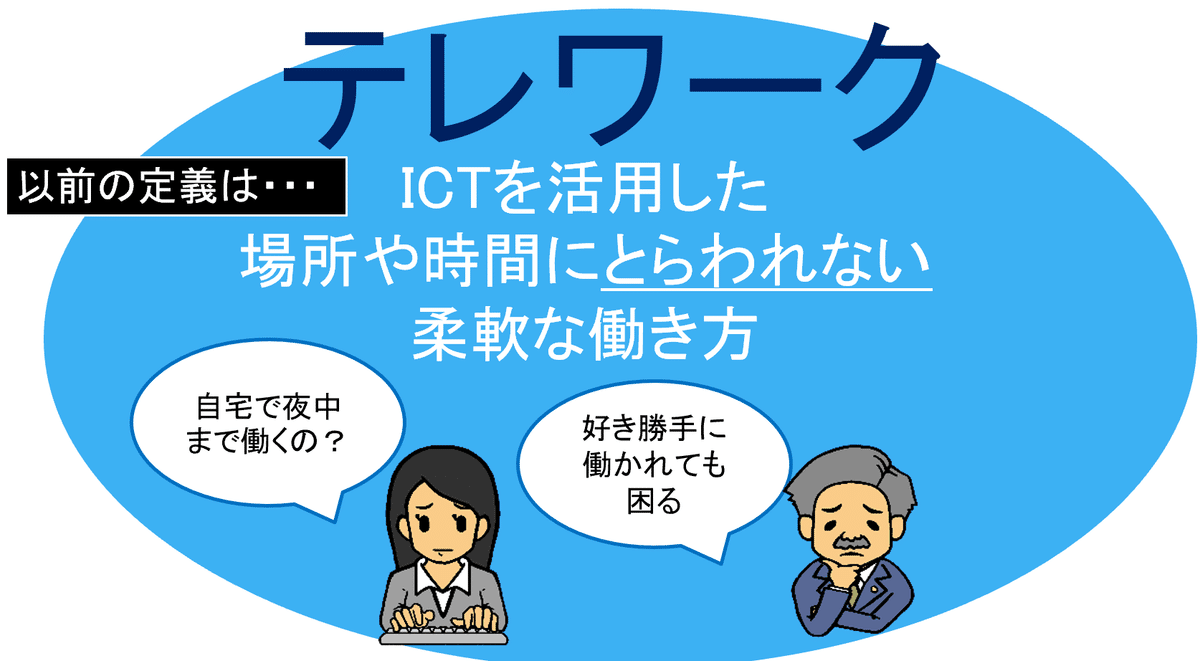

実は、国がテレワークを政策とした当初、テレワークの定義は「情報通信技術(ICT)を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」だった。しかし、「時間にとらわれない」とすると、労働基準法との整合性の問題があり、働く人にや企業にも不安が生まれやすい。

これが変更されるきっかけになったのが、2016年5月 自由民主党のテレワーク推進特命委員会が提出した「テレワークを活用した効率的で多様な働き方の実現に向けて」提言書だ。

現在の定義を、田澤由利流に解説するとこうなる。

「ICTを活用」

テレワークの実施には、ICT(情報通信技術)による、デジタル化が必須である。テレワークにより、より多くの人が働けることに加え、業務やビジネスを効率化し変革へと導く。

デジタルトランスメーション(DX)を推し進め、日本の生産性を高め、経済の成長のためにも、「テレワーク」は必須の働き方である。

「時間や場所」

少子高齢化が続き、労働力不足の日本においては、「場所」だけでなく、「時間」も柔軟にする必要がある。子育てや親の介護などで、働く時間が短かったり、小間切れであったりしても、適切に評価され、報酬ややりがいを得られるテレワークが求められる。

「有効活用」

テレワークにより、移動が無くなり増えた「時間」を有効活用することが重要。これにより、企業は生産性を、働く人は自分や家族とのワーク・ライフ・バランスを向上させる。さらに、副業・兼業等も可能となり、テレワークは、人生100年時代に向けて、重要な働き方となる。

「柔軟な働き方」

テレワークは「自由に」働くのではなく、「柔軟に」働くことである。

企業が社員が働く「場所・時間・安全」の管理を怠り、好きな時間に、好きな場所で働く「自由」は、結果として社員の心身を損なう危険性がある。企業は、雇用する社員が、安全・安心に働くためのルール(就業規則)を明確にしつつ、社員の事情に応じた柔軟に対応することが重要である。

こんな「こだわり」を示すのは、私ぐらいかもしれない。しかし、誰も主張せずに、テレワークが、単に「離れて働くこと」になってしまってはもったいない。

コロナ禍で「テレワーク」が、日本に浸透する中、日本らしい、日本独自の、日本の未来に貢献できる、海外の真似ではない「日本型テレワーク」を目指していきたい。

ちなみに、国も捨てたもんじゃない。コロナ禍において、総務省は、「ポストコロナ」時代におけるテレワークの在り方検討タスクフォースを立ち上げ、「日本型テレワーク」の必要性を提言に組み入れてくれた。

ポストコロナの経済成長と課題解決に向けて、新政権に期待したい。