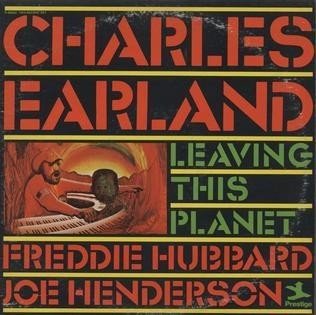

Leaving This Planet / Charles Earland

今回はオルガン奏者Charles Earlandの1973年録音リーダー作「Leaving This Planet」を取り上げたいと思います。レコードは2枚組でリリースされましたが、CDでは収録時間79分(長い!)の1枚にまとめられています。

73年12月11, 12, 13日@Fantasy Studios, Berkley, California Fantasy Label Producer: Charles Earland Supervision: Orrin Keepnews

org, el-p, synth, ss)Charles Earland tp, flg)Freddie Hubbard tp)Eddie Henderson ts)Joe Henderson ss, ts, fl)Dave Hubbard synth)Patrick Gleeson g)Eddie Arkin, Greg Crockett, Mark Elf ds)Harvey Mason, Brian Brake perc)Larry Killian vo)Rudy Copeland

1)Leaving This Planet 2)Red Clay 3)Warp Factor 8 4)Brown Eyes 5)Asteroid 6)Mason’s Galaxy 7)No Me Esqueca 8)Tyner 9)Van Jay 10)Never Ending Melody

70年代はクロスオーバー、フュージョンのムーブメントが開花し、本作が録音された73年にはHerbie Hancockエレクトリック時代の代表作にして名盤「Head Hunters」が録音、リリースされ大ヒットを遂げました。この流れに便乗という形になりますが、同年12月Charles Earlandもクロスオーバー〜ファンク路線の本作を録音しました。しかもドラマーはHead Huntersと同じHarvey Masonを起用、意識した人選か、たまたまなのか分かりませんが本作でも全編素晴らしいグルーヴ、インタープレイを聴かせています。加えて特筆すべきがフロント奏者達、トランペットにFreddie Hubbard、テナーサックスにJoe Hendersonと、泣く子も黙るオールスターズに思う存分ソロを取らせています。また彼らをサポートすべくトランペットにEddie Henderson、ソプラノ、テナー、フルートにDave Hubbardも起用されており、単なる偶然でしょうが二人ずつのHubbard, Hendersonがラインナップされた形です。

Head HuntersはBillboardジャズチャート1位に輝き、総合チャートのBillboard200でもHancockの作品として初めて上位を記録し、商業的にも大きな成功を収めました。キャッチーなメロディ、ダンサブルなリズムとグルーヴがオーディエンスに大いに受けた形ですが、Hancockの緻密なアレンジ、プロデュース力、共演ミュージシャンへの音楽的要望〜具体化が音楽をぐっと引き締め、不要な音型〜贅肉を削ぎ落とし、必要なサウンドだけを抽出、凝縮した形での作品作りが結果功を奏したのでしょう。いずれ本Blogで取り上げたい作品の一枚ではあります。一方こちらのLeaving This Planet、言ってみれば真逆の方向性、緻密とは縁のないと言っては失礼に当たりますが、Hancockとは違う種類の音楽的なこだわりからか、参加ミュージシャンに自由に演奏させており、Motown系の黒人音楽の様相、良い意味でのルーズなセッション風の演奏を呈しています。オルガン、ギターやパーカッションのバッキングの音数がtoo muchと感じる瞬間も多々ありますが、Masonのグルーヴィーでタイトなドラミングが、やんちゃで暴れん坊な参加ミュージシャン達のまとめ役となり、加えてアルバム全てに於けるFreddieの「本気」を感じさせるクリエイティヴなトランペット・ソロ、Joe Henの「神がかった」鬼気迫るテナー・ソロが本作の品位を数倍にも格上げしており、他にはないバランス感覚を持った作品です。

Earlandは41年5月24日Philadelphia生まれ、高校時代にサックスを学び、同じくオルガン奏者Jimmy McGriffのバンドで17歳の時にテナーサックス奏者として演奏しています。その後Pat Martinoのバンドに参加してからオルガンを演奏し始め、Lou Donaldsonのバンドにも参加しました。70年から率いた彼自身のバンドにはGrover Washington, Jr.が在団し、成功を収めたと言うことで、オルガンとサックス奏者に縁がある音楽活動に徹しています。ちなみに本作でもソプラノのソロを1曲演奏しています(ご愛嬌の域ですが)。多作家でリーダー作は40枚を数え、作品毎に多くのテナー奏者を迎えて録音しています。Jimmy Heath, Billy Harper, David “Fathead” Newman, George Coleman, Dave Schnitter, Frank Wess, Michael Brecker, Eric Alexander, Carlos Garnett, Najee… 確かにオルガンとテナーの音色はよく合致します。Jack McDuffとWillis Jackson、Shirley ScottとEddie “Lockjaw” DavisやStanley Turrentine、Jimmy SmithとTurrentine、Larry YoungとSam RiversやJoe Henderson、Larry GoldingsとMichael Brecker、また以前Blogで取り上げた「Very Saxy」のテナー4人衆、”Lockjaw” Davis, Buddy Tate, Coleman Hawkins, Arnett Cobbの伴奏もオルガン奏者Shirley Scottで素晴らしいコンビネーションを聴かせていました。Earlandは名手Joe Henと本作が初共演、彼の大フィーチャーはたっての願いであったかも知れません。

それでは演奏曲に触れて行きましょう。収録曲はJoe Hen, Freddieのオリジナル以外は全てEarland作曲になります。1曲目は表題曲Leaving This Planet、宇宙飛行を思わせる幾つかのサウンドエフェクトに始まり、Masonのドラムがリズムを刻み始め、次第にサウンドが作られシンセサイザー、そしてRudy Copelandのボーカルが加わります。Stevie Wonderの声質を感じさせる歌唱はMotown Soundを起想させる、冒頭に相応しいキャッチーなナンバーです。ところでEarlandはベース奏者を雇わず自身の足でペダルを刻み、ベース音を繰り出しますがそのタイトさは特筆モノです。この作品中全曲でその素晴らしさを堪能する事が出来ます。先発ソロはオルガン、リズミックで饒舌な演奏はMasonとの相性もバッチリです!ギターのバッキングの音数とその存在感が大き過ぎるのが気になりますが、この猥雑な感じがEarlandのサウンド志向なのでしょう、きっと。続いてJoe Henの登場、猥雑さはそのままにテナーがその世界を構築し始めます。One & Onlyな音色を引っ提げてリズミックなシングル・ノートからウネウネ、エグエグなラインに移行、次第にコード感、リズムに対してフローティングなアプローチを展開し、猥雑さを蹴散らすかの如き見事なストーリーを語ります。程良きところでボーカルが入り、エンディングに向け惑星からの離陸を図ろうとしていますが、シンセサイザーによるサウンド・エフェクトから察するに無事に成層圏を脱出したように思います(笑)。

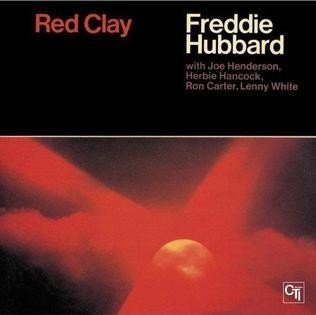

2曲目はFreddieの名曲Red Clay、70年録音リリースの同名アルバムに収録されています。Joe Henはこの作品にも参加しています。

ギタリストGreg Crokettが曲の冒頭から参加、フルートも交えたテーマや各ソロ中、ラストテーマまで一貫して曲想やソロフレーズに関係なく(?)徹底して音数の多いワウ系のバッキングを聴かせ、更に至る所にEarland自身のバッキングも破壊的に繰り出され、けしかけるようにMasonのドラムフィルも炸裂、猥雑さは一層極まっています!しかし耳が慣れてしまうとこれはこれで演奏を楽しむことが出来るのが不思議です!Joe Hen、Freddieとも絶好調で、例えばトランペット・ソロでのドラム、オルガンを煽りつつ煽られつつの盛り上がりではギターのバッキングを見事に吹き飛ばしていて、爽快感すら感じさせます(本末転倒?)。続くオルガン・ソロも同様にリズミックにドラムを巻き込みバーニング!、更にラストテーマ後にもうひと山聳えており、パーカッションやMasonのドラミングが祭り太鼓のように囃し立て、最後はフェイドアウトしつつもFreddieのソロに耳が行ってしまいます。

3曲目はWarp Factor 8、オルガンのイントロから始まり、この曲ではドラマーがBrian Brakeに交替しますが、この人もMason同様にかなりの手練れ者とお見受けしました(笑)。ここでもギターのバッキングが炸裂モード、ギタリストはEddie Arkin、カッティングによるバッキングがメインなようです。テーマメロディはオルガンが担当、ホーンセクションがソリッドなバックリフを聴かせます。録音のバランスとしてホーンの方が大きいので、どちらが主旋律か戸惑ってしまいます。ソロの先発はFreddie、ここまでタイトなリズムで歯切れの良いタンギング、アグレッシヴなフレージングを演奏出来るトランぺッターは彼しかいません。しっかりと世界を作り上げ、2ndリフに見送られて次の謎のソロはソプラノ、こちらはDaveの方のHubbardになります。その後Earlandの短いオルガンソロを経てJoe Henのソロ、今までに行われたソロの経過を踏まえたかのような俯瞰したバランスを保ちつつ、コンパクトにリズミックに、でも存在感はしっかりと提示して演奏しています。その後ラストテーマへ。

4曲目Brown Eyes、他の曲に比べて叙情的な雰囲気が漂うナンバー、シンセサイザーがストリングス音を奏で(時代を感じさせる音色です)、コンガが中心となってリズムをキープしつつ、ホーンのアンサンブルメロディに続きシンセサイザーによる管楽器系の音色でメロディが演奏され、再び管楽器と絡みつつメロディ奏になります。ソロの先発はここでもFreddie、切り込み隊長を引き受ける事が多いですが、決して切り込みの際の捨て駒にならず、確実に自分の音楽性を貫き通しています。スペーシーに始まりMasonとのコール・アンド・レスポンス、リズムセクションをシンコペーションのフレーズで良い感じで煽りながら、潔くソロを終えて上手く次のソロイストに繋げています。続く長めのオルガン・ソロ、何しろリズムのタイトさ、安定感が半端ありません!途中シンセサイザーが隠し味的に演奏されていますが、どういう効果を求めてのサウンド・エフェクトなのかは謎ですが。その後のトランペットソロはEddieの方のHenderson、この人の演奏も大変クオリティが高くここでも健闘していますが、Freddieと比較してしまうと音色、タイム、音符の長さとたっぷり感、フレーズの歯切れ、アイデア、ストーリーの語り方、構成力、全体的にプレイの小振り感を否めません。尊敬する先輩(とは言え僅か3歳違いですが)の物凄い演奏の後では平常心は保てず、萎縮せざるを得なかったのでしょうが。その後のJoe Henのソロ、流石です!深く音楽内に潜り込み、曲の根底に根ざしてソロの際にどんなパーツを用いるか、組み立て方をすべきかが全てお見通しのよう、バックも彼の語るストーリーに誘われるがままについて行けば良いのです。一丸となっての盛り上がりの後、弦楽器のようなシンセサイザーの音色がインタールードとなり、ラストテーマへ。初めのテーマには無い異なったセクションを用い、フェードアウトしつつドラムがフィルを入れています。

5曲目Asteroid(小惑星)は軽快なシャッフルのナンバー。Mark Elfのギターメロディをフィーチャーしたテーマ奏はバックのホーンセクションが効果的にです。ソロの先発はオルガン、そしてJoe Henのソロへ、つくづくこの人のソロアプローチへの不定形さに感心してしまいます!常にスポンテニアス、先の読めない展開は真のジャズメンそのものです!受け継いでのFreddieのテクニカルで華麗なソロ、更にDave Hubbardのメロウなソプラノ・ソロと続いて再びギターメロディによるラストテーマへ。ギターソロはありませんでした。

6曲目Mason’s Galaxy、今更ながらこの作品は宇宙に関連する組曲形式になっているようです。1曲目惑星からの退去、2曲目赤い粘土(火星?)、3曲目ワープ、5曲目小惑星の次は本曲での銀河ですから。シンセサイザーによるSEの後、Masonのドラムパターンの上で様々な楽器によるメロディ奏が効果的に用いられています。Freddie先発、イメージを膨らませつつ色々な音色を用いて助走し、シンセサイザーの音色と合わさります。続いてオルガンソロ、容赦無くフレーズを繰り出していますが、プログレッシヴ・ロックのオルガン奏者Keith Emersonをイメージしてしまいました。

7曲目Joe HenのオリジナルNo Me Esqueca(Don’t Forget Me)は63年初リーダー作「Page One」にRecorda Meというタイトルで初演されています。同曲を早いテンポで演奏するときにNo Me Esquecaの名称を使うそうですが、ここではさほど早いテンポ設定ではありません。73年のリーダー作「In Pursuit of Blackness」に改めて同名で、初演が2管でしたがアルト、テナー、トロンボーン3管編成のアンサンブル、2ndリフとドラムソロが加筆、演奏され、ヴァージョンアップでの収録になっています。こちらもJoe Henの代表曲に挙げられる名曲です。

ソロの先発はFreddie、この曲はお手の物といった雰囲気で流暢に演奏しています。Dave Hubbardのフルート、オルガンソロと続きJoe Henのソロ、豊かなイメージを持ちつつ手短にソロを終えています。個人的にはもっとたっぷりと演奏を聴きたかったですが。ラストテーマ、エンディングはMasonのドラムによるカラーリングが印象的です。

8曲目はアップテンポのスイング・ナンバーTyner、やはりMcCoy Tynerに捧げられたナンバーでしょうか。ホーンセクションによるテーマが分厚いサウンドを聴かせます。早いテンポにも関わらずEarlandのペダル・ベースはタイトです。MasonのシンバルレガートはAlbert Heathを思わせるグルーヴ、ジャズ屋本来のものとは異なります。ソロの先発はオルガン、続いてのEarlandがソプラノを演奏、Freddieのソロを挟んで再びEarlandの多重録音によるソプラノソロ、こちらのコンセプトは良く分かりません(汗)、被さるようにJoe Henのソロが始まります。こちらは早いテンポでもタイムの安定感がハンパありません!続くトランペットはEddie Henderson、4曲目のソロ時よりもかなり本領を発揮していると感じます。ラストテーマ後に全員がコレクティヴ・インプロヴィゼーションで終了です。

9曲目Van Jay、前曲よりもテンポの落ち着いたスイング・ナンバー、ドラマーが再びBrakeに変わります。パーカッション奏者のコンガ演奏がCTIの4ビート・ジャズを思い起こさせます。Joe Henの先発ソロは曲想にピッタリのゴージャスなノリを聴かせ、実にスリリングです!Freddieがやや間を空けてからの登場、超絶にしてグルーヴィー、早い、高い、凄いの三拍揃ったカッコ良過ぎなソロです!この後オルガンソロに続きますが、二人にトコトン盛り上がられて、もう場はペンペン草も生えていないでしょうに(笑)、まだ盛り上がります!ホーンのメロディが入り、フェードアウトでFineです。

10曲目最後を飾るのはボサノバのリズムのハッピーなナンバーNever Ending Melody、この曲でもBrakeがドラムを叩きます。先発のJoe Henは既に殆どの収録曲でイマジネーション溢れるソロを連発していますが、疲れを知らない子供のようにここでもクリエイティブさを全く失っていません!この事は続くFreddieの演奏にも言えます!オルガンのバッキングに煽られながら完全燃焼です。オルガンのソロ後ラストテーマを迎え、大団円です!