The Ray Brown Trio With Ralph Moore / Moore Makes 4

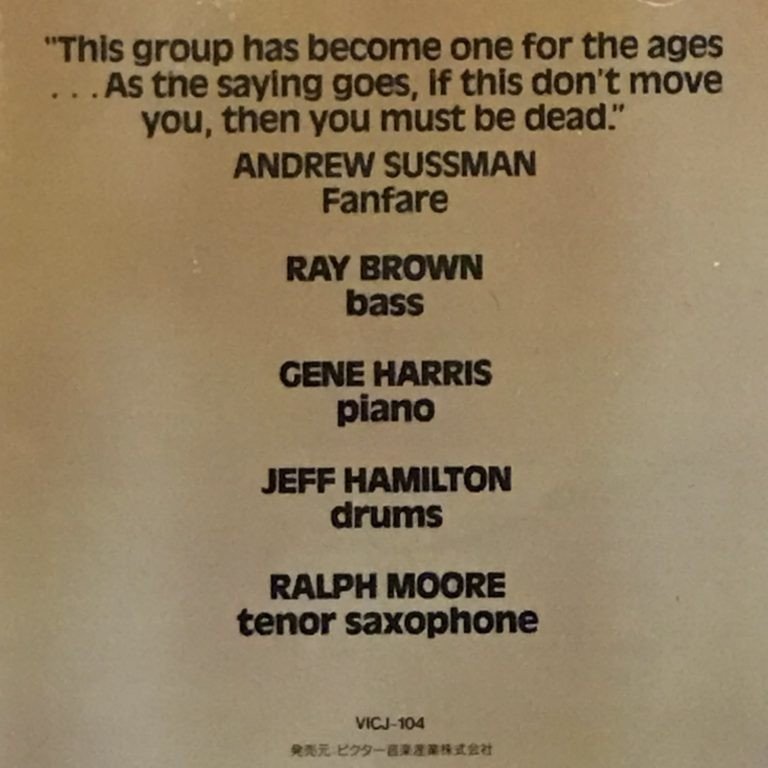

今回はベース奏者Ray Brownのリーダー作The Ray Brown Trio With Ralph Moore / Moore Makes 4を取り上げましょう。1990年5月22日San Francisco録音 Produced By Carl Jefferson Concord Label b)Ray Brown p)Gene Harris ds)Jeff Hamilton ts)Ralph Moore

1)S.O.S 2)Bye Bye Blackbird 3)Stars Fell On Alabama 4)Ralph’s Bounce 5)Quasimodo 6)Like Someone In Love 7)Polka Dots And Moonbeams 8)Squatty Roo 9)Everything I Love 10)My Romance 11)The Champ

ベース奏者のリーダー作は2種類に分かれます。ベースという楽器をふんだんにアピールし、ピチカートやアルコでのソロが中心で共演者に伴奏をさせるタイプ。もう一方はフロント楽器やピアニスト、ドラムスに思う存分演奏させてベーシスト本来の伴奏、アンサンブル、グルーヴを裏方に回って聴かせるタイプ。このアルバムはまさしく後者で、リーダーのソロ自体あまり無く、サイドマン、特にRalph Mooreに思う存分ブロウさせています。Ray Brownのレギュラー・トリオとRalph Mooreの相性が大変良いのでしょう、アルバム全編素晴らしいスイング感で強烈にグルーヴしています!

相性という点ではベーシスト、ドラマーの関係が最も重要なのですが、この作品でのRay Brown、Jeff Hamiltonのコンビネーションもとても素晴らしく、高速で走行する自動車の両輪の如く2人がスピード感を伴って正確にビートを繰り出しています。実は常々感じている事ですが、ベースとドラムの2人が同じリズムのポイントで演奏するよりも、ベースが少しだけ早く、ビートがほんのちょっと前に存在した方がバンドは的確にスイングします。1950年代のMiles Davis QuintetのリズムセクションPaul Chambers〜Philly Joe Jonesが正にその例で、極端に言えば曲を演奏する際に1, 2, 3, 4,とカウント後、次の曲アタマでまず最初にベースの音が立ち上がり、その直後にシンバルが鳴る訳です。その観点でMilesのマラソンセッション4部作「Cookin’」「Relaxin’」「Workin’」「Steamin’」を聴いてみて下さい。いずれの演奏でもベースが曲アタマに「プンっ!」と立ち上がり曲が始まります。ベースのビート、タイム感が遅い、重いプレイではバンド演奏はスイングせず停滞してしまいます。ほんのちょっとした微妙な、些細な事ですが音楽は如何に重箱の隅をつつく事ができるか、どれだけ細やかにこだわれるかに掛かっていると言って過言ではありません。神は細部に宿ります。Paul Chambersのリズムのポイントの位置がバンドのグルーヴの要と言って良いでしょう。因みにコントラバスという木製の巨大な箱、でも自分で持ち運びができるギリギリ限界の大きさの楽器を鳴らして、極めて立ち上がりの良い音符を指で弾くには猛烈な鍛錬が必要とされます。50年代の名盤の実に多くがPaul Chambersのベース・プレイに支えられている事からも、彼の演奏の素晴らしさをミュージシャンが把握し、時代が彼の演奏を必要としていたと言えます。Oscar Pettifordを源流としたモダンジャズ・ベースのパイオニアがPaul Chambersなのです。

Paul Chambers57年のリーダー作「Bass On Top」は彼の演奏の真髄を捉えた作品ですが、タイトルの意味するところは「リズムが先ノリ(on top)のベース」です。彼の演奏の本質を端的に表現しています。

東の横綱がPaul Chambersならば西の横綱が本作のRay Brownです。

本作で聴かれるようにon topのリズムで強力にビートを繰り出し、ベースこそがジャズバンドの牽引役とばかりにぐいぐいとバンドをリードしています。50年代以降ベース界はRay Brown、Paul Chambersの2人の存在があったからこそ後続のベーシストに優れた人材を多く輩出出来たと感じています。

Ray BrownはピアニストOscar PetersonのTrioで59年から65年まで演奏し、多くの名演奏を残しました。Oscar Peterson Trio3人のリズムの構図がまた独特で、Ray BrownとOscar Peterson2人がまるで一卵性双生児のようにぴったりと同じリズムで、2人して手を繋いで宇宙にまでも行きそうな勢いのon topで演奏するのに対し、ともすれば暴走に発展しそうな2人の演奏を後ろから羽交い締めにして確実に押さえる歯止め役のビートで演奏するのがドラマー、Ed Thigpenなのです。

当時のOscar Peterson Trioがドラマーもon topなビートのプレイヤーだったら全く収集がつかなかった事でしょう。65年Oscar Peterson Trioの素晴らしいコンサート映像がこちらです。

https://www.youtube.com/watch?v=M95UzNPfjhE

番外編ですが、Ray Brownと合わないのが意外にもグレート・ドラマーElvin Jonesです。2人の共演が聴けるのが「 Something For Lester」。Ray Brown自身のリーダー作で、ピアニストがCedar Waltonによるトリオ編成の作品です。2人ともリズムを自分に付けてくれる、ビートを合わせてくれるタイプの共演者を良しとするところがありますが、ここでは互いの歩み寄りは希薄で、横綱同士の取り組みの悪いところが出てしまった様で、演奏、リズム共々かなり合っていません(汗)。間に挟まれたCedar Waltonもさぞかし居心地が悪かった事と思います。この作品のレーベルContemporary のオーナーLester Koenig自身に捧げられた作品ですが、この内容ではむしろ有難迷惑であったかも知れません。

本作の話に戻りましょう。1曲目はお馴染みピンク・レディー・ミーちゃんケイちゃんのS.O.S.、いやもとい(笑)ギタリストWes Montgomeryのオリジナル、1962年6月25日 ライブ録音「Full House」に収録されています。そちらはあまりの早さにメンバーから本当にSOS信号が出ているような演奏ですが、本作では人情味のある(笑)テンポ♩=244で演奏されています。アップテンポでシンコペーションのキメが多く入る曲はカッコイイですね。曲想に合致した素晴らしい、聴き応えのある内容の演奏に仕上がっています。Ralph Mooreの端正な音符やスピード感、タイム感、コード進行に対するアプローチはテナーサックスの王道を行くものですが、同じ黒人テナー奏者とはどこかテイストが異なる気がしていました。白人のような、とはまた違うのですがそれもそのはず、彼はイギリスLondon生まれで16歳まで地元で過ごし、ジャズの素養を身につけてからアメリカに移住してBerklee音楽院で学び、その後プレイヤーとしてのキャリアを積み重ねました。氏より育ち、アメリカで生まれ育ったミュージシャンにはない気質、個性を身に付けているのは英国出身だからでしょう。

今から20年以上前に国内のジャズフェスティバルで会って話をした事がありますが、小柄で華奢な感じ、フレンドリーな方でした。リーダー作も多くリリースしサイドマンとしても多くの活動、レコーディングを残しているのですが、ここ10年以上全く話を聞きません。どうしているのやら、ファンとしては気になるところです。

Ralph Mooreの使用楽器はテナーサックス本体がSelmer Mark6、マウスピースがOtto Link Florida6番か6★、リードがRico3番です。かなりライトなセッティングですが素晴らしい音色を聴かせています。黒人テナーサックス奏者はWayne Shorter、Joe Henderson、Sam Rivers、Benny Golson、Eddie Lockjaw Davis達に代表される自分独自のボキャブラリーで演奏を展開するプレイヤーが多いのですが、Ralph Mooreの演奏は実に主流派然としています。フレージングの間の取り方、音の選び方、歌い方、タイム感、それらのバランス感が尋常ではなく良いので、いつも聞き応えのある演奏を繰り広げています。