リユニオン/ジャック・ウィルキンス

ギタリスト、ジャック・ウィルキンスの2000年12月録音リーダー作『リユニオン』を取り上げましょう。

録音:2000年12月11日

スタジオ:ビコースタル・スタジオ、オシニング、ニューヨーク

エンジニア:ハル・ワイナー

プロデューサー:ジョン・ベイツ

レーベル:キアロスクーロ・レコーズ

ライナー・ノーツ:ナット・ヘントフ

(g)ジャック・ウィルキンス (tp, flg-h)ランディ・ブレッカー (ts)マイケル・ブレッカー (b)エディ・ゴメス (ds)ジャック・ディジョネット

(1)キーウィ・バード (2)リユニオン (3)ブレーク・シティ (4)ムーンタイド (5)ユアーズ・イズ・マイ・ハート・アローン (6)スコット (7)チークス (8)バット・ビューティフル (9)オール・ザ・シングス・ユー・アー

ジャック・ウィルキンス、2000年12月11日ニューヨークでのスタジオ録音アルバムです。豪華参加メンバーと共に、外連味のない正統派の演奏をとことん聴かせる内容に仕上がっています。

本作の元となるアルバムが77年2月同じくニューヨーク録音『ザ・ジャック・ウィルキンス・カルテット』、ほぼ24年を経て再び同じメンバー、ランディ・ブレッカー、エディ・ゴメス、ジャック・ディジョネットが一堂に会した事で、リユニオンと銘打っています。

リリースされたレーベルも同じキアロスクーロ、ジャズが専門のレコード会社ですがメインストリームよりも傍系としての、中間派をメインに扱うために本作の内容は意外な感じがしますが、『ザ・ジャック・ウィルキンス・カルテット』自体の演奏もコンテンポラリー、77年当時としても斬新な作品でした。

本作『リユニオン』には更にテナーサックス界のスーパースター、マイケル・ブレッカーが参加しています。但し恐らく所属レーベルとの契約のためでしょう、2曲だけの参加になりますが素晴らしい演奏を聴かせ、特にテナーサックスの音色が秀逸で、アルバム自体の価値を高めています。

ランディ、マイケルが参加したウィルキンスの77年10月31日録音名盤『ユー・キャント・リヴ・ウィズアウト・イット』、三者にとってはこちらの作品でのリユニオンとも言えます。

/ジャック・ウィルキンス

『ザ・ジャック・ウィルキンス・カルテット』、『ユー・キャント・リヴ・ウィズアウト・イット』の2作をカップリングさせた、92年リリースのアルバムがその名も『マージ』(合併)です。CDの収録時間の関係と思われますが、残念ながらディジョネットのオリジナル曲、ブラウン、ウォーム、ウィンタリー1曲だけが割愛されています。

ウィルキンスのバイオグラフィーを紐解いてみましょう。

44年6月4日ニューヨーク、ブルックリン生まれ、生粋のニューヨークっ子です。子供の頃は両親が好んだヴォーカリスト、エラ・フィッツジェラルド、フランク・シナトラ、ビリー・ホリデイなどを聴きながら育ちました。

彼の年上の従兄弟がチャーリー・クリスチャン、タル・ファーロー、ジャンゴ・ラインハルト、ジョニー・スミス達ギター・レジェンドのレコードをウィルキンスに聴かせ、13歳でギターを始めたばかりの彼に影響を与えます。

特にお気に入りだったアルバムがジョー・パス『サウンズ・オブ・シナノン』、バーニー・ケッセル『ポール・ウィナーズ』、ファーロー『ザ・スインギング・ギター』、『インタープリテーションズ』だったそうです。

/バーニー・ケッセル

タル・ファーロー

ウィルキンスの正統派ギターリストとしての素養は、間違い無くこれらの名盤を聴き込んだ事に由来するのですが、従兄弟という親族、両親とは少し距離を置いた存在からの影響は多大です。

私事で恐縮ですが、私の母方の叔父が民謡のプロ歌手です。

子供の頃にその叔父が定期的に私の実家を訪れ、近所の知り合いを集めて自慢の喉を披露していました。

彼は三味線や尺八も持参して賑やかしく演奏し、子供心にはうまい下手、良し悪しを全く判断が出来ませんでしたが、人前で楽しげに演奏する、快活に聴衆に話をする、冗談を言いながら自己アピールを行うと言う、いわば芸能に触れられました。

今思えば自分がずっと演奏家でいられるのは、叔父のパフォーマンスを身近に経験した事が一つの要因になっていると思います。また彼と同じDNAが自分に存在するとも感じるのですが、人前で躊躇せずに自己表現を行える気質を有しているからです。

テレビ放送「勝ち抜き民謡のど自慢合戦」、タイトルは定かではありませんが、ある日叔父がその生番組に出演しました。恐らく東京タワー内の特設ステージです。母親と一緒にその番組を見たのですが、白黒の画像には叔父と同じ年代の男女挑戦者がかなりの数スタンバイしています。

本番前に出場者がクローズアップされ、叔父はいつもの様にニコニコ(どちらかと言えばニヤニヤ)しながら出番を待っています。

子供心に彼が殊の外落ち着いているのを感じました。他の挑戦者全員が大変緊張した面持ちであるにも関わらず。

何人かの歌唱後に叔父の出番が来ました。彼の歌は他とは全く異なる出来栄えだったのを覚えています。比較する事で初めて叔父の実力を子供なりに判断出来ました。

リラックスし、自分が何をすべきか踏まえながら自然体で演じる。今思えば叔父は歌う事と生活する事が全くの同次元だったのでしょう。彼は最高得点を得て優勝しました。「叔父さん凄いね」と母親と話したように記憶しています。

もう一つ子供心に感じたのは「日頃から冗談やダジャレを連発し、ふざけた態度で過ごしていても、やるべき時にしっかり物事をやり遂げるのがカッコいい大人なのだ」と。

自分がステージに立った時のオーディエンスとのスタンスは、この体験が基本としてインプットされました。

閑話休題、ウィルキンスは20代にルー・ソロフ、ルー・タバキンらと共演、その後歌手でありピアニスト、そして大ヒット曲コパカバーナで有名な作編曲家のバリー・マニロウ(ウィルキンスと同郷です)と共演、その時はヴィブラフォン奏者として参加していました。バーニー・ケッセル、バディ・リッチ、ディジー・ガレスピー、サル・ニスティコらとも共演します。

タル・ファーロウ譲りと言って良いでしょう、正確で唯一無二の強力なピッキングは多くのギタリストから称賛を受けています。そして並大抵ではない推進力を感じさせる8分16分音符は、スピード感と相反するレイドバックを併せ持ちます。ここにはジャンゴ・ラインハルトからの影響を感じます。

ジョン・マクラフリンも大変なテクニシャンで、特筆すべきピッキング・テクニックを有しますが、オントップなタイム感にウィルキンスと決定的な違いを感じます。

それでは作品収録曲に触れていく事にしましょう。ライナーノーツによれば、全ての演奏がファースト・テイクだそうです。

1曲目キーウィ・バードはウィルキンスのオリジナル、マイナー調の美しいメロディを有し、サビでは7thコードが細かく4度進行する構成から成ります。

クリフォード・ブラウンの名演奏で有名なデューク・ジョーダン作曲のジョードゥにこのフォームが用いられています。

キーウィ・バードは古き良き50年代のハードバップ・テイストも感じさせますが、コンテンポラリーな要素を隠し味的に織り込み、ノスタルジックには終わらないナンバーに仕立てています。

クリフォード・ブラウン&マックス・ローチ

ウィルキンスは95年5月録音ピアニスト、ケニー・ドリューJrとの共同名義作品『キープ・イン・タッチ』でも、キーウィ・バードを取り上げています。

ジャック・ウィルキンス - ケニー・ドリューJr カルテット

この曲は元々ウィルキンスが94年にオーストラリアを訪れた際のイメージに基づき、友人のために作曲しました。彼は訪豪州時に隣国ニュージーランドにも立ち寄ったのでしょうか、その時に見たNZの国鳥であるキーウィの印象を曲にしたのかも知れません。

マイケルを加えたクインテットで演奏されます。メロディラインを含め楽曲があまりにギタリスト向けなので、録音前にはトランペットとテナーサックスで演奏する事に懸念があったそうですが、ブレッカー兄弟は楽しみながら演奏し、彼らのマジックにより素晴らしい演奏となりました。結果完璧な選曲だったともウィルキンスが発言しています。

音域の広いテーマをテナーサックスが中心になって演奏し、ランディの吹くミュート・トランペットが、サビではギターがサポート的にメロディを奏でます。

テーマ後ランディのソロが先発します。テナーサックスの音像に比較してミュート・トランペットがやや奥まって聴こえます。同様にドラムも様々なカラーリングを施していますが音像感がやや希薄で、もう少し前に位置していて欲しかったところです。

ゴメスのベースは縦横無尽にラインを繰り出し、バンドプレイを活性化させており、ディジョネットの存在感よりも一つ前に出ている印象を受けます。

ウィルキンスのバッキングは出しゃばらず、弾き過ぎず、程良きスタンスをキープし、楽曲をオーガナイザー的立場から俯瞰しています。

しっかりとランディ・ワールドを構築したところでマイケルの登場です。

いや〜このテナーの音色は実に好みです。本人のイメージによるものか、楽器やマウスピース、リードのコンディションが格別であったのか、はたまた録音の関係か、何が作用したのかまでは分かりませんが、ふくよかさが半端無く、最低音からフラジオ音域まで全くイーヴン、豊かに且つ柔らかく鳴り響きます。

雑味や付帯音とのバランスも申し分無く、彼のプレイはかなりの数を耳にしていますが、恐らく私の中でもベスト3に入るお気に入りの音色です。

演奏内容も曲想にマッチし、低音域でのサブトーンを用いながら豊かなイマジネーションを発揮、クリエイティヴさとストーリー性を巧みに織り交ぜながら、見事に歌い上げています。

ゴメスのベースがランディのソロ時よりも一層アクティヴに、アグレッシヴな姿勢を感じさせる程にプレイしますが、偏にマイケルのソロにインスパイアされたからです。彼らはステップス、チック・コリアを始めとした数多くの局面で、言って見れば修羅場を潜り抜け、音楽をクリエイトした間柄です。

その後はコンポーザーのソロへ、滑舌の良いピッキングは8分, 16分音符のラインを誰よりも明確に表現します。ランディ、マイケルと比べて使う音がインサイドで比較的オーソドックスなため、十分に素晴らしい内容の演奏ですが、やや地味に感じてしまいます。しかしディジョネット、ゴメスの二人が場を活性化すべく果敢にサポートを務め、ブレッカー兄弟の演奏クオリティと過不足無いフレッシュなプレイに仕上げます。

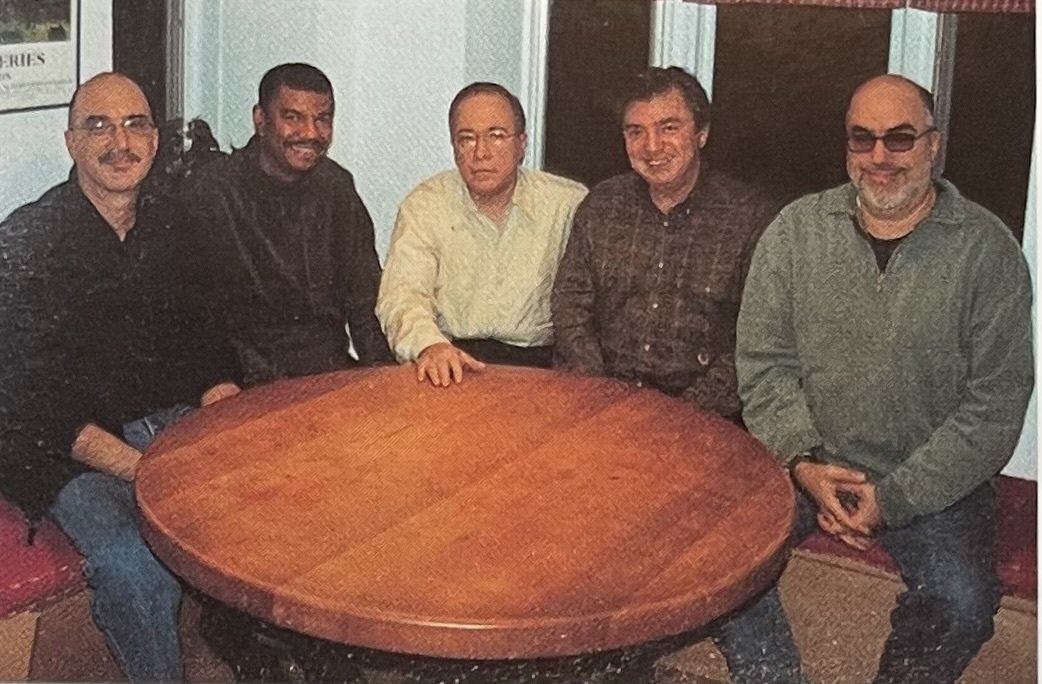

ビコースタル・スタジオにて

2曲目タイトル曲リユニオンもウィルキンスのナンバー、イーヴン8thのリズム、独特のコード進行よる浮遊感が心地良い、何処かアンニュイな雰囲気と哀愁を感じさせるナンバーです。

カルテットで演奏されますが、リユニオン=再会と言うタイトルを鑑みると、四者の関係は脱力感に満ちた自然体な感じがします。

複数のパートから成る構成ですが、上手く合わさり絡み合います。ディジョネットとゴメスのカラーリングが巧みに、縦横無尽に施され、楽曲のスペーシーな部分を効果的に表現しています。

ソロはランディのトランペットから、テイスティな音色と的確なタイム感、知的にしてスポンテニアスなアプローチには大変共感が持てます。

ウィルキンスはアコースティック・ギターに持ち替えてバッキング、ソロを行っています。彼のピッキング・テクニックはアコギでも勿論健在、寧ろこちらの方に超絶さを感じさせ、エレクトリック・ギターの音色との対比を聴かせます。

ラストテーマ後はヴァンプ的にメンバーのコレクティヴ・インプロヴィゼーションが聴かれ、次第に収束して行きます。

3曲目はホレス・シルヴァーのナンバー、ブレーク・シティ。

59年8月録音シルヴァーのリーダー作『ブローイン・ザ・ブルース・アウェイ』で演奏されています。因みにギタリストではなくピアニストを含む同じクインテット編成、フロントはトランペット、ブルー・ミッチェル、テナーサックス、ジュニア・クック。

こちら『リユニオン』でのテンポはオリジナルよりも幾分遅く設定されています。

マイケル、ランディのフロント二人の音色が優れているためか、レコーディング・エンジニアの腕前によるものなのか、こちらの2管テーマアンサンブル音色の実に素晴らしいこと!メロディ・センテンスの最後に出て来るハーモニーの美しさにはハッとさせられました。

同様にリズムセクションの奥深いグルーヴ、タイム感、どっしりとしているにも関わらずのスピード感、そして1拍の長さが半端なく充実し、バンドアンサンブルの妙を聴かせています。

40年以上前に作られた楽曲とは思えないコンテンポラリーな仕上がり、新鮮に感じました。

/ホレス・シルヴァー

テーマに引き続きソロはマイケルから、ここでも素晴らしいテナーサックスのトーンはそのままにブロウします。タイムと言いアプローチも申し分無いのですが、何かが変、違和感を感じます。

テナーのHigh F, F#, G音を用いたマイケルお得意のフレーズが何度か登場します。しかもこれと言った必然性が無いにも関わらず、何と合計5回も!

ソロは短く終わり、尻切れ蜻蛉の如き雰囲気は否めません。

マイケル・ブレッカー、来日時に彼から私に電話がかかって来たり、こちらから連絡したり、ジャズ雑誌の取材にかこつけて彼とは必ず会っていました。

大久保の管楽器専門店にリペアに一緒に行く事もありましたが、そんな時の話題の一つに、直近に聴いた彼の参加新作の演奏がありました。

本作リリースが2001年、アルバムをいち早く耳にし、この演奏についての質問を心待ちに用意していました。

同年12月ブルーノート東京でのマイケル・ブレッカー・カルテットの際に会い、互いの近況報告等一通りの挨拶の後、『リユニオン』を聴いた旨を伝えました。

私が彼の参加したアルバムをこまめにチェックしているのを知っているマイケル、「やはりその話が来たか」のような顔をしながらもいつもの様に「どうだった?」と私に尋ねるのですが、あまり乗り気では無いような表情を浮かべています。

「1曲目キーウィ・バードのソロは本当に素晴らしかった。でもブレーク・シティのソロは何だか様子がおかしいけど、どうなっちゃったの?」と単刀直入に尋ねると、マイケルは困ったように「レコーディング・スタジオのブースが狭くて天井が低いので、プレイがとても演り辛かったんだ」と答えます。何か他にも理由がありそうに感じましたが、これ以上は触れて欲しくなさそうなので、話をそこまでにしました。

思い付くまま、マイケル参加作品の訳あり演奏、ボブ・ミンツァーとの『ザ・サキソフォン』でのジャイアント・ステップス、デイヴ・リーブマンとジョー・ロヴァーノとのサキソフォン・サミット作品『ギャザリング・オブ・スピリッツ』1曲目アレキサンダー・ザ・グレート、ジェフ・ワッツの『バー・トーク』収録ミスター・JJでのブランフォード・マルサリスとのテナー・バトル、etc, マイケルから多くのレコーディング秘話を聴かせて貰えました。

ランディのソロに続きます。そう言えば彼ら兄弟はホレス・シルヴァー・クインテット在籍経験者、在団時はソング・フォー・マイ・ファザーやロックビート・ナンバーを中心に演奏していたので、時期的にブレーク・シティはプレイしていないと思います。

その後ギターソロ、ベースとドラムの8小節交換が2コーラス行われ、短いスパンですがディジョネットの革新的ドラミング・センスを堪能する事が出来ます。

その後ラストテーマへ、テンポがやや遅くなりましたが無事Fineを迎えました。

左からマイケル、ディジョネット、ゴメス、ウィルキンス、ランディ

4曲目はランディのオリジナル、ムーンタイド、86年録音ランディの日本制作リーダー・アルバム『イン・ジ・イディオム』にも収録されている、独特のほの暗さと斬新なハーモニー感、メロディライン、そして何処かユダヤ音楽のスケール感やサウンドを感じさせる佳曲です。

ソロはウィルキンスのギターから。この曲の有する複雑なハーモニー感には、ウィルキンスのオーソドックスなアプローチでは、率直に役不足を否めません。

続く作曲者のプレイは的確なイメージを持ちながら流石の展開を聴かせます。ゴメスのフラメンコのようなアプローチは、ランディのプレイにインスパイアされたのでしょう。

その後のベースソロはコンテンポラリーな要素を含めつつ、自身の唄をテクニカルに込めたゴメスらしさを認める事が出来ます。

ラストテーマのエンディング部分ではヴァンプとして、フリューゲルホルンとギターの掛け合いが行われました。

5曲目ユアーズ・イズ・マイ・ハート・アローンは小粋なミュージカル・ナンバー、フランク・シナトラや、スタンリー・タレンタインの演奏でも取り上げられています。

ギターのイントロに導かれベース、トランペットが加わり、シンバル・レガートがビート、リズムを確定させます。

テーマはトランペットが取り、そのままソロが始まりますがギター、ベース三者で暫くソロが同時進行し、2コーラス目からランディに集約されます。

ランディは若い頃にクリフォード・ブラウン、ブルー・ミッチェル、フレディ・ハバードらを研究し、テイストを吸収しただけあって、ジャジーなスピリットに乗っ取り、流暢なラインを聴かせます。

ウィルキンスのバッキングも王道を行くギタリスト然としたアプローチを聴かせ、伴奏者として何をすべきかを明解に把握しています。

ゴメスのソロはこのスタイルのパイオニアとしてのプレイを徹底させ、テクニカルな中にもメロディアスな要素を提示し存在感を明らかにします。

その後トランペット、ギターとドラムスの8小節交換が行われます。ディジョネットはまるで”おもちゃ箱をひっくり返したかの”様々な音色が鳴り響く中、ポリリズムをいとも容易く、至極自然にプレイします。

最終回のドラムソロはメンバーをラストに導くべくの指針フレーズを提示し、テーマはトランペット、ギター両者が互いを聴きながらどちらが主導する訳でもなく、メロディも存在するようなしないような、曖昧さを伴いながらルバートに落ち着き、エンディングを迎えます。

6曲目スコットはゴメスが85年に息子のために書いたオリジナル。父親が幼い子供に語り掛ける情景を音楽で伝えたかったのだそうです。

前作『ザ・ジャック・ウィルキンス・カルテット』ではディジョネットのオリジナルが2曲取り上げられていましたが、本作ではゴメスが自曲を2曲提供しています。

ギターの短いアルペジオ・プレイの後、ゴメスがアルコを用いて美しいメロディラインを演奏します。こちらがイントロとなりその後ギターがリズムを提示しワルツへ、フリューゲルホルンが加わりギターと互いに対旋律の如くプレイし、ランディのソロへ。凝ったコード進行と複雑なフォームはランディにはお手のもの、ここでは流暢さに加えスイートネスが表出されています。

ウィルキンスのバッキングも水を得た魚のよう、そのままギターソロへ。ウィルキンスは決してオールマイティなギタリストではなく、得手不得手がはっきりしています。

本作にはさまざまなタイプの音楽が収録されており、自身のキャパシティを拡大すべくの、チャレンジを感じさせる構成と解釈しています。

7曲目チークスもゴメスの楽曲、ディジー・ガレスピーに捧げられたナンバーです。タイトルの由来はガレスピーが思いっきりcheeks = ほっぺたを膨らませてトランペットを吹くからでしょうか?

テンポはミディアムアップのスイングナンバー、楽曲フォームはブルース、キーはB♭です。

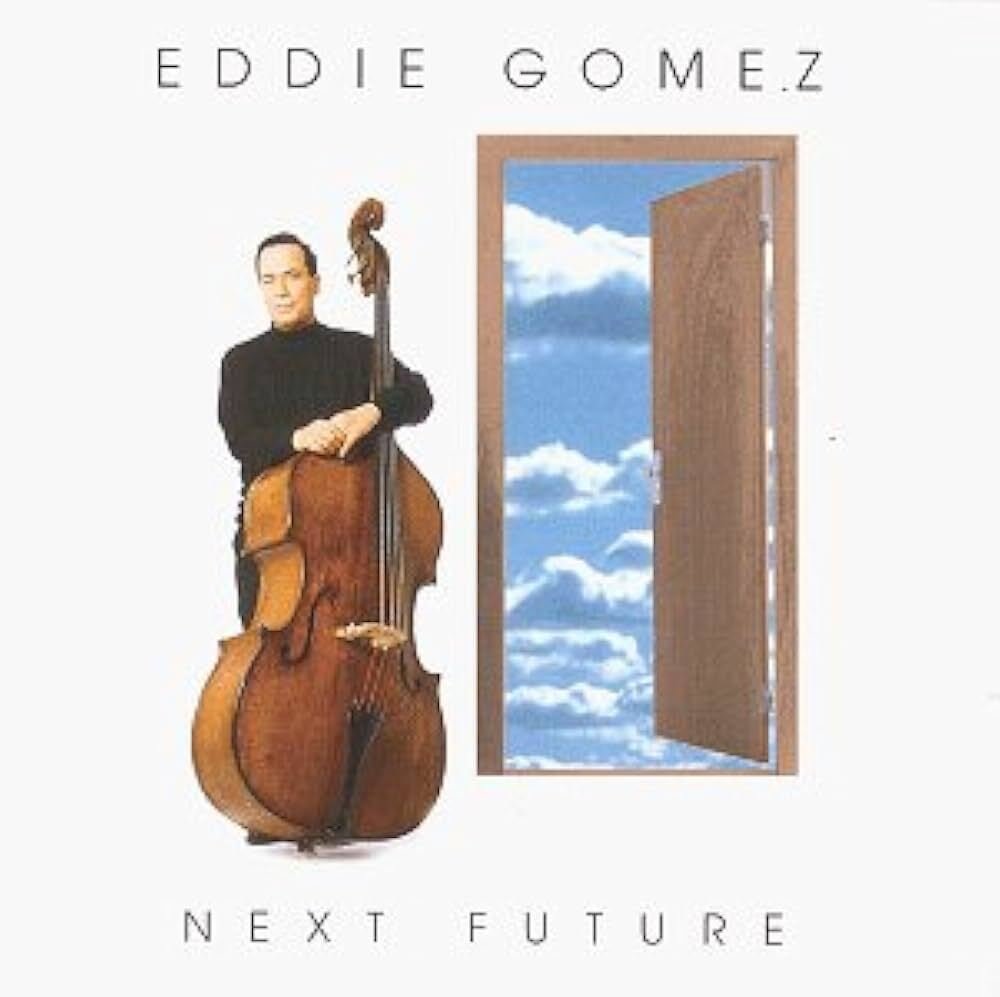

ゴメスの93年作品、チック・コリアやレニー・ホワイトを擁した『ネクスト・フューチャー』に収録されています。

リズム隊を伴ったギターのイントロから開始、ミュート・トランペットとベースのユニゾンによるテーマ後、ギターソロが始まり、ウィルキンスのソロは好調ぶりを聴かせます。

彼のソロのバックでギターによる伴奏が聴こえます。ソロをオーヴァーダビングしたのか、バッキングを後被せで録音したのでしょうか。

ソロとギター・バッキング、リズム隊のレスポンスの関連性をあまり感じないのですが、かと言ってバッキングとリズム・セクションの一体感も希薄であるため、今一つどちらが先にレコーディングされたかの判別が難しいです。

とは言えここで行われた自身のギターソロのバックに、そもそも自分のバッキングが音楽的に必要であったかどうか疑問が残ります。

ランディのソロに続きますが、フレージングの合間に入るフィルイン、カラーリングは如何にも同一録音を感じさせるレスポンスを見出せます。

その後のベースソロはどこを切っても金太郎飴状態ではありますが、ゴメスならでは、ワン&オンリーの世界を構築しています。

ギター、トランペット、ベース、ソロイスト各々とドラムスの1コーラス、12小節バースが行われます。ディジョネットのトラディショナルなフレーズ、手癖、リックに頼らない、天から舞い降りるインスピレーションを根源としたフレージングは、神がかっているとさえ感じます。

ドラムスソロ後はラストテーマへ。

8曲目ジミー・ヴァン・ヒューゼンのバット・ビューティフル、この曲のみギター・トリオで演奏されています。

ディジョネットはブラシを用いて伴奏しますが、ゴメスは自由奔放に、ドラムスが行う筈のカラーリング分までフィルインを奏でているかのようです。

こちらはつくづくウィルソンのジャズギタリスト振りを再認識させられる快演です。子供の頃に従兄弟に仕込まれたジョー・パス、バーニー・ケッセル、タル・ファーローのセンス、スピリットが何十年の歳月を経てウィルキンスの中で熟成され、ごく自然に両手を通して発生された演奏と言えましょう。

9曲目オール・ザ・シングス・ユー・アーは通常4拍子で演奏されますが、ここではアップテンポの3拍子でプレイされます。

後にも登場するヴァンプ・イントロ後、テーマメロディは演奏されず、主題部をギターがアドリブで行い、サビもフリューゲルホルンがソロを吹きます。

先発ランディのソロは流暢に、巧みな節回しを用いて行われ、続くウィルキンスはランディのフレーズを受け継いで始まり、彼の十八番のナンバーなのでしょう、スリリングに、アグレッシヴに演奏を展開し、本作白眉のプレイの一つとなりました。

その後はヴァンプをリピートし、ディジョネットのソロが行われます。比較的ステイした雰囲気でのプレイ後ラストテーマへ、ここでもテーマメロディは殆ど演奏されず、断片が最後にプレイされるだけです。

エンディングは同様にヴァンプが繰り返され、ランディがソロを取り、次第にリタルダンドして意外性のあるコードにてFineとなります。