Our Man in Paris / Dexter Gordon

今回はテナー奏者Dexter Gordonの1963年録音リーダー作「Our Man in Paris」を取り上げてみましょう。既渡欧組Bud Powell, Kenny Clarkeに地元出身のPierre Michelotを加えたトリオとのParisレコーディング、Dexterは新天地で伸び伸びと素晴らしいブロウを聴かせています。

Recorded: May 23, 1963 Studio: CBS Studios, Paris Producer: Francis Wolff Label: Blue Note

ts)Dexter Gordon p)Bud Powell b)Pierre Michelot ds)Kenny Clarke

1)Scrapple from the Apple 2)Willow Weep for Me 3)Broadway 4)Stairway to the Stars 5)A Night in Tunisia

本作はDexterにとって初のParis録音になります。前年Copenhagenに移住した直後の62年11月、当地のピアニストAtli Bjorn率いるトリオにDexterが客演した作品「Cry Me a River」が欧州での初録音、ここではいつも以上にマイペースでリラックスしたプレイを聴かせていて、音楽の原点である演奏する楽しさを十二分に感じる事が出来ます。50年代終わり頃から始まった米国でのいわばジャズマン不況で、Dexterを含め仕事が激減したミュージシャンがこぞって欧州に活路を見出すべく出国しました。彼もClarkeを頼って最初はParisに落ち着いたという事です。本国を離れるにあたってはさぞかし葛藤もあった事でしょうが、人種差別がなく、米国ジャズメンを大切にする欧州人の気質もあり当地に馴染み始め、仕事も数多くあったのでしょう、新たな創造意欲を得たような潑剌さを感じます。それから約半年を経た本作でのプレイは更なるリラクゼーションを聴かせています。

CopenhagenのジャズクラブMontmartre Jazzhusにて62年11月28日ライブ録音

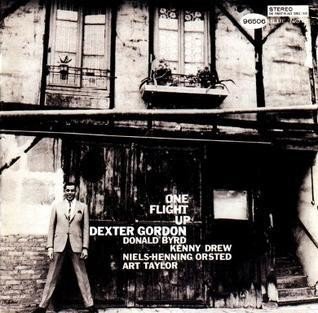

本作伴奏のピアノトリオ、当初はKenny Drewがピアノの椅子に座る予定でDexterが新曲を用意していたという事です。しかし実際はPowellがピアノを弾くことになり、彼には新曲は演奏出来ないので、代替の演奏曲はリハーサルを行いながらスタンダード・ナンバーから選ばれ、結果ナイスなセレクションになりました。ところでDexterが用意していた新曲がどのようなものだったのか、いささか興味を惹かれます。1964年6月録音の次作品「One Flight Up」、ピアニストがDrewですのでそこでの収録曲が該当しそうです。そこにはDrewと参加トランペット奏者Donald Byrdのオリジナル、スタンダードナンバーのバラードが収められDexterのオリジナルはありません。その後Drewとの共演はたまたまでしょうが、しばらく遠ざかりました。他のピアニストとの共演に新曲は持ち越されたのか、単に未採用スタンダードナンバーのことを新曲と表現したのか、その辺りは定かではありません。

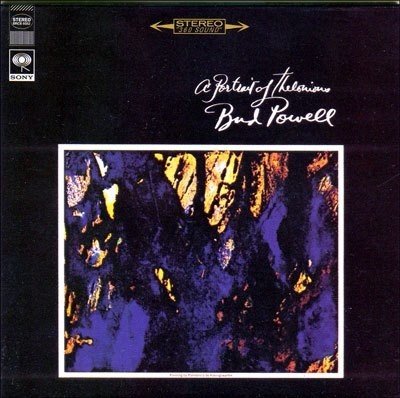

Powell, ClarkeにParis出身のベーシストであるPierre Michelotを加えた3人はBud Powell Trio、ないしはThe Three Bossesというバンド名でParisを中心にレギュラー活動を行なっていました。彼らは57年から63年頃まで私家盤も含め多くのレコーディングを残し、ゲストに管楽器奏者も迎えた作品もリリースしています。PowellとClarkeは旧知の仲、実際米国でレコーディングも行なっていますし、異国の地で意気投合したのでしょう。ベーシストは他にもOscar PettifordやTommy Potterが渡欧していましたが、フランス人Michelotを起用したのは音楽的にはもちろん、ふたりとの相性が良かったのでしょう、大切な事ですね。トリオ編成では61年12月Parisでの録音「A Portrait of Thelonious」が秀逸な作品、こちらは意外にもCannonball Adderleyのプロデュースになります。実は僕自身高校生の時にこの作品をヘヴィーローテーションで聴いていました。思い出深い一枚です。良く分からないながらも演奏や選曲、構成全体のバランスがとても良く取れていて、耳への心地よさが他のレコードと何か違うな、と子供心に感じていましたが、彼のプロデュースと言うことで点と線が繋がりました。彼のセンスに統一された作品、Cannonballラヴァーの自分にとっての琴線をくすぐるサウンドの工夫が成されていたのです。

61年12月Paris録音「Portrait of Thelonious」Cannonball Adderleyプロデュース

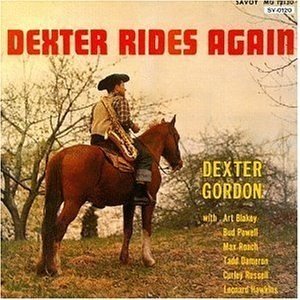

ちなみにDexterとPowellの初共演は46年1月録音「Dexter Rides Again」、本作はそれ以来のセッションという事になります。ここでのDexterのトーンは以降に通じる野太さ、フレージングも豪快さを聴かせますが、最大の特徴である崖っぷちを背後にして、ギリギリの立ち位置、あと一歩下がれば奈落の底〜次拍のアタマが待っている的な(笑)、8分音符のレイドバック感を未だ聴き取ることは出来ません。一方のPowellは既に鬼気迫るアプローチを披露しており、翌47年1月初リーダーセッション「Bud Powell Trio」を録音しその才能を開花させる事になります。

DexterとPowellの初共演「Dexter Rides Again」

Powell初リーダー作「Bud Powell Trio」

Bossesの管楽器との共演作はJohnny Griffin, Barney Wilenがフロントの59, 60年録音「Bud Powell in Paris」、同じく61年12月録音「Bud Powell / Don Byas – A Tribute to Cannonball」Idrees Sulieman, Don Byasを曲ごとにフィーチャーした作品です。ちなみにこちらもCannonballのプロデュース作品になりますが、渡仏中の彼を捉えての企画であったのでしょう。

ディスコグラフィーには本作を「Dexter Gordon with the Three Bosses」と記載していますがまさに言い得て妙、レギュラー活動を行なっているリズムセクションに新たにフロントが加わると、それまでの演奏にはない化学反応が起こり得ます。そこを楽しむのがジャズ鑑賞の醍醐味の一つと言えるのではないでしょうか。

それでは収録曲に触れていきましょう。1曲目Charlie Parkerの名曲Scrapple from the Apple、オープニングに相応しい軽快なテンポ設定、イントロから魅力満載のテナーサウンドが聴こえてきます。前述の「Dexter Rides Again」の演奏とは大違い、格段の進歩を遂げたプレイからは、1ミリたりとも動かないジャズテナー美学に対する、確固たる信念が感じられます。また幾多のテナー奏者、本当に様々で個性的な音色を湛えていますが、Dexterのような音色や鳴りを有するテナー奏者は他には存在しないと再認識させられます。198cmという長身はテナーを吹くための天賦の才、身体全体が鳴っているのです。音楽表現に対する拘りが無いわけがありませんが、同時に些細な事に対する拘りは一切持たないように心掛けているかの大らかさ、そのバランス感、太く、密度濃く、豪快に、大きく、たっぷりと、音符長く、後ノリしつつ素早い音の立ち上がり、朗々と、切々と、ユーモアのセンスを湛えながらブロウしています。テーマ後シングルノートをモチーフにフレージングを発展させ、ユーモアのセンスを感じさせます。優れた医師の父を持つ裕福な家庭環境からでしょう、育ちの良さに由来するどこかノーブルな語り口、端正な8分音符を中心としたソロの展開には聴く者を虜にしてしまう魅力に満ちています。Dexterの好演にはリズムセクションの的確なサポートも貢献しており、モダンジャズ・ドラミングの開祖の一人でもあるClarkeのシャープなドラミングがプッシュしています。彼は60年頃からベルギー人ピアニスト兼アレンジャーFrancy Bolandと双頭リーダー・ビッグバンドでの活動を開始し、Kenny Clarke/Francy Boland Big Bandとして20枚以上の作品をリリースしました。メンバーは渡欧組を中心に欧州の精鋭達を交え、当初はsextetから始まりoctetとメンバーが増えて行き、ビッグバンドにまで拡大しました。イタリア人資産家にして建築家Gigi Campiがバンドを最大限に援助し、全ての作品プロデュースまで手掛けました。ジャズミュージシャンにはこのCampiやPannonica夫人のようなパトロンが必要なのです。

Kenny Clarke-Francy Boland Big Band 67年録音「Sax No End」Eddie “Lockjaw” Davisのテナーをフィーチャーしています。

Stan GetzをフィーチャーしたKenny Clarke-Francy Boland Big Bandの意欲作「Change of Scenes」71年録音

そして同じくモダンジャズ・ピアノ開祖の一人Powell、渡欧時には40年代〜50年初頭ほどの神がかったプレイは聴かれなくなりますが、本作では久しぶりのDexterとの共演という事か、自身のソロでは好調な演奏を展開しています。しかしDexterのソロがツッコミどころ満載の、伴奏者にとっては美味しいフレーズを連続で繰り出しているにも関わらず馬耳東風、主にClarkeと音楽的やり取りが行われています。Powell自身どちらかと言うとソロプレーヤーで、年代的スタイル的にもフロントのソロにちょっかいを出したり(笑)、インタープレイを共有するタイプではないので仕方ありません。テナーの出し切った感のあるロングソロの後のピアノソロ、短目に終えセカンドリフによるドラムとの4バースに繋がります。ラストテーマ後はイントロが再演されアウトロとなります。

2曲目Willow Weep for Me、マイナー調で3連符を生かした印象的なイントロはDexterのアイデアによるものでしょうか、曲本編がメジャーとの対比になっています。漆黒にして身の詰まった音塊が、テナーのベルからヌーっと出るが如くのメロディ奏は、朴訥として殆ど飾り気がないように聴こえますが、素晴らしい音色と落ち着いたタイム感、フレーズ語尾のビブラートが堪らないニュアンスの3拍子揃い踏みだからこその為せる技です。小気味良いClarkeのシンバルレガートとMichelotのベースラインが巧みなコンビネーションを生み出し、その後のDexterの唄心溢れるソロをバックアップします。続くPowellはDexterのスインガー振りに影響を受け、実に端正にフレージングを組み立てた素晴らしいソロを聴かせます。その後のベースソロもさすが弦楽器奏者名手揃いの欧州、御多分に洩れず正確なピッチと深い木の音色で存在感をアピールします。ラストテーマはサビから、エンディングのフェルマータで短くソロがあり、ドラムの3連符に導かれイントロが再登場、フェードアウトでFineとなります。

3曲目BroadwayはClarkeのドラムソロから始まる華やかで優雅な雰囲気を持つ佳曲、New YorkにあるBroadwayは街を南北に走る劇場街を指しますが、Parisではどこの通りが該当するのでしょうか。シャンゼリゼ通りは高級店が連なる銀座のような通りなので、異なりそうです。Count Basie Orchestraでの演奏が有名なこのナンバー、Dexterも再び豪快ぶりを発揮していて実にスインギーです!フレージングの巧みさ、演奏への入り込み方も申し分なく、1曲目のScrapple〜のソロを凌ぐ勢いです!彼の得意技である引用フレーズが登場し(1曲目ではファンファーレを引用していました)、Strager in Paradiseのメロディを一節吹いていますがほど良きところでの吹奏、効果的に用いられました。続いてのPowellはここでも密度の濃いソロを聴かせ、ビバップ・プレイヤーとしての本領を発揮しています。意外とピアノソロが短く終わったな、とばかりに若干出遅れてDexterが離れた所からスネークイン、ドラムと8バース、セカンドリフからテーマに入り、最後のパートではPowellがBasie風のフィルインを弾いているのが微笑ましいです。

4曲目Stairway to the Stars、「星へのきざはし」と邦題が付けられています。トリオによるイントロから始まり、テーマにおけるDexterのサブトーン、グロウトーンはBen Websterを彷彿とさせますが、テイストはより整理されエッセンスを凝縮したように聴こえます。Powellのバッキングがここではテーマのセンテンスに呼応し、メロディの合間に巧みにフィルインを入れていて、旋律との関連性を大切にしているプレイヤーと再認識させられました。このアプローチはテナーソロ中でも基本変わらず行われ、バラードでのイメージの豊かさを持つ演奏者であるとも感じました。優れたジャズマンは同時にバラードの名手でもあるのです。

5曲目作品ラストを飾るのはA Night in Tunisia、ベースを中心としたイントロにDexterも加わります。ここでのメロディ奏の朗々とした、優雅にまで感じるレイドバックは本作白眉のプレイ、ソロも含めこの曲の代表的演奏に仕上がったと言えましょう。ClarkeもDexterのテイストに寄り添うべく健闘しているのがよく伝わります。インタールードでのメロディフェイク、ピックアップソロでのさらに拍車のかかったレイドバック、実にDexterワールドです!!ここまでの徹底さを聴かせるならば、ベースのビートの位置があと少しだけ前に、on topにステイしていれば彼の狙いは的中、一層ビハインド感が映えたに違いないと勝手に想像しています。ここで用いられている引用フレーズはSummer Time、キーが同じEマイナーですから思わず出てしまうのでしょう。アラビア音階のような、フリジアン・スケールの如きスケールも用いられ、他の収録曲よりもずっと自由なアプローチを聴かせ、淡々とバッキングしていたPowellもさすがに対応に苦慮したか、ピアノを弾く手を休めている場面があります。再びインタールードを演奏した後、ピックアップからPowellのソロになります。アイデアの豊富さは絶頂期ほどではありませんが、キラリと光るものを幾つも感じさせる充実したプレイです。セカンドリフからのドラムソロ、Clarkeは職人的巧みなフレージングを存分に聴かせています。ラストテーマは初めよりも拍車のかかったレイドバックを聴かせて、エンディングのcadenzaソロへ、ジャジーなコンディミ系フレーズを交えて大団円の巻です。