Rosewood / Woody Shaw

今回はトランペッターWoody Shawの代表的リーダー作「Rosewood」(1978年リリース)を取り上げたいと思います。個性的なトランペットスタイル、音色、誰にも真似の出来ない独自なアドリブライン、ユニークな曲想にしてジャズのルーツに根差したオリジナル、大編成によるアンサンブルをこの作品で見事に披露しています。

Recorded: December 15~19, 1977 at CBS 30th Street Studio, New York City Label: Columbia Producer: Micheal Cuscuna

tp, flg)Woody Shaw ts)Joe Henderson ts, ss)Carter Jefferson fl)Frank Wess, Art Webb ss, as)James Vass tb)Steve Turre, Janice Robinson p, elp)Onaje Allan Gumbs b)Clint Houston ds)Victor Lewis congas)Sammy Figueroa pec)Armen Hallburian harp)Lois Collin

1)Rosewood 2)Everytime I See You 3)The Legend of the Cheops 4)Rahsaan’s Run 5)Sunshowers 6)Theme for Maxine

Woody Shawは44年12月24日North Carolina生まれ、父親はゴスペルのミュージシャンでした。

9歳の時にビューグル(ピストンの無い軍隊ラッパ)を始めたそうです。学校でのバンドに参加すべく最初に選んだ楽器は意外な事にトランペットではなく、ヴァイオリンでした。ですがこちらは定員に達していたので叶わず、2番目の選択肢としてサックスか、トロンボーン、こちらにも欠員は無く残った楽器がトランペットだったそうです。さらに意外な話ですが、その時Shawは自分がどうしてこの耳障りな音のする楽器の担当にさせられなければならないのか、と感じたそうです。

音楽教師に自分がやりたい楽器を選べないのはフェアではないとも不満を述べましたが教師はShawを説得し始め、ちょっと辛抱してトランペットをやってごらんよ、君に向いている楽器だと勧められ、この楽器を好きになる事を保証するよとまで言われましたが、彼の言っていたことは正しく、すぐにトランペットに恋をしてしまったそうです。

教師は単に楽器の欠員パートを埋めるために促しただけなのかも知れませんし、実際のところは分かりませんが、しかしジャズ史に燦然と輝く名トランペッターWoody Shaw誕生のきっかけを作ったのですから、良い指導者と巡り合えたと言えましょう。

彼自身こうやって思い出してみれば何か不思議な力が働いて、トランペットと出会う事が出来たと回顧しています。その後は日夜練習に明け暮れ、卒業後クラシックの殿堂Julliard音楽院に進み、トランペットを徹底的に勉強をしようと考えていましたが、Louis Armstrong, Harry Jamesに深く傾倒し、ジャズに興味を持つようになります。そして次第に次世代のトランペッターたちDizzy Gillespie, Fats Navarro, Clifford Brown, Booker Little, Lee Morgan, Freddie Hubbardらからの影響を受けるようになり、自ずと学校での音楽活動から離れていくことになります。

Brownが亡くなった年月〜56年6月と同じ時に、彼はトランペットを選んだ事をある日気付いたとも語っていますが、志し半ばにして悲劇的な交通事故で逝去したBrownの偉業を受け継ぐために自分は演奏している、と言う自負があるのかも知れませんね。

Shawは独自のスタイルを生涯貫き通した超個性派プレーヤーですが、過去の先達へのリスペクトには半端ないものが感じられます。

その後はローカルミュージシャンとして様々なギグをこなし、63年7月若干18歳の時にEric Dolphyのリーダー作「Iron Man」でレコーディング・デビューを飾ります。栴檀は双葉より芳し、ここでの彼のプレイは荒削りではありますが、のちの個性を十分に感じさせるフレージング、アイデア、間の取り方、楽器の音色を聴かせています。

Dolphyはトランペット奏者と2管編成で演奏する機会が多く、初リーダー作60年4月録音「Outward Bound」でもFreddie Hubbardと、その後はBooker Littleと素晴らしいコンビネーションを聴かせていました。

61年7月ライブ録音「Eric Dolphy at the Five Spot」での演奏は、彼ら二人の名演奏を捉えた傑作です。

ところがLittleは録音直後の10月、尿毒症により23歳と言う若さで夭逝してしまいます。Dolphyの落胆ぶりが手に取るように伺えますが、彼の後釜としてHubbardが再起用され、64年2月録音、Dolphy没後同年8月にリリースされた傑作「Out to Lunch」での演奏は特筆すべきです。

Hubbardも本当に素晴らしいトランペッターですが、個人的にはShawとの相性の方に良さを感じています。あと1, 2年Shawの登場が早ければ、「Out to Lunch」のトランペッターは彼ではなかったかと。そしてDolphyが64年6月、36歳の若さでBerlinにて医療ミスと言う、痛恨の客死に至らなければ以降はDolphy = Shawのフロントラインで音楽活動を継続し、更なる名演奏が生まれたのでは、と勝手に想像しています。

Shawの演奏は一聴すぐ彼と分かる強力な個性を発揮していますが、多くのサックス奏者の2管編成の相方やピアノプレーヤーのフロントを務めていました。オリジナリティを持てば持つほど逆に音楽的テリトリーは狭くなります。多様性は深まりますが他のミュージシャンとの協調性は薄れて行き極端な話、自己のバンドでしか演奏出来ない事態に陥りますが、Shawの場合は例外です。

前述のDolphyをはじめ、Joe Henderson, Jackie McLean, Hank Mobley, Dexter Gordon, Booker Ervin, Gary Bartz, Sonny Fortune, Joe Farrell, サックス以外ではChick Corea, Andrew Hill, Horace Silver, Larry Young, McCoy Tyner, Bobby Hutcherson, Art Blakey…枚挙にいとまがない程に数多くの第一線ミュージシャンと共演しており、いずれに於いても十二分な個性の発露、素晴らしいインプロヴィゼーション、存在感、彼の参加による作品クオリティの向上、リーダーの音楽性とのナチュラルな融合を発揮しています。

Shawは幾多のジャズ・トランペットプレイヤーの中でもインプロヴィゼーションのライン、方法論、アイデアが抜きん出ていて、緻密さと大胆さが半端なく、時として難解さを極めオーディエンスが置き去り状態ではないかとまで感じる時があります。例えばBrown, Morgan, Little, Hubbardらの発する、トランペット奏者特有の爽快感をShawの演奏から感じ取るのが困難な場合があり、プレイは常に問題提起を促し、聴く者の演奏理解に際してどこか強いる姿勢を感じさせる奏者です。

具体的にはフレージングにおけるコード進行に対する縦の音使いでは明らかにディスコードでも、横の流れで通してみれば聴感上ギリギリのポイントで成立する、ラインの言ってみれば帳尻合わせ的な独自の解決感。加えていわゆるパターンやリック的な音使いを極力避けたと思われるクリエイティブなインプロヴィゼーションの、本人は特に意識してはいないでしょうが、有無を言わせぬ対峙感。

ところが彼のスタイルの根底にあるLouis Armstrong, Harry Jamesらのテイストから醸し出されるニュアンス、イントネーションが随所にスパイスとして作用し、ハードボイルドでありながら、えも言われぬ色気を放ち(男の色気〜益荒男ぶりと切なさ)、演奏の難易度を適度に緩和させていると感じていて、ここが多くのミュージシャンに愛された由縁と考えています。

優れた奏者、音楽、芸術には複雑な要素が絡み合うのが常です。Shawの演奏には他にはあり得ない次元での複雑な個性が混在しており、その表出に際し一面では真の芸術家たるmentorとして、演奏者からの尊敬を通り越した熱狂的な崇拝ぶりを得ています。他方では一般的なオーディエンスが彼の音楽について行く事が出来ず、ともすると少数の熱狂的信者のためだけのマニアックなものに終始してしまう、musician’s musisianの範疇に留まってしまいがちになります。

Miles Davisの音楽表現の難解さも同様ですが、彼の場合天性のものからオーディエンス、ミュージシャン分け隔てなく万人に対してアピールする事が出来ています。そして「俺の音楽が難しいって?おいおい、分からないのはお前らに責任があるんだぜ。分かろうが分かるまいが俺の知ったこっちゃないけど、一度でも分かろうとして聞いた事があるのかい?とことん入り込んでみな、Come on! everybody!」のようなスタンスでプレイしていると思います(笑)。

本作はShawにとって初のメジャーレーベルColumbiaからのリリースになります。これまでにも10作近くをContemporaryやMuseレーベルから発表していました。70年「Blackstone Legacy」74年「The Moontrane」といった傑作をはじめいずれもが高い音楽性を示し、個性的オリジナル、アンサンブルを聴かせ70年代ジャズ界のフラッグシップ的存在として精力的に演奏活動を展開していました。

本作リリース77年頃はColumbia筆頭アーティストにしてジャズ界の牽引力Milesが健康を害し(胃潰瘍とヘルニア)、75年2月の大阪公演を収録した名作「Agharta」「Pangaea」を最後に80年頃まで長期引退していた時期に該当します。

Columbiaレーベルにとってもジャズシーンにとっても、Milesの不在は手痛かった事でしょう。彼に続くアーティスト、できればモダンジャズのリーダー的存在である楽器トランペット、その先鋭プレーヤーを必要としていました。Shawに白羽の矢が立ったのは当然の事です。彼を最大限にバックアップすべく、大編成でのレコーディング(メジャーならでは、お金かけてます!)〜リリースは彼の音楽生活の一つのピークであったと思います。

参加メンバーは当時のWoody Shaw Quintet = p)Onaje Allan Gumbs b)Clint Houston ds)Victor Lewis ts,ss)Carter Jeffersonにゲスト・ソロイストでShawとの相性抜群のJoe Henderson、そして5管編成にコンガ、パーカッション、更にハープを増員したThe Woody Shaw Concert Ensembleが加わったゴージャスな最大14人編成で、重厚なアンサンブルを堪能できます。Shawは自分の曲の他、メンバーのオリジナルも取り上げ、ユニットとしての活動に重きを置いています。

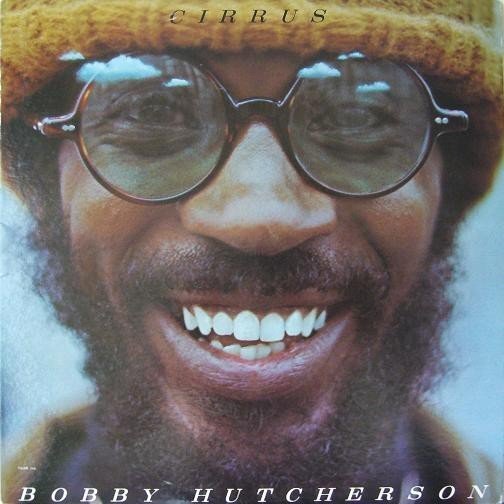

それでは収録曲について触れて行きましょう。1曲目表題曲にしてShawのオリジナルRosewood、彼の両親に捧げられたナンバー、初演はBobby Hutchersonの74年4月録音作品「Cirrus」に収録されています。

ShawとJoeHenの2管によるメロディが核となり、アルトサックス、フルート、ピッコロ、トロンボーン、バストロンボーンが対旋律やハーモニー、バックリフを奏で、リズムセクションにパーカションが加わった重厚な演奏はOnaje Allan Gumbsのアレンジによるものです。

メロディはどこかミステリアスでいながら、キャッチーなテイストも存在するShawならではの凝った楽曲、しかしこれまでの彼の作風とは明らかな違いを聴かせています。ソロの先発はJoeHen、斬り込み隊長の責務を十分に果たす素晴らしいブロウ、全面的に信頼を寄せていた間柄だと思います。ホーンのアンサンブルを受けつつ、難曲のコード進行を実に的確にアドリブしています。

初演ではHutchersnのソロだけがフィーチャーされていたので、続くここでの作曲者のソロは初登場になります。それにしても独創的なラインの連続、音の跳躍と滑舌の尋常ではない確実さ、ソリッドでエッジーな音色、そしてニュアンスの豊富さからは彼自身の唄を確実に聴き取る事が出来ます。

2曲目Everytime I See YouはOnajeのオリジナル、前曲からコンガとハープが抜けつつ、引き続きゴージャスなアンサンブルが聴かれますが、ここでは使用管楽器に多少の変化をつけています。

Victor Lewisの叩く8ビートのリズムは軽やかでいて、どっしり感も感じさせるジャズ屋特有のタイム感です。Stan Getz, Carla Bley, George Cablesはじめ多くのミュージシャンとの共演歴を持つ強者の一人です。

Clint Houstonのベースも雄弁で、確実にビートの芯を捉えたプレイが素晴らしいです。Shawのワンホーンをフィーチャーしたナンバー、軽やかにリズムに乗ったプレイは音使いやトーンの魅力が半端なく、そしてソロ途中からサンバのリズムに変わるドラマチックな演出も効果的です。

Onajeのソロは美しいピアノの音色と共に、リリカルでいてダイナミックです!ここでもサンバに一瞬変わり、ソロのクライマックスをホーンアンサンブルがバックアップし、ラストテーマにクールに移行します。

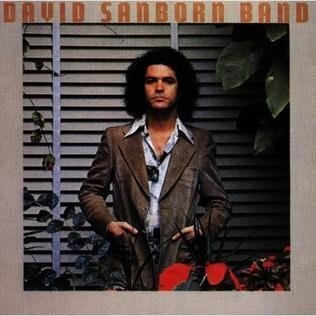

3曲目The Legend of the CheopsはLewisの作曲、David Sanborn77年作品「Promise Me the Moon」にも収録され、作曲者も参加しています。こちらは彼のソプラニーノをフィーチャーした演奏、小編成という事もあり本作よりもシンプルな仕上がりですが、Shaw, Sanborn全く表現の異なるふたりの管楽器奏者の演奏を比べてみるのも一興です。

Cheopsとはギリシャ語で古代エジプト・クフ王の事、Lewisは作曲のほかアレンジも担当しています。自由な発想に基づいた佳曲、JoeHen同様にShawが全信頼を置くドラマー、コンポーザーです。

ハープや木管楽器が大活躍するイントロに始まり、Shawの奏るテーマにJoeHenが絡み、同様にアンサンブルが纏わり付くように曲をカラーリングします。先発はJoeHen、ここでのソロはイってます!続くShawのソロも素晴らしい!ラストテーマ後のヴァンプでのやり取りも含め、70年9月ライブ録音「Joe Henderson Quintet at the Lighthouse」での、ふたりの申し分の無いコンビネーションを彷彿とさせます。

4曲目Rahsaan’s RunはShawのオリジナル、バンドのメンバー全員の友人にして天才の名を欲しいままにしたRahsaan Roland Kirk、本作レコーディングの直前12月5日に惜しまれつつ亡くなり、哀悼の意を表したナンバー。曲自体はアップテンポのマイナーブルース、クインテットのメンバーが全員ソロを繰り広げます。先発はShaw、続いてJefferson、Onaje、Houston、そしてLewisとの1コーラスバースがShaw, Jeffersonと行われラストテーマを迎えます。全員の熱気を帯びた演奏が(テンポがかなり早くなりました!)Rahsaanへのレクイエムになったに違いありません。

5曲目SunshowersはHoustonのオリジナル、イントロでのエレクトリックピアノとトランペットのサウンドがMilesのIn a Silent Wayを彷彿とさせます。

こちらもこのバンドに相応しい佳曲、表題曲からフルートを除いたアンサンブルが壮大なイメージのナンバーを彩ります。

Shawのブリリアントなテーマ奏に続くソロを、もっとクリアーに聴きたいと思っていても、アンサンブルがややラウドに響き音像が霞み気味です。

その後JeffersonのソプラノとJoeHenのサックスバトルが!リズムセクションのサポートを得てJeffersonも大健闘していますが、お相手とはタイム感やアイデア、そもそも格が違い過ぎるようです。

Onajeのピアノソロ、アンサンブルを経てラストテーマを迎え、イントロにダ・カーポ、アテンポしもうひと盛り上がり、フェードアウトでFineです。

6曲目Theme for Maxineはライナーノート曰く「実に素晴らしい人物で驚くべきマネージャー」と言うバンドマネージャーMaxine Greggに捧げられたShawのナンバー、メンバー全員から親愛の情を込めて演奏されています。

本作中最も60年代ジャズの香りがするのはHorace Silverのナンバーの雰囲気を感じさせるからでしょうか。65年10月録音Silverの名盤「The Cape Verdean Blues」でもShaw = JoeHenのフロントラインが大活躍しています。

先発のJoeHen、本作中最も自由奔放でアグレッシヴなソロ、とことんJoHen節を聴かせ、ラストはトリルと共に消え去って行きます!リズムセクションもソロのコンセプトに徹底的に従っています!これはMaxineさんの人柄を表した内容なのでしょうね、きっと。

Shawのソロは助走態勢から次第に熱を帯び、触れ幅の実に広い雄大なスケールの演奏を聴かせます。ピアノソロはリリカルさを基本にアグレッシヴなテイストも交えていますが、フロントふたりが既にMaxineの事を殆ど語ってしまったので、自分は控えめに纏めますとばかりに、コンパクトに終えています。

Houstonのやはり短いソロを挟んでラストテーマへ。ピアノのバッキングが冒頭テーマ以上の自己主張を繰り広げているのは、やはりマネージャーの事で言い足りないことがあったのでしょう(笑)。