ザ・ニュー・スタンダード/ハービー・ハンコック

ハービー・ハンコックの1995年録音リーダー作、オールスターによる作品『ザ・ニュー・スタンダード』を取り上げましょう。

録音:1995年1月14~16日

スタジオ:マンハッタン・センター・スタジオ、ニューヨーク

エンジニア:ジョン・ペイス

プロデューサー:ハービー・ハンコック、ガイ・エクスタイン

レーベル:ヴァーヴ

(p)ハービー・ハンコック (ts,ss)マイケル・ブレッカー (g, ac-g, electric sitar)ジョン・スコフィールド (b, el-b)デイヴ・ホランド (ds, el-perc)ジャック・ディジョネット (perc)ドン・アライアス

(1)ニューヨーク・ミニット (2)マーシー・ストリート (3)ノーウェジアン・ウッド (4)ホエン・キャン・アイ・シー・ユー (5)ユーヴ・ゴット・イット・バッド・ガール (6)ラヴ・イズ・ストロンガー・ザン・プライド (7)スカボロー・フェア (8)シーヴス・イン・ザ・テンプル (9)オール・アポロジーズ (10)マンハッタン(アイランド・オブ・ライツ・アンド・ラヴ) (11)ユア・ゴールド・ティース Ⅱ

本作リーダー、ハービー・ハンコックの発案ならぬレコード会社プロデューサーから持ち掛けられたコンセプトによって『ザ・ニュー・スタンダード』はレコーディングされました。

自発的では無いレコーディングのため、はじめは受け身のスタンスだったハービーの対応がバンドの変化に伴い、次第に本腰を据え始めました。

ジャズアルバムはリーダーやグループの意向により制作される他、レーベルやプロデューサーの企画やアイデアにより作られる場合があり、客観的にミュージシャンを俯瞰する彼ら制作者側の視点が功を奏し、優れた作品を産み出す場合があります。本作はその最たる例と言えます。

アルバムはポップス、ロック、R&B、ソウルで大ヒットを遂げた名曲を取り上げ、大胆なアレンジを施し、異なったコンセプトの楽曲に仕上げ、更にストリングス、ブラス、ウッドウインズから成る大編成のアンサンブルをオーヴァーダビングしています。原曲のままではとてもジャズ演奏の素材に用いることが出来ないものもありましたが、取り上げるに際しハービーの手腕により、かろうじて原形を留めるにまで改変されたアレンジも含まれます。

元になった楽曲と本作のアレンジされたナンバーを比較してみるのも一興、ここまで別モノにリニューアル出来るハービーの才能、センスに感動を覚えます。こちらをオススメします。

歌のない歌謡曲ならぬヴォーカルチューンをテナーサックス、ギター、ピアノ、ベースの名手達が各々の楽器で巧みに歌い上げ、リズム隊が強力にサポートする構図、とことん熱く、どこまでも盛り上がるアドリブソロの応酬が作品の最大の売りとなりました。

当初は所謂企画モノとしてのバンドによる演奏でしたが、高い音楽性を有していたからでしょう、バンド自体演奏を重ねる毎に変貌を遂げ、深い表現を成し遂げます。

本作で取り上げたナンバーがその後のジャズシーンにおいて、新しいスタンダードと成り得たかは定かではありませんが、親しみ易いメロディでキャッチーなリズム、ダンサブルなビートを湛えたナンバーを題材に音楽的指向が合致し、互いの音楽性を認め合う6人のミュージシャンが一丸となり、かつて無い世界を構築しています。

ジャズインプロヴィゼーションの猛者たちによる歴史的名演、極論として演奏素材は何でも良い事を証明した形になります。

96年2月にリリースされ瞬く間に話題となりヒットし、ビルボードのジャズアルバム・チャートに昇ります。

本作メンバーの真骨頂はライヴ演奏に現れました。当初ハービーはオールスター・メンバーの忙しさゆえライヴ演奏を考えていなかった模様ですが、日本から声がかかり、レコーディング・メンバーであるマイケル・ブレッカー、ジョン・スコフィールド、デイヴ・ホランド、ジャック・ディジョネット、ドン・アライアス全員を引き連れ、リリース96年2月の半年後8月、河口湖ステラシアターでその全貌を現し、ライヴ・レコーディングを行います。

メンバーはマイケル以外マイルス・デイヴィス・バンド出身の強者揃い、マイルス・バンドに同時期に在団したメンバーも確認出来ます。全員自己のスタイルを確立させた、各々の個性的インプロヴィゼーションの素晴らしさに加え、共演者とのインタープレイにはまた格別に実力を発揮します。

マイケルとハービーの関係はマイケル88年第2作目のリーダー作『ドント・トライ・ディス・アット・ホーム』にハービーを迎え、マイケル念願のジャズジャイアントの一人と共演、それ以来ハービーのセッションに度々迎えられる事になります。

/マイケル・ブレッカー

ステラシアターでのライヴは本作『ザ・ニュー・スタンダード』と2枚組カップリングで96年12月リリースされます。

『ザ・ニュー・スタンダード』自体は1枚のCDで既発売されていたにも関わらず、抱き合わせと言う形で世に出て、ライヴ盤入手のためにはスタジオ盤を再度購入しなければならないシステムが取られました。当然ファンには評判が悪かった事を覚えています。別個にリリースするのが筋道でした。

このライヴアルバムにはバンド演奏が2曲、そしてハービーのソロピアノによるドルフィン・ダンス計3曲のみが収録されています。数多くの未発表テイクのリリースが待たれます。

多忙を極める参加ミュージシャンのスケジュールを組む作業は困難を伴ったと考えられますが、ステラシアターでの演奏の素晴らしさと音楽的充実度から、ザ・ニュー・スタンダード・バンドは翌年もジャズフェスティバルを中心にスケジューリングを行い、更なる展開を目指します。

翌97年は米・ダラス、カナダ・モントリオールからパリ、ウィーン、ヴィエンヌ、ブダペスト、ペルージア、スイス・モントルー、ロンドン、ポリ、ワルシャワなど欧州各地をツアーします。

1年を経て一層濃密になったバンド演奏は、各所で行われたyoutube画像にて凄まじいまでのドキュメント・プレイを確認でき、演奏毎に異なった表現、アイデアの表出、緻密にして大胆なインタープレイ、創造性の坩堝と化します。

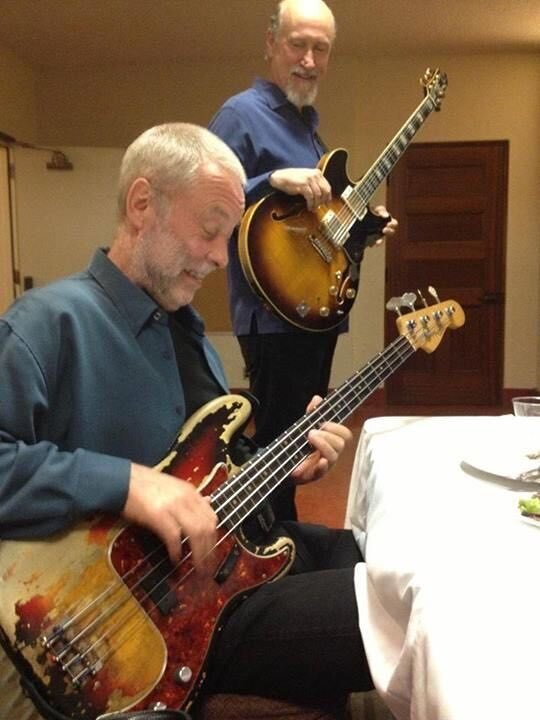

画像を見ると楽器を演奏する立ち姿が映える、長身のユダヤ系知的+危ない(笑)ミュージシャン2人がフォワードに、身長193cmのマイケル、比較してジョンスコは190cm弱でしょうか、バックスにはハンコック率いる4人の最強リズム隊が控えています。

マイケルとジョンスコの共演は意外なことに殆どありません。両者はニューヨークのジャズクラブで80年代にセッションを行っていましたが、メンバーにはジョージ・ムラーツ、ヴィクター・ルイス達の名を上げる事が出来ます。

スタジオ録音としてはチェット・ベイカーがフュージョンを演奏したユニークな作品77年録音『ユー・キャント・ゴー・ホーム・アゲイン』への、サイドマン同士でのプレイが浮かぶくらいです。

/チェット・ベイカー

本ブログ掲載のnoteに私がこのアルバム『Chet Baker / You Can't Go Home Again』の記事を書いています。どうぞご覧ください。https://note.com/tatsuyasato/n/nd0c011b85919

因みに前年ふたりが用いたステージ上の譜面台は、翌年にも用意されましたが、かなり離れて置かれています。前年は2人とも譜面台に釘付け状態でしたが、翌年は殆ど楽曲を暗譜したのでしょう、楽譜は参考程度に見るに留まります。レギュラーバンドならではの展開です。

・オール・スターズ

収録曲について触れていく前に全般的に感じる事が2点あるので、先に述べたいと思います。

まず録音に関して、多くの楽器を有するレコーディングなので音像が過密状態になりがちですが、そのことを上手く回避しておりインストルメンテーション、音の分離は良好です。しかしいずれの楽器も平坦に配置され、ジャズレコーディングに必要不可欠である音の膨らみや楽器の特性を活かした音像のポジショニングに無表情さを覚えます。ポップスのレコーディングならばこちらでも良いのかもしれませんが、最先端のジャズサウンドであるために違和感を感じます。ひょっとしたら取り上げた楽曲ゆえ、敢えてポップス的にレコーディングを行なったのかも知れません。

そしてもう1点、マイケル・ブレッカーのテナーサックスに於けるプレイです。

端的に言って通常の彼のプレイクオリティに比べて今一つ演奏に入り込めていません。何かに纏わり付かれているかのように音楽の中に入って行く推進力に欠けているのは、恐らくテナーサックス楽器本体の調子が良くない、若しくは激しいブロウと過酷な使用からマウスピースが摩耗した事に原因がある等の、ハードウエアの問題と想像しています。

実際に幾つかのフラジオ音のミストーン、8分音符のスピード感欠如、通常よりもこぢんまりとしたソロの展開に、思うようにインプロヴィゼーションのストーリー構築がままならないもどかしさを感じさせます。永年彼のプレイを聴いている側として、彼の一挙手一投足をかなり理解しているつもりです。

あれだけ前人未踏の演奏を行うテナー奏者です、ほんの些細なトラブルで楽器演奏が意にそぐわない状態に陥ります。自分も同じ楽器を演奏する立場としてこの事を全く理解出来るのですが、そしてマイケルはテナーサックスの調子が良く無い状態でレコーディングに臨まざるを得ない場合、往々にしてソプラノサックスやEWIが登場し、全曲ではありませんが持ち換えてプレイを行います。

本作では携えたソプラノにて代打、例えば本作2曲目マーシー・ストリートに於ける演奏では、信じられない絶好調ぶりを聴かせます。テナーに集中出来なかった分を挽回してなお余りあるクオリティと言えるでしょう。

とは言ったものの、マイケルはソプラノサックス演奏が好きではないようです。先日出版されたばかりの『マイケル・ブレッカー伝:テナーの巨人の音楽と人生』によれば、ソプラノを滞在先ホテルやタクシー内に置き忘れるのは日常茶飯事、テナーサックス以外の楽器は眼中になかったのでしょう、キャリア初期に演奏していたフルートもまたよく置き忘れました。

またヴィブラフォン奏者マイク・マイニエリがマイケルの思い出の中で、「〈フライング・カラーズ〉という曲があって、『マイケル、この曲でソプラノを吹いてほしいんだ。君のソプラノを聴いたことはないけれど、僕にはこの曲でソプラノが聴こえてくるんだよ』と言ったのだが、『あり得ないね』とつれなく、『テーマだけ吹いてくれればいいんだ。ソロを吹く必要はない』と言っても、『テナーでできる』と。しょうがないから彼の足を掴んで『明日、ソプラノを持ってくるって言うまで帰さないぞ』とふざけてみたら笑い出して、『わかった、ソプラノでテーマを吹くよ』とようやくなったんだ。そして翌日ソプラノを持ってきたら、なんとホコリをかぶっていて音が出るかどうかもわからない状態に見えた。でも、メロディを吹くとそれはそれは美しかったよ。同じ曲をモントルーでのライブで演奏したときは、ソプラノを吹くように説得できずテナーで吹いていたけれど。その後EWIが登場すると、その魅力に取り憑かれていた。たしか8オクターブの音域があり、好きなだけ高い音が出せるからね。おそらくそれからは、ソプラノは必要なくなったのだと思う」と発言しています。

ジョン・コルトレーン、ウェイン・ショーター、デイヴ・リーブマン、ブランフォード・マルサリス、僭越ながら私佐藤達哉も含めたテナー奏者たちはソプラノが不可分の楽器です。

二つのヴォイスを巧みに操り自己表現を行いますが、マイケルの場合はフラジオ音(サックスの通常音域よりも高い音域を、特殊な運指を用いて出す音)のエキスパートで、テナーの高音域=ソプラノの音域を通常音の如くプレイするので、1オクターヴ高いソプラノは特に必要なかったのですが、直管構造を有するソプラノのエキゾチックな響きはまた別物です。

楽器を豊かに鳴らす達人マイケルにかかればソプラノの音色も実に個性的、彼が抱えていた喉の問題も、管が短く総じて抵抗感の少ないソプラノでは問題がなかった筈です。

テナーの巨人の音楽と人生

1曲目ニューヨーク・ミニットはライヴパフォーマンスでも必ずオープニングに演奏されました。イーグルスのドラマー、ドン・ヘンリー作曲のナンバー、オリジナルのゆったりした哀愁のラヴ・バラードと、全く異なる本作のヴァージョンとの関連性を想像だに出来ません。

冒頭から聴かれる強力なスイング・ビートのリズムは、ディジョネットのドラミングにアライアスのパーカッションが加わる事により生じるポリリズムの為せる技です。ディジョネットひとりだけでも複雑なリズムが同時進行するプレイスタイルです、そこにアライアスのコンガを中心とした打楽器プレイが加わる事によるリズムの饗宴、ビートの洪水が押し寄せます。ドラムがリードしパーカッションがサポートする形で行われます。

そしてオリジナルのテーマから、ここでのシンコペーションを生かしたリズミカルなメロディラインに辿り着くのは困難な筈ですが、ハービーはアレンジの妙を披露し見事なジャズチューンを作り上げました。

スペースをたっぷりと有したイントロはベースパターン、コード進行、細部にまでハービー・マジックが施されています。

マイケルとジョンスコによるテーマ奏、わざとなのかラフにプレイされます。その後テーマのフォームに準じてピアノソロが始まります。全開のハービー・ワールドをバックアップすべくリズム隊、特にディジョネットのカラーリングの入魂ぶりには、ジャズレジェンドにして未だシーンのトップを走り続ける奏者の自負を感じます。

ライヴでのハービーはここでの何倍もの長いスパンを取りながら、インプロヴィゼーション、インタープレイの限界にまで挑戦すべくのクリエイティヴな演奏を繰り広げ、その後にはまさしくペンペン草も生えない荒涼とした大地が一面に広がります。続くソロイスト、ジョンスコとマイケルにはさぞかしハードルが上がった事でしょう。97年モントルー・ジャズフェスではこの1曲だけで22分の長さになりました。

ジョンスコのソロへはハービーの最後のフレージングを辿りながら開始されます。一聴彼とわかるギターの音色、うねるが如くの8分音符、コンビネーション・ディミニッシュ系のラインがエグさを際立たせますが、時折聴かれるオーソドックスなアプローチ、リックにリアル・ジャズマンを感じさせます。

マイケルも尻取りの如くジョンスコの最後のフレーズをキャッチし、ソロを開始します。端正な8分音符、粒だちの良いタンギング、申し分の無いサキソフォン・テクニック、熱いブロウを聴かせます。

前述の通りこれ以上先に入り込めないリミットを感じましたが、ハービーの盛り上がりに遠慮した側面もあったかも知れません。

ラストテーマ後はフェードアウトにてFineとなります。

2曲目マーシー・ストリートはピーター・ガブリエルのナンバー。ガブリエルのオリジナルはこちらもゆったりとしたムーディなナンバー、ハービーのアレンジはメロディラインを遵守し、エキゾチックさを踏襲します。

冒頭アライアスのタブラを中心としたリズムから始まります。ホランドが追従しグルーヴが提示されます。ホランドのプレイには柔軟性があり、メロディアスなものからアグレッシヴな音楽まで確実性を提示します。

テーマはマイケルのソプラノがギターを伴ってプレイします。あくまでソプラノがメインなので、ガブリエルの歌声の音域が低めにも関わらず、高音楽器によるメロディ奏には意外性を感じます。

イントロのリズムが継続しテーマ後ハービーのソロからスタート、メロディアスに、パーカッシヴにストーリーを描く様は彼の持つ引き出しの多さを実感させます。

続くマイケルのソプラノソロ、いや、笑いが起こる程の物凄さを提示しています!ここまでテクニカルでメロディアス、意外性を伴ったソプラノソロを聴いた事がありません。そして間をたっぷりと取っているため、ハービーはじめメンバーにバッキング、カラーリングのチャンスを与えているが如き、インタープレイにも凄まじさを確認出来ます。明確な山場の設定が幾度もあり、その都度のメンバーの対応、特にハービーの瞬発力、パーカッシヴさに感動さえ覚えます。

ラストテーマに入りますが、それまでにも淡々とプレイして時折鋭いアクセントを放つアライアスのタブラが印象的です。

エンディングにはオーヴァーダビングによる謎のセクションが延々とプレイされ、ハービーとジョンスコが怪しげなバッキングを繰り出しつつFarde Outです。

3曲目ノーウェジアン・ウッドはお馴染みザ・ビートルズのナンバー、作曲はレノン=マッカートニーの共作とクレジットされていますが、主にジョン・レノンが手掛けました。

ここではゆったりとしたジャズワルツでプレイされます。A-B-A'構成のAメロディ担当はホランドのベース、この曲の魅力的なメロディはどのような楽器が奏でても、良さを発揮します。そしてサビのBをジョンスコのギター、A'をギターにマイケルのソプラノが重なる形で演奏されます。隠し味的にウッドウインズ、ストリングスがオーヴァーダブされます。

ヴァンプ後のソロ先発はホランド、プレイには彼らしい実直なコンセプトを感じます。ここでもホーンセクションのバックアップを確認出来、その後ハービーのソロ、そしてジョンスコと続きます。各々の個性を遺憾なく発揮しながら進行し、ラストテーマへ。

マイケルは自分の出番を伺って出遅れたのでしょう、一瞬の間がありAをソプラノ、ディジョネットはブラシに持ち替え、Bはジョンスコ、この時のハービーのバッキングとホランド、ディジョネットの反応の的確さ、A'はキーが変わりディジョネットがスティックに持ち替え、ギターに被りながらマイケルがテナーでメロディを奏でます。繊細なカラーリングを短いスパンで、機敏に行う様は彼らならではのプレイです。

その後再びBへ、マイケルのテナー、ジョンスコのフェイクを交えたメロディ奏にはディジョネットとハービーがすかさずレスポンスを行い、予定調和か演奏時のハプニングか、ハービーとディジョネットによるAセクションに向かうための、潔い大きなフィルインが入ります。フォルテシモのアタック後には余韻を残しつつのドラムフィルが繰り出され、ディジョネットの変幻自在な音楽性を感じさせます。

ラスト回のAを引き続きマイケルがテナーでメロディをプレイ、本来スペーシーなメロディはオーヴァーダブによるアンサンブルで豊かに脚色され、エンディングはヴァンプを伴いフェードアウトします。

ノーウェジアン・ウッドの決定的ジャズ・ヴァージョンの誕生です。

4曲目ホエン・キャン・アイ・シー・ユーはベイビーフェイス作曲のナンバー、ベイビーフェイスのオリジナルは彼の魅力的なヴォーカルが映えるラヴ・ソング、本作ではテンポを早め、クラウス・オガーマン的ゴージャスなストリングスが加わり、ピアノが妖艶にテーマを奏でます。

ピアノソロが先発し、ハービー流のミステリアスさが付加されたムーディなプレイを展開します。その後マイケルはハービーのテイストを継続させ、ソプラノでメロウさを発揮しつつプレイしますが、これはマイケルに影響を受けたスムースジャズ・サックスプレイヤーの演奏では、と錯覚してしまう程にそのスタイルに徹しています。

再びハービーのソロが行われ、マイケルが極小さい音量でフィルインを入れつつ、ラストテーマに向かいます。

5曲目ユーヴ・ゴット・イット・バッド・ガール、スティーヴィー・ワンダー作曲、彼の初期72年代表作『トーキング・ブック』に収録されています。

オリジナルは当時最先端であったシンセサイザー(現代の耳にはかなりコーニーな音色です)と、スティーヴィーのヴォーカル、女性コーラスが絶妙にブレンドされたサウンドを聴かせますが、さすがスティーヴィーと唸らせるアレンジです。

一転して本作のテイクはドラムとパーカッションが織りなすリズムの満漢全席から、ハービー流のシンコペーションを生かした大胆なリズムのキメ、その後は全く予想を裏切るアップテンポのスイングによるテーマ奏へ、これは斬新です!

楽曲の大胆な改変はこの作品のコンセプトですが、ここでのアレンジは一つの目玉です。

ソロはハービーからスタート、何というスピード感とグルーヴ、アイデアの具現化でしょう、ピアノ奏者としての本領を最大限に発揮、リズム隊の澱み無いどころか、ハービーを煽らんばかりの徹底したアプローチにも開いた口が塞がりません!

続くマイケルのソロはハイパー・テクニックを駆使していますが、今一つハービーがプレイで作り上げた世界に入り込めていません。翌97年のライヴでは猛烈なプレイを構築しているだけに残念です。とは言えリズム隊のパッショネイトでクリエイティヴなインタープレイは見事です。

その後シカケを交えながらのドラムソロが炸裂し、グルーヴが変わりイントロのリズムパターンを用いたセクションでハービーのフィルが行われ、フェードアウトです。

6曲目ラヴ・イズ・ストロンガー・ザン・プライドはシャーデーのナンバーで、同名作品に収録されています。彼女のハスキーな歌声が印象的な楽曲がここではジョンスコのギター、マイケルのテナーがテーマを担当、ハービーの巧みなバッキング、ホランドのエレクトリック・ベース使用によりサウンドが変わっており、パーカションの効果的な使用も相俟って、良質のフュージョン・ナンバーに再構築されています。

テンポは早目に設定され、ダビングされたアンサンブルもCTI一連の作品の如きサウンドに響きます。

ソロはハービー、ジョンスコ各自テクニカルにしてメロウ、個性をコンパクトながら存分に発揮しています。マイケルはやや力が入りすぎのきらいを感じます。

その後ラストテーマを経てジョンスコとマイケル、ハービー三人の変則的なバトルが聴かれます。淡々としつつも内在するパッションを自然体で繰り出すジョンスコ、只管マイペースに打鍵しながらも自己のサウンドを徹底的に表出するハービー、彼ら二人を前にしたマイケルにはもう少し脱力が欲しかったところです。

エンディングには大編成によるアンサンブルがループし、収束に向けてお膳立てを行いつつ、フェードアウトです。

ディジョネットのドラミングが曲全体を俯瞰しながら、要所要所で出るところは大胆に、抑える場面はシンプルに、音楽的なドラミングを聴かせます。

7曲目スカボロー・フェア、サイモンとガーファンクルお馴染みの大ヒット作、彼らは名曲の誉高いナンバーをミディアムアップ・テンポのスイングでプレイし、ジャズスピリットを思う存分披露します。

バックを務めるリズム隊の構図として、ディジョネットのトップシンバルに対してホランドのベースがほんの少しだけ先に音が立ち上がる、スイングビートの理想形態、オントップを提示しています。

ソロピアノによるイントロでは、最後に余韻を残すべく少し長めのフェルマータがあり、徐にテーマがスタート、マイケルのテナーが柔らかく、穏やかに、レイドバックしながら奏でます。ソロも引き続きマイケルがタイトな8分音符を駆使してロジカルにプレイ、伴奏のハービーはバッキングを行わず音無しの構え、ディジョネットのドラミングがその分を的確に、いや猛烈にバックアップします。

途中からバッキングを始めたジョンスコはごく自然にそのまま自身のソロに移行し、しばらく後にハービーもバッキングを開始します。

さり気なくソニー・ロリンズのアルフィーのテーマを引用フレーズとして繰り出すジョンスコ、彼のアイデア豊富なラインに、すかさずフィルインを連打するディジョネット、並列してクラスターを連打するハービー、引き続いてハービーが凄まじいイメージを伴いながらリズミックに打鍵し、リズム隊のレスポンスを呼び込む一触即発状態、想像以上の凄まじいアクションを展開します。ここではホランドの包容力あるウォーキング・ベースが重要な要素となり、バンド演奏を引き締めます。

リリカルな面を持ち合わせる鍵盤奏者ハービーですが、ここでのソロを聴くとピアノは打楽器的側面が強い楽器、彼自身も実はパーカッション奏者なのだと再認識させられます。

ラストテーマ前にカームダウンし、クールにマイケルがメロディ奏を開始します。エンディングはこれまた意外な展開、テーマ終了直後にハービーが率先してイーヴン系16ビートのグルーヴを提示、直様リズム隊が追随しファンクの要素を感じさせながらフェードアウトです。

8曲目シーヴス・イン・ザ・テンプルはプリンスの作曲のナンバー、アルバム『グラフィティ・ブリッジ』に収録されています。プリンスのヴァージョンは打ち込みが主体でメッセージソングの傾向が強い、8ビートのナンバーです。

ここではオリジナルのテンポよりも遅めの重厚なファンクナンバーとしてプレイされ、テーマはマイケルのテナーとギターのラフなユニゾンでプレイされますが、極上のファンクビートに乗ったディープなグルーヴを表現しています。

彼らのライヴでも必ず演奏された重要なレパートリー、ここまで演るのかと言うくらい毎回盛り上がりました。

ソロはハービーから、この手のリズム、サウンドはお手のものの彼、何処かラムゼイ・ルイスのヒット曲ジ・イン・クラウドをイメージしました。

2コーラスのソロを打鍵しマイケルのソロに続きます。スペースを取りつつラインを繰り出し、自身をファンク・テナーサックス、若しくはテキサステナー、ホンカー・モードに切り替えて同じく2コーラスのブロウを聴かせます。

ジョンスコもここでの音楽が自分のテリトリー内と把握し、さまざまな音色、表現を駆使し、得意分野でのテイストを2コーラス思う存分発揮しています。

ヴァンプではマイケルの単音によるパーカッシヴなフィルが入り、引き続きラストテーマへ、エンディングはワンコードで行われ、マイケルがホンカー風フィルインを繰り出してフェードアウトです。

9曲目オール・アポロジーズはニルヴァーナのカート・コバーン作曲のナンバー、オリジナルではオルタナティヴ・ロックの旗手らしいハードな演奏を聴かせますが、本作では全編ハービーのピアノとジョンスコのエレクトリック・シタールのデュエットで、ずっとテンポを落としてどちらかと言えばレイジーに、カントリー&ウエスタン風に演奏されています。

本作中異色ながら一服の清涼剤として機能しています。

10曲目マンハッタンは本作唯一のハンコック作、サブタイトルにアイランド・オブ・ライツ・アンド・ラヴとあります。

元はトニー・ベネットのために書かれたナンバーです。作曲をハービーと彼の妹のジーンが行い、彼女は作詞も手掛けました。ふたりはベネットに曲を提供するも、いくつかの理由により彼はアルバムに入れず仕舞いで、ここでは結局作られてから25年を経ての初演になります。

本作のレコーディングが全て終了し、ハービーはメンバーが全員帰った後にこの曲を録音したそうです。レコーディングの最中にこの曲を思い出した彼は、プロデューサーにもう1曲収録が可能か尋ね、ワンテイクで仕上げました。ジーンが亡くなって丁度10年が経ちましたが、ピアノに向かうとメロディが自然に溢れ出て、妹と一体になっているような気がしたそうです。絶好のアルバムのフィナーレ、そしてレクイエムに仕上がりました。

本作中この曲のみがグラミー賞にノミネートされたのですが、大熱演の他曲よりも、全編ソロピアノで演奏されたテイクに注目が集まったのは若干の皮肉もありますが、スポンテイニアスな素晴らしい演奏ゆえでしょう。

11曲目ユア・ゴールド・ティース Ⅱはウォルター・ベッカー、ドナルド・フェイゲン作曲、彼らのバンドであるスティーリー・ダンの75年作品『ケイティ・ライド』収録のナンバー。日本と欧州盤へのボーナス・トラックとなります。

スティーリー・ダンのオリジナルは軽快なリズムに乗ったサンバ調のイントロに始まり、途中からジャジーな要素を湛えたワルツに変わる、フェイゲンのユニークなヴォーカルをフィーチャーした佳曲です。

既に楽曲として十分過ぎるほどのアレンジが成されていますが、ハービーはまた一味違ったテイストの編曲を施しました。

強力なリズム隊によるダイナミックなプレイ、特にディジョネットのアクティヴさが光るこちらのテイクではハービー、マイケルとソロが続きます。

楽曲のテイストもありますがどこか不思議なムードを湛えた演奏は、摩訶不思議な音楽集団スティーリー・ダンの音楽性を踏襲していると感じました。